-

X射线探测器 编辑

X射线探测器(X-ray detector ),是CT成像的核心,将肉眼看不到的“X射线”转换为最终能转变为图像的“数字化信号”。

中文名:X射线探测器

外文名:X-ray detector

用途:作为CT成像的核心

功能:将X射线能量转为可记录的电信号

运用单位:科研、医院

运用对象:人、动物

图1 X射线探测器构造

图1 X射线探测器构造

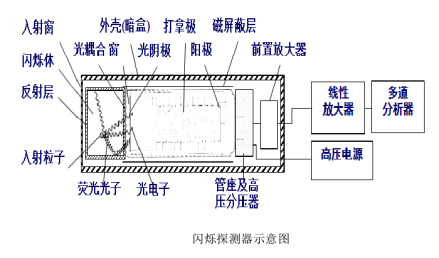

一个典型的探测器包括:闪烁体、光电转换阵列和电子学部分。此外还有软件、电源等附件。目CT中常用的探测器类型有两种:

(1)是收集荧光的探测器,称闪烁探测器,也叫固体探测器。

(2)是收集气体电离电荷的探测器称为气体探测器。它收集电离作用产生的电子和离子,记录由它们的电荷所产生的电压信号。

X射线在介质物质中平均得到的电荷(N)与损耗的能量(E)的比值,被我们称为能量—电荷转换系数。由于能量—电荷转换具有统计性,所以一般表示为平均值。

能量分辨率

X射线探测器中最为重要的系统参数便是能量分辨率,能量分辨率反映了探测器对不同类型的入射粒子的能量分辨能力。能量分辨率越小,则表示探测器可区分更小的能量差别。通常我们将能量分辨率分为绝对、相对分辨率两种类型。以能量高斯分布的半高宽(FWHM)来表示的被称为绝对分辨率;而相对分辨率则是使用绝对分辨率与峰位的比值来表示。

探测器的能量分辨率受诸多因素的影响,如:探测器的有效探测面积、探测元器件类型、甑别和计数器能力、后续处理电路时间常数等。在此时间常数通常指脉冲处理器所耗费时间,也就是是射线从进入探测器后,其测量并处理能量所需时长。探测器分辨率与其时间常数、面积、分析效率几者之间有着明晰的关联,即:面积大小与分辨率高低成反比;当面积不变时,时间常数与光子测量准确度同时增加时,其分辨效果越好。由此不难看出,时间常数是影响分析效率与能量分辨率的重要因素,然而两者却无法同一,因此从仪器实用层面出发,必须让分辨率与灵敏度兼顾。

输出稳定性

探测器能量—电荷转换系数对于环境温度t和供电电源电压V等相关条件的敏感性常被称作其输出稳定性。

探测效率

探测效率多被定义为记录到的脉冲数与入射X射线光量子数的比值。由于X射线和物质的作用并不是连续进行的,同时X射线光量子与物质作用产生磷光或电离也并非绝对,因此X射线探测器探测效率不会大于1。一般我们按照探测效率的不同特性将其分为两类:绝对效率和本征效率。X射线总入射光量子数与辐射源发射的量子数的比值称为绝对效率。通常由于探测器的感应区相对于辐射发射光量子只是一个很小的范围,而辐射源是均匀光发射,这样一来探测器可以接收到有限的辐射光子,所以绝对探测效值率既受到探测器本生特性的影响,也和探测器系统的外观设计有关。本征效率是指系统所记录到的脉冲个数同入射到探测器感应区的光量子数之比。

时间分辨

探测器时间分辨能力主要由探测器系统信号输出的上升时间和数据信号获取的采集时间两方面决定。当然也和探测器的光敏面积、探测器材料、环境温度等条件相关 。

气体探测器

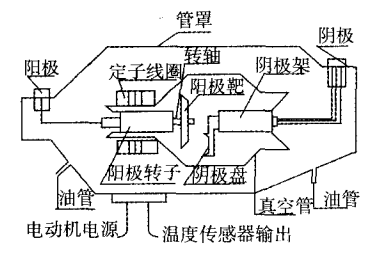

图2

图2

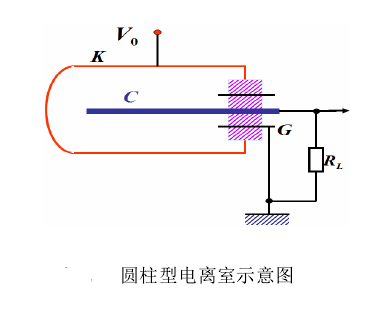

圆柱型电离室示意图

圆柱型电离室示意图

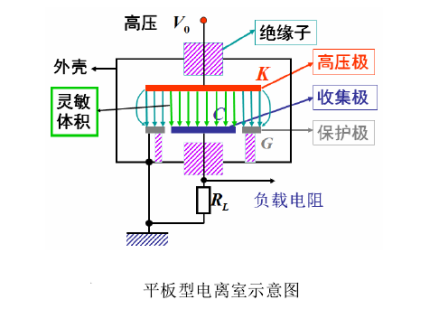

高压极(K):正高压或负高压;

收集极(C):与测量仪器相联的电极,处于与地接近的电位;

保护极(G):又称保护环,处于与收集极相同的电位;

负载电阻(RL):电流流过时形成电压信号。

气体探测器具有制备简单、性能可靠、成本低廉、使用方便等优点,有广泛的应用。20世纪70年代以来,气体探测器有很大发展,在高能物理和重离子物理实验中获得新的应用,并应用于核医学、生物学、天体物理、凝聚态物理和等离子体物理等领域。

闪烁探测器

图3

图3

闪烁探测器的工作原理是:放射线入射到闪烁体后发出荧光;荧光光子被收集到光电倍增管的光阴极,通过光电效应转换出光电子;光电子通过电子运动并在光电倍增管各级间倍增,最后在阳极输出回路输出信号。闪烁探测器的探测动态范围很宽,对能量在1eV到1GeV范围内的辐射粒子都适用,如今己成为最常用的探测器,在高能物理学、地球物理学、辐射医学、放射化学等众多领域都得到了广泛的应用。其主要应用类型种类可分为:能谱测量、剂量测量、强度测量、时间测量。闪烁体探测器主要具备以下几方面的优点:

其外形结构和大小的制作相对随意,可以做成任意大小和形状;

探测效率高,适合于测量不带电粒子,如γ射线、X射线和中子等;三是时间特性好,有的探测器(如塑料闪烁体、BaF2)能够实现ns的时间分辨。基于以上优点,闪烁体探测器被广泛应用于空间X射线探测领域。

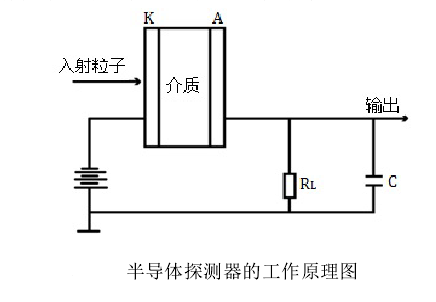

半导体探测器

半导体探测器是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。锗和硅是我们最通用的半导体探测材料,其基本原理与气体电离室相类似。晶体计数器可以认为是半导体探测器的前身,20世纪初期人们发现在核辐射下可以通过某些固体电介质产生电导现象,在这之后金刚石、氯化银等晶体计数器又相继被人们发明。可是我们至今无法解决晶体极化效应的问题,所以目前可以达到实用水平的只有金刚石探测器。20世纪中期有人在使用α粒子照射锗半导体点接触型二极管时,发现有电脉冲输出。1958年第一个金硅面垒型探测器被设计完成,直到20世纪60年代初期锂漂移型探测器被研制成功后,半导体探测器才得到迅速的发展。

图4

图4

从发展的角度看,希望X射线管旋转一周就能获得更多的层面,即可完成一个脏器的扫描,实现所谓的容积扫描(Volume Scan)。为此势必要增大探测z轴的覆盖宽度,要想延长z轴的覆盖宽度,不仅取决于增加探测器的排数,建立更多的数据采集通道同样非常重要,这样才能既保证Z轴的覆盖宽度又不降低空间分辨率。由于半导体技术的发展,数据处理芯片具备处理海量数据的能力,极大的提高了采集速度,而且体积更小。

提高灵敏度

随着技术的发展,CT图像的质量有了明显改善,分辨率也有很大的提高,但这多是以提高X射线能量为代价的。既要获得高质量的图像,又要使患者尽量地少接收x射线辐射,这应该是下一步CT改革的重点之一。因此就要提高探测器的灵敏度,在不增加甚至减少辐射剂量的前提下,提高图像质量。

双探测器系统

在2005年,西门子公司首次在新SOMATOM Definition产品上同时使用两个x射线源和两台探测器,它也是世界上第一个双源CT系统。由于它同时使用两个X射线源和两台探测器,现在的CT系统只使用一台射线源和探测器,所以双探测器系统比任何一种现有的CT技术更高效。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。