-

中岛敦 编辑

中岛敦(なかじま あつし,Nakajima Atsushi,1909年5月5日—1942年12月4日),日本小说家,主要作品有《山月记》《光、风、梦》《弟子》《李陵》等。1909年生于东京四谷。祖父中岛抚山为汉学家,父亲是中学汉文教员。中岛毕业于东京大学文科,曾担任私立横滨高等女校的训谕教师。此后8年时间里,担任国语和英语教员。1941年,任南洋厅国语教科书编辑书记,前往任地帕劳岛。1942年3月回国。由于气喘病加重,加上对南洋厅的教育政策失望,8月提出辞职。同时,他在与病魔斗争中,发表了3年前着手创作的《古谭》《光、风、梦》和《悟净出世》等。同年10月,开始执笔创作《李陵》,此时心脏已极度衰弱,12月去世,年仅三十三岁。

中文名:中岛敦

外文名:中島 敦(なかじま あつし,Nakajima Atsushi)

国籍:日本

民族:大和

出生地:日本东京市四谷区箪笥町

出生日期:1909年5月5日

逝世日期:1942年12月4日

毕业院校:东京大学

职业:小说家、教员

代表作品:《山月记》《光、风、梦》《弟子》《李陵》

幼年的中岛敦

幼年的中岛敦

1915年(大正四年)3月,因到了小学入学的年龄,被父亲接到位于奈良县郡山町的家里。1916年(大正五年)4月,入读奈良县郡山町男子寻常小学,学年末获得优等奖。1918年(大正七年)5月,父亲调至静冈县立浜松中学任教;7月,读完三年级第一学期后,转学到静冈县浜松西寻常小学。

1920年(大正九年)9月,父亲调至朝鲜龙山中学任教,中岛敦随之转学到朝鲜京城龙山公立寻常小学,读五年级。1922年(大正十一年)3月,从龙山公立寻常小学毕业;4月,入读朝鲜京城府公立京城中学。1925年(大正十四年)3月,父亲从龙山中学离职,10月起奉职于“关东厅立”大连第二中学。1926年(大正十五年·昭和元年)4月,中学毕业,考入第一高等学校(现东京大学教养学部)文科甲类,成绩优异。

1927年(昭和二年)春天,前往伊豆下田旅行;8月,去大连探亲时患上肋膜炎,在大连“满铁医院”住院治疗,休学1年。后转至别府的“满铁疗养所",之后又转至千叶县保田一带疗养;11月,在第一高等学校《校友会杂志》第313号上发表《下田的女人》。1928年(昭和三年),这一时期,哮喘病已经开始发作;4月,搬离学校宿舍,寄住在东京青山的亲戚冈本氏家中;11月,在《校友会杂志》第319号上发表《某种生活》《吵架》。

1929年(昭和四年)2月,加入文艺部;4月起,开始参与《校友会杂志》的编辑,共编辑刊发了第322号至326号五期;6月,《蕨·竹·老人》和《有巡查的风景》以《短篇二则》为题发表于《校友会杂志》第322号;夏天,搬出冈本家,移住芝区同润会公寓;秋天,与新规矩男、山名文夫、矢崎秀雄、冰上英广、钉本久春等十多人创办同人杂志《会饮篇》。

1930年(昭和五年)1月,在《校友会杂志》第325号上发表《D市七月叙景(一)》;3月,从第一高等学校毕业;4月,入读东京帝国大学文学系;夏天,季刊同人杂志《会饮篇》停刊;暑假期间阅读了永井荷风、谷崎润一郎的几乎所有作品,据说这一时期还热衷于舞蹈和麻将;9月,在《向陵志》上发表《文艺部部史》;10月,开始为英国大使馆驻日武官A·撒切尔海军少佐教授日语,为期1年左右。

1931年(昭和六年)3月,父亲成为中岛家一家之主;同月,中岛敦初遇桥本高;8月,阅读《上田敏全集》《子规全集》《鸥外全集》等,为毕业论文的写作积累材料;10月,父亲从中国大连第二中学退职回国。搬入东京市外驹泽町上马五十九番地的租房,与父母同住。

1932年(昭和七年)春天,确定与桥本高的婚事,但遵从父亲的意见,正式入籍手续在毕业后的1933年12月11日进行,桥本高是爱知县碧海郡依佐美村人,生于1909年;8月,在居住于中国旅顺的叔父比多吉的帮助下,前往中国北方旅行;秋天,参加朝日新闻社的入社考试,但因体检不合格而落选;计划创作短篇《在疗养所》。

1933年(昭和八年)1月,向东京帝国大学图书馆寄赠祖父中岛抚山的著作《演孔堂诗文》及伯父斗南的著作《斗南存槀》;3月,从东京帝国大学文学系毕业,毕业论文《耽美派的研究》,从森鸥外、上田敏及《昴》一派的耽美倾向论至永井荷风、谷崎润一郎,共420页;4月,入读东京帝国大学大学院,研究课题为《森鸥外的研究》;同月,成为祖父的门生田沼胜之助担任理事长的财团法人横滨高等女校(现横滨学园高等学校)教师,独自前往横滨;4月28日,领到第一份工资当日,长子中岛桓在妻子的老家出生;8月,与木村行雄等人分工合作翻译D·H·劳伦斯的《儿子与情人》9月16日,以伯父中岛斗南为原型的短篇《斗南先生》完稿;从这时起,开始创作《北方行》。

摄于1934年2月

摄于1934年2月

1936年(昭和十一年)3月下旬,前往小笠原诸岛旅行。后创作诗歌《小笠原纪行》;4月25日,第二任继母去世;8月8日,启程前往中国旅行,游杭州、苏州。后将中国行的见闻印象写成诗歌《朱塔》;11月10日和12月26日,《狼疾记》和《变色龙日记》完稿;这一时期阅读了《法朗士全集》的英译本,阅读韩非子、王维、高青邱等人作品。

1937年(昭和十二年)1月11日,长女中岛正子出生,因早产于13日死亡;11月至12月,创作《和歌五百首》;这一时期,《北方行》(未定稿)完稿。1938年(昭和十三年),这一时期,热衷于花草;8月,翻译完成阿道斯·赫胥黎的《帕斯卡尔》。

1939年(昭和十四年),从这一年开始,哮喘发作加剧;对相扑、音乐和天文学抱有兴趣;1月15日,《悟净叹异》完稿;这一年,翻译了阿道斯·赫胥黎的《斯宾诺莎之虫》《克拉克斯顿家的人们》,后者未定稿。1940年(昭和十五年)1月31日,次子中岛格出生;夏天,开始阅读史蒂文森的作品;这一时期,阅读了柏拉图的作品,同时阅读了关于古埃及、古希腊的文献。

1941年(昭和十六年)1月末,《茨西塔拉之死》(即《光、风、梦》)完稿;2月,开始认真考虑转移到气候适宜的地方疗养及专心从事文学创作;3月末,向横滨高等女校请求停职休假一年;4月末5月初,《山月记》完稿;5月,动笔创作《我的西游记》;5月末,去南洋厅工作一事基本确定,向好友深田久弥辞行,将作品《茨西塔拉之死》、《古谭》四篇、《过去帐》两篇的原稿托付给他;6月16日,向横滨高等女校提交辞职信;6月28日,作为南洋厅内务部地方科的国语编修书记,出发赴帕劳岛就任;11月19日,取得文部省下发的国语教师资格证。

1942年(昭和十七年)2月,《山月记》和《文字祸》以《古谭》为题发表于《文学界》2月号;3月17日,从南洋出差回到东京,气候骤变引发了严重的哮喘和肺炎;5月,《光、风、梦》(原名《茨西塔拉之死》,应编辑要求修改了题名)发表于《文学界》5月号;6月24日,《弟子》完稿;4月至6月,《悟净出世》完稿;7月15日,首部小说集《光、风、梦》由筑摩书房出版发行,收录《古谭》四篇(《附灵》《木乃伊》《山月记》《文字祸》)、《斗南先生》《猎虎》《光、风、梦》;7月末,向南洋厅提交辞呈;8月,《幸福》《夫妇》《鸡》完稿;10月中旬,哮喘剧烈发作,心脏衰弱;同月末,《李陵》完稿;11月中旬,入住世田谷区冈田医院;同月15日,第二部作品集《南岛谭》由今日问题社出版发行,收录《南岛谭》三篇(《幸福》《夫妇》《鸡》)《环礁》《悟净出世》《悟净叹异》《古俗》两篇(《盈虚》《牛人》)、《过去帐》两篇(《变色龙日记》《狼疾记》);12月,《高人传》发表于《文库》12月号;同月4日,早晨6点去世,葬于多磨墓地。

1943年1月(昭和十八年),随笔《章鱼木之下》发表于《新创作》新年号;2月,《弟子》发表于《中央公论》2月号;7月,《李陵》发表于《文学界》7月号。

中岛敦出生于东京市四谷区箪笥町。父亲中岛田人任教于千叶县铫子中学,母亲千代子也是教师,任教于东京市内的小学。中岛的祖上是手艺世家,上下几代在日本桥新乘物町(现在的东京都中央区日本桥堀留町)制作和贩卖兜轿,一直到祖父庆太郎(别号抚山)的时候,因为厌嫌祖业而投入当时著名的汉学家龟田鹏斋之子稜濑的门下,习读汉籍,稜濑死后继续师从其养子莺谷,后来,庆太郎在东京近郊的埼玉县南埼玉郡久喜町(现久喜市)开设了汉学塾“幸魂教舍”讲授汉学。 中岛抚山的长子靖、次子端(号斗南)均为汉学家,三子竦是中国古代文字的民间研究者,四子关翊是基督新教派的牧师,五子开藏是造船家,小儿子比多吉是伪满洲国高级官吏。中岛田人是抚山的第六个儿子,从父亲和兄长处接受了汉学教育。

1910年2月,父母离婚。1911年6月24日,祖父中岛抚山去世,享年八十三岁。1914年2月18日,父亲再婚。1923年3月,妹妹中岛澄子出生;同月16日,继母去世。1924年4月,父亲再婚。1926年1月24日,三胞胎敬、敏、睦子出生;8月、10月,两个弟弟中岛敬、中岛敏相继去世。1930年3月9日,妹妹中岛睦子在中国大连病死;6月,伯父中岛端(斗南先生)在三弟山本开藏家中去世,享年七十八岁。

小说

总称 | 名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|---|

《斗南先生》 | 1933年9月16日脱稿 | |

《猎虎》 | 1934年2月左右脱稿 | |

《过去帐》 | 《变色龙日记》 | 1936年12月26日第1稿脱稿,1938年-1939年完成稿执笔 |

《狼疾记》 | 1936年11月10日第1稿脱稿,1938年-1939年完成稿执笔 | |

《古谭》 | 《附灵》 | 1941年4月左右脱稿 |

《木乃伊》 | 1941年4月左右脱稿 | |

《山月记》 | 1941年4月左右脱稿,1942年2月《文学界》刊载 | |

《文字祸》 | 1941年4月左右脱稿,1942年2月《文学界》刊载 | |

《光、风、梦》 | 1941年1月末前脱稿,1942年5月《文学界》刊载 | |

《我的西游记》 | 《悟净出世》 | 1941年5月开始执笔,1942年5月左右脱稿 |

《悟净叹异》 | 1939年1月15日脱稿 | |

《南岛谭》 | 《幸福》 | 1942年8月完成 |

《夫妇》 | 1942年8月完成 | |

《鸡》 | 1942年8月完成 | |

《环礁》 | 《寂寞的岛》 | 1942年8月完成 |

《夹竹桃之家的女人》 | 1942年8月完成 | |

《拿破仑》 | 1942年8月完成 | |

《真昼》 | 1942年8月完成 | |

《马里扬》 | 1942年8月完成 | |

《风物抄》 | 1942年8月完成 | |

《古俗》 | 《盈虚》 | 1941年4月左右脱稿,1942年7月《政界往来》刊载 |

《牛人》 | 1941年4月左右脱稿,1942年7月《政界往来》刊载 | |

《高人传》 | 1942年9月以后执笔,1942年12月《文库》刊载 | |

《弟子》 | 1942年6月24日脱稿,1943年2月《中央公论》刊载 | |

《李陵》 | 1942年10月脱稿,1943年7月《文学界》刊载 | |

《章鱼木之下》 | 1942年11月执笔和推测,1943年1月《新创作》刊载 |

以上资料整理自

习作

名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|

《下田的女人》 | 1927年11月刊载于《校友会杂志》第313期 |

《某种生活》 | 1928年11月刊载于《校友会杂志》第319期 |

《吵架》 | 1928年11月刊载于《校友会杂志》第319期 |

《蕨·竹·老人》 | 1929年6月刊载于《校友会杂志》第322期 |

《有巡查的风景》 | 1929年6月刊载于《校友会杂志》第322期 |

《D市七月叙景(一)》 | 1930年1月刊载于《校友会杂志》第325期 |

《北方行》 | 1933年-1937年写作(未完成),1948年5月《表现》第2·春季号刊载(节选) |

《在Puul身边》 | 1932年8月左右执笔 |

《无题》 | 1935年3月以后执笔 |

以上资料整理自

歌稿

名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|

《不是和歌的歌》 | 1937年11月、12月执笔,1947年4月刊载于《艺术》第3号(节选) |

《河马》 | 1937年11月、12月执笔 |

《Miscellany》 | 1937年11月、12月执笔 |

《雾·华尔兹·银河》 | 1937年11月、12月执笔,1947年4月刊载于《艺术》第3号(节选) |

《Mes Virtuoses》 | 1936年以后-1937年11月、12月执笔 |

《朱塔》 | 1936年8月以后-1937年11月、12月执笔 |

《小笠原纪行》 | 1936年3月以后-1937年11月、12月执笔 |

《汉诗》 | 1939年左右执笔 |

以上资料整理自

杂纂

名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|

《文艺部部史》 | 1930年9月《向陵志》刊载 |

《新古今集与藤原良经》 | |

《镜花氏的文章》 | 1933年7月《学苑》第1号刊登 |

《十年》 | 1934年3月《学苑》第2号刊登 |

《你喜欢什么运动》 | 1936年7月《学苑》第7号刊登 |

《夸耀祖国》 | 1937年7月《学苑》第9号刊登 |

以上资料整理自

草稿

名称 |

|---|

《塞特纳皇子》(暂定名) |

《妖氛录》 |

以上资料整理自

论文

名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|

《耽美派的研究》 | 1932年11月脱稿、提出 |

以上资料整理自

翻译

名称 | 脱稿/出版日期 |

|---|---|

《帕斯卡尔》 | 1938年8月9日翻译脱稿 |

《斯宾诺莎之虫》 | 1939年7月翻译 |

《克拉克斯顿家的人们》 | 1939年左右翻译(未完成) |

《对罪愆、苦难、希望和真正的道路的观察》 |

以上资料整理自

山月记

作者名称 中岛敦

作品类别小说作品

作品时间2013-5

《山月记》 是2013年5月中华书局出版发行的图书,作者是 中岛敦。收录中岛敦《山月记》《弟子》《李陵》《光·风·梦》等九篇代表作。

主题思想

翻案文学

在日本近现代文学史上,以写作中国题材见长的作家为数不少,中岛敦是一个无法忽视的名字。中岛敦创作的“翻案文学”除了以小说的形式解读中国文化、诠释中国哲学、现实及其对中国传统文化的深刻理解外,更重要的是,他的作品以中国历史和古代人物为载体,尖锐地揭示近代知识分子的苦恼,探讨了在历史冲突下个体的选择及其命运,探究人性的幽暗与自我存在,追问人的存在意义,从而充满了哲学性和现代性。究其原因,除了家学渊源,使得其熟谙中国文化和西方文化,学养深广外,中岛敦幼少时期的经历以及那段经历对他的人格塑造,也是他能够写出题材风格别具一格的作品的重要因素。幼少时期的父母之爱缺失造成了中岛敦极度缺乏安全感的性格构造,敏感、自卑、优柔,同时具有极强的感受性,这些对他日后的文学创作产生了巨大的影响。

自我存在

中岛敦作品中有一个一以贯之的特点,就是在主人公的生活中始终有另一位近乎绝对完美者的人物形象。比如,《山月记》中相对于李征的袁参的存在;《弟子》中相对于子路的孔子的存在;《悟净叹异》中相对于沙悟净的悟空的存在等。或者说,正是因为主人公们周围有这样的近乎绝对者的形象存在,才能从反面折射出他们是如何为把握自我的存在价值费尽心机。因此,中岛敦作品中的主人公们有一个倾向,那就是他们始终找不到赖以肯定自我存在的根据,而只好在与他人的关系中确认自己的存在价值。由此可以窥见中岛文学的另一个主题:在关注自我和他者的关系中,捕捉自我存在的意义。

怀疑主义

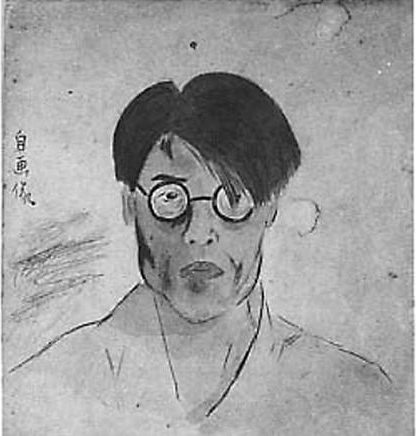

中岛敦自画像

中岛敦自画像

行动主义

西方近代文化对日本传统文化的冲击使汉学地位一落千丈,病魔的缠身、战争带来的恐惧使中岛敦一度陷入自我怀疑之中,如同被“阉割”的司马迁一样,自尊心受到强烈的打击,“自我世界”开始逐渐瓦解。处于这样一个“自我丧失”的年代知识分子即使想改变现状,也只是徒增无奈,同时因为战争生活困苦,为了谋求生计也无法进行文学创作,并不能有实质上的作为,这是对职业作家一种无形的打压。在这样的环境下,中岛敦渐渐意识到,要想实现自我的价值,必须要有一定的实际行动。由此,他开始以自己擅长的方式来进行文学创作,完成了《山月记》《李陵》等一系列广为人知的作品。从中岛敦的作品中可以看出他对自己的汉学素养有着深深的自豪感,并且通过作品中对人物形象的描写可以看出中岛敦自我情绪的抒发也是对他自身形象的一种写照,也就是说中岛敦由此完成了从怀疑主义到行动主义的转变。

艺术特色

视角转换

《山月记》采用的是俯视角的第三人称叙述,整体上叙述者纵观故事的发展,这样的叙述便于作者能“入乎其内,出乎其外”,统观、审视和把握故事情节的发展和人物活动。《山月记》虽然总体上是第三人称叙述,但其中也从人物视角出发去观察、叙述与描写。《山月记》中开篇部分,采用全知全能的第三人称视角,介绍了人物、时间、地点等,叙述者俯瞰主人公李徵变虎前的人生经历,还进入其内心,洞察人物的心理想法,以此突出人物的性格特点。叙述者仿佛上帝一样透视主人公李徵,以旁观者的姿态通过主人公的经历赋予主人公性格特征,并可以感知主人公的心理与情绪体验。主人公的第一人称自白主人公李徵的第一人称自我独白中,叙述者似乎隐藏起来,控制了叙述者的活动范围和权限,把读者带入主人公的真实世界,跟随主人公的自白深入体会其所想所感所情,从而使得作品的真实感加强,感染力加强。

他者存在

《狼疾记》被冠以日本私小说之名,然而其作为一般意义上的私小说还是带有自身独特的色彩。私小说通常是围绕“我”展开的,而《狼疾记》核心不是“我”,而是“我的不确定”。《狼疾记》开篇引用了孟子的“养其一指,而失其肩背,而不自知也,则为狼疾人也”。具体何为“狼疾”,战后中岛敦文学研究先驱武田泰淳指出所谓“狼疾就是只局限于一指,而未意识到肩背的丧失”。并且武田进一步解释道:“一指具体指的是中岛的自我,是其执着于追求文学的人生态度;而肩背指的是作为中岛文学之外的普通个体的存在,以及其自身无法实现的文学理想,这是有如悟空的自由自在,三藏的伟大的文学。”也就是说这里提到的“一指”其实就是中岛敦的对自我的不确定,而“肩背”实则是拘泥于自我不安意识的中岛文学中所缺失的,作为有生命个体的存在。在作品《狼疾记》,中岛敦企图彻底地对自己这拘泥于“一指”的人生状态进行剖析。

从战后不久到现在,中岛敦的《山月记》(或者《弟子》、《李陵》)一直作为日本高中语文教科书的经典教材被接受,可以说成为了日本“国民文学”。 《山月记》持续被收录在教科书中,成为日本高中语文教科书中采录最多的作品,成为日本“国民教材”。而且,在教育现场,通过《山月记》反省生活方式这一道德性的内容成为指导内容的重点,这一点招致了文学研究者们的批判。 中岛敦的作品之所以能持续被收录在教科书中,是因为对中岛敦的作品有感情的教师很多,而且通过教科书接触到中岛敦作品的人们也支持中岛敦的作品。

创作影响

北方谦三以《三国志》、《水浒传》等为题材写小说,据说他受到中岛敦《李陵》的极大影响。阿刀田高说,中岛敦的作品中,特别是短篇小说《文字祸》和《狐凭》对他影响很大,他模仿这些小说创作了自己的作品。 另外,2005年新潮社发行的辻原登的《枯叶中的蓝色火焰》中出现了名为“中岛”的南洋厅官员。此外,森见登美彦、万城目学、圆城塔等作家也以中岛敦的作品为题材写过小说。

即使大胆地说中岛的短篇优秀作品和芥川初期的作品相比也毫不逊色,有些甚至略胜一筹,一定意义上讲可以把中岛敦称作现代的小芥川。 (日本文学评论家中村光夫)

中岛敦作为对人性的知性的理解者,在他的身上有一种穿越性,这种穿越性可以和夏目漱石以及晚年的幸田露伴媲美。 (日本作家伊藤整)

中岛敦学贯中西,不仅深谙中国古典,还精通西方文学和哲学。他的作品不仅有简洁、高迈的汉文格调,还充满了深刻的哲理,蕴含着他对人的存在及命运的深刻洞见。 (宁波大学外语学院日语系副教授郭勇)

中岛敦是日本汉学传统的最后闪光点。 (日本文艺评论家新保祐司)

神奈川近代文学馆根据1992年中岛家捐赠的资料设立了“中岛敦文库”。这个“中岛敦文库”不仅收藏了中岛亲笔写的资料,还收藏了他前往帕劳时的手提箱等物品。过去日本大学法学部也设有“中岛敦文库”,该馆在2006年还接收了日本大学的藏书。收藏了几乎所有中岛敦的原稿、遗物等的该馆被称为“中岛敦研究的发源地”。

中岛敦会

“中岛敦会”是以中岛敦曾经工作过的横滨高等女学校(现横滨学园高等学校)的学生们为中心成立的会。每年,在中岛敦忌日的12月4日附近的星期天举行聚会,举办演讲会等,每年发行一次会报。

纪念碑

元町幼稚园的中岛敦文学碑

元町幼稚园的中岛敦文学碑

横滨外国人墓地:1989年纪念碑(歌碑)由中岛敦会、横滨笔会建立。这个外国人墓地在《变色龙日记》中登场,在那个场面吟诵的歌也被记载在石碑上。这是横滨高等女学校时代的散步路线。墓地内通常不公开。

中岛敦纪念碑:位于埼玉县久喜市。祖父中岛抚山的家就在这里,中岛敦2岁到6岁是在这里度过的。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。