-

艺术 编辑

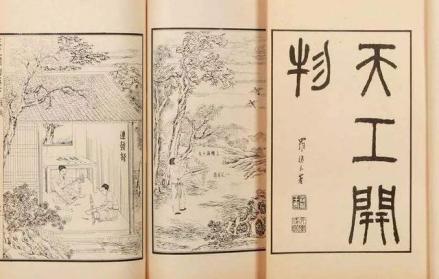

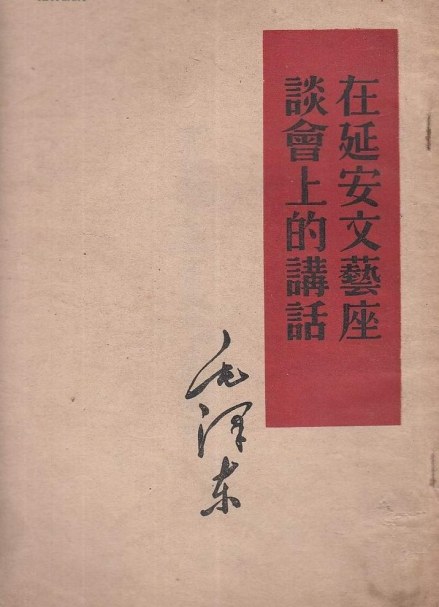

关于艺术的观念,并没有普遍认同的定义,且随着时间的推移,观念也在不断变化。在马克思主义理论的框架下,艺术首先是一种社会现象、社会事物,属上层建筑中的社会意识形态,它以自身独有的方式能动地认识世界。在中西方古代社会,艺术一词指向各种技术活动。这种技术,乃是以人的道德目的为导向,根据对物之正确、理性、真实的知识而进行实践生产的一种独特形式。现在普遍流行的艺术观念,采用了欧洲18世纪以来的分类,即以“美”的范畴统摄各门类,指绘画、雕刻、建筑、诗歌、音乐、舞蹈等活动。纵观历史上关于艺术的观念,可以总结出艺术具有技术性、审美性和形式性的特征。从艺术涉及的对象来看,艺术创作的主体是艺术家,接受者是社会各层人士,艺术表现的客观对象是社会和自然,艺术的创作活动的结果是艺术作品。

中文名:艺术

外文名:Art

概念:美学

拼音:yì shù

艺术的技术性

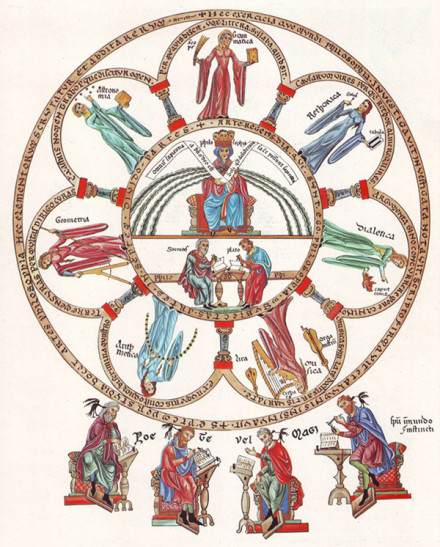

艺术具有技术性。总体来看,在西方,艺术一词的内涵大致经历了从蕴含知识、规则的技术手艺发展为依赖灵感、直觉的精神审美活动的变化。其中,艺术作为蕴含理性之知的技术活动,历经了漫长的发展而形成了艺术论中的一个基本观念,而其作为带来感性愉悦的精神活动,是兴起于18世纪中叶,并持续在后世受到争议的一种观念。

总结来看,虽然关于艺术的观念在历史中发生过变化,但与自然打交道、探索物之“真”知的技术性,始终是其最显著、最悠久的特点之一。

艺术的形式性

富勒球

富勒球

今日英文中的形式“form”、法文中的“forme”以及德文中的“Form”,均语出拉丁文“forma”。而forma取代了两个希腊文“μορφή”和“είσος”所具有的意义分歧,这在后来造成了相当大的影响。其中,第一个希腊文主要适用于可见的形式,而第二个希腊文则主要适用于概念的形式,前者通常在美学意义上使用,后者则先在哲学领域出现,后被引入美学领域。

概括而言,西方美学史中有五种最具代表性的“形式”论。

希腊柱式

希腊柱式

“形式”的第二种含义,是指直接呈现在感官之前的事物(what is directly given to the senses),即直接被感知的东西——事物的外表,它的反面是内容与意义。形式二首先由古代智者在诗的领域,区分出音韵、节奏与其所承载的沉重的内容,发展至中世纪,形式和内容间的对立变得愈发尖锐,前者被视作诗之外在的装饰,而后者则被视为诗的内在意义。至19、20世纪,形式二引发了视觉艺术中关于形式与内容的争论,而在此前的视觉艺术领域中并无这种分野,以再现为目标的西方视觉艺术,所再现的画面就是画的内容,绘画摹仿的现实是其主题或原型。

第三种“形式”,意指某一个对象的界限或者轮廓,在此含义之下,形式的反面是质料。形式三真正在艺术论发展的历史过程中登场是15世纪到18世纪间的事,素描与色彩之争是其托身的主要阵地。

第五种“形式”,则由康德首创。它指的是,人类心灵对其知觉到的对象所作的之贡献(the contribution of the mind to the perceived object),即康德所指的先验的形式(an apriori form),其反面是不由人心所产生及加入,而是由经验自外界所提供之感觉的杂多。康德将形式视为人类心灵的一种属性,驱使我们透过范畴网络(即形式五)——如时间、空间——去经验事物。到了19世纪末,在哲学上追随赫尔巴特的康拉德·费德勒,试图在美学领域找出先验的形式,他认为视觉艺术也受到法则与形式统辖,艺术家能够凭借感性经验和前人惯例形成艺术的完形形式。随后,雕刻家希尔德布兰德、艺术史家李格尔、沃尔夫林、哲学家里尔则在他开创的形式主义“艺术科学”的道路上继续前进。

纵观这五种形式,形式一历经了一个漫长的过程而形成了艺术论中的一个基本概念,指向艺术品引起快感或者说美感的外在形式规律;形式二在许多时代中,或与艺术品的内容相反,或与内容并驾齐驱,或凌驾于内容之上,但像在20世纪这般受到偏重,还是前所未见;形式三则在16、17世纪较受亲睐;形式四是发展成熟的经院哲学的一项特征;形式五则在19世纪末使人感到兴趣。

艺术的审美性

艺术具有审美性。从现代的定义来看,艺术的审美性是指艺术品具有的能引发人的美感、可以被欣赏的属性,它来自具有形式性特征的人造工具及其产品给人带来的便利感和舒适感,也是原始思维及其转化的结果。此外,在中西方古代,“美”均有与“善”同义的传统。

美与美感,是一组具有辩证关系的范畴。美是美的客观事物的审美属性,而美感则是客观事物的美作用于人而引起人的一种意识活动和情感活动,是人对外物进行审美判断和认识的结果。美感的产生根源是在客观事物的美的审美认识基础上形成的审美观念;反过来,客观事物的美的属性又会受到审美观念的影响。

西方世界针对审美性的讨论,有其悠久的历史。其中最具代表性的是以下三种观念。

第一,是最广义的美。这是原始古希腊人所持有的美的概念,既包括审美,也包括道德。这种观念以柏拉图的学说为代表,并延续到中世纪。在柏拉图的意义上,美与善是统一的,被他指为美的观念的事物,他也同样称之为善。

第二,是具有纯粹审美意义的美。这种美的概念,其适用的范围,以激发审美经验的事物为限。公元前5世纪,雅典的智者们将美的内涵缩小为“那透过了视、听而予人快感的东西”。这一界定将美与善区分开来,使美的概念变得更加清晰。

第三,是指限于视觉领域的具有审美意义的美。斯多葛学派有一部分人认为”美是那具有合适的比例与诱人的色彩的东西“。时至今日,整体来看,这种用法只限于通俗的用语中。

总体来说,美在语义上的二元性——即人出于某种目的,对物展开之活动所引起的纯粹感官之乐与道德性快感,自古及今始终存在,只不过在古代,广义的概念较为通用,而在现代,狭义的概念较为得势。

可以说,艺术的技巧性、形式性和审美性构成了艺术起源的几个阶段。

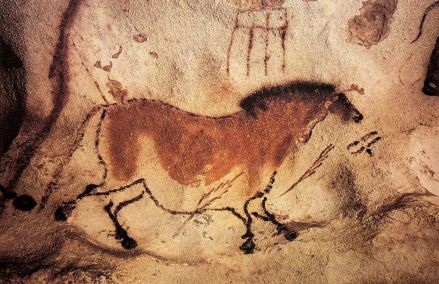

旧石器时代

新石器时代

洞穴壁画

洞穴壁画

新石器时代末期

Karl Heinrich Marx,1818-1883

Karl Heinrich Marx,1818-1883

关于艺术起源的学说,以游戏说、巫术说和劳动说为代表。游戏说的代表人物有康德、席勒和斯宾塞,巫术说的代表是雷纳克和弗雷泽,劳动说的代表则是马克思。

分类的性质与目的

要理解艺术系统中的分类,首先需要理解分类活动。

透过语言网络表达出的分类,即人的意识对经验世界的把握活动的客体化,具体表现为人类使用语言为事物或概念命名。分类具有必要性和有效性,能够帮助认识对象,突显不同事物之间的差异和共性。分类具有人为性,人类出于各种目的赋予各种经验的网络系统并非客观世界天然具有的属性,分类可以根据新的目的加以调整,分类既是知识,也是权力,具有重新生产分工活动的特性。分类具有限制性,与分工相关,从实践活动中产生的分工成为社会惯例后,会限制不同分工之间的越界。分类具有有限性,分类作为人为的划分,体现人对世界的认识,而各种门类间总是存在渗透、越界和互相转化。

艺术门类的多样性

艺术门类自始就不是单一的,并且其在发展过程中,愈益呈现出多样化的趋势。

舞蹈纹彩陶盆

舞蹈纹彩陶盆

此后,随生产力的发展和社会文化生活的演进,歌舞艺术逐渐分化出独立的音乐、舞蹈、文学和戏剧艺术门类;造型艺术则分化出建筑、雕塑、各种工艺美术、绘画、书法、摄影、影视等艺术门类。

艺术门类的划分

艺术分类的现代逻辑,主要延续18世纪以来对“美术”的分类框架,有以下几种:

1.以艺术形态的存在方式为标准,可以分为三个类型:

①空间艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等;②时间艺术,包括音乐、文学、曲艺等;③时空艺术,包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。

2.以艺术形态的感知方式为标准,可以分为四个类型:

①视觉艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技、建筑和园林艺术等;②听觉艺术,包括音乐、曲艺等;③视听艺术,包括戏剧、电影和电视剧等;④想象艺术,主要指文学。

3.以艺术形态的创造方式为标准,可以分为四个类型:

①造型艺术,包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等;②表演艺术,包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等;③语言艺术,包括文学的各种样式;④综合艺术,包括电影、电视剧等。

4.以艺术作品的功能为标准,可以分为两个类型:

①美的艺术,即具有极高的审美价值、仅供欣赏的艺术,包括美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧、摄影、曲艺和杂技等大部分艺术门类;②实用艺术,即以实用功能为主、与审美功能相结合的艺术,包括建筑艺术、园林艺术和实用工艺美术等。

5.以艺术形象展示的方式为标准,又分为两个类型:

①静态艺术,包括美术、摄影、建筑和园林等;

②动态艺术,包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、电影和电视等。

6.以创造艺术形态的材料和技法为依据,可以分为:美术、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视、摄影、曲艺、杂技、建筑和园林等。这是长期以来最常用、最具有实践意义的分类方法。

7.以社会学的分类方式为标准,又可分为四个类型:①通俗艺术;②精英艺术;③学院艺术;④官方艺术。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。