-

刘易斯·卡罗尔 编辑

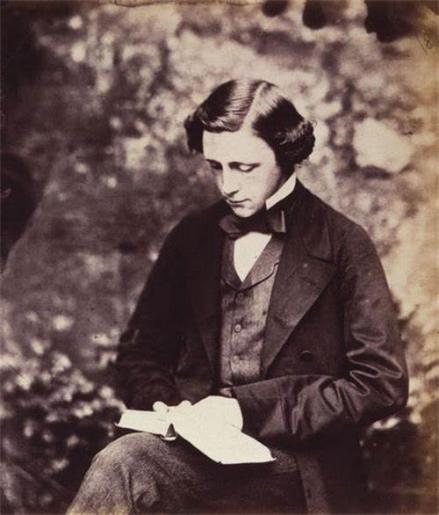

刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll,1832年1月27日—1898年1月14日),本名查尔斯·路特维奇·道奇森(Charles Lutwidge Dodgson),英国著名作家、数学家、逻辑学家、圣公会牧师、摄影家。他以两部小说作品闻名:《爱丽丝漫游奇境记》及《镜中世界》。1832年1月27日,刘易斯·卡罗尔出生于英国。1846年到1850年,就读于拉格比公学。1850年到1855年,就读于牛津大学基督教会学院。1855年,成为基督学院数学讲师。1856年,结识了日后成为他的著名作品里主人公的原型的女孩——爱丽丝·利德尔。1861年,成为基督教执事。1865年,出版《爱丽丝漫游奇境记》。1871年,出版《镜中世界》。1879年,出版《欧几里得和他的新对手》。1881年,从基督学院数学系退休。1898年1月14日,刘易斯·卡罗尔在吉尔福德逝世。卡罗尔是与安徒生、格林兄弟齐名的世界顶尖儿童文学大师。他的作品充满怪诞、奇幻的现代童话风格,被誉为荒诞文学的最高成就。《爱丽丝梦游仙境》奠定了卡罗尔现代童话之父的地位,其一改传统童话杀戮和血腥的风格,堪称为跨时代的里程碑。卡罗尔在数学方面也有较大成就,他在牛津大学教了近三十年的书,出版了大量的数学论著《行列式、欧几里德与当代的对手》《数学奇迹》和《符号逻辑》等,现在都成为英国数学方面的宝贵文化遗产。

中文名:查尔斯·路特维奇·道奇森

外文名:Charles Lutwidge Dodgson

别名:刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)(笔名)

国籍:英国

出生地:英国柴郡达斯伯里

出生日期:1832年1月27日

逝世日期:1898年1月14日

毕业院校:牛津大学

职业:作家、数学家、逻辑学家、圣公会牧师、摄影家

代表作品:爱丽丝漫游仙境、镜中世界

主要成就:英国著名作家、数学家“爱丽丝之父”

逝世地:英国萨里郡吉尔福德

身高:1.8 m

早年生活

刘易斯·卡罗尔

刘易斯·卡罗尔

卡罗尔的童年很快乐,母亲温柔耐心,父亲则是孩子们的老师,教育他们要当好人。卡罗尔经常给他的七个姐妹和三个弟弟创造游戏,以魔术和木偶戏牵线技巧为弟弟妹妹们提供娱乐,并为家庭小报写诗和故事,其中一些与其后来出版的作品很相似,幼时的他发现了自己为儿童们提供欢笑的天赋。 虽然和兄弟姐妹在一起曾度过幸福的岁月,但是卡罗尔因为说话口齿不清,受了许多痛苦,变得胆怯内向。

1844年,卡罗尔进入瑞吉蒙中学就读。

1846年到1850年,卡罗尔就读于拉格比学校,成为拉格比公学的寄宿生。

1850年,卡罗尔被英国牛津大学基督教会学院录取,继续深造。深造期间,他在科学方面特别见长。

1852年,卡罗尔凭借数学和古典研究方面表现出色与考试成绩,被提名为学生奖学金。

1854年,卡罗尔在数学决赛中以全班第一的成绩获得第一名,并于同年12月获得文学学士学位。次年,卡罗尔被任命为“学院硕士”和“研究员”。

1855年,因数学成绩不凡,卡罗尔被任命为基督学院的数学系讲师,撰写论文,指导学生。这个长期任职不但是对卡罗尔的学术能力的肯定,还让他得到了一笔可观的收入。 19世纪50年代中期,卡罗尔开始撰写幽默故事和数学著作。

刘易斯·卡罗尔,1857年

刘易斯·卡罗尔,1857年

同年,卡罗尔把自己的前两个名字翻译成拉丁文,调换位置,然后再将它们翻译成英语,最终创造出“刘易斯·卡罗尔”这个笔名。其数学著作则用真名发表。

结识爱丽丝

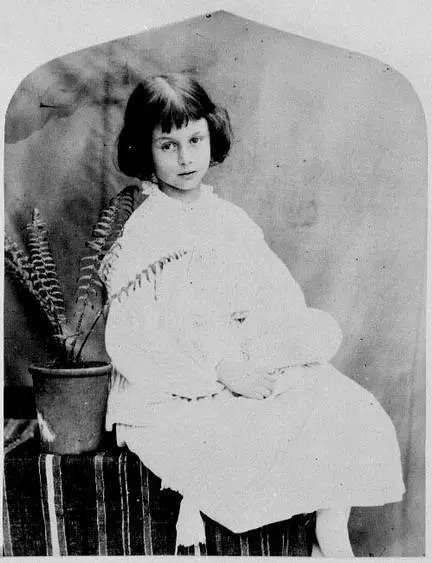

1856年,卡罗尔认识了基督学院院长的女儿——4岁的爱丽丝·利德尔。他们之间开始有了密切的关系。在接下来的几年里,卡罗尔经常为爱丽丝和她的姐妹们创作故事。

爱丽丝·利德尔

爱丽丝·利德尔

1861年,卡罗尔成为基督教执事,很少与人来往,同时发表些严肃、逻辑枯燥无味的著作。除了数学和摄影之外,卡罗尔惟一的爱好就是长时间独自在牛津的乡野散步。

1862年7月的一个下午,卡罗尔带着三姐妹去牛津附近的河边游玩,在与利德尔姐妹野餐的时候,他讲述了一个小女孩掉进兔子洞的历险故事。当时10岁的爱丽丝对于故事主角用了她的名字感到很兴奋,并请求卡罗尔为她写下这个故事。

刘易斯·卡罗尔,1863年

刘易斯·卡罗尔,1863年

出版作品

约翰·坦尼尔为刘易斯·卡罗尔的“疯狂茶会”一章绘制的插图

约翰·坦尼尔为刘易斯·卡罗尔的“疯狂茶会”一章绘制的插图

由于《爱丽丝漫游奇境》大受欢迎,受到鼓舞的卡罗尔写了第二册——《爱丽丝镜中奇遇记》(Through the Looking-Glass,1871)。 这本书以卡罗尔和利德尔家孩子玩国际象棋的经历为基础,还加入了一些认识他们之前所写的材料。例如,(胡话诗)《炸脖渥》的第一节就写于1855年。与当时大多数儿童作品不同,《爱丽丝漫游奇境》和《爱丽丝镜中奇遇记》没有试图传达显而易见的道德教条,也不包含一些评论家曾经坚称存在的东西——与宗教或政治有关的隐藏含义。它们只是轻松愉快的冒险故事,讲述了一个头脑清醒、身体健康的普通小女孩如何应对成人世界的“现实”。这些故事之所以让大人小孩都为之着迷,是因为爱丽丝能对荒谬的语言和行为作出机智的反应。

1876年,卡罗尔又出版了一首有趣的长诗《猎蛇鲨记》(The Hunting of the Snark),这些作品成就了卡罗尔的文学名声。

1879年,卡罗尔出版学术数学专书《欧几里得和他的新对手》(Euclid and His Modern Rivals)。

1880年7月之后卡罗尔再未用自己的相机拍摄。其原因众说纷纭,但琳赛·史密斯在《摄影漫记》中指出,卡罗尔并没有“放弃”摄影,他或许不亲自拍摄,但还是常常从其他摄影师手中寻求、购买照片,或者直接委托他人为自己拍摄。与此同时,在生命的最后几年,他还积极地投入到“爱丽丝”系列故事的舞台剧制作之中,这些为儿童所写的故事,最终由儿童在舞台上表演出来。或许可以说,卡罗尔在摄影和剧院之间找到了复杂的相似性,这种相似性便是梦境成真。

退休生活

1881年,卡罗尔从牛津基督学院数学系退休, 专门从事写作。他写了很多诗歌和几部新的儿童文学作品。

期间卡罗尔写了希望再现爱丽丝幻想故事的作品《希尔葳与布鲁诺》(Sylvie and Bruno,1889,1893)及《希尔葳与布鲁诺故事结束》(Sylvie and Bruno Concluded,1898)等。

1886年,卡罗尔出版《爱丽丝的地底冒险》 ( Alice' Adventures Underground)原稿。

1888年,卡罗尔发明了一种他认为必不可少的东西——“仙境邮票收纳夹”。这个收纳夹的外形就是一个简易的折叠钱包,里面有几个小口袋,上面分别标记着从半便士到一先令的不同邮票面值。卡罗尔认为有了这个“仙境邮票收纳夹”,他就永远不会再碰到短缺某一个面值的邮票的情况了。

1898年1月14日,在一次突发疾病后,卡罗尔在吉尔福德的姐妹家中逝世,终年66岁,遗体被安葬在吉尔福德的山公墓。

刘易斯·卡罗尔是查尔斯·道奇森牧师和弗朗西斯·简·路特维奇的长子,在11个孩子中排行第三。

社交

刘易斯·卡罗尔同拉斐尔前派的重要创始人中的画家约翰·埃弗里特·米莱斯和但丁·加百利·罗塞蒂均为挚友。

“洛丽塔”情结

从1856年开始,卡罗尔就因摄影爱好而结识了基督堂学院的院长亨利·利德尔家中的几个小姑娘,从此开启了他与利德尔小姐妹的友情之旅,那一年排行老二的爱丽丝年仅4岁。小女孩爱丽丝与卡罗尔创作两部“游记”密切相关,她在特定意义上成为卡罗尔游历“地下奇境”和“镜中世界”的引导者,成为激发卡罗尔心灵激情的“女神缪斯”。正是这种发自内心肺腑的“洛丽塔”情结推动卡罗尔创作出两部杰出的童话小说。与此同时,现实生活中的小女孩爱丽丝通过卡罗尔的童话叙事成为永恒童年的象征。恰如作者在其童话小说的扉页题诗中所言,两部“爱丽丝”小说是作者奉献给儿童,奉献给人类童年的“爱的礼物。”在卡罗尔的有生之年,与天真可爱的小女孩的交往和友谊成为他最重要的精神力量。这种力量推动着卡罗尔通过讲述故事来获得宽慰与满足。

类别 | 作品名称 | |||

|---|---|---|---|---|

儿童读物 | 《爱丽丝漫游奇境》(Alice's Adventures in Wonderland,1865) | 《爱丽丝镜中奇遇记》(Through the Looking-Glass,1871) | 《爱丽丝的地底冒险》(Alice' Adventures Underground,1886)原稿 | 《假发中的黄蜂:的“被压制”情节》(The Wasp in the Wig: A “Suppressed” Episode ,1977) |

诗歌 | 《幻影和其他诗歌》(Phantasmagoria and Other Poems,1869) | 《史耐克的狩猎》,又译《猎蛇鲨记》《寻找斯纳克》(The Hunting of the Snark,1876) | 《押韵?和原因?》(Rhyme? and Reason?1883) | 《诗集》(The Collected Verse,1929) |

数学著作 | 《平面代数几何教学大纲》(A Syllabus of Plane Algebraical Geometry,1860) | 《欧几里得和他的现代对手》(Euclid and His Modern Rivals,1879) | 《库里奥萨·数学》(Curiosa Mathematica,1888-93) | 《符号逻辑》(Symbolic Logic),第一部分(1896),与第二部分(1977)一起出版,由威廉·W·巴特利三世编辑。 |

小说 | 《希尔葳与布鲁诺》(Sylvie and Bruno,1889,1893)及《希尔葳与布鲁诺故事结束》(Sylvie and Bruno Concluded,1898) | |||

(参考资料: )

爱丽丝漫游奇境

作者名称 刘易斯·卡罗尔

作品类别儿童文学

作品时间2007

《爱丽丝漫游奇境》叙述一位名叫爱丽丝的女孩从兔子洞进入一个神奇国度,遇到许多会讲话的生物以及像人一般活动的纸牌,最后发现原来是一场梦的故事。

爱丽丝镜中奇遇

作者名称 刘易斯·卡罗尔

作品类别儿童文学

作品时间2016-6-1

《爱丽丝镜中奇遇》讲述了小女孩儿爱丽丝进入镜子中的世界,经历种种神奇虚幻的故事。与现实世界对比,镜子中的世界一切景象都是颠倒的,爱丽丝在这个颠倒的世界里遇见了会说话的花儿、怎么也走不近的山、国际象棋中的红白棋子等,展开了一场精彩缤纷的旅程。

主题思想

刘易斯·卡罗尔的作品中诸多荒诞滑稽的情节都是英国社会当时腐朽不公现象的影射。如《爱丽丝漫游奇境记》中,在爱丽丝与兔子先生喝下午茶时,兔子先生询问是否需要喝酒,但是餐桌上却根本就没有酒,这一桥段体现出了典型的英式幽默,而这种幽默方式的来源正是成年人可笑的虚伪。红心女王的角色塑造同样讥讽了英国权贵的蛮横专权和肆意妄为,在如此荒唐的统治下,法律法规和司法体系更是形同虚设,当读者读到红心女王因为馅饼被偷而大发雷霆的情节时,会立刻想到统治者的权利并没有用于国家治理而只是服务于一己私利。和现实中英国人酷爱板球运动一样,红心女王同样也乐此不疲地,但是却用刺猬和火烈鸟当工具,这对权利的生动刻画很难不让读者试图在现实的历史中寻找原型。同样,在法庭审判的过程中,国王随口的规章制度会被篡改为最古老最重要的条款,甚至皇后还会说出“先处决,后裁决”这样荒唐的言论,作者尖锐的批判正引起了读者的共鸣。

如果说,在新的科学思想前所未有地冲击和动摇传统宗教思想之际;在工业革命的技术和成果导致社会功利性物质主义盛行这样一种双重精神危机的状态下,童话故事对于维多利亚人应对精神危机具有重要的精神价值和意义,那么卡罗尔的两部“爱丽丝”小说通过童话叙事书写童年,通过小女孩爱丽丝在奇境世界和镜中世界的经历革命性地拓展了传统童话叙事的“童年的反抗”这一主题。作者将维多利亚时代的一个小女孩作为自己小说的主人公,这首先就具有革命性的时代意义。一方面,与地下世界和镜中世界的荒谬力量相比,这个维多利亚时代的小学生代表着理性和常识;另一方面她又具有丰富的联想和想象力,而且保持着绝假存真的童心,体现出容不得任何歪理的批判精神,所以她敢于质疑地下世界和镜中世界的荒诞逻辑和规则。一开始,爱丽丝对于身处其中的荒谬世界的种种遭遇感到非常震惊和困惑,但她没有退缩,而是鼓起勇气,夺路前行,执意要抵达那个难以企及的美丽花园。爱丽丝对一路上的所见所闻及亲身经历进行了判断和反思,也表达了她发自内心的愤慨———这种愤慨的表露就是象征意义上的童年的反抗,是主人公对于成年人让她遵从的教训和常规的挑战。在地下奇境和镜中世界里,爱丽丝整合自我和寻求安全感的经历也是她与强势而荒谬的成人世界发生激烈碰撞的过程。通过爱丽丝的质疑,作者象征地表达了激进的思想观念,并且以幻想文学的方式对英国的政治和社会话题,包括党派活动,司法制度,审判程序以及教育问题等进行了激进的审视。凭借常识和批判精神,在象征的意义上,爱丽丝敢于运用理性逻辑来驳斥荒谬的国王,并挺身反抗专断暴虐的王后,以及在众声喧哗的宴会上怒掀餐桌台布,以制止“害群之马”的狂闹,表明小女孩质疑和颠覆的是所有装腔作势的权威和压抑性的荒谬规则,通过狂欢化的童话叙事述说了“童年的反抗”这一诉求。

艺术手法

刘易斯·卡罗尔的两部“爱丽丝”小说为童话文学增添了蕴涵着现代性甚至后现代性因素的叙事特征。这两部小说不仅在主题上是革命性的,而且在叙事艺术上也是革命性的。其中最突出的就是具有深邃心理意义的梦幻叙事,具有现代主义和后现代主义意涵的梦境叙事特征。这种“隐喻性和多义性”的童话小说叙事手段,是对传统童话叙事的丰富和拓展。

在《爱丽丝镜中世界奇遇记》中,爱丽丝进入镜中世界本身就是一场梦境,那么爱丽丝的梦就与红方国王的梦交叉相遇,成为梦中之梦,镜中之镜。到底是爱丽丝梦见了国王,还是国王梦见了爱丽丝,这相互映照的梦境令人遐想不已。而这对孪生兄弟一模一样,实际上也是相互映照的两面镜子,他们的观点也是伯克利大主教宣扬的观点:“世上的万事万物,包括我们人类,都不过是上帝心中的某种物体而已。”有学者这样论及爱丽丝小说梦幻叙事的心理特征,认为发生在故事里的一切事情“都像是梦中的境遇,都是漫游者(做梦人)的组成部分。梦幻叙事可以将人类普遍的主观思绪和情感转化为可视的意象。而那些想象出来的,陌生化的奇境、梦境等在人们的脑海中唤起了‘似曾相识,依稀能辨,甚至非常熟悉的’感觉。从心理分析的角度看,它们就代表着人生的境遇、冲突、恐惧、困惑、欲望、挫折、自我宽慰等等现实中存在的现象,因而具有一种绝妙的心理真实性”。

摄影

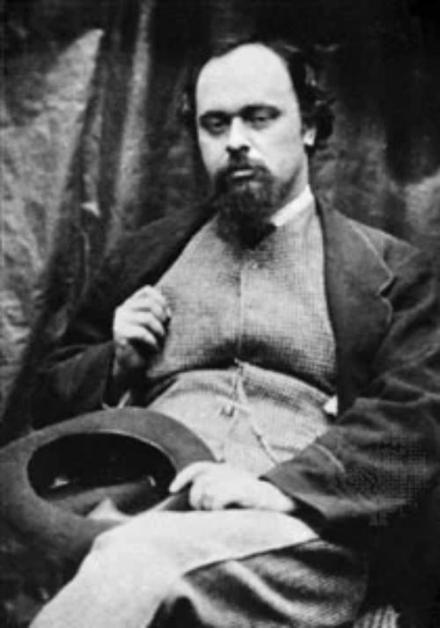

但丁·加百利·罗塞蒂,刘易斯·卡罗尔摄,1863年

但丁·加百利·罗塞蒂,刘易斯·卡罗尔摄,1863年

优美、轻柔、带点浪漫色彩,是卡罗尔的照片尤其是那些圣洁女童肖像的特点。卡罗尔通过幻想、梦境,表现了孩子的天真和想象力。他在自己的房间或朋友的花园里拍摄,无论裸体或着装,姿势都经过精心安排。这种风格与当时的时尚不太吻合,却使人感到新鲜,一见就觉得很美。M·兰福德在《世界摄影史话》中,对此给予了很高的评价:这些照片在今天看来,似乎很一般,但那时,大部分人像照片都很呆板、做作,所以,相比之下,卡罗尔的作品算是很新颖的了。尽管需要长时间的曝光,但他总是设法把儿童的姿态拍摄得自然些、轻松些,同时还非常注意画面的构图。

卡罗尔的照片,100多年后被视为国宝。21世纪初,他的一部分照片被拍卖行以60万英镑的价格出售给一位美国收藏者。英国政府得知后,立即下令禁止这些照片离境,理由是它们曾给了卡罗尔灵感,使他完成了著名小说《爱丽丝梦游仙境》,其中的女童肖像正是小说人物的原型。

写作

刘易斯·卡罗尔在爱丽丝系列作品中构建了一个荒诞幽默并且充满想象的童话世界,无疑在当时那种新旧交替的时代背景下显得前卫且颇具突破性,颠覆了传统儿童文学作品中的说教风格,而影射的是更加全面更加真实的英国社会。作者的关注点不再是一味洗脑式的服从和压抑,而是让人们认清统治阶层的愚蠢和残暴,让读者随着时而理智时而疯癫的情节捧腹大笑又陷入沉思。无论是从成人还是从儿童的审美角度,卡罗尔的剖析都是有深度有内涵的,卡罗尔对浪漫主义和荒诞性的运用并不是为了哗众取宠,而是具有极强的现实社会意义,真正为英国儿童文学事业带来了贡献、创新和突破。

从爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯的《芬尼根的守灵》里出现的关于“道奇森”的意识流动,读者不难看出卡罗尔的梦幻叙事对乔伊斯两部意识流小说的影响。从整体结构上看,《尤利西斯》可称做“布鲁姆都柏林漫游记”,它讲述了主人公布鲁姆清晨离家后一整天的漫游;而《芬尼根的守灵》则更进一步,表现的是酒馆老板叶尔委克及其家人的一夜惊梦,相比之下更加离奇怪诞。在《爱丽丝奇境漫游记》的开端,爱丽丝跳进兔子洞后慢悠悠地往下坠落,感到孤独的她为了打发时间便自言自语地叙说起来,这可以看做一个生活在维多利亚时代的小学生的意识流动。《尤利西斯》的主人公布鲁姆就像传统童话故事中的主人公,在人生困境的推动下离家出走,所到之处、所见所闻无不触发其联想和想象,这些所想所思通过主人公的内心独白成为流动的意识活动,演化为漫长的内心旅程。在《爱丽丝奇境漫游记》的第九章,当假海龟含泪述说自己的身世时,他告诫爱丽丝:“决不要想象自己会成为不是别人心目中觉得你应当是的那种人你过去是什么样的人或者可能是什么样的人也可能就是别人心目中觉得你不应当是的那种人。”这样的语言表述也带有典型的意识流的特征,人们可以在《尤利西斯》中读到大量似曾相识的以内心独白形式出现的段落。当然,人们可能会指出,在《尤利西斯》中最典型的是最后长达四十页没有一个标点符号的文字,表现女主人公莫莉躺在床上处于半睡半醒的迷糊状态:意识中回忆的闸门敞开了,往事像流水一样涌现出来,同一个“他”一会是情人,一会又成为丈夫,一会又指某个认识的男人,一会又指明天可能会来的年轻人斯蒂芬等,把昏睡中的意识流推向高潮。

此外,批评家注意到了两部“爱丽丝”小说所体现的西方现代主义和后现代主义文学和文化因素。在这一研究领域,罗伯特·波尔赫默斯所做的阐释是比较全面的。他明确提出。人们可以把创造“爱丽丝”文本的卡罗尔称为一个“无意识流动的大师。”正是他的这两部小说“指明了通往现代主义和后现代主义的道路”。波尔赫默斯列举的受到卡罗尔影响的具有现代主义和后现代主义文学和艺术特征的作家和艺术家包括詹姆斯·乔伊斯、弗洛伊德、奥斯卡·王尔德、亨利·詹姆斯、弗吉尼亚·伍尔芙、卡夫卡,普鲁斯特、安托南·阿尔托、纳博科夫、贝克特、伊夫林·沃、拉康、博尔赫斯、巴赫金、加西亚·马尔克斯,以及许多“20世纪流行文化的人物和氛围”。

刘易斯·卡罗尔创作的《爱丽丝漫游奇境记》已成为传世经典,《大英百科全书·儿童文学》认为,《爱丽丝漫游奇境记》“把荒诞文学的艺术推到了最高水平”。赵元任先生评价《爱丽丝漫游奇境记》是一部“哲学的和伦理学的参考书”。 20世纪20年代,赵元任把《爱丽丝漫游奇境记》译介给中国读者,受到广泛欢迎。沈从文创作的《爱丽丝中国游记》也假托爱丽丝续集的名义反映当时社会的黑暗。卡罗尔的这两部作品俘获了一代又一代读者的心,并数次被改编成影视作品,如迪士尼2010年制作的《爱丽丝漫游仙境记》和2016年制作的《爱丽丝梦游仙境2:镜中奇遇记》等。

南开大学博士常耀信:“卡罗尔具有丰富的想象力。他的故事的所有情节都出自他的头脑。他的语言自然,流利,表达力强。他的文字貌似浅显,但寓意深邃。通篇皆属日常用语,但又有浓郁的文学味道。”

批评家罗伯特·波尔赫默斯:卡罗尔为艺术、小说和推测性思想拓展了可能性。通过创造“爱丽丝”文本,“他成为一个我们可以称为无意识流动的大师。他指明了通往现代主义和后现代主义的道路。”

南开大学外语学院英语系教授韦荣臣:“世界公认刘易斯·卡罗尔开创了一个新的文学派系——新颖而快乐的派系——让生活顿时绽放出欢乐和雅致。”

刘易斯·卡罗尔图书馆位于伊斯灵顿哥本哈根街和贝默顿街的拐角处。

奖项

刘易斯·卡罗尔书架奖

刘易斯·卡罗尔书架奖

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。