-

古观象台 编辑

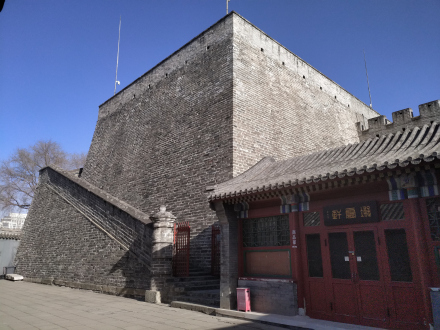

古观象台(Ancient Observatory),位于北京市东城区东裱褙胡同2号,始建于明正统七年(1442年),是明清两代皇家天文台,同时也是世界上现存最古老的天文台之一,1956年古观象台以“北京古代天文仪器陈列馆”正式对外开放 。

古观象台为砖砌高台建筑,上窄下宽,平面呈方形,台基中部黄土夯筑,底部边长24.6米,台基高为14.25米,总占地面积约1万平方米。东侧连接城墙,台顶平面高出城墙约3米。台西侧和北侧有马道供人登台,台中心有圆拱形门洞。八件大型铜制仪器陈列在台上南、西、北三面。台下西部为紫微殿、滴漏堂庭院 。古观象台连续观测近500年,积累了大量的天文科学资料,为人类的天文事业作出了较大的贡献,至今仍保存着清朝180年间的气象资料,是世界上现存较早、较完整的气象观测记录 。

1979年8月21日,古观象台被北京市人民政府公布为北京市第二批市级文物保护单位 。1982年2月23日,古观象台被中华人民共和国国务院公布为第二批全国重点文物保护单位 。

中文名:古观象台

外文名:Ancient Observatory

地理位置:北京市东城区东裱褙胡同2号

所处时代:明朝

占地面积:约 10000 m²

保护级别:第二批全国重点文物保护单位

开放时间:周三至周日9:00—16:30(16:00停止入馆);周一、周二例行闭馆(法定节假日及寒暑假除外)

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:2-0032-3-017

明正统四年至七年(1439一1442年),元大都城墙东南角楼旧址改筑为台体,建观星台,并在城墙下建紫微殿等房屋。

明正统十一年(1446年),观星台增设影堂 。

清顺治元年(1644年),观星台改称为观象台,并接受汤若望的建议,改用欧洲天文学的方法计算历书。

清康熙八至十三年(1669—1674年),由康熙皇帝授命,南怀仁设计和监造6架新天文仪器:赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和天体仪,放置于观象台。

清康熙五十四年(1715年),纪理安设计制造地平经纬仪,放置于观象台。

清乾隆九年(1744年),乾隆帝下令按照中国传统的浑仪再造一架新仪器,并命名为玑衡抚辰仪,放置于观象台。

清光绪二十六年(1900年),八国联军侵入北京,德、法两国侵略者将观象台8件仪器连同台下的浑仪、简仪平分,各劫走5件。

清光绪二十八年(1902年),法国将被劫走的明代简仪、清代黄道经纬仪、赤道经纬仪、象限仪和地平经纬仪5件仪器归还。

清光绪二十九年(1903年),为了延续观象台的天文观测,清廷拨款制造小地平经纬仪和折半天体仪安置在观象台。

清宣统三年(1911年),辛亥革命后,观象台改称为中央观象台 。

民国十年(1921年),德国将被劫走的明代浑仪、清代天体仪、玑衡抚辰仪、地平经仪和纪限仪5件仪器归还,并同法国归还的5件仪器一齐重新安置在中央观象台上。同年,中央观象台东北角增建一座三层混凝土结构的观测楼 。

民国十六年(1927年),紫金山天文台筹建后,中央观象台不再作观测研究。

民国十八年(1929年),中央观象台改为国立天文陈列馆。

民国二十年(1931年),“九一八”事变后,日本侵略者进逼北京,为保护文物,将置于观象台下的浑仪、简仪、漏壶等7件仪器运往南京(现这7架仪器在分别陈列于紫金山天文台和南京博物院) 。

20世纪50年代,古观象台进行维修 。

1956年,古观象台划归北京天文馆管理。同年5月1日,古观象台以“北京古代天文仪器陈列馆”正式对外开放 。

20世纪70年代,古观象台进行维修 。

1979年,古观象台的东半部出现坍方 。

1980年,古观象台修缮完毕,并将城台内掏空,辟为两层展厅 。

1983年,古观象台恢复对外开放 。

2000年,北京市人民政府出资对古观象台台面进行修缮。

2005年,古观象台进行局部抢险修缮 。

古观象台

古观象台

古观象台为砖砌高台建筑,上窄下宽,平面呈方形,台基中部黄土夯筑,底部边长24.6米,台基高为14.25米,总占地面积约1万平方米。东侧连接城墙,台顶平面高出城墙约3米。台西侧和北侧有马道供人登台,台中心有圆拱形门洞。八件大型铜制仪器陈列在台上南、西、北三面。台下西部为紫微殿、滴漏堂庭院 。

古观象台庭院分为三条轴线,中路(大门耳房、紫微殿)为礼仪部分,西路(西侧顺山房、西厢房、西耳房)为管理用房,东路(东侧顺山房、东厢房、东耳房)为测量用房。庭院南侧为大门三间,两侧带耳房各三间,又接配房各三间。紫微殿面阔五间,东西附耳房各三间,殿前有东西厢房各五间。庭院东南角另有晷影堂三间,原有铜圭铜表,是测量夏至日、冬至日日射角的场所 。

| 赤道经纬仪 赤道经纬仪是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,重2720千克,高3.38米。仪器最外是子午圈,南北两极各安铜轴,用半圆契合,使它固定。距两极九十度位置,横贯着赤道圈,与子午圈相交,从南极处伸出两个象限弧用来支撑赤道圈。赤道圈内是一个可绕极轴转动360度的过极经圈——赤经圈。两极之间的通轴中央安有横表。仪器下边有一半圆形云座,用来支撑子午圈,中央有一洞孔,用来装垂球。用途有十四项,主要用来真太阳时和天体的赤经、赤纬。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被掠劫至法国驻华大使馆内,后迫于舆论压力,于清光绪二十八年(1902年)归还中国 。 |

| 黄道经纬仪 黄道经纬仪是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,重2752千克,高3.49米。仪器外圈正立的是子午圈,两极安有铜轴,用半圆契合,使它固定。里面为极致圈,连接在极轴上。距黄极90度,横置着黄道圈,和极致圈相直交,两圈的交点,靠近北极者为夏至点,靠近南极者为冬至点。最里面是黄道经圈,用铜轴贯于黄道南北极。支撑子午圈的是一个半圆形云座,座下用两条相背升龙支撑,下接斜十字交梁。主要用于测量天体的黄道经度和纬度以及测定二十四节气 。 |

| 天体仪 天体仪是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,重3850千克,高2.74米。仪器用一个直径为六尺的铜球代表天球,球面上布列着大小不等的镀金铜星1876颗,并把它们分为282个星官。球面上刻有赤道圈,与钢轴垂直。铜球外边南北直立的是子午圈,其上最高点代表天顶的的铜制火球。球面外与地平平行的是地平圈,四根立柱托着地平圈立于底座上。用途有60多项,主要用于黄道、赤道和地平三个坐标系统的相互换算以及演示日、月、星辰在天球上的视位置等。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被德国侵略者掠劫至柏林,于民国十年(1921年)归还中国 。 |

| 纪限仪 纪限仪是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,重802千克,高3.27米。主要部件是一个60度的圆弧和一个干,干末端有手柄,柄端有一个小环,用来挂滑车的钩(滑车已散失),干的顶端伸出一根横轴,用来挂窥横(原窥横已遗失,现仪器上的窥横是后配的)。横轴稍下位置,左右各立一个小柱,用来帮助测量。60度的圆弧而以流云作为装饰,背部有枢轴,可以随意调整高低,用半圆齿轮来支撑,同时还设有用来转动的柄轮,观测时可以左右升降,它的下面中柱,插入游龙缠绕的圆座柱里,可四方旋转。主要的功能是用来测量两个恒星的角距离。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被德国侵略者掠劫至柏林,于民国十年(1921年)归还中国 。 |

| 地平经仪 地平经仪是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,重1811千克,高3.2米。仪器主体是地平圈,圈内设有东西通径,中间为圆盘,用云柱支撑。四隅用三根龙柱及一根铜柱支撑,下面是十字交梁,有螺柱用来调整水平。在东西柱上,又立两根柱,两只苍龙沿柱蜿蜒而上,顶端各伸出一爪,合捧一个火球,球心表示天顶,与地平圈的中心成一条垂线。沿垂线方向安有一根上指天顶下指地心的中空立表,此表可旋转360度,立表下端设有一个与它垂直的横表,其长和地平圈外经相齐,平放在地平圈上。立表的中空处,上下各设有一个立柱,柱顶端有一个垂直的小孔,旁边有一个小孔贯穿两侧,并与垂直的小孔相通,两个立柱用垂线相连,立表上端两侧,平置两个小柱,从小柱分引两条斜线与横表两端相连。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被德国侵略者掠劫至柏林,于民国十年(1921年)归还中国 。 |

| 象限仪 象限仪,又称地平纬仪,是比利时耶稣会士南怀仁于清康熙十二年(1673年)设计制造,也叫四分仪,重2483千克,高3.611米。仪器主要部件是一个90度的象限环,环中间以一条腾云驾雾的巨龙作为装饰。象限环竖边上指天顶,下指地心,横边与地平线平行,横竖两边相交于圆心。仪器的背面正中是数轴,轴两端是圆的,象限环固定在数轴上,可做360度旋转。东西各有一立柱,立柱上端、下端都有一横梁相接,梁中心凿有圆孔用来安装竖轴。象限环的圆心,伸出一根横轴,其上挂窥横,窥横下端有立耳,背面设有夹螺子(已折断),旁边有游表(已遗失)。主要用于测定天体在地平上的或天顶距。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被掠劫至法国驻华大使馆内,后迫于舆论压力,于清光绪二十八年(1902年)归还中国 。 |

| 地平经纬仪 地平经纬仪是德国耶稣会士纪理安于清康熙五十四年(1715年)设计制造,重7368千克,高4.13米。仪器集地平经仪和象限仪的构造与作用于一体,所不同的是,将象限弧向上,游表不用夹缝方法,而采用游表两端各开一窥孔的方法,装饰上与前两架仪器有所不同,是古观象台唯一采用西方文艺复兴时期法国式艺术装饰的天文仪器。减少了由于使用两架仪器测量所带来的误差。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被掠劫至法国驻华大使馆内,后迫于舆论压力,于清光绪二十八年(1902年)归还中国 。 |

| 玑衡抚辰仪 玑衡抚辰仪是德国耶稣会士戴进贤等人于清乾隆九年(1744年)制造,重5145千克,高3.38米。仪器南面用满汉两种文字镌刻“御制玑横抚辰仪乾隆甲子年造”。仪器分为三重:最外一重叫子午双圈,双圈空隙表示子午线;赤道单环与子午双圈相交。子午圈下半部分用云座支撑,南北两极设有铜轴。中间一层由连接在南北两极的赤道经圈和游旋赤道圈组成。最内层是贯于两极轴上的双层赤经圈,其上端有一十字丝,使观测更为准确,是中国古代最后一架大型青铜仪器。清光绪二十六年(1900年)同其他4架仪器一起被德国侵略者掠劫至柏林,于民国十年(1921年)归还中国 。 |

相关人物

汤若望

汤若望(1592—1666年),原名Johann Adam Schall von Bell,字道未,德国科隆人,天主教耶稣会传教士。明万历四十八年(1620年)抵达中国澳门,在中国生活47年,历经明、清两朝,是继利玛窦之后较重要的来华耶稣会士之一。

南怀仁

南怀仁(1623—1688年),原名FerdinandVerbiest,字敦伯,又字勋卿,比利时人,天主教耶稣会传教士。清顺治十五年(1658年)受派抵达中国澳门,后到陕西传教,清顺治十七年(1660年)到北京参与汤若望修订历法工作。清康熙三年(1664年)因“历法之争”入狱,次年释放。清康熙七年(1668年)复被起用,掌钦天监,制造天文仪器,后任太常寺卿、通奉大夫。是清初较有影响的来华传教士之一,为近代西方科学知识在中国的传播做出了较重要的贡献。

纪理安

纪理安,清初来华的天主教传教士,耶稣会会士,德国维尔茨堡人。

司天台

元至元十六年(1279年),天文学家王恂、郭守敬等在现建国门西北侧修建了天文机构太史院和司天台,这是古观象台最早的前身。明正统七年(1442年)在元大都城墙东南角楼旧址上修建了观星台,安放了浑仪、简仪、浑象等天文仪器,并在城墙下建筑了紫微殿等房屋,后又增修晷影堂。至此,观星台和其附属建筑群已初具规模 。

历法之争

清顺治末年至清康熙初年,清廷内部发生了历法之争。以汤若望为代表主张使用西洋新法一方与以杨光先为代表的守旧势力进行了激烈的较量。清康熙八年(1669年)正月,亲政不久的康熙帝令传教士南怀仁一方(此时汤若望已含冤去世)和杨光先一方在大学士图海等官员的监督下,一同前往观象台演算节气时刻、推算月球和行星位置,结果南怀仁一方胜出。康熙帝遂令恢复使用新时宪历,为受到迫害的汤若望等人平反,并将杨光先等人革职查办 。

后因观象台所沿用明代仪器不适用于西洋新法,在清康熙八至十三年(1669—1674年),康熙帝授命,令南怀仁采用当时欧洲天文学研究通用的度量制和仪器结构,先后监造了6架新的天文仪器置于观象台上,包括赤道经纬仪、黄道经纬仪、地平经仪、象限仪、纪限仪和天体仪。而台上原有的明代浑仪、简仪等则被移到台下。清康熙五十四年(1715年),传教士纪理安又为观象台设计制造了地平经纬仪。清乾隆九年十月二十七日(1744年11月30日),乾隆帝亲临观象台视察,并下令再造一架新的仪器,此仪器由传教士戴进贤和刘松龄负责监制,先后历经10年方得完成,新仪器被命名为玑衡抚辰仪 。

活动

2018年9月23日至24日,古观象台举办中秋赏月活动 。

2022年10月25日,古观象台举办由北京天文馆主办的“北京古观象台建台580周年暨中国天文学会成立100周年纪念活动” 。

古观象台从明正统七年(1442年)到民国十八年(1929年)连续观测近500年,积累了大量的天文科学资料,为人类的天文事业作出了较大的贡献。古观象台不仅进行天文观测,同时还进行气象观测,至今仍保存着清雍正二年(1724年)至光绪二十八年(1902年)的180年间的气象资料,是世界上现存较早、较完整的气象观测记录 。

1979年8月21日,古观象台被北京市人民政府公布为北京市第二批市级文物保护单位 。

1982年2月23日,古观象台被中华人民共和国国务院公布为第二批全国重点文物保护单位 。

地理位置

古观象台位于北京市东城区东裱褙胡同2号。

北京古观象台

开放时间

周三至周日9:00—16:30(16:00停止入馆);

周一、周二例行闭馆(法定节假日及寒暑假除外) 。

门票价格

成人20元/人;

团体票16元/人 。

交通路线

公交

北京市内乘坐29、52、63、122、140、403、637、639、957路公交车,在北京站东街站下车前往。

地铁

北京市内乘坐地铁1、2号线,在建国门站下车前往。

驾车

北京市东城区人民政府距离古观象台约3.8千米,驾车约16分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

赤道经纬仪

赤道经纬仪 黄道经纬仪

黄道经纬仪 天体仪

天体仪 纪限仪

纪限仪 地平经仪

地平经仪 象限仪

象限仪 地平经纬仪

地平经纬仪 玑衡抚辰仪

玑衡抚辰仪