-

上宅遗址 编辑

上宅遗址,位于北京市平谷区金海湖镇上宅村泃河北岸二级台地上,形成于新时期时代,属于北京地区新石器时代中早期文化遗存。上宅遗址东西长100米,南北宽50米,面积约5000平方米,文化层厚0.5-4米。总发掘面积3500余平方米,出土器物3000余件。上宅遗址的发现及其确立的上宅文化,填补了燕山南麓地区新石器时代中晚期之际考古学文化发展序列的空白,补充了距今7000年前后中原地区与东北地区史前文化交流的中间缺环,具有重要价值。2001年7月12日,包含上宅遗址在内的上宅文化遗址被北京市人民政府公布为北京市第六批市级文物保护单位。2019年10月7日,上宅遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:上宅遗址

地理位置:北京市平谷区金海湖镇上宅村西北的泃河北岸二级台地上

所处时代:新石器时代

占地面积:约 5000 m²

保护级别:第八批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0001-1-001

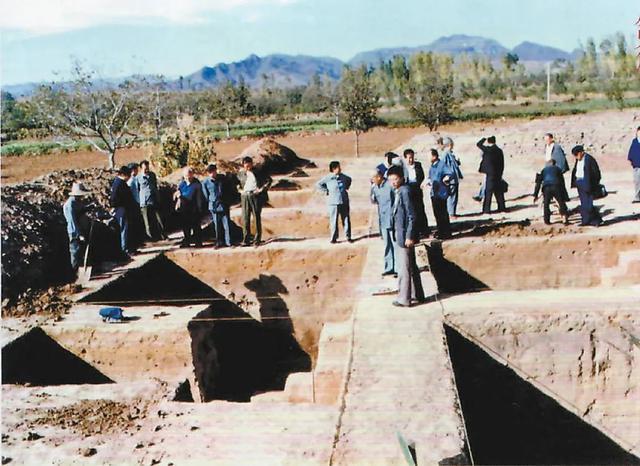

1985年—1987年,北京市文物研究所与平谷县文物管理所分五期对上宅遗址进行考古发掘 。

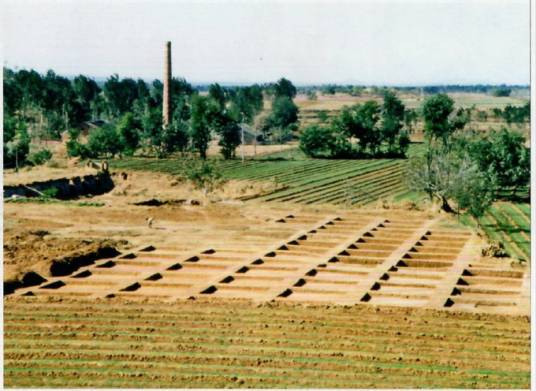

上宅遗址发掘现场

上宅遗址发掘现场

综述

上宅遗址东西长100米,南北宽50米,占地面积约5000平方米,文化层厚0.5-4米 。

地层堆积

上宅遗址的地层堆积可分为8层:第1层,耕土层;第2层,灰黄色土,质地松散,厚0.31-1米,有唐辽砖瓦、陶瓷碎片出土,此层下有夏家店下层文化墓葬;第3层,浅灰色细粉砂土,厚0.2-0.3米,有细泥红陶残片出土;第4层,灰黄色粉细砂土,厚0.3-0.5米,有泥质红褐陶、夹砂红褐陶和少量泥质灰陶及石器出土;第5层,暗褐色细粉砂土,厚1米,含大量炭屑、炭块和碳化果核,有大量细石器、石器、陶器、陶塑和石刻出土;第6层,青灰色土,干燥后近灰黄色,土质较硬,厚0.5米,有夹砂陶器和石器出土,陶器种类少于第5层;第7层,黑灰色粉砂粘土,厚0.3米,有陶器、石器出土,种类与第6层相似,数量较少;第8层,灰黄色粉砂粘土,厚1米,有少量网格纹厚胎夹砂红褐陶片出土 。

综述

上宅遗址的文化遗存可分为三期,共出土文物3000余件。其中陶器有红陶钵、灰陶钵、深腹罐、圈足碗、船形器、豆形器、鸟首形器物等,器身有刮条纹、刻划纹、之字纹等纹样;石器有打制石器和磨制石器,包括石刀、石斧、石磨盘、刮削器、石磨棒、石凿、石铲、石锄等;做工精细的工艺品有陶猪头、陶羊头、陶熊、陶鱼头、石网坠、石猴等 。

石磨盘与石磨棒

石猴

红陶猪头

陶海马

第一期

第一期(地层堆积第8层)年代距今约7500年,陶器种类少,器类单一,主要是含滑石的夹砂厚胎大口深腹罐,器表呈黄褐色,厚唇,口沿下饰数圈凹弦纹,其下有一匝麻点状附加堆纹,堆纹以下为网状棱形纹。未见泥制陶,石器很少 。

第二期

第二期(地层堆积第7-4层)年代距今约7000-6500年,为上宅文化遗存的典型代表,陶器、石器数量较多,种类丰富。可分为早段和晚段两个阶段。早段以第7层为代表,陶器中大多数为夹砂陶器和含滑石的陶器,这两种陶器烧成温度较低,陶质粗糙。器表纹饰主要是抹压条纹、刮条纹、之字纹和篦点纹,较模糊粗糙。器形以深腹筒形罐、深腹钵为主,沿唇圆厚、罐口微侈。晚段泥质陶增多,并出现了细泥陶,泥质陶和细泥陶烧成温度增高,胎质较硬。器表纹饰种类增多,出现了方格形纹、回字纹、波折纹、几何形纹等。纹饰较精细,有由之字纹、篦点纹组成的双纹,且较规律。另外,晚段还出现了一些新器形,如鼓腹罐、舟形器等,而且在陶器中圆足器增多,罐腹变浅,沿唇变薄,并出现圆尖唇 。

第三期

第三期(地层堆积第3层)年代距今约6000年,出土的陶器数量不多,以细泥红陶为主,有少量泥质灰陶,以素面为主 。

上宅遗址不仅出土了大量石器、陶器,还出土了一些动植物标本,这些实物资料对研究北京地区新石器时代早期先民的生活习俗、社会关系及生产力发展水平,是十分重要的 。

通过对上宅遗址的地层堆积及其下的马兰黄土层、离石黄土层进行多学科综合分析和研究,使人们对北京东部地区新石器时代的自然环境(包括地貌、环境、气候、植被等方面)及原始农业的产生、原始聚落的形成等方面的认识,有了进一步的提高 。

上宅文化

上宅文化主要分布于北京东北部泃河流域,包括北埝头遗址和上宅遗址两处。“上宅文化”是北京首支命名的考古学文化,也是北京地区发现较早的原始农业萌芽状态的新石器时代文化,是新石器时代介于北方草原和中原两大地区原始文化中间地带的一种具有地方特色的文化,填补了北京地区新石器时代考古2000年空白 。

2019年10月7日,上宅遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位 。

地理位置

上宅遗址位于北京市平谷区金海湖镇上宅村西北的泃河北岸二级台地上 。

上宅文化遗址

交通路线

公交

北京市内乘坐平28、平45路公交车,在金海湖站下车前往。

自驾

北京市平谷区人民政府距离上宅遗址约17.5千米,驾车约26分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。