-

上巳节 编辑

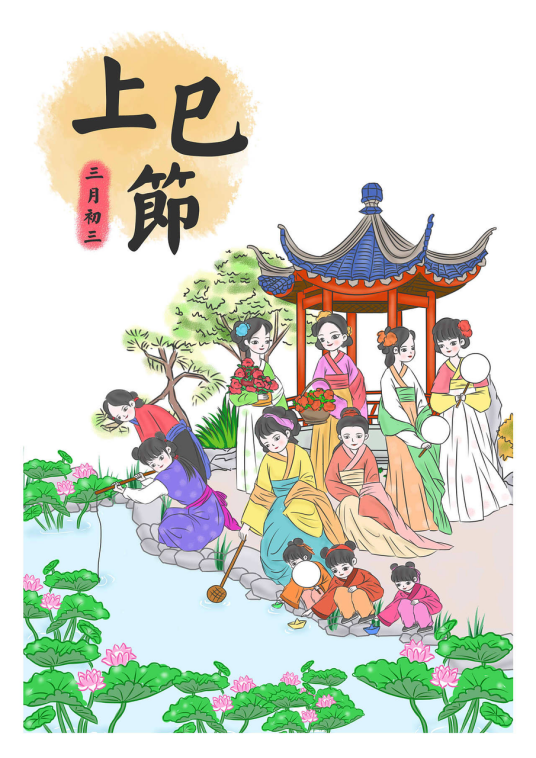

上巳(sì)节,中华古老节日之一。俗称三月三,古称上巳节,又叫三月三、春浴日、中国情人节、女儿节。 相传三月三是黄帝的诞辰,中原地区自古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。魏晋以后,上巳节改为三月三,后代沿袭,遂成水边饮宴、郊外游春的节日。

上巳节源于先秦时期的祓禊求子活动,带有一定的巫术与原始宗教色彩。 最初是水神祭祀的习俗,人们在这一天祈求水神保佑丰收和平安。汉代以后逐渐带有娱乐性质,扩展了曲水流觞、踏青等节日活动。 唐以后,“上巳节”习俗逐渐变冷,宋元时代开始淡出。 民国时期,中国各地还留有三月三消灾除凶的风俗。此后,“寒食”“清明”“上巳”三节呈现合并趋向,最终“上巳”“寒食”两节并入“清明”。如今,在中国大部分地区上巳节已经鲜为人知,但对于中国西南地区的一些少数民族的人们来说上巳节仍是一个隆重而盛大的节日。此外,上巳节在日本、韩国等国家也有流行。

2006年,海南省五指山市“黎族三月三节”被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 2008年,浙江省景宁县“畲族三月三”被列入第二批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 2011年,贵州省望谟县、贞丰县布依族“三月三”被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 2014年,贵州省镇远县、广西壮族自治区武鸣县的报京三月三、壮族三月三被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录; 同年,广西自治区党委、政府将“壮族三月三”确定为广西法定假日。

中文名:上巳节

外文名:Shangsi Festival

别名:三月三、春浴日、中国情人节、女儿节

节日时间:农历三月初三

节日类型:中国传统节日

流行地区:中国、韩国、日本、越南

节日起源:祭祀、祓除畔浴

节日活动:春浴、踏青,曲水流觞

节日饮食:荠菜粥、蒿子粑

节日意义:文化传承

设定时间:先秦时代

起源

关于上巳节的起源,目前主要是认为起于水滨祓禊之俗。上巳节最早可追溯至先秦时期,《论语·先进》中:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”是关于上巳节的最早记录,也印证了这一时期已形成水边祓禊(fúxì)的上巳习俗。周时的祓禊沐浴活动载入了官方礼制,是群体式的大型民俗节日,需由女巫主持举行一定的祭祀仪式才可以进行。

还有一种说法认为上巳节起源于兰汤辟邪的巫术活动,以驱除邪气。当兰汤沐浴成为一种辟邪法术时,这种沐浴活动就必须由专职的女巫进行组织和领导。上巳节起源于兰汤辟邪的巫术活动,在这项活动中,兰草被用作灵物。兰草有香气袭人的特点,古人在举行重大祭神仪式前,须先期进行斋戒,其中包括采用当时最好的沐浴方式——兰汤沐浴。沐浴用兰汤,区别仅在于兰汤沐浴是个人行为,多在室内,并可随时实施,祓禊则是集体活动,必在河滨,并须定时举行。 另有一种观点认为上巳节起源于先民的生殖崇拜活动。如陶思炎指出,祓禊活动本是男女春日相欢、妇女祈孕的信仰行为,而持兰草或香薰草药沐浴,都是唤起欲的作用。水是神秘的感生物质,妇人临河不仅欲洗去冬日的尘垢,同时也盼触水感孕而得子。这种与原始的宗教相关的近水祝殖信仰,当是三月上巳日祓禊风俗的真正缘由(《风俗探幽》)。还有认为上巳节是起源于纪念轩辕黄帝的节日。相传三月三是黄帝的诞辰,中原地区有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。

百科x混知:图解上巳节

百科x混知:图解上巳节

兴盛

先秦西汉虽盛行祓除之仪,但各地祓除的具体时间并没有固定、统一。东汉时期,三月上巳祓除的习俗才逐渐形成,出现了诸如张衡《南都赋》、郑玄《周礼·春官宗伯·女巫》等大量描写三月上巳祓除的文献。 随着上巳水边祓禊习俗的普及,上巳节也逐渐成为社会上层贵族在水边宴会宾客、纵酒欢会的节日。至魏晋南北朝时期,上巳节已由祓除灾气的巫术仪式演变为曲水流觞、娱怀骋情的民俗节日,时间也由三月的第一个巳日固定为三月三日。 上巳节在唐朝发展繁盛,唐代统治者对上巳节的重视表现在帝王与民同乐,诗文中不乏曲江赐宴群臣的记载描述。每年上巳,皇帝在曲江边大宴群臣。《唐辇下岁时记》:“三月上巳有赐宴群臣,即在曲江,倾都人物,于江头禊饮踏青。”上至文武百官,下至普通百姓都参与到禊饮踏青的活动中,游乐活动逐渐兴盛起来。这时候上巳节的活动虽然还是在水边进行,但是祓禊、男女相会、祭祀高禖的踪迹已经很少,踏青游宴的习俗在统治者的推崇下得到了发展。

衰落

唐代后期国事动荡、战乱频发,曲江游宴逐渐遭到冷落,上巳节的发展失去了统治者的支持与稳定的生存环境。宋代随着程朱理学的兴起,上巳节失去了生存的文化环境,开始衰微。明清时期,人们对祭祀、祓除的认识逐渐深入,上巳节的习俗不再适应当时社会的需要,上巳节渐渐淡出大众视野。明代建立之初,朱元璋为了表示与民同乐,在上巳节携大臣进行了踏青的活动,为上巳节踏青融入清明节奠定了基础。

现状

宋代以后上巳节、清明节、寒食节三节合而为一,后来逐渐消失在时间长河中。但是上巳节的很多风俗在南方少数民族地区得以保留和延续。壮族、侗族、仡(gē)佬族、白族、彝族、黎族、畲族、布依族等民族,仍会在“三月三”举行异彩纷呈的节庆活动。“黎族三月三”是海南黎族祭祀祖先、祝福新生、歌颂爱情的吉祥节日;壮族三月三”称为“歌圩(xū)节”,人们“以山歌传情,绣球传爱”,是壮族倚歌择偶、寻求爱情的重要节日和社会活动;“畲(shē或yú)族三月三”既是畲族先民英雄的重要纪念日,也是畲族人民祈求生活幸福安康的隆重节庆。现在的“三月三”,已不像魏晋时期那样为贵族或文人雅士专属,而是走入村寨,与日常生活、情感诉求密切相连,并与地域文化、民族文化相互融合。

女儿节

三月三又叫女儿节,也叫“桃花节”,是一种古代汉族少女的成人礼,一般在这个日子举行成人礼“笄礼”。女儿们“上巳春嬉”,临水而行,在水边游玩采兰,穿上漂亮的衣服,踏歌起舞,以驱除邪气。而且女子春天最爱在水边游玩。

与日本女儿节的区别,日本女儿节也在三月三,又叫“雏祭”。因为旧历3月3日是桃花盛开的时节,因此又有“桃花节”的叫法,是中国隋唐时期传入日本的,但是不一样的是,日本给幼年的小女孩也过节,主要针对几岁的小女孩,中国则更侧重未出阁的妙龄少女,这天,大人开始装扮家中的小女孩,皆盛装打扮,由妈妈领着互相串门,头戴石榴花避邪求福。

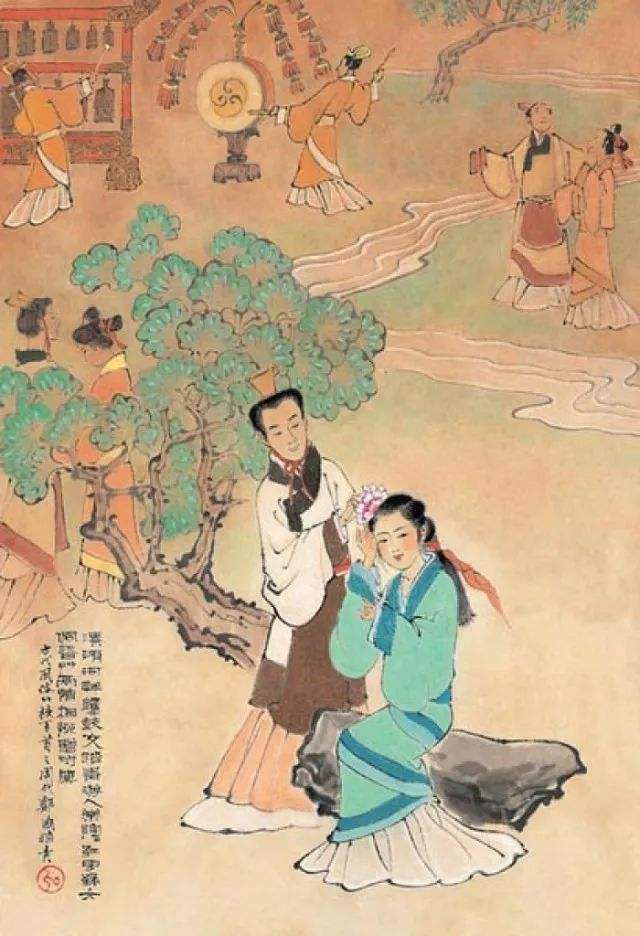

中国的情人节

这是中国的情人节,记载于《诗经》中,比西方情人节早了1000年。先秦以后,三月三情人节在各代延传开来。至唐朝,杜甫那句“三月三日天气新,长安水边多丽人”,更将其摇曳绮丽之风情烘至高处。自宋以后,理学盛行,礼教渐趋森严,三月三情人节风俗在中国文化中渐渐衰微。三月三里浪漫的情爱、美好的愿景,以及曲水流觞的雅趣,至今荡然无存。

上巳节的主要活动之一就是男女相会,即男女表达爱慕之情的“情人节”。《诗经·郑风·溱洧》有云:“溱与洧,浏其清矣。士与女,殷其盈矣。女曰:‘观乎?’士曰:‘既且。’且往观乎?洧之外,洵訏且乐。维士与女,伊其将谑,赠之以勺药。”

临水祓禊

上巳节沐浴的活动发生在三月三日,此时正处在季节更替,阳气缓缓上升而阴气没有完全消失的时候,人们容易患病。人们在祓禊时还会用香薰草药沐浴,认为用香草药沐浴可以祈求健康、祓除不祥。上巳节祓禊活动的存在满足了人类祈求子嗣、祈求人类身体健康的愿望。

男女聚会

上巳节外出祓禊游玩的活动为青年男女提供了见面的机会,男子和女子在水边相会,互赠花草传递感情。周代仲春之月男女相会的活动是得到认可的,特别是未婚的男女青年在这天必定是要参与到会男女活动中的。会男女的节庆活动随着儒家思想、理学的影响,发展到后来逐渐脱离了“阴阳相合”的目的,只留下踏青游玩、嬉戏。现在少数民族仍盛行三月三的男女对歌择偶活动,诸如黎族的三月三、苗族的爬坡、布依族的抛绣球等。

上巳节男女相会

上巳节男女相会

祭祀高禖

上巳节起初就是一种祭祀的节日,其中又以祭祀高禖为主要节庆内容。高禖(méi)被认为是掌管生育和生殖之神,皋通高,皋禖即高禖,又称郊禖,因祭祀于郊外发生而得名。禖又作媒,最初的高禖是具有孕育状的女性。古代的高禖祭祀就是男女相会进而合于野外而得子的活动,现在还有一些地方是通过祭祀的形式来祈求得子。比如南方少数民族与祭祀高禖习俗相似的拜花婆、花婆节,通过祭拜花婆来进行求偶、求育。

现存的高禖庙

现存的高禖庙

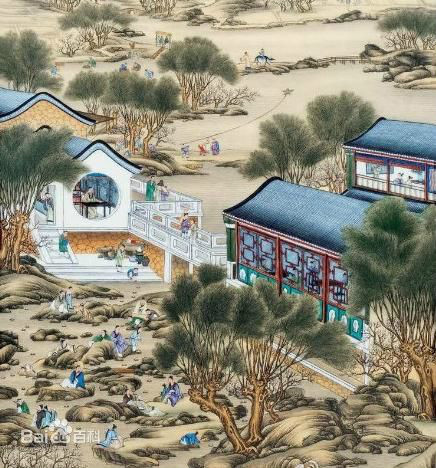

曲水流觞

上巳节发展到魏晋时期,逐渐由祭祀性向娱乐性方向转变。祓禊、祭祀高禖以及会男女作用逐渐减少,出现了曲水流觞、水滨宴饮等习俗活动。晋代以后,曲水流觞逐渐发展到民间,成为全民共享的民俗活动。后又由于以王羲之为主的文人士大夫在曲水流觞增加了饮酒作诗的内容,实际上将参与活动的群体缩小到士大夫文人阶层,普通百姓难以参与其中。上巳节的习俗活动逐渐出现了层级概念,祓禊、曲水流觞由民间活动上升为文人士大夫的雅化活动。作为民俗主流群体的下层大众难以参与到上巳节的雅化活动中,上层文人也很难将民俗活动传承下去,因而上巳节民俗活动的生存空间逐渐缩小。宋代以后就很少有人记载,清代此俗逐渐消失,在宫廷中还留有在流杯亭举行曲水流觞的活动。

曲水流觞图

曲水流觞图

踏青游春

相传,上巳节是女娲补天创造万物之日,也是五谷精灵小麦子的生日,因此这一天也有踏青祈福的习俗。人们在这一天会踏青登高,赏花赏景,祈求一年平安顺遂,吉祥如意。 唐代踏青游宴发展到最盛。皇室重视上巳节,在这天赐宴于曲江。全国百姓都出门踏青游玩携酒聚饮,慢慢变成娱乐性的习俗活动。此后的宋元明清时期踏青习俗一直在进行,明代《帝京景物略》中"三月清明日,男妇扫墓,是日簪柳,游高梁桥,曰踏青。"踏青的活动已经融入清明节,此后也一直在清明前后进行。现在南方少数民族的郊外游春、男女郊游、娱乐聚会与上巳节的踏青游宴是相似的,将节日的娱乐性发展到极致。上巳节的习俗活动发展到后来的踏青游宴,完全没有了祭祀性、巫术性的内容,取而代之的是礼仪性、娱乐性的活动。

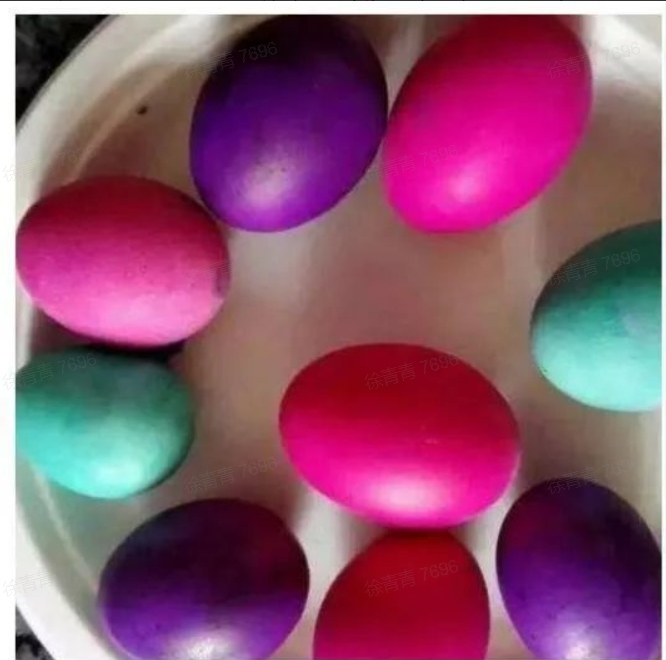

吃五彩蛋

上已节还有吃五彩蛋的习俗,人们在过节时先将鸡蛋、鸭蛋或者鹅蛋煮熟,染上各种各样的颜色,再将彩蛋和枣放到水中,让其顺流而下;人们在下游各守一处地方,蛋和枣漂到谁附近,谁就取食。古人将这种活动称为“曲水浮素卵”和“曲水浮绛枣”。古代中国,卵暗喻怀孕,枣谐音早,“浮素卵”和“浮绛枣”寄托着人们祈求婚姻美满、早生贵子的美好愿望。

五彩蛋

五彩蛋

吃两物

人们在三月三还会吃荠菜粥和蒿子粑。荠菜粥,三月三正值采食荠菜的时节。荠菜的谐音是“聚财”,人们根据民间传说,在三月初三这一天祭祖的时候吃荠菜粥,借助祖先的神灵和财气祈求财运。三月三吃蒿子粑的说法也流传已久,据传,人的魂魄容易被东游西荡的鬼迷惑,朴实憨厚的乡民们认为,必须吃这种带有野味的蒿子粑,才能把人的魂儿“粑”(粘)住,不被伤害。这样人才能健康,不生病。因此在三月三的时候,家家户户都会做蒿子粑,祈求身体健康。

荠菜粥

荠菜粥

蒿子粑

蒿子粑

民族习俗

上巳节作为中华民族的传统节日,形成了以祭祀求子、水边游乐、男女相聚、唱歌等为主的礼俗活动。虽然如今人们已鲜于过上巳节,但对于南方多个民族来说,“三月三”仍是本民族的传统佳节。

民族 | 别称 | 习俗活动 |

壮族 | 歌圩节、窝埠坡、窝坡 | 唱歌圩、游花炮、打扁担、打铜鼓、抛绣球、跳竹竿舞、踩高跷、碰彩蛋、吃五彩糯米饭 |

黎族 | 孚念孚 | 上山狩猎、祭祀祖先、打粉枪、射箭比赛、男女吟歌对唱、跳竹竿舞 |

侗族 | 花炮节 | 抢花炮、唱侗戏、舞狮、斗牛、斗马、对歌、踩堂 |

布依族 | 祭地蚕、地蚕会 | 祭社神、山神、扫墓、祭祖、浪哨 |

畲族 | 乌饭节 | 吃乌米饭、对歌、赶舞场、民间传统体育竞技 |

瑶族 | 干巴节 | 对歌、做五彩糯米饭、舂粑粑、跳铜鼓舞祈盼丰收 |

苗族 | 射花节、摔跤节 | 做五色饭、吹芦笙、唱情歌、射花、摔跤 |

仡佬族 | 仡佬节 | 跳芦笙舞、对歌、批蓖球蛋、荡秋千、祭祖、祭树 |

仫(mù)佬族 | 小儿节 | 买“三牲”礼品祭拜婆王,有新生儿要向“婆王”报丁,并分红蛋给各户同享欢乐 |

其他还有许多少数民族也过形形色色的“三月三”节。台湾的高山族的“三月三”是“夜渔祭”,通过系列祭祀祈望捕鱼年年丰收。朝鲜族则载三月三祭祀祖先,广东省连南等地瑶族也在这天“打道篆”,祈求祖先保佑当年五谷丰登。彝族三月三祭神节,三天禁做农活,用猪供山神。还有水族、仫佬、毛南等少数民族也有做五色糯米饭和糯米糍粑,喜庆三月三节日的习俗。此外,许多南方民族都有在三月初三“扎蛇眼”的习俗。民间认为蛇的生活习性是“三月三,蛇出山”,因此,许多地方再头年腊月打糍粑时,家家户户都打茶盘大的糍粑,浸泡缸中等到“三月三”时烤着吃,吃了以后,蛇就不会出来伤人,使村寨人一年中出入劳作,平安无事。

布依族三月三文化节

布依族三月三文化节

越南:准备各种颜色的糯米饭、艾叶做的绿色糍粑、熟鸡、煎鱼、烧猪肉、糯米饼、芋头饼、糖果、烧酒、果汁等,以及香、鞭炮、纸钱、纸衣服等祭祀用品扫墓祭祀。

日本:日本的三月三由中国的上巳节发展而来,称为女儿节,别称“雏祭节”或“桃花节“。有女孩子的家庭,这一天会摆上做工精湛造型华美的宫装人偶、桃花、菱饼等,以祝福女儿健康成长并获得幸福。江户时代,女儿节在农历三月三日举行,明治维新后改为阳历三月三日。在这天摆放人偶的习俗是受日本的”人偶“游戏和中国上巳节习俗影响。平安时代,在贵族子女间盛行一种“人偶”的游戏。最初仅仅是种玩具,与节日仪式毫无关系。受中国三月“上巳节”净身去污的习俗影响,演变成如今上巳节摆放人偶的习俗。到日本后,将身上的污秽转移到一种用纸制作的“人形”上,并放到河里冲走,寓意是驱邪去污。到了江户时代,“人偶”游戏与“上巳节”的习俗相结合,不再将人偶放进河中,而是装饰在家,便有了现在“女儿节”的雏形。

日本女儿节摆放的玩偶

日本女儿节摆放的玩偶

上巳节起源于简狄“吞卵生商”,而商人实际上与古代东夷民族的关系极为密切。从东夷民族发展而来的上巳节,承载着浓厚的东方民族特性。随着商王朝入主中原,其文化为华夏文化圈吸收融合,又经过历代与周边各民族文化的相互影响,逐渐形成了上巳节。而在历史长河中,中华民族历经无数次战争、迁徙、联姻、商贸往来,各民族文化相互交融。特别是魏晋至隋唐时期,随着汉人南渡及对东南地区开发的不断深入,中原文化沿南岭走廊传入瑶族、畲族、苗族等南方少数民族地区,上巳节逐渐融入各民族的生活,演变为今天各民族隆重而盛大的“三月三”。以上各民族的“三月三”节俗活动,既有婚恋乞子、祭祀祖先等共同的内涵与形式,又融入了各民族的特色。目前,黎族、壮族、报京、畲族、布依族“三月三”已被列入“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。

改革开放后,中国的各项民族政策得到进一步的贯彻执行,庆祝“三月三”节日活动更为隆重。20世纪90年代中期以后,“三月三”歌圩成为一项国家级非物质文化遗产,政府部门十分重视,各地文化部门纷纷在“三月三”组织“山歌比赛”“抛绣球”“抢花炮”等活动。在贵州省望谟县,从2009年起,每年都大力举办中国·望谟“三月三”布依族文化节,集中展示布依族的民族文化,已经成为当地民族文化品牌。2011年6月,贵州省望谟县布依族“三月三”被纳入国家级非物质文化遗产保护名录。2014年,“三月三”被列为广西的法定民族传统节日,“壮族三月三”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;同年,广西壮族自治区人民政府决定将“三月三”确定为广西传统节日并放假。经过多年发展,根据“政府主导、社会主办、群众主体、文化主流”的办节原则,广西对当地的壮族、汉族、苗族、瑶族、侗族等各民族“三月三”文化资源进行整合,在“三月三”进行祭扫祖坟、唱山歌、抢花炮、打铜鼓、抛绣球、打扁担等节日活动并进行展演,“三月三”成为多民族共同欢度的节日。

报京三月三

报京三月三

上巳节最初是祛邪求吉的节日,后演变成亲近自然、贴近自然的节日。随着时间流逝,虽然上巳节在节日性质和内容上发生了很多变化,不同民族、不同地区有着多彩纷呈的展现形式,但其节俗内容均寄托了人们企图通过祭拜神明来表达心中的美好愿望。

“三月三”从汉族最初的上巳节到现在各少数民族的各具特色的“三月三”,表现出明显的信仰性和娱乐性,这也是自古以来传统节日的两个典型特征。信仰性主要表现为对祖先的敬畏,对社神、山神的敬畏,对生命的渴望,对五谷丰登的祈盼,娱乐性则是融入了传统的寒食、清明节日的一些习俗,增加了与节气相关的休闲娱乐活动,各少数民族则更多地融入了本民族的特色,与本民族的历史、传说和地域特征相结合。祭祖、祭神、五色糯米饭、彩蛋、男女对歌等一系列节日习俗所反映出的各民族共同的信仰,是“三月三”这一节日存在的灵魂,也是自古以来各民族文化交流融合、趋同又不失多样的重要见证。

兰亭集序

王羲之的《兰亭集序》就是写的一次文人雅士从事禊的活动。“暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。”在三月初三这天,王羲之与好友谢安等四十余人,在兰亭举行修禊活动。《兰亭序》中说:“此地有崇山峻岭、茂林修竹,又有清流激湍映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”由此之后,曲水流觞饮酒赋诗,为后世文人所效仿。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》中记载,在湖南湖北地区,每到三月三日,“士民并出江渚池沼间,为流杯曲水之饮”。

兰亭集序

兰亭集序

论语记述

《论语》中“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,即是上巳风俗。《周礼·春官·女巫》:“女巫掌岁时祓除衅浴。”郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳,如水上之类;衅浴谓以香薰草药沐浴。”在楚辞中有生动的描写,祭神必斋戒,斋戒必沐浴,沐浴用兰汤,于是兰汤、兰草便与神灵有了联系。《后汉书·礼仪上》:“是月上巳,官民皆絜(洁)于东流水上,曰洗濯祓除去宿垢疢为大絜。” 《周礼》郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类”。另外,三月三上巳节与九月九重阳节相对应,正如汉刘歆《西京杂记》称:“三月上巳,九月重阳,使女游戏,就此祓禊登高。”一个在暮春,一个在暮秋,踏青和辞青也随之进入高潮。《宋书礼志二》引用《韩诗》说:“郑国之俗,三月上巳,之溱、洧两水之上,招魂续魄,秉兰草,拂不祥。”

相关诗词

有关上巳的诗句有据可查的有200余首,此处只列明几首。

作品名称 | 朝代 | 作者 | 诗句 |

鹧鸪天·上巳风光好放怀 | 宋 | 忆君犹未看花回。茂林映带谁家竹,曲水流传第几杯。摛锦绣,写玫瑰。长年富贵属多才。要知此日生男好,曾有周公祓禊来。 | |

蝶恋花.上巳召亲族 | 宋 | 李清照 | 永夜恹恹欢意少,空梦长安,认取长安道。为报今年春色好,花光月影宜相照。随意杯盘虽草草,酒美梅酸,恰称人怀抱。醉里插花花莫笑,可怜春似人将老。 |

上巳日徐司录林园宴集 | 唐 | 杜甫 | 鬓毛垂领白,花蕊亚枝红。欹倒衰年废,招寻令节同。薄衣临积水,吹面受和风。有喜留攀桂,无劳问转蓬。 |

和滑州李尚书上巳忆江南禊事 | 唐 | 白马津头春日迟,沙州归雁拂旌旗。柳营唯有军中戏,不似江南三月时。 | |

上巳有怀 | 明 | 江上琴书留滞久,水边车马祓除稀。 |

纪念伏羲氏

上巳节的来历可推到追念伏羲氏,伏羲和其妹女娲抟土造人,繁衍后代,豫东一带尊称伏羲为“人祖爷”,人们在淮阳(伏羲建都地)建起太昊陵古庙,由农历二月二到三月三为太昊陵庙会。善男信女,南船北马,都云集陵区,朝拜人祖。伏羲是古代传说中中华民族人文始祖,是中国古籍中记载的最早的王,是中国医药鼻祖之一。相传伏羲人首蛇身,与女娲兄妹相婚,生儿育女,根据天地万物的变化发明创造了占卜八卦,创造文字结束了“结绳记事”的历史。他又结绳为网,用来捕鸟打猎,并教会了人们渔猎的方法,发明了瑟,创作了曲子。后人为了纪念伏羲,每年上巳节的时候便都聚在一起举办活动。

纪念黄帝诞辰

相传三月三是黄帝的诞辰,中国自古有“二月二,龙抬头。三月三,生轩辕”的说法。传说,黄帝一生下来就显得异常的神灵,生下没多久便能说话,15岁便通晓世事。公元前2697年,20岁的黄帝继承了有熊国君的王位。在黄帝成为氏族首领之后,有熊氏的势力得到迅速发展,并形成一个独立的黄帝部落。黄帝部落在从姬水向东发展的过程中,继承了神农以来的农业生产经验,将原始农业发展到高度繁荣阶段,使本部落迅速发展壮大。拜祭轩辕黄帝,是中华民族的传统大典。最先见诸史料,当推春秋时期。唐代以后,渐成规制,被后人传承。

纪念真武大帝

农历三月三日是道教真武大帝的寿诞,真武大帝全称“北镇天真武玄天大帝”,又称玄天上帝、玄武、真武真君。生于上古轩辕之世,华历三月三日,是道教中主管军事与战争的正神。各地的道教宫观(如湖北武当山、江西龙虎山、安徽齐云山、四川青城山)在三月三日这一天都要举行盛大的法会,道教信徒们也会在这一天到宫观庙宇中烧香祈福,或在家里诵经祈祷。“真武山太上真武碑记”对真武大帝的来历和国内主要的真武道场以及真武“救军旅之祸”的“仁人之心”作了简明而艺术地阐释,阐释了人们在三月三纪念真武大帝的来由和意义。

庆祝蟠桃会

道教兴起后认为农历三月三为西王母蟠桃会之日,每年此日各路神仙都会赴瑶池献礼祝寿,著名的“麻姑献寿”由此产生。有一首北京竹枝词是这样描述蟠桃宫庙会盛况的,“三月初三春正长,蟠桃宫里看烧香。沿河一带风微起,十丈红尘匝地扬”。传说西王母原是中国西部一个原始部落的保护神,她有两个法宝,一是吃了可以长生不老的仙丹,二是吃了能延年益寿的仙桃——蟠桃,神话传说中的嫦娥就是偷吃了丈夫后羿弄来的西王母仙丹后飞上月宫的。此后,在一些志怪小说中,又把西王母说成是福寿之神。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。