-

春秋霸主 编辑

公元前770年,周平王东迁以后,周王室衰微,进入了春秋时代,周王朝的封建礼乐制度开始瓦解,出现了“礼坏乐崩”的动荡局面,王室、诸侯、卿大夫之间相互混战,一些强大的诸侯国为了争夺天下,开启了激烈的争霸战争,前后共有数位诸侯依次成为霸。

霸,政之名,即伯,音转为霸,又称州伯、方伯,即诸侯之长,其职名为会诸侯、朝天子,实为尊天子以令诸侯。

关于“春秋霸主”史上至少出现了8种说法, 但通常用的都是中学历史教科书主要介绍的两种最具代表性的:《史记索隐》为—齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王; 《荀子·王霸》为—齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践。

中文名:春秋霸主

产生时期:春秋时期

代表人物:齐桓公、宋襄公、楚庄王

成因:诸侯国为了争夺天下

作用:尊天子以令诸侯

产生方式:争霸战争

其一,泛华夏地区的诸侯国是否能参与霸主评选

楚国本身也是周王室的分封国,春秋时楚君熊通打败随国,让随国在周桓王面前说情,提升楚国爵位。周桓王不同意,熊通就自立为“楚武王”。楚国称王之后,理论上就与周王室的封国体系脱节,不再是服从周王室分封的合法诸侯国,但实际上仍是泛华夏诸侯国之一。所以作为后世史学家,对于楚国也并非排斥。

其二,需不需要获得周天子承认

所谓霸主,是在周天子的名义之下号令诸侯,即“尊天子以令诸侯”。周天子虽然大权旁落,但仍是华夏共主,是所有臣民的精神领袖,不可以公然对抗;否则就不是争霸,而是反整个中原政治体系。

在通常定义的霸主之中被周天子正式承认的有:齐桓公、晋文公、吴王夫差、越王勾践等。

齐桓晋文自然不必说,这二人属于正统的华夏文明。齐国先祖为姜子牙,建国初始地位就是侯爵地位。而晋国不但初始为侯爵诸侯国,还是姬姓诸侯国,地位自然也不必说。

齐桓公

齐桓公

管仲、鲍叔牙去世后,齐桓公重用了易牙、竖刁等小人,让他们掌握了国政。在位43年后,齐桓公于公元前643年病死。他的5个儿子因争位而忙于内战,尸体于死后67天才下葬。这时的齐国,社会矛盾不断激化,他创下的霸业也就衰落了。

晋文公

晋文公

由于楚国立国至此,从未有败战记录,甚至齐桓公也不敢与楚人开战,因此当时所有人都以为晋国必败无疑。

而晋文公为了回报昔日流亡时楚成王的接济之恩,坚持先退让三舍(约45公里)才接战。敌前退兵形同不战而逃,为此晋文公承受极大压力,甚至晋军内传出他梦到了被楚成王打倒在地、吸食脑髓,所以才吓得想放弃决战之传闻。但这场战役最后晋国赢了。晋国的山戎大军打破了楚国荆蛮大军的不败神话。

晋文公归途中大会诸侯于践上(今河南郑州北),天子遣人封其为“伯”(霸)。后来,晋文公又会诸侯于河阳(今河南孟县西),周襄王亦被召与会。晋文公因战胜楚国而称霸于诸侯。文公死后,晋国之霸业犹维持百年之久。

楚庄王

楚庄王

邲之战,军令统一的楚军大败政出私门的晋军,宣告着楚庄王霸业的功成名就,其雄才大略使楚国称霸于中原,号令诸侯,打破了晋军不可战胜的神话,并矢志不渝的维护着霸业的延续,时刻盯防着晋国的反扑。楚庄王的强势北进,客观上促使着先进的中原文化与个性独特的荆楚文化的水乳交融,也为先秦时代华夏文明的民族大融合做出了杰出的贡献。其丰功伟绩足以永载史册,千古传颂。

然而,楚庄王并未将楚国国策法律化,依旧采取人治而非法治,终为时代所局限,其处理后事上的疏忽导致人亡霸灭也就显得胜败有凭。而自楚庄王后期所推行的王族政体也对日后的楚国影响极为深远。此后百余年间,子重、子辛、子囊、子庚、子南、公子围、子皙、子瑕、子常、子西、子国等楚国王室成员先后充当令尹,虽亦一度抑制了卿族势力膨胀,却日渐腐败直至沦丧,成为楚国发展图强的最大毒瘤。

楚国又称荆、荆楚,是中国历史上春秋战国时代的一个诸侯国。楚国祖先族姓芈,熊氏。最早兴起于古荆州之地的楚部落,灭于秦国。辖地大致为湖南、湖北全部、重庆、河南、安徽、江苏、江西部分地方。楚庄王是春秋时期楚国的国君,芈(mǐ)姓,熊氏,名旅(一作侣),楚庄王,楚穆王商臣之子,公元前613 年~前591年在位。

楚国原是一个南方小国,经过文王、成王的发展之后,到穆王时已渐渐出现停滞状态 。 庄王即位时年龄尚不足20岁,国内矛盾重重,爆发了他两位师傅公子燮与子仪发动的叛乱 。叛乱虽被及时平息,但对他这个幼主来说,却是一次不小的考验和不利的开端。在复杂 的形势下,他采取了以静观动的对策,表现出沉湎于声色犬马、不问政事的状 况。

三年后,他对楚国的政局和各类人物有了一个基本的了解。他重用了伍举、苏从等忠直之臣,攻灭了前来进犯的庸国,使楚国的势力向西北扩展。他任用孙叔敖为令尹,虚心听 取孙叔敖对治理国家的意见。庄王在位期间,君臣上下和睦,一致对外。他带头执法,重视社会生产,发展经济,充实国力。他务实的统治使楚国社会安定,民风俭朴,人民生活得到了改善。

楚国要北进中原,争霸诸侯,首先就要拉拢与其相邻的郑国。楚国在北林打败晋国军队后,郑国开始听命于楚国,但仍然摇摆不定。为了争当霸主,楚晋之间进行了长时间的战争,最后楚军大获全胜,声威大震,国势日强,而晋国在中小国中威信下降,失去了支配他们的能力。不久,楚庄王灭掉了萧国,又连续三年攻伐宋国,迫使宋国向楚求和。楚庄王饮马黄河,问鼎中原,实现了自己称霸的愿望。中原各国诸侯对楚国言听计从,唯唯诺诺,有敢违背楚国旨意者,楚国兵锋所向,没有不迅速瓦解的。

楚庄王连年用兵,但他尽量做到不违农时,对百姓安抚体恤,从而得到了人民群众的支持, 这是他的高明之处。他对外战争也是采取威德并用的策略,并不只是着眼于某一块土地的得失,而更注重于以德取势,号令天下,这使他的霸业最终取得了成功。

宋襄公

宋襄公

公元前645年和643年,成就了齐国霸业的管仲、齐桓公相继病死。桓公死后,他的五个儿子为争夺君位发生内讧,易牙勾结宫中权势作乱,立公子无亏为君。齐国也因内乱而国力渐衰,彻底丧失了霸主地位。公元前642年,野心勃勃的宋襄公趁机联合曹、卫、邾等国出兵讨伐齐国,并扶持逃到宋国避难的公子昭当上了齐国国君(即齐孝公)。宋襄公此举受到了各诸侯国的称赞,宋国的地位也得到了提高。而一心想继承齐桓公的地位的宋襄公自恃 定齐有功,野心越来越大,妄图称霸中原。

公元前639年,宋襄公发起鹿上(宋地,今安徽阜阳南)之盟。对此,宋国的重臣公子目夷(宋襄公的庶兄)曾多次劝谏宋襄公说:“小国争盟,祸也。宋其亡乎!”(《左传·僖公二十一年》)但正做着霸主之梦的宋襄公并没有接受目夷的规劝,他再次邀请各国在宋国开会,商议会合各诸侯国订立盟约,想以此来抬高自己的声望。同年秋,宋襄公又约楚、陈、蔡、郑、许、曹等国之君会盟于盂(宋地,今河南睢县境)。赴约时,宋襄公不听目夷的劝告,执意不带兵马,而楚国却设伏兵于盂,抓获宋襄公。随后楚国起兵伐宋,但遭到了目夷所领导的宋国军民的顽强抵抗 宋襄公,楚军久围宋都数月而不能攻克。后经鲁僖公的调解,宋襄公才被楚国释放。

纵观宋襄公一生所为,他实乃一志大才疏之人。齐桓公死后,诸侯中以楚国最强,楚成王实际上已称霸中原。而宋国本是一弱国,国小力单,原本无力称霸,但宋襄公却自不量力,一意孤行,妄图与楚争霸。宋国在与楚国的政治较量中,始终处于下风,一败再败。而在决定其命运的泓水之战中,他又大讲仁义道德,死守古代“不鼓不成列”的决斗式战法,不肯乘敌“半渡”、“未阵”而击之,结果兵败身死,为天下人所耻笑,毛泽东评之为“蠢猪式的仁义”。宋襄公的争霸实际上是在为楚国确立其霸主地位搭桥铺路,“正所谓‘宋襄霸业’,实为楚成霸业。”旧史称宋襄公为“春秋五霸”之一实属名不副实,而最务实的《左传》中也并未以霸许他。

阖闾

阖闾

具有政治胆识的阖闾大力搜罗人才,采纳良策,听取民声。他任用了楚国亡臣伍子胥,听取其振兴吴国的建议。他修建城郭,设置守备,积聚粮食,充实兵库,为称霸诸侯作准备。 经过几年的努力,吴国不断发展壮大,百姓丰衣足食,乐于为国家而献身。为了给楚国点颜色看,他一举灭亡了楚的附庸徐国,楚国对此也无可奈何,眼睁睁地看着他在徐国称王。

具有了强大的经济实力,阖闾开始整军经武,把重点转向军事上的发展。他任用伍子胥帮他训练吴国的士卒,以适应与中原诸侯国作战的需要。又重用军事家孙武,提高战术素 养;加紧制作锋利的宝剑,以供战争之用。一切准备就绪,阖闾首先把矛头指向了强大的楚国。公元前506年,吴国联合唐、蔡两国,对楚国大举进攻,楚军瓦解败退,主帅令尹子常狼狈逃窜,吴军大获全胜,又经过几次战斗,进入了楚都城郢。楚昭王惊慌出逃,后在秦哀公的帮助下才重返国都。战胜楚国后,阖闾的锋芒转向了越国,开始了对越的攻战。公元前496年,在两军交战时,他不幸被越军射来的箭击中,受伤而死。

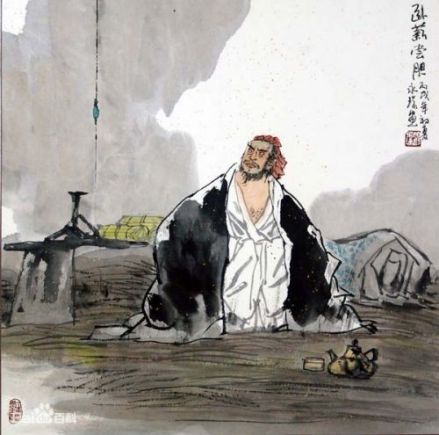

越王勾践又作“越王句践”。姒姓(一说芈姓),越氏(一说驺氏),名勾践,公元前496年~前465年在位,越王允常之子,是春秋时代的最后一位霸主,著名的政治家和军事家。

勾践

勾践

勾践抵达吴都,夫差有意羞辱他,要他住在阖闾坟前的一个小石屋里守坟喂马,有时骑马出门还故意要他牵马在国人面前走过。勾践忍辱负重,小心伺候夫差,做到百依百顺,胜过夫差手下的仆役。夫差生病,勾践前去问候,还掀开马桶盖观察夫差刚拉的大便,了解夫差的病情。时间过去3年,由于勾践尽心服侍,再加上吴太宰嚭不时接受越大夫种派人所送之礼而在夫差前为勾践说好话,使夫差认为勾践已真心臣服,决定放勾践夫妇和范蠡回国。

勾践回到越国后,卧薪尝胆,励精图治。周敬王四十二年(前478年),吴国多年灾荒又遇大旱,仓廪空虚,百姓饥饿,多就食于东海之滨,勾践乘隙攻吴。越军以两翼佯动、中央突破、连续进攻的战法,大败吴军于笠泽(今苏州南)。夫差见大势已去,就自杀而死。勾践率得胜之师,北渡淮河,与齐、晋等国会于徐州(今山东滕县)。周元王派使臣送来祭肉,封勾践为“侯伯”。自此,越军横行江淮一带,诸侯尽来朝贺,勾践的霸业完成。

当勾践刚刚灭吴称霸时,其手下最大之功臣范蠡被封为上将军,然范蠡深知“大名之下难以久居”,“久受尊名不祥”,故功成立即隐退,“自与其私徒属乘舟浮海以行,终不反”。传其改名陶朱公,后以经商而致富。范蠡曾遣人致书大夫种,谓“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王为人长颈鸟喙,可与共患难,不可与共乐,子何不去?”大夫种未能听从,不久果被勾践赐剑自杀。

秦国僻处西陲,原是居住在秦亭(今甘肃张家川)周围的一个嬴姓部落,周初为附庸小国,春秋初年因秦襄公助平王东迁才被封为诸侯,并承周平王赐给岐山以西之地,后定都于雍(今陕西凤翔南)。国小民弱,在群雄并起的春秋时代,与其他强国相比,显得很不起眼。到了秦穆公时,国势才逐渐强大起来。

自秦襄公正式立国后,经文、宪、武、德、宣诸公,秦的疆土不断东移,到穆公继位时,已占有大半个关中。秦穆公继位当年(前659年),就亲自带兵讨伐茅津(今山西芮城东)的戎人,开始了扩张疆土的事业。

秦穆公

秦穆公

秦国要发展,首当其冲的是其东邻晋国。晋献公晚年,发生骊姬之乱,世子申生自杀,公子重耳和夷吾出逃。穆公九年(前651年)晋献公死,骊姬子奚齐继位,旋即被其臣里克杀死。秦穆公派百里奚带兵送夷吾回国继位,为晋惠公。夷吾事先答应将河西八城割给秦作为谢礼,但继位后却毁约。晋臣丕豹逃到秦国,受到穆公重用。十二年(前648年)晋国旱灾,秦穆公运了大量粟米给晋。十四年(前646年),秦

国发生饥荒,晋国不仅不给秦国粮食救灾,反而乘机出兵,於次年攻秦。双方在韩原大战,秦军最终生俘晋惠公。在周襄王和穆姬的请求下,秦穆公与晋惠公结盟后,将其放回。晋惠公送太子圉到秦国为质子,并将黄河以西的地方献给秦国,秦的东部疆界扩至龙门。二十三年(前637年),晋惠公死,公子圉逃回国继位,为晋怀公,继续迫害逃亡的公子重耳。秦穆公于是将重耳从楚国迎来,以极为隆重的礼节接待,将女儿文嬴及四位宗女嫁其为妻,然后於次年送重耳回国为君,是为晋文公。晋文公杀死子圉,在秦的参与下,尊王攘夷,败楚城濮,成为霸主。三十年(前630年),秦又出兵帮助晋文公围郑。郑老臣烛之武夜里从围城中用绳子吊着逃出,见秦穆公说:“郑国灭亡,於秦不利。晋国的力量增强,相当于秦国的势力减弱,况且晋人这次开拓了东边的领土,下次就会向西边的秦国用兵。大君何必损害自己国家的利益,共同帮助晋国呢?”秦穆公於是与郑结盟,留杞子、逢孙、杨孙戍守,罢兵而还。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。