-

新艳秋 编辑

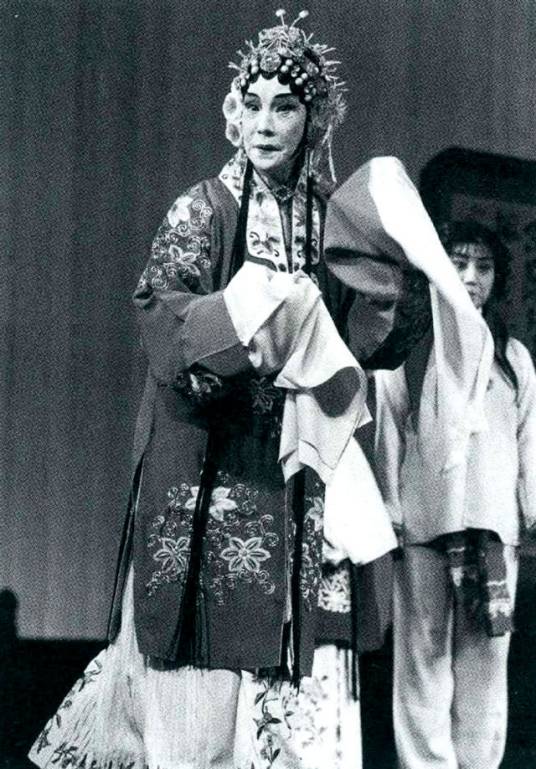

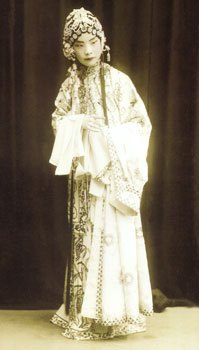

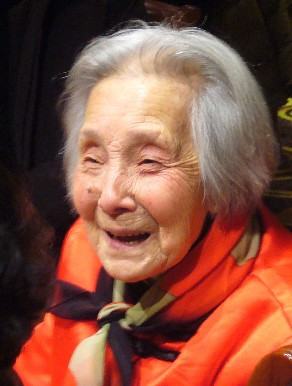

新艳秋(1910年—2008年9月2日),著名京剧表演艺术家,著名京剧旦角 ,著名京剧演员,原名王玉华,京剧旦角,著名程派传人。民国时被推为“四大坤旦”之一、“坤伶主席”。 早年学习梆子,后改学京剧,先后拜荣蝶仙、梅兰芳、王瑶卿为师。因酷爱程戏而专攻程派,属程砚秋私淑弟子。一生命运坎坷,由于政治原因曾两次入狱。1949年后,新艳秋先后在江苏省京剧团、江苏省戏曲学校从事演出和教学。八九十年代以古稀高龄登台演出,轰动海内外梨园界。

本名:王玉华

民族:满族

国籍:中国

出生地:北京

出生日期:1910年

逝世日期:2008年9月2日

代表作品:《六月雪》、《碧玉簪》、《赚文娟》、《青霜剑》、《鸳鸯冢》

主要成就:著名京剧表演艺术家著名京剧旦角四大坤旦之一

别名:新艳秋

艺名由来

新艳秋

新艳秋

艺术经历

新艳秋俞振飞《红拂传》

新艳秋俞振飞《红拂传》

新艳秋《天河配》

新艳秋《天河配》

新艳秋的演唱讲究声、字、情的统一,突出表现了程派若断若续、低回婉转的演唱风格,她的立音松弛、有力,胸腔、脑后音共鸣及好,同时结合了自己的清新雅丽的嗓音来演绎程派唱腔,她的表演身段大气、脱俗,舞蹈身段象风摆荷叶那样飘曳和隽永,讲究“三节六合”,舞台上的形象宛若一个扇面的古代绢人具有古典女性风韵。舞台上无一丝喧闹,文静中透着灵秀和端庄。她在演唱方面以循规蹈矩、逼真见长,而且由于年龄和下功夫苦学的年代决定了她唱法的体现。虽然不少戏中主要唱段程砚秋在不同时代有些改变,但在新艳秋唱来还是充满着程派多年前韵味,这倒使得她凸现了自己独特的一面。

从她所灌唱片《红拂传》的西皮二六就说明了这一特点。红拂在李靖前边唱边舞的云帚舞,描写红拂对花天酒地、醉生梦死的生活深恶痛绝,身为歌女没有办法只好奉命应付,内心却不甘心寄人篱下。新艳秋以程派特有的歌喉表达了这种痛苦,强装笑脸的矛盾心情,唱得婉约、哀怨、凄楚。“见春光三月里百花开遍,撩人春色是今年(后录音改成宜人)”清脆,高昂略带深沉,触景生情地表现了红拂看到百花开放的春天是如此美丽,可是内心却及其痛苦,不得不强作欢笑给客人们表演歌舞,“年”字出口前加了个休止符,这小小的停顿,恰当的表现了红拂这种矛盾心情;“随风若柳垂金线,灵和殿里学三眠”,“三眠”两个字唱的妙极了,“三”字拖了一板然后唱“眠”,准确表达了红拂在杨素府中深宫索闭,久居生厌的情绪;“红襟紫领衔泥燕,飞来飞去把花穿;纷飞慢地桃花片,一双双蝴蝶舞街前”这几句是写景抒情,“紫”、“满”、“蝴”字同样演唱的时候出口即逝,增加了休止符,然后再接着唱,很好的突出了她的程派若隐若现的演唱风格,红拂的音乐形象显得很生动;最后的“半空中又只见游丝百转,(散板)混不觉迤逗坠花钿”一句的“游丝百转”开始叫散,新艳秋演唱的象游丝一样,藕断丝连,声断意不断,显示出很好的气息控制能力,另外与其兄王子祥的伴奏的配合也达到了水井交融的境界。这段二六红拂手持云帚,载歌载舞,很吃功夫,舞蹈动作的手、眼、身、步法必须达到与唱腔丝丝入扣的程度。遗憾的是,限于当时历史条件,没有留下影像资料,我们后人无法看到载歌载舞的场面,但通过老唱片和录音依然能够领略到新艳秋的韵味醇厚的程派演唱风格。和赵荣琛、王吟秋同剧录音比较区别是很明显的,他们与程砚秋差异较大,而新艳秋则有亦步亦趋、中规中矩、不脱窠臼的特点,尤其是二黄慢板,发音吐字的力度、方式,行腔过程中偷换气的关口、轻重把握的时机,以及与伴奏的严丝合缝配合,都体现了一代名伶严守师规、力求真实再现的风范。可以说要想找到程砚秋大师早年的影子,聆听他盛年演唱,听听新艳秋录音就可体会到。

新艳秋

新艳秋

《娄妃》一名《王瑶卿》,根据清代蒋士铨所编写《一片石》杂剧改编,是新艳秋独有剧目,创排于二十世纪三十年代。写明武宗时,居南昌的宗室朱宸濠袭封宁王,他修建离宫,招军屯粮,蓄意谋反。其妃娄谅女泣血进谏,宸濠不听。后宸濠又夺九江,攻安庆,娄妃再劝,宸濠仍不听。江西巡抚王守仁率军平叛,宸濠于蕃阳湖被擒。娄妃投湖而死。天帝悯之,封其为水部正神,与宸濠托梦示警。此剧中有许多赏心悦目的场景处理:梳妆自叹、清泉沐浴、封神托兆等场次歌舞并重。从剧情来看与程先生1931年的《亡蜀鉴》有一定的相似之处,都有劝鉴愤而自杀的情节,不同的是后面采用了浪漫主义手法以托梦结束全剧。程派“托梦”《梅妃》(1925年)里很显然是借鉴了它的表现手法。这说明新艳秋新戏还是程派的风格,在她内心深处潜移默化受到了程砚秋的影响。

新艳秋 娄妃

新艳秋 娄妃

新艳秋 贺后骂殿

新艳秋 贺后骂殿

出于家境苦寒,由钱则诚借钱送礼,在开明戏院借台唱开锣戏,起名“玉兰芳”。贴出的海报每天都是程派戏,或全出,或片断,居然满有韵味,程腔十足。这个消息传到了一位大行家的耳朵里,这位行家就是大名熠熠的齐如山,他与梅兰芳、程砚秋两家都有深交,他亲自去开明看了新艳秋的程派《贺后骂殿》,大为惊奇,认为是可造之材。

齐特邀新艳秋到他家里,对她说:"我介绍你拜程砚秋为师,实授实学,你的前程是远大的。"并建议她改名新艳秋。齐如山应该说是新艳秋的"伯乐",她听了齐的话自然是喜不自胜。她从小迷的是程派,现在程派的创始人将有可能做她老师了。岂料好事多磨,齐如山的倡议,没有得到程砚秋的同意,这真的成了新艳秋的一场大梦!原来程砚秋其时还很年轻,外面早有他收女徒弟的流言蜚语,他怕人言可畏,又怕当时报界手握刀笔的人,所以他已发誓不收女徒。齐如山也改变不了他的誓言,拜师之事只好作罢。

拜师程砚秋不成后,齐如山先生又把新艳秋引见给梅兰芳大师。当时梅兰芳的名声已经很响亮了,新艳秋三次登门,用真诚打动了梅兰芳,梅兰芳感动之余,热情地接待了这个年轻人,新艳秋终于成了梅大师第一位女弟子。梅非常欣赏这位有心胸和奋发有为的女青年,他手把手地教了她不少梅派戏,包括《霸王别姬》。

但是新艳秋痴迷的仍是程派。程砚秋既然不肯收她,不能得到直接的传授,她就一方面自己苦练,一方面绕着弯向程先生的师友们求教。同时还向程先生的老师王瑶卿老夫子问艺,并且正式拜了师。程派艺术的形成,王老先生很花费了一番心血,对程派的戏、腔、表演,王老先生很精通。他见新艳秋苦心学程,就热情指点。新艳秋从王先生那里陆续学了全本《缇索救父》《贺后骂殿》《玉堂春》《六月雪》《碧玉簪》《青霜剑》《鸳鸯冢》《貂蝉》《红拂传》等。这些戏,有的是新学,有的是原来会的,又重新回炉。

新艳秋 碧玉簪

新艳秋 碧玉簪

有心计的她不仅红了,还和程砚秋叫板又较劲。一是忽出奇兵,策动了“鸣和社倒戈”事件。简单说,就是用重金把程砚秋“鸣和社”戏班里的小生演员买通,连人带程派剧本都弄了过来。要知道戏曲舞台必须有生旦相配,故程砚秋怒不可遏。二是趁1932年程砚秋赴欧考察之际,她大唱特唱。三是把与程砚秋同台合作的人,拉到自己的班社中,陪着她唱。效果当然是立竿见影的,一下子就红得发紫。

1933年程砚秋回国时,新艳秋因与时南京政府高官曾仲鸣交好,已由北京移师上海,两人总算脱离“接触”。程砚秋重整旗鼓组成名为秋声社的新剧团,恢复自己的演艺事业。但冤家总会再聚首,程砚秋在南京演出时候,曾仲鸣为了自己方便,怂恿新艳秋移帜秦淮河畔,去跟程砚秋打对台。新艳秋将在南京大戏院登台消息一见报,程砚秋的声光顿时灭了一大截。及至登了台,程砚秋贴文姬归汉,她也文姬归汉;程砚秋贴红拂,她也红拂,如影随形。

如此种种使得程砚秋大为恼火,所以在王瑶卿先生家中,程先生和新艳秋有过几次见面机会,但是从来没有和她说过话。对此,新艳秋也一直愧疚在心。

1954年,新艳秋和程先生相遇上海,没想到程先生尽弃前嫌,并约她次日到自己下榻的国际饭店,说要教她中期名作,将程派艺术传给她。新艳秋激动得热泪盈眶,可因有演出任务她需次日离开上海。而此命运安排却是诀别。四年后程先生英年早逝,新艳秋再无重见机缘,失去了这最后而又难得的学习机会,抱憾终身。许多私淑程派的坤伶,即使不能如愿拜师,却也不同程度地得过程先生的当面指教,而新艳秋却始终没能,想想真得令人心酸。

1983年程先生逝世25周年的那场纪念演出,73岁高龄新艳秋专程从南京赶来,和其他二代程派弟子合演《锁麟囊》,并单独上演一场大轴戏。这一次有了和程门传人一道登台的机会,同享表达对先生怀念的权利,并得以拜见程夫人。所有人都理解,就是为了证明自己也是程派传人,为谢程家之恩吧!当年学程第一人,欲立程门却不得遂愿。程夫人一句“你就是我们程门弟子”,新艳秋由此潸然泪下。古稀高龄的新艳秋毕恭毕敬地向程夫人执弟子礼,闻者无不感慨万千。多少年来如影随行,一丝不苟地复制程先生舞台上的一颦、一笑、一字、一腔,如今才有了名分。

新艳秋(左二)、钟荣(左四)

新艳秋(左二)、钟荣(左四)

那时程砚秋先生常在北京华乐园演唱《红拂传》《金锁记》《青霜剑》等。罗瘿公先生为他编写的名剧已陆续演出,程派的独特风格已开始形成。程先生当时不过二十出头,人还瘦,扮相、做功、唱腔,无一不美;无论老戏、新戏都演得深刻动人,而且每次演出都有变化,艺术上正在突飞猛进地发展。程派艺术有如一块巨大的磁石,紧紧地吸住了我这个河北梆子演员,暗暗立志:我要学程派,不唱梆子唱京剧。好在那时“梆子皮黄两下锅”的余风仍在,我也是两门抱,会唱点京剧。

那时可不象现在学戏这么容易,现在的老师唯恐学生不学,恨不得把自己所有一古脑儿掏给学生。我学程派完全靠“偷”。程砚秋先生每有演出,我和我哥哥必去“偷”戏。我们躲在华乐园楼上的角落里,哥哥专记胡琴、唱腔的工尺谱,我强学全出戏的唱、念、身段。戏散人静后,我和哥哥步行回家,一路上研究刚才看戏所得,说着说着我们两人在路上就比画起来,哥哥哼着胡琴伴奏,我就边唱边舞,走起身段来。回到家里,多困也不敢睡觉,接着练,没有镜子就在月亮下走身段,看自己的影子,找毛病,非把当天所学的弄出个结果,熟记在心里不行。有时一弄就弄到天亮。

新艳秋授艺张火丁

新艳秋授艺张火丁

可是我对程派艺术仍是迷恋极深,爱不释手,他的表演艺术太美了。旧社会拜师不易,程先生既然不肯收我,不能得到直接的传授,那我就一方面自己苦练,一方面绕着弯向程先生的师友们求教。程腔非常讲究字,字头、字腹、字尾交待非常清楚。另一是表演精美,演谁是谁。程先生的身段,台步非常美,他不是按着老派青衣捂着肚子较为呆板地唱,他的出场,台步,好像荷花摇摆,幽雅大方。表演上极富内心感情。像《青霜剑》中《洞房》一场,申雪贞对仇人方世一,内心仇恨到了极点,伺机刺杀,但这种内心活动既不能让方世一察觉,又要交待给观众。程先生面对方世一时,脸上含笑,温柔腼腆;转过头来,满面仇恨,目光喷火。这种“两面脸”的表演非常动人。至于程派水袖,优美丰富,极有内心感情,更为世著称了。

我就从学腔、学表演入手,仔细体会程派艺术的精髓。我的嗓子不错,按程腔唱、旋律、板眼全对,就是“味儿”差。为什么我唱不出程派的“味儿”?就苦心琢磨。我除了去剧场“偷”外,还把当时程先生所有的唱片,搜集起来.,一遍又一遍地听,慢慢地体会出,程腔是气托腔、气托音、音带气的唱法,发声完全靠的是丹田气。他的立音,“啊”音与一般人不同,他有自己独特的发声方法和位置,也就是脑后音。脑后音又怎么发声,位置在哪儿?我不清楚,也没人指点,只对着唱片一遍一遍地听,跟着低声哼唱,一点一点唱。唱不对,找错了,再重听重来。唱片不知被我磨坏了多少张,试找了不知多少遍,程派的以气托音和脑后音发声方法,终于让我逐渐摸索到了。发声方法和位置找对了。哪个字音比较好办,唱出来就有味儿有深度了,再在技巧、感情上找,就能逐步掌握把音提上来再发出去、发出去再收回、圆柔一体的程腔唱法。

新艳秋

新艳秋

同时我还向程先生的老师王瑶卿老夫子问艺,并且正式拜了师。程派艺术的形成,王老先生很花费了一番心血,对程派的戏、腔、表演,王老先生很精通。他见我苦心学程,就热情指点,给我说戏,纠正我的毛病,把我偷学到的程派戏,一出一出地加工。程先生早年的艺术伙伴郭仲衡、侯喜瑞、赵桐珊和琴师胡铁芬,也给了我不少帮助。这种绕着弯的学习,使我获益非浅。

我决心继承程派艺术,就改名为新艳秋(程先生原名程艳秋),打出了程派的旗号,那时大约1930年前后,程先生的学生陈丽芳当时还没唱戏。我这个艺名,对程先生可是不大尊重。记得一次春节,我去给梅先生拜年,梅先生开玩笑说:“新老板来了,怎么旧老板还没来?”

新艳秋

新艳秋

程先生知道我在学他。1933年他回国后,一次悄悄来看我的《红拂传》。消息传到后台,我十分紧张。郭仲衡、侯喜瑞先生,都劝我别害怕,大胆唱。那天台上没出错。到“进酒”一场,郭仲衡先生在台上对我悄悄一呶嘴,告诉我台下坐在前排池座边上戴墨镜的就是程先生。事后,听说程先生认为我唱得不错,笑眯眯的,我这才放了心。我唱“红”了,却伤害了程先生,因为我挖了程先生班社的班底,给程先生制造了困难,他回国后,不得不另起炉灶,重组“鸣和社”。这是我对不起程先生。所以1949年前,在王瑶卿先生家中,我和程先生有过几次见面机会,但是从来没说过话,为此我一直感到内疚。

新艳秋

新艳秋

现在我已经71岁了。1956年后我因中气不足,只好终止了舞台演出,从此专门从事教学工作。我虽然不是程砚秋先生的及门弟子,但五十多年来我一直从事程派艺术,也可以说是程砚秋老师的一个旁听的学生。我要把从程砚秋老师那里学到的东西,全部传给下一代,为程派艺术的继承发展,尽我自己的力量。

与雪艳琴、章遏云、杜丽云合称“四大坤旦”、”坤伶主席“ ——19世纪三十年代社会称誉

程派的弟子各有各的优点,但是,他们加起来也不如一个没有拜师的新艳秋。 ——程砚秋夫人果素瑛

“程派艺术桂冠上的明珠”——梨园届称誉

我看新老的戏,每次都能达到醉心的境界,一举手一投足,一腔一韵,都有很强烈的艺术底蕴和张力。最难得是,她身上具有大艺术家才有的一股“静气”,虽然身材瘦小,声音细婉,但却观之不由人不屏气凝神、如赏美玉。 ——票友裘迷

那举手投足,那一凝目,那娇嗔,那期盼,无不渗透着一种深厚的文化底蕴,给人一种美的享受,那凄凉之美,那矜持之美,那幽思之美,是在其他演员身上很难见到的。 ——网友

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。