-

太平鼓 编辑

太平鼓也叫“单鼓”、“羊皮鼓”。曲艺曲种。流行北方各地。汉族民间舞蹈形式之一。表演者均为男性。演员手执用铁条做成的直径约尺许、鼓面蒙以驴皮的圆形单鼓,以竹制鼓键击鼓,载歌载舞。有对唱和群唱等形式。唱词有“内路鼓”和“外路鼓”之分:前者为必唱之词,后者有可增减的辅助唱词,内容多为民间传说和神话故事。在旧社会,有时被用于祭祀、跳神等迷信活动。解放后,经过革新,用以表现人民欢快喜悦的情绪。

中文名:太平鼓

外文名:Taipinggu

别名:单鼓

主要流行:北方各地

形状:形同蒲扇,用铁为框,蒙以兽皮

太平鼓

太平鼓

《太平鼓》主要流行于北方各地,明清盛行。安徽淮北地区叫“端贡鼓”、“喜鼓子、;甘肃、宁夏、陕西地区叫“羊皮鼓”,带有巫舞性质。北京名“迎年鼓”,生到旧历10月以后,城内各街巷,儿童三五成群,互击太平鼓,咚咚鼓声,随处可闻。

“太平鼓”的舞姿健康朴实,乡土气息浓郁,演出形式活泼多样,乡土气息浓郁,演出形式活泼多样,人数不限。击鼓节奏复杂多变,鼓点短促清晰,骤如“爆豆”,随着律动,舞者腰间的响铃、鼓鞭上的铁环,铿锵作响,清脆悦耳。打的方法有正面打,反面打,打鼓边,敲手柄,手敲鼓,左右摇铁环,上下颠铁环等等。鼓在舞者手上,或旋转,或抛起,有时两手各耍一鼓,花样繁多,变化无穷。解放后,流传各地的《太平鼓》,除掉封建迷信的灰尘后,它那健康优美的艺术光彩更为绚丽。

太平鼓

太平鼓

太平鼓自明代起在北京流传,清初,京城内外太平鼓极为盛行。清末,太平鼓传入门头沟地区。历史上门头沟很多村落家家户户、男女老少几乎都会击打太平鼓,清代宫廷中旧历除夕也要击打太平鼓,取其“太平”之意,所以北京也称太平鼓为“迎年鼓”。太平鼓在每年的腊月和正月最为活跃,在当地的岁时民俗活动中很吸引人,百姓们击打太平鼓更是对太平盛世国泰民安的期盼。打太平鼓不仅可以烘托节日气氛,在某种程度上也可以折射出北京地区的节庆习俗。

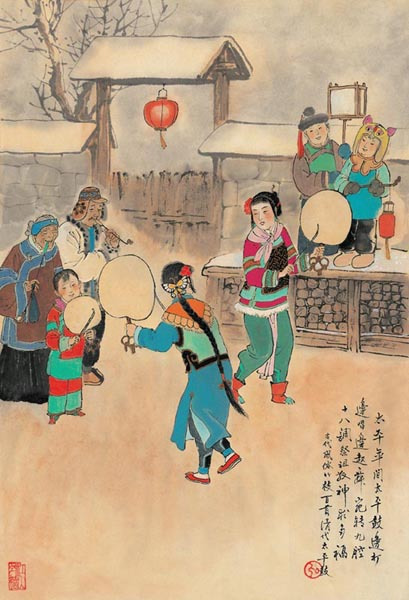

太平年间太平鼓,边打边唱边起舞。宛转九腔十八调,祭祖敬神求多福。太平鼓起源有两种说法:一是传统很早即有,宋代称打断,明代称太平鼓。鼓呈桃形,蒙以羊皮;或呈圆形,鼓边缀以绒球,铁柄下打成环中套环之形。

太平鼓外形与团扇相似,多配合舞蹈动作敲击。宋代谓之“打断”,明代民间称为“太平鼓”,称为“猎鼓”。用于祭祀、祈福的歌舞表演,以后用于民间欢庆新春佳节娱乐活动。旧历除夕、灯节时人们都击太平鼓并演唱、舞蹈,成为一种叫做“太平鼓”的歌舞形式,以求“太平”之意。

太平鼓

太平鼓

传统的太平鼓舞蹈规模不大。民国年间,玩鼓的多数是妇女,她们很少走街串巷,只在自家的庭院和街巷里结伴玩耍,日伪时期,人民处在铁蹄之下,太平鼓更是销声匿迹。一九四九年新中国成立,为庆祝解放,太平鼓艺人走出庭院,走出街巷,来到公路上,加入了游行的队伍,太平鼓从此才变得壮观起来,据说当时的门头沟从圈门一直到东店,太平鼓的队伍排满了十三里长街。

太平鼓

太平鼓

传统民间流传的太平鼓(图),大小不一,鼓面呈桃形和扁圆形或团扇形,鼓面宽20厘米至32 厘米、鼓框高1厘米至1.5厘米、鼓柄长10厘米至15厘米,柄端缀是以铁环或小铜钹。鼓面蒙是以羊皮或多层高丽纸。鼓框缀是以彩球为饰。鼓鞭长34厘米。鼓柄和鼓鞭下端均系以红缨穗或者红绸巾。

太平鼓鼓框均为铁制。虽鼓形不同,但鼓面都蒙以驴皮是马皮或羊皮,皮面光素或者绘有花纹图案,鼓柄下端都缀有大铁环,环中还串小铁环,其环形和数量各不相同。

演奏时,左手持柄举鼓、上下左右摇动、右手执鼓鞭敲击鼓面,可击鼓心和鼓边、鼓框或鼓背。击法有打和抽、叩、按、抖等,并同时振动铁环或者小铜钹作响。太平鼓多用舞蹈伴奏,常配合舞蹈动作敲击、边敲边舞。表演形式有单人和双人和集体等多种,常在农历正月新春或元宵佳节喜庆活动中表演,是群众性的文娱活动。太平鼓既是乐器也是舞具。咚咚的鼓声和飘舞的红缨,更增添节日气氛。

北京中国艺术研究院音乐研究所中国乐器博物馆收藏太平鼓多面其中一面鼓框呈团扇形,用直径为0.6 厘米铁条弯曲而成,面径为40厘米,蒙以羊皮,下接铁制鼓柄,柄长为10厘米,外缠藤皮,柄下大铁环直径为16厘米,内串直径3厘米小铁环有18枚。鼓鞭长为44厘米。鼓框边缀有五枚彩色绒球为饰。此鼓已被载入到《中国乐器图鉴》大型画册中。另一面太平鼓较大、鼓框椭圆形,长径有76厘米、短径70厘米、鼓框高有0.5厘米,羊皮蒙面、皮面彩绘八仙人物图像。鼓框下接木柄,柄长为15.5厘米,柄下大铁环直径15厘米,内串直径为5.5厘米小铁环13枚。鼓鞭长为50厘米。

作为这一舞蹈品种的标志性舞具——太平鼓有着别具一格的伴奏形式,伴奏乐器有:板胡、二胡、鼓、锣、号等乐器,同时还有伴唱的歌词,伴唱的歌曲有“四季歌”、“十二月歌”等曲目;表演套路上有斗鸡、串花琵琶、大圆鼓等,绕八字、园鼓、两头忙、扎花篱笆,卧娃娃等几十套动作、十分风趣,滑稽幽默;太平鼓表演可边打边舞,也可间打间舞,舞离不开鼓点,鼓点又随舞而变化,达到鼓和舞的和谐统一,形成清脆多变的影响效果。

表演者成双成对,一面击鼓抖环,一面腾挪跳跃。小伙子跳起来,舒展挺拔,鼓点打得上下翻飞,真是“人随鼓,鼓缠人”。姑娘家的舞姿柔韧,轻巧,可以形容她们“扭起身驱似柳弯,扇鼓舞动肩带颤”。很有点俏劲。门头沟区的太平鼓有舞蹈,有歌唱,一般是打一遍鼓,唱一遍词,民间艺人称之为“唱绳”。他们唱花、唱草、唱古代圣贤、也有唱衣食住行,岁时风俗的。太平鼓的鼓点比较丰富、有《大扇鼓》、《小扇鼓》、《追鼓》、《圆鼓》等。

太平鼓集竞技性、趣味性和即兴表演于一体,具有强烈的地域文化象征,是典型的北京地区传统民间舞,京西太平鼓独特在它边打边舞、鼓舞结合的特点。跳时,人们结合舞步,使劲扭动腰部,一边以正面击、反面击、敲鼓心、打鼓沿的鼓法不断击鼓。每村都有不一样的打法,套路全是村民自己编排。

京西太平鼓

京西太平鼓

京西太平鼓

太平鼓

太平鼓

太平鼓是北京市门头沟区老百姓自娱自乐、集体传承、集体发展的民间舞蹈,自明代起在北京流传,入清后,京城内外太平鼓极为盛行。

太平鼓,从制作工艺到与舞蹈动作的有机结合,已经超脱了作为乐器音响载体的单纯功能,而成为这一地区具有强烈地域文化象征的器物,是当地老百姓文化认同的标志。京西太平鼓是本地区具有强烈地域文化象征的器物。

兰州太平鼓

清代以来,太平鼓曾在东北、华北广大地区流传。

太平鼓

太平鼓

演奏时,左手持鼓柄,右手执一藤条鼓鞭敲击鼓面、鼓心或鼓边,并同时震动铁环或铜钹作响。鼓柄端和藤条上均缚有红缨穗。太平鼓多配合舞蹈动作敲击,边敲边舞。表演形式有单人打、双人打和集体打等多种。太平鼓既是乐器,也是一种道具。

太平鼓

太平鼓

太平鼓的鼓框均为铁制。虽鼓形不同,但鼓面都蒙以驴皮、马皮或羊皮,皮面光素或绘有花纹图案,鼓柄下端都缀有大铁环,环中还串有小铁环,其环形和数量各不相同。

演奏方法演奏时,左手持柄举鼓,上下左右摇动,右手执鼓鞭敲击鼓面,可击鼓心、鼓边、鼓框或鼓背。击法有打、抽、叩、按、抖等,并同时振动铁环或小铜钹作响。太平鼓多用于舞蹈伴奏,常配合舞蹈动作敲击,边敲边舞。表演形式有单人、双人和集体等多种,常在农历正月新春或元宵佳节的喜庆活动中表演,是群众性的文娱活动。太平鼓既是乐器,也是舞具。咚咚的鼓声、飘舞的红缨,更增添节日气氛。

兰州太平鼓

兰州太平鼓

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。