-

梁祝 编辑

《梁祝》是何占豪、陈钢以越剧《梁山伯与祝英台》为基础创作的小提琴协奏曲,定稿于1959年5月4日,于1959年5月27日在上海兰心大戏院首演,由俞丽拿担任小提琴独奏,樊承武执棒管弦乐队协奏。1989年,何占豪、陈钢凭借该曲获得第1届中国金唱片奖“特别创作奖”,上海交响乐团、俞丽拿则分别获得“团体奖”“器乐演奏者奖”。

中文名:梁祝

外文名:The Butterfly Lovers Violin Concerto

音乐风格:小提琴协奏曲

创作时间:1959年5月4日(定稿时间)

谱曲:何占豪、陈钢

首演时间:1959年5月27日

年轻时的何占豪

年轻时的何占豪

1958年初秋,上海音乐学院党委向全校师生提出了“解放思想,大胆创作,以优异的成绩向国庆10周年献礼”的口号,并提出小提琴要民族化、大众化。为此,管弦系小提琴专业班的何占豪、丁芷诺、俞丽拿等6人,组成了“小提琴民族化实验小组”。他们商议创作一部小提琴协奏曲,以响应院党委的号召。

经过讨论,他们最终集中于三个题材:1、全民皆兵;2、大炼钢铁;3、在越剧《梁山伯与祝英台》音调基础上创作。院党委书记孟波提议选择第三个题材。在孟波的鼓励下,何占豪一鼓作气把越剧《梁山伯与祝英台》中十八相送、楼台会等几段唱腔音乐连接起来,创作了《梁祝四重奏》。这首当时被称作“小《梁祝》”的乐曲在上音校内引起了一定反响。

年轻时的陈钢

年轻时的陈钢

1959年,学院动员作曲系学生陈钢支援实验小组,何占豪与陈钢开始合作。他们用西欧传统的奏鸣曲曲式进一步规范了原来的构思,并根据构思由何占豪写乐曲,写完用小提琴拉给陈钢听,定下来后,再由陈钢写伴奏(钢琴),然后到院长课上听取指导。何占豪对浙江越剧团演员张茵的一句“梁哥哥来我想你”唱腔百听不厌,于是引进小提琴中,化成了“楼台会”一段。但当他把这一段拉给陈钢听时,陈钢建议他第二段写成复调,且用小提琴与大提琴对答,塑造“梁祝”相互倾诉的形象,这就是《梁祝》协奏曲里的“楼台会”旋律。因为两人合作很愉快,从未有过争论,所以仅两个月,全曲创作就基本完成了。

1959年5月4日,《梁祝》定稿,并在上音大礼堂首次试演。5月27日,《梁祝》在上海兰心剧院首次公演。

《梁祝》创作过程照片

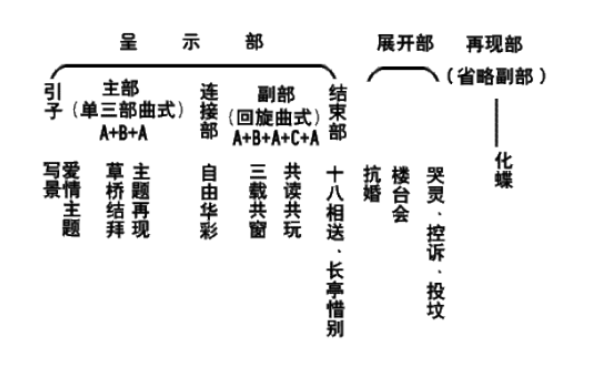

小提琴协奏曲《梁祝》结构图

小提琴协奏曲《梁祝》结构图

小提琴协奏曲《梁祝》采用奏鸣曲式,并选取民间故事《梁祝》中的“草桥结拜”“英台抗婚”和“坟前化蝶”三个主要情节分别作为乐曲的呈示部、展开部、再现部的内容。作品内容如下:

1、引子

音乐一开始,在弦乐颤音的背景下,长笛吹奏出优美、轻柔的旋律,仿佛描绘了梁祝求学路上春光明媚、鸟语花香的故事背景。由双簧管奏出的主题音调,取自越剧的过门音乐。

2、呈示部

《梁祝》1959年首演于兰心大戏院

《梁祝》1959年首演于兰心大戏院

(2)连接部:为独奏小提琴的华彩乐段。在华彩乐段通常乐队暂停演奏,由独奏者充分发挥其表演技巧。此处的演奏较自由,难度较高,因而也较引人注目。作曲家在此采用华彩乐段使其成为作品的有机部分和有独立特点的段落。

(3)副部:是整个作品中最轻快、最欢悦的乐段。它由越剧的过门变化而来,由独奏小提琴奏出,与抒情的主部爱情主题形成鲜明的对比。第一插部速度采用活泼的小快板,由木管与独奏小提琴相互模仿而成。第二插部速度更为轻松欢快。速度是音乐表现的一个重要手段,作曲家在此采用轻快的速度、轻松的节奏、跳动的旋律、活泼的情绪,栩栩如生地描绘了梁、祝三载同窗的幸福时光。

(4)结束部:音乐采用惋惜的慢板,其素材由爱情主题发展而来。作曲家在结束部巧妙地运用了两个休止符,使音乐断断续续,细腻地描绘出英台面对前来送行的山伯感慨万分、欲言又止的复杂心情。缠绵的旋律,缓慢的速度,带着无限的伤感与惋惜,使人宛如看见梁、祝十八相送的镜头,真是“三载同窗情深似海,山伯难舍祝英台”。

3、展开部

小提琴独奏俞丽拿

小提琴独奏俞丽拿

(2)楼台会:曲调采用越剧楼台会的合唱旋律为素材,音调缠绵悱恻。此处采用大提琴与小提琴两种不同的音色时分时合,一问一答,使人仿佛看到梁、祝流泪互诉衷肠的感人画面。音色是塑造音乐形象不可缺少的手段,由于大提琴圆润、深沉的音色接近于男声,而小提琴优美、明亮、柔和的音色接近于女声。因此,作曲家用独奏大提琴代表梁山伯,用独奏小提琴代表祝英台,通过两种音色鲜明的对比,栩栩如生地向人们展示楼台会的动人画面。

(3)哭灵投坟:音乐突然急转直下,弦乐采用快速的切分节奏,激昂而果断,独奏小提琴以散板的节奏与乐队齐奏的快板交替出现,运用了京剧倒板和越剧紧拉慢唱的手法,深刻地描绘了英台扑倒在山伯的新坟前呼天号地泣诉的情景。此处,小提琴吸取民族乐器的演奏手法,和声、配器及整个处理上更多地运用戏曲的表现手法,将英台悲痛欲绝的心情刻画得入木三分。接着,鼓、板、锣、钵齐鸣,英台纵身投坟,向黑暗的封建势力做出了最后的反抗。此时,乐队以最强的力度倾泻出怨愤与同情,乐曲达到了最高潮。

4、再现部

化蝶:长笛以轻柔的力度、缓慢的速度,使音乐重新回归于安详、宁静的气氛。长笛美妙的旋律,结合竖琴的滑奏,把人们引入了天堂仙境。在加弱音器的弦乐背景下,第一小提琴与独奏小提琴再次奏出令人难忘的爱情主题,仿佛化为彩蝶的梁、祝在鲜花丛中翩翩起舞,诉说他们忠贞不渝的爱情。

2022年5月,《梁祝》入选中国艺术研究院发布的在“讲话”精神的照耀下百部文艺作品榜单 。

时间 | 颁奖方 | 奖项 | 获奖方 | 结果 |

|---|---|---|---|---|

1989年10月12日 | 第1届中国金唱片奖 | 特别创作奖 | 何占豪、陈钢《梁祝》 | 获奖 |

团体奖 | 上海交响乐团《梁祝》 | |||

器乐演奏者奖 | 俞丽拿《梁祝》 | |||

1993年6月5日 | 20世纪华人音乐经典 | 金牌 | 《梁祝》 | 获奖 |

2019年10月16日 | 第7届上海文学艺术奖 | 终身成就奖 | 何占豪 | 获奖 |

时间 | 场合 | 地点 | 备注 |

|---|---|---|---|

1959年5月27日 | 上海音乐学院向建国10周年献礼 | 上海兰心大戏院 | 首演,俞丽拿小提琴独奏,樊承武指挥 |

发行/首演时间 | 改编者/表演者 | 备注 |

|---|---|---|

1959年 | 巫漪丽 | 钢琴版(首创和首演)

|

1998年 | 二胡版 |

发行日期 | 歌曲名称 | 歌手 | 备注 |

|---|---|---|---|

1982年8月1日 | 《恨绵绵》 | 关正杰 | 郑国江填词的粤语歌曲 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

巫漪丽

巫漪丽