-

后晋 编辑

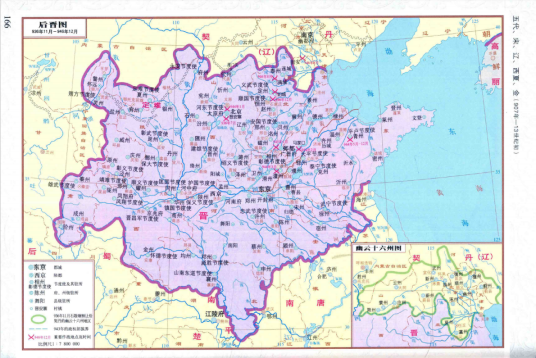

后晋(936年—947年),是五代第三个政权,从后唐清泰三年(936年,契丹天显十一年)十一月石敬瑭受契丹册封为帝,到契丹于后晋开运四年(947年,契丹会同十年)灭后晋,一共经历了两帝,共11年,初定都洛阳,后迁都开封。清泰三年(936年)夏,太原留守、河东节度使石敬瑭勾结契丹,认契丹皇帝耶律德光为父,并以幽云十六州为代价,在契丹扶持下于太原登基称帝,国号为晋,史称后晋。不久攻入洛阳,灭后唐,石敬瑭割地称儿的做法受到许多人的反对,包括他自己过去的亲信。这也为后来后晋的灭亡埋下了隐患。石敬瑭死时,立侄石重贵为继承人。登基后,石重贵决定渐渐脱离对契丹的依附,他首先宣称对耶律德光称孙,但不称臣。天福九年(944年,契丹会同七年)契丹伐晋,双方在澶州(今河南濮阳南)交战,互有胜负。开运二年(945年,契丹会同八年)契丹再次南征,石重贵亲征,再次打败契丹。开运四年(947年,契丹会同十年),契丹第三次南下,后晋重臣杜重威降契丹,后晋主力丧失,石重贵被迫投降,全家被俘虏到契丹,后晋覆灭。后晋亡后,河东节度使北平王刘知远在太原称帝,建立后汉。后晋盛时疆域约为今河南、山东两省,山西、陕西的大部,河北、宁夏、湖北、江苏、安徽的一部分。概述图片来源:《中国古代史地图集》

中文名:后晋

外文名:Later Jin

别名:晋、石晋

时间范围:936年 至 947年

都城:洛阳、开封

主要城市:许州、郑州、陈州、相州、宋州等

语种:汉语

货币:天福元宝

人口数量:1090018户(946年)

主要民族:汉族、沙陀族

国土面积:92万平方公里(943年)

开创者:石敬瑭

从契丹方面来说,“晋”除了地域因素之外,还代表着“晋王”,也即李克用和早期的唐庄宗李存勖。而相较于之后的后唐而言,这是一个与中原政权更为友好的时期。契丹在与庄、明二帝的战斗中屡屡失利,损失惨重。可以想见,其对唐庄宗所建之后唐充满敌意。对比之下,当年与晋王李克用把手结义的时期也就显得弥足珍贵。“晋”这一名号,对于契丹而言,也就更为友好亲切,辽太宗将其赐予石敬瑭,也是希冀双方缔结如同当年辽太祖与李克用那样亲密的盟约。

而对于石敬瑭而言,“晋”这一国号,除代表起家龙兴之地以外,亦是其自身姓氏的发祥地。此外,石氏先祖的籍贯还与国号产生了联系。石碏为卫大夫,居于卫地,石奋则是居于河内温县。而提及河内温县,恰是司马晋国号之由来,胡三省注《通鉴》云:“司马氏,河内温县人。……以温县本晋地,故以为国号。” 那么既然司马氏能因河内郡望作为自己国号由来,石敬瑭自然也可因袭前例,国号与其攀附之先祖形成了统一。

高祖建国

石敬瑭

石敬瑭

由于这个原因,使他得以在李嗣源帐下为将。李嗣源称帝后,历任保义、宣武节度使、侍卫亲军马步军都指挥使,李嗣源晚年转任河东节度使。 唐明宗李嗣源死后,后唐发生了巨变,儿子李从厚刚继位,养子李从珂就发动了兵变,领兵杀向洛阳。李从珂召石敬瑭赶来洛阳商议军国大事,石敬瑭在路上遇到从洛阳逃出来的唐闵帝李从厚,将唐闵帝的随从全都杀死,然后把后唐闵帝幽禁起来,去向李从珂请功,最后李从珂派人杀害唐闵帝。

李从珂继位以后,将石敬瑭当成最大的威胁,想尽办法要将他调离河东这块兴王之地。石敬瑭认为我不兴乱,朝廷发之,安能束手于道路,遂决意谋反。大将刘知远,掌书记桑维翰也有此意。于是,石敬瑭上表指责唐末帝李从珂是唐明宗养子,不应承祀,要求让位于许王李从益(明宗四子)。唐末帝撕裂其表,削其官爵,并以建雄节度使张敬达为太原四面招讨使,将兵三万筑长围以攻太原。

石敬瑭在河东的兵力不足以抵挡后唐的进攻,因此石敬瑭决定求助于契丹。作为条件,他同意割让燕云十六州给契丹,并对辽太宗耶律德光自称“儿”。于是,辽太宗决定帮助石敬瑭。但后唐君臣对契丹的来援却毫无戒备,没有及早截断雁门诸通道,致使辽太宗所率的军队顺利度过险要,进抵太原,大败后唐军队,将后唐五万大军包围于晋安寨。被围于晋安寨的后唐军队内无粮草,外无救兵,军心已乱,副使杨光远、大将安审琦劝主帅张敬达投降,遭到拒绝,索性将他杀害,举全军投降了石敬瑭。后晋天福元年十一月己亥日(936年11月30日),辽太宗作册书封石敬瑭为大晋皇帝,改元天福, 辽太宗自解衣冠授之。十一月,石敬瑭遂即位于柳林(今山西太原市东南),即晋高祖。 不久晋高祖石敬瑭攻入洛阳,唐末帝自焚,后唐灭亡。天福二年(937年,契丹天显十二年)晋高祖将都城迁到开封。

屈辱事辽

石敬瑭取得帝位之后,将幽云十六州,即今天的河北和山西北部的大片领土割让给了契丹。十六州是:幽(今北京市)、蓟(今天津蓟州区)、瀛(今河北河间)、莫(今河北任丘)、涿(今河北涿县)、檀(今北京密云)、顺(今北京顺义)、新(今河北涿鹿)、妫(音归,原属河北怀来,今已被官厅水库所淹)、儒(今北京延庆)、武(今河北宣化)、蔚(今山西灵丘)、云(今山西大同)、应(今山西应县)、寰(今山西朔县东马邑镇)、朔(今山西朔县)。

燕云十六州

燕云十六州

晋高祖石敬瑭病逝后其侄石重贵继位,即晋出帝。石重贵的亲生父亲石敬儒是石敬瑭的兄长,早年在唐庄宗部下为将,早死,所以被石敬瑭收养为子。由于晋高祖的五个儿子早死,而石重睿年纪尚幼,所以只好立石重贵为太子。

晋出帝石重贵虽然当上了皇帝,朝中大权却由侍卫亲军都指挥使景延广掌控。景延广无勇无谋,却狂妄自大,目空一切,不可一世。他自掌权以来,改变了之前晋高祖对契丹的政策,拘禁其使者,杀害契丹商人,抢夺其货物。晋出帝对契丹称孙不称臣,引起契丹的不满,战争一触即发。景延广不做好战争准备,却口出狂言,声称“晋朝有十万口横磨剑,翁若要战则早来,他日不禁孙子,则取天下笑,当成后悔矣!”辽太宗耶律德光闻言大怒,连年进兵侵扰中原。而后晋王朝内部也有不少军阀也想乘乱夺取皇位,唯恐天下不乱,如晋高祖的儿女亲家杨光远,原后晋大将赵延寿、北面都招讨使杜重威、李守贞等,无不是此类人物。在契丹与后晋的战争中,幸赖广大军民的拼死奋战,才使契丹军屡次受挫而退,有时还败得很惨。

抵御契丹

契丹与后晋的战争

契丹与后晋的战争

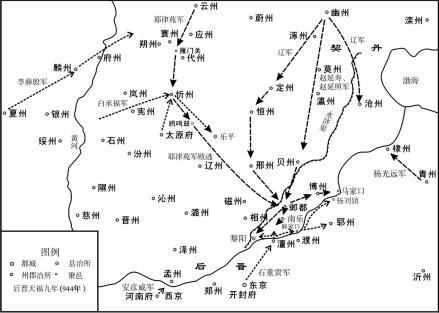

到四月二十三日,都招讨使杜重威在定州集结各军,接着北进攻下泰州(今河北保定),五月二日又占领了满城(今河北满城),并俘虏了契丹一个酋长和士兵二千人。这时,契丹的降将说辽太宗又领兵八万再次南下,杜重威非常恐慌,五月四日退守到泰州固守。五月七日又向南撤退,契丹兵尾随而至。晋军退到阳城(今河北安国东南)后就开始反击,将契丹军赶得向北逃窜。但晋军继续南撤时,契丹军又以重兵压过来。

五月十一日,晋军到达了白团卫村,埋设鹿砦扎下营房。契丹兵则将晋军重重包围,还派部队截断了后晋的粮道。众将率领万余骑兵向着契丹横扫过去,喊杀声惊天动地,在晋军将士出其不意的全力反击下,契丹兵的攻势被彻底摧垮,被杀得大败而去,兵败如山倒。李守贞也命令士兵拔掉鹿砦,步骑兵一起进击契丹军队,一直向北追击了二十里。契丹兵因为是下马攻击晋军,在这突然袭击面前来不及上马迎战,丢在战场上的战马和其他装备遍地都是。

这一仗,晋朝取得了最后的胜利。契丹军队退到阳城东南的河边,散兵稍微聚集起来。辽太宗在北逃时也很狼狈,原来乘车跑,跑了有十几里,看后晋兵追得急,就赶忙换了一匹骆驼骑上,挥鞭急逃。众将要求继续追杀敌人,杜重威这时却胆怯起来,李守贞这时也和杜重威一样,于是退回到定州。这仗靠将士的顽强抵抗才取得全胜,契丹兵损失惨重,气得辽太宗回去后把许多将领打了几百杖。但一次胜利并不能使后晋的整个形势好转,这次胜利竟是后晋的一次回光返照。

国亡北掳

契丹灭后晋

契丹灭后晋

杜重威投降后,辽太宗让他穿上赭黄袍,由于他早已许立赵延寿为帝,于是也让延寿同样穿上赭黄袍,将两个卖国贼玩弄于股掌之上,而实际上根本无意让他们中的任何一人当皇帝。这一回他本人要过过中原皇帝的瘾。

由于晋军主力已经投降契丹,所以辽太宗很快进入了汴梁,俘获了晋出帝及其全家,将他们迁往契丹境内的建州(今辽宁朝阳境内)居住。据辽宁博物馆收藏的《晋出帝石重贵墓志铭》记载,晋出帝北迁后崩于辽保宁六年(974年)。

辽太宗在汴梁的后晋皇宫中称帝,改国号为大辽。由于契丹军队在中原到处烧杀抢掠,美其名曰“打草谷”,激起了中原人民的反抗。他们聚集起来,多者数万人,少者不减千百,到处打击契丹军队,杀戮契丹派来的官吏。辽太宗无力维持其在中原的统治,只好匆忙立唐明宗之子许王李从益为帝,然后率军北撤,途中一病而亡。后晋共历二帝,统治了11年。

法律

后晋建国伊始“敕命法制,皆遵明宗之旧”,天福二年(937年)朝廷下敕,令大理寺、御史台、刑部以后唐律法为基准,将其中“不动格条,不碍理义”检寻改正,其他“所在遵行,不得改易”,天福四年(939年)编撰成书的《天福编敕》,在后世亦有着“后唐制敕晋朝编”的论断。

礼乐

后晋遵奉唐礼,并务求没有疏漏。后晋天福元年(936年)闰十一月初,石敬瑭“入洛”,即“御文明殿受朝贺,用唐礼乐”以笼络后唐遗旧,次年正月“封唐宗室子为公”。南唐则在升元二年(938年)冬“立太学,命删订礼乐”,表示自身尊崇唐礼的本心。后晋在天福四年(939年)九月,“封李从益为郇国公以奉唐后”,并于其年冬“立唐高祖、太宗、庄宗、闵帝庙于西京”,而南唐亦立“唐高祖、太宗庙”,祭祀唐室宗庙社稷。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。