-

延平区 编辑

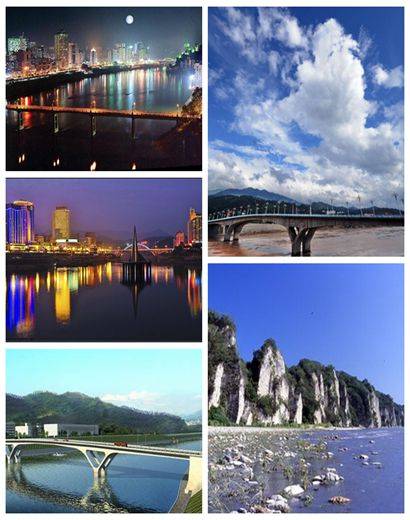

延平区,隶属福建省南平市。位于福建省中部偏北,介于北纬26°15'~26°52',东经117°50'~118°40'之间,属中亚热带海洋季风气候,四季分明,常年雨量充沛,总面积2652.84平方千米。 截至2022年10月,延平区辖6个街道、13个镇、2个乡, 区政府驻紫云街道滨江中路461号。2023年,延平区常住人口44.3万人,常住人口城镇化率为74.51%。

延平区已有1800多年历史,东汉建安元年(196年)始建,时称南平,寓意“南疆平定”,历史上曾称延平、剑津、剑浦等。1994年9月,撤销南平地区设立地级南平市,县级南平市改为延平区。境内有国家4A级景区“溪源峡谷”,有被誉为“福建庐山”、“避暑胜地”的省级风景区茫荡山,还有九峰山、明翠阁、双石塔、茶洋宋窑遗址、古道三千八百坎、石佛山等名胜古迹。延平区古代教育鼎盛时期,英才辈出,有北宋元丰五年(1083年)状元黄裳;延平四贤曾先后在此创建书院,讲学传道,使延平区有“东南邹鲁”、“理学名邦”的美称。

2022年,延平区实现地区生产总值455.23亿元,比上年增长2.5%。

中文名:延平区

外文名:Yanping District

行政区划代码:350702

行政区类别:市辖区

所属地区:福建省南平市

地理位置:福建省中部偏北

面积:2652.84 km²

下辖地区:6个街道、13个镇、2个乡

政府驻地:紫云街道

电话区号:0599

邮政编码:353000

气候条件:亚热带季风气候

人口数量:44.3 万(2023年末常住人口)

著名景点:茫荡山、溪源峡谷

火车站:延平站、延平西站、延平东站

车牌代码:闽H

地区生产总值:455.23 亿元(2022年)

方言:闽北语、南平官话、闽东语等

现任领导:叶文平(区长)

清朝以前

唐虞时期,此地为扬州辖治。

三代(夏商周)时期,隶属于七闽地。

秦代,属闽中郡。

汉代,初隶闽越国,后属侯官地。高帝五年(前202年),以无诸有功,封为闽越王,境域属闽越东冶县。汉建元年间(前140—前135年),闽越数与东瓯相攻。元封元年(前110年)诏徙其民于江淮之间,逃亡而未被迁徙者,自立冶县。后朝廷设置侯官都尉属会稽南部,南平属其管辖。建安元年(196年),孙策遣贺齐代韩晏,领会稽南部都尉,受商升降,分侯官北乡置南平县。

三国时期,南平县为东吴辖地,隶属建安郡。

晋太元四年(379年),改南平县为延平县。

南北朝时期,县境为南朝所辖。南朝宋泰始年间(465—471年),废延平县,复名南平县。历经宋、齐、梁、陈,南平县均属建安郡。

隋代,南平县仍属建安郡。

唐武德三年(620年),置延平军,辖南平等县。

五代闽开平至同光年间(907—926年),改延平军为延平镇。闽同光三年至天成元年(925—926年),改延平镇为永平镇。后晋天福八年(943年),易永平镇为龙津县。开运二年(945年),又将龙津县改为剑浦县,隶属剑州。

宋太平兴国四年(979年),改剑州为南剑州,以别于蜀之剑州,剑浦县隶属南剑州。

元大德六年(1302年)改南剑州为延平路,同年改剑浦县为南平县。南平县隶属延平路。

明洪武二年(1369年),改延平路为延平府。南平县隶属延平府。

清军入关后迅速南进,至顺治三年(1646年)占领南平全境。清代沿袭明制,南平县仍属延平府管辖。

民国时期

民国元年(1912年),废府、州、厅,福建省实行省、道、县三级地方政制。南平县属北路道,为道所在地。

民国三年(1914年),北路道改名建安道,南平县属建安道,道址仍在南平。

民国十四年(1925年),国民政府成立,废道。福建省实行省、县二级地方政制。

民国十六至二十一年(1927—1932年),南平县由省府直辖。

民国二十二(1933年)11月20日,国民革命军第十九路军于福州发动“福建事变”,成立中华共和国人民革命政府。同年12月11日,将福建省划分为四省两个特别市,南平县隶属延建省。

民国二十三年(1934年)1月,中华共和国人民革命政府垮台。同年7月,实行行政督察专员制度,将全省划为10个行政督察区。南平县属第三行政督察区。督察专员公署驻南平。

民国二十四年(1935年)10月至1949年,全省行政督察区及其管辖县份几经变动,但南平县均属第二行政督察区,督察专员公署均驻南平。

现代

1949年5月14日,中国人民解放军第二野战军解放南平城。同年6月5日成立南平县人民民主政府,9月易名人民政府。

1949年6月至1950年2月,南平县隶属第二专员公署管辖。

1955年10月,县人民政府改称县人民委员会。

1956年11月16日,经国务院批准,在原南平县行政辖区内分设南平市(辖区为市区及近郊)和南平县(辖区为郊区乡镇)。市府、县府同设在市区,均属南平专员公署管辖,专署驻地亦在市区。

1958年11日县、市合并,撤销南平县,县行政区划归南平市。

1967年元月,造反派夺权,市人委瘫痪,解放军驻延部队奉命介入。

1968年9月,成立市革命委员会,行使市人委职权,隶属地区革委会。

1971年,专员公署迁往建阳,南平市属建阳地区行政公署管辖。

1980年11月,撤销市革委会,恢复市人民政府,隶属地区行政公署。

1988年底,地区行政公署迁回南平。

1989年1月1日,挂牌办公,复名南平地区行政公署,南平市属南平地区行政公署管辖。

1995年,撤南平地区设地级南平市,原南平市改为延平区。

2014年5月27日,国务院正式批复同意南平市行政区划调整,同意南平市人民政府驻地由南平市延平区八一路439号迁至南平市建阳区南林大街36号。

2015年3月18日,南平市建阳区成立。

2018年,南平市启动行政中心搬迁,南平市政府驻地迁移至建阳区。

截至2022年10月,延平区辖6个街道、13个镇、2个乡:梅山街道、黄墩街道、紫云街道、四鹤街道、水南街道、水东街道、来舟镇、樟湖镇、夏道镇、西芹镇、峡阳镇、南山镇、大横镇、王台镇、太平镇、塔前镇、茫荡镇、洋后镇、炉下镇、巨口乡、赤门乡。 区政府驻紫云街道滨江中路461号。

位置境域

延平区位于福建省中部偏北,介于北纬26°15′~26°51′,东经117°50′~118°40′之间。宁德市古田县、福州市闽清县,南接三明市尤溪县、沙县区,西倚顺昌县,北接建瓯市。全境东西长约81千米,南北宽约69千米,总面积2652.84平方千米。

南平市延平区政府

地形地貌

延平区地处闽中谷地的最低处,地形地貌受构造运动的影响强烈、构造地貌特征明显表现为丘陵山地,,山脉多呈东北--西南走向。低山丘陵分布广,河谷地形呈峡谷或“V”、“U”状镶嵌该市各地,山间盆谷地沿河交替分布,山地切割明显,高差悬殊,以断裂为主的断块山,山峰陡峭,断层崖、断裂谷等断层地貌分布广。武夷山脉、鹫峰山脉、戴云山脉会集于此。北部是武夷山脉向东南延伸的支脉南端,东北部是鹫峰山脉西南坡,南部为玳瑁山脉北坡,西部为丘陵地带。四周峰峦环绕,丘陵蜿蜒,唯有闽江河流侵蚀下切所形成的河谷,留下一条通往福建东南沿海的天然通道。境内有海拔千米以上高峰40余座,金凤山为全区最高峰。

气候

延平区属中亚热带海洋季风气候,四季分明,常年雨量充沛,光照丰富,冬无严寒,夏无酷暑。春季气候温湿,温度起伏大、天气变化快,常常出现冰雹、大风等强对流天气;汛期雨量集中,暴雨次数多,常造成洪涝灾害;夏季炎热多雷雨,但由于日照强,气温高,蒸发快,降水分布不均匀,常常出现伏旱;秋冬季干燥,少雨。

水文

延平区河流由于受地质构造和岩性不同控制的影响,延平区河流受到长期外引力的作用,河网呈格子状,河谷盆地似狭长串珠状,主要特点是源短流急、水量充沛、年内洪枯变化大、峡谷险滩多、含沙量少。流经境内的闽江干流地依地势自西北向东南流出境外。地表受构造影响,切割强烈,因而水系十分发达,河流交错突出,除“一江三溪”(闽江、建溪、富屯溪、沙溪)以外,流经延平区境内的闽江分支流还有武步溪、吉溪、高州溪、斜溪、新岭溪、西芹溪、照溪、王台溪。延平区境内河流年径流量达97亿方立方米,长度达5千米以上的有87条(总长1574千米),其中10千米以上的有30条(总长974千米)。

矿产资源

延平区境内矿产资源丰富,颇具开发潜力,发现有特大型铌钽矿床,中型锡矿床(铌钻矿床伴生矿),水泥用灰炭矿床,全省规模最大的透辉石矿,还有重晶石、硅灰石、高岭土、石英砂、石墨、金甲长石、大理石、白萤石、花岗岩、云母、蛇纹石、辉绿石、磷矿、锡铁矿、磁铁矿、铅锌矿,优质花岗石、优质矿泉水等30余种矿产。其中,“青云石”“南平黑”“南平青”等花岗石在国内外享有盛誉。

生物资源

延平区素有“森林之窗,本甲全闽”之称,2005年底,全区森林面积282.67万亩,森林覆盖率达73.6%,森林蓄积量为1794.3万立方米。以绿色金库闻名于世,是中国南方三大杉木产区之一。王台安槽下速生丰产林创下单位积材世界纪录,周恩来总理签署的国务院嘉奖令誉之为“绿色金库”。区内有竹林54.88万亩,其中毛竹林50.84万亩,中小径竹4.04万亩。区内除盛产杉、松、竹外,还有近百种名贵珍稀树木,其中南方红豆杉、柳杉、建柏、闽楠、银杏等15种树种,被列为国家级和省级保护树种。境内茫荡山自然保护区乔木品种比整个欧洲大陆的乔木总数还多。区内森林中其它物种资源丰富,已发现的蕨类植物有33科57属100种;裸子植物10科23属62种;被子植物148科622属1264种,经济植物中有果树68种,茶叶7种,其它品种19个,药用植物资源隶属102科80余种。

水资源

延平区水资源丰富,水电理论蕴藏量居福建省首位。境内72条支流纵横交织。境内建有装机容量为140万千瓦的水口电站、30万千瓦的沙溪口电站。区级电厂、电站已建成105座,总装机容量17.78万千瓦,年总发电量6.65亿千瓦时,全部与省电网联网,电力供应十分充裕。

2019年末户籍总人口49.76万人。常住人口47.0万人,其中城镇人口32.38万人,占常住人口比重为68.9%。全年常住人口出生率为12.2‰,死亡率为6.8‰,人口自然增长率为5.4‰。

根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,延平区常住人口为454605人。

截至2022年末,延平区常住人口44.8万人。其中,城镇常住人口32.75万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为73.1%,比上年末提高0.8个百分点。全年出生人口2316人,出生率为5.17‰;死亡人口3562人,死亡率为7.95‰;自然增长率为-2.78‰。年末户籍总人口48.8万人,比上年末减少0.26万人。其中,城镇人口25.4万人,乡村人口23.4万人。

2023年,延平区常住人口44.3万人,比上年减少0.5万人,占南平比重为16.84%。常住人口出生率为4.89‰,死亡率为8.04‰,人口自然增长率为-3.15‰。常住人口城镇化率为74.51%,比上年提高1.41个百分点,位居全南平第2位,比南平市高出12.23个百分点。

综述

2022年,延平区实现地区生产总值455.23亿元,比上年增长2.5%。其中,第一产业增加值40.62亿元,增长6.4%;第二产业增加值165.40亿元,增长1.4%;第三产业增加值249.21亿元,增长2.5%。三次产业增加值占地区生产总值比重分别为:8.9%、36.3%、54.8%。全年人均地区生产总值10.13万元,比上年增长3.2%。

2022年,延平区一般公共预算总收入10.82亿元,同口径增长5.1%。其中,地方一般公共预算收入8.02亿元,同口径增长16.3%。般公共预算支出27.15亿元,增长15.2%。

2022年,延平区全体居民人均可支配收入36694元,比上年增长5.6%。其中,城镇居民人均可支配收入42165元,增长4.6%;农村居民人均可支配收入23794元,增长7.1%。

2022年,延平区全体居民人均生活消费支出23866元,比上年增长5.2%。其中,城镇居民人均生活消费支出26726元,增长4.7%;农村居民人均生活消费支出16445元,增长5.7%。

第一产业

2022年,延平区农林牧渔业总产值77.46亿元,比上年增长7.1%。其中,农业产值21.97亿元,占农林牧渔业总产值比重28.4%,增长3.3%;林业产值13.03亿元,占农林牧渔业总产值比重16.8%,增长7.2%;牧业产值35.20亿元,占农林牧渔业总产值比重45.4%,增长9.7%;渔业产值1.98亿元,占农林牧渔业总产值比重2.6%,增长3.9%;服务业产值5.27亿元,占农林牧渔业总产值比重6.8%,增长5.3%。

2022年,延平区完成粮食播种面积14.81万亩,与上年持平。其中,稻谷播种面积11.98万亩,与上年持平。非粮食作物播种面积17.52万亩,比上年增加0.52万亩。其中,蔬菜播种面积13.66万亩,比上年增加0.46万亩;烟草播种面积0.73万亩,比上年增加0.21万亩;油料播种面积0.51万亩,比上年减少0.02万亩。

2022年,延平区粮食总产量5.90万吨,比上年增加0.03万吨,增长0.5%。其中,秋粮产量5.50万吨,增长0.3%;稻谷产量5.17万吨,与上年持平。茶叶产量443吨,增长44.3%;水果产量1.73万吨,增长14.9%;蔬菜产量20.88万吨,增长4.2%;烟叶产量0.19万吨,增长40%。

2022年,延平区肉蛋奶总产量12.1万吨,比上年增长17.9%。肉类总产量7.26万吨,其中猪肉产量5.76万吨,增长2.3%;主要禽肉产量1.34万吨,增长4.5%。年末生猪存栏48.2万头,下降5.3%;生猪出栏69.71万头,增长3.9%;主要家禽出栏983万只,增长4.1%;兔出栏17.54万头,增长3.5%。主要禽蛋产量1.96万吨,增长14.4%。牛奶产量10.14万吨,增长18.6%。

2022年,延平区水产品产量1.04万吨,比上年增长3.2%。淡水养殖产品产量0.76万吨,增长2.3%。其中,池塘产量0.34万吨,增长1.8%;水库产量0.35万吨,增长3.2%。

第二产业

2022年,延平区全部工业增加值65.78亿元,比上年增长1.4%。规模以上工业增加值增长1.3%。其中,园区增长1.6%,区本级增长0.4%。分三大门类看,全区无采矿业;制造业增加值占全区规上工业增加值比重为98%,增长1.0%;电力、燃气及水的生产和供应业增加值增长19.4%。

2022年,延平区规模以上工业的23个行业大类中有9个增加值实现正增长。其中,金属制品业增长45.9%,电力、热力生产和供应业增长38.5%,纺织业增长37.4%,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业增长29.8%,农副食品加工业增长25.2%。规模以上工业战略性新兴产业增加值占全区规模工业增加值的比重为23.8%。规模以上高技术制造业增加值占规模工业增加值的比重为4.6%。

2022年,延平区规模以上工业企业实现利润总额15.82亿元,比上年下降18.2%,其中:制造业实现利润总额15.8亿元,下降27.8%。规模以上工业企业资产负债率55.8%,比上年提高2.8个百分点。规模以上工业企业累计实现营业收入310.8亿元,增长1.0%;税金总额5.84亿元,下降3.5%;亏损企业亏损面为29.9%,亏损企业亏损总额2.6亿元。

2022年,延平区资质等级以上的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值94.17亿元,增长4.2%;房屋建筑施工面积92.28万平方米,下降3.04%,其中:新开工面积46.85万平方米,增长3.61%;房屋建筑竣工面积11.99万平方米,下降71.26%。

第三产业

2022年,延平区交通运输、仓储和邮政业增加值16.52亿元,增长6.3%;批发和零售业增加值41.59亿元,比上年增长6.7%;住宿和餐饮业增加值4.97亿元,增长2.7%;金融业增加值46.97亿元,增长2.7%;房地产业增加值16.69亿元,下降3.0%;营利性服务业增加值54.63亿元,下降0.3%;非营利性服务业增加值64.50亿元,增长2.1%。

2022年,延平区规模以上服务业企业26家,完成营业收入58.55亿元,增长7.9%。其中,其他营利性服务业企业13家,完成营业收入21.51亿元,增长6.4%。

2022年,延平区商品房新开工面积0.39万平方米,比上年下降98.76%;商品房竣工面积27.02万平方米,下降8.87%;商品房销售面积50.13万平方米,增长0.1%;商品房销售额30.45亿元,下降3.73%;商品房待售面积10.86万平方米,增长13.3%。

2022年,延平区社会消费品零售总额114.59亿元,比上年增长3.4%。其中:限额以上社会消费品零售额27.85亿元,增长5.2%;限额以下社会消费品零售额86.74亿元,增长2.8%。限额以上批发零售业零售额中,粮油、食品类比上年下降14.6%,服装、鞋帽、针织品类下降27.9%,五金、电料类下降15.0%,文化办公用品类增长1.9%,日用品类增长74.7%,汽车类增长22.5%。全年限额以上商品网上零售额6.05亿元,比上年增长58.3%。全年批发业销售额213.84亿元,比上年增长19.1%;零售业销售额196.87亿元,增长5.1%;住宿业营业额5.74亿元,增长11.7%;餐饮业营业额25.16亿元,增长4.1%。

2022年,延平区接待中外游客763.92万人次,旅游总收入78.39亿元。

截至2022年末,延平区金融机构本外币存款余额723.56亿元,比上年增长12.0%;金融机构本外币贷款余额584.65亿元,增长4.4%。

延平区交通便利,境内铁路有合福高铁、鹰厦线、外福线和横南线南北贯通,高铁到福州仅需半小时。境内公路有205国道、316国道、京福高速、浦南高速、延顺高速,纵横交汇,距武夷山机场180千米,汽车行至省城福州仅需2个小时;下辖所有行政村实现村村通公路。水路货运码头是福建小吨位最大的内河港码头,500吨级轮船可沿闽江而下直达沿海口岸,拥有年吞吐量12万吨的集装箱中转站。

截至2022年末,延平区公路通车总里程2159千米。其中,高级和次高级公路1978千米,中级公路181千米。

截至2022年末,延平区邮政局、所31个,邮路总长度3839千米,比上年减少27.4%,投递线路2219千米,减少9.6%。全年邮政业务总收入1.05亿元,比上年增长26.4%。邮储45.30亿元,增长9.1%;完成平常函件5.79万件,给据函件6.87万件,包件205.52万件,特快专递4.03万件。

教育事业

截至2022年末,延平区共有普通高中招生2662人,比上年减少42人,在校生7797人,增加285人,毕业生2164人,减少96人;初中招生5552人,减少307人,在校生17671人,减少62人,毕业生5625人,减少509人;普通小学招生5214人,减少9人,在校生31876人,减少96人,毕业生5265人,减少303人;幼儿园在园幼儿13423人,减少1078人;特殊教育在校生146人,增加3人。

科学技术

2022年,延平区专利授权量624件,比上年增加80件,其中发明专利11件,减少31件;实用新型516件,增加100件,外观设计97件,增加11件。

文化事业

截至2022年末,延平区有文化艺术事业机构22个,其中,基层文化站21个,文化馆1个,从业人员53人;电影事业机构1个,放映队14个,放映场次2939场。

医疗卫生

截至2022年末,延平区共有医疗卫生机构28个。其中,医院4个、卫生院15个,社区卫生机构6个,卫生监督所1个,疾控中心2个。年末辖区医疗卫生单位拥有病床3292张。其中,医院拥有2974张,卫生院313张。拥有卫生技术人员3445人。其中,医院拥有2678人,卫生院拥有406人,社区卫生机构拥有197人,卫生监督所拥有11人,疾控中心拥有153人。全年婴儿死亡率3.29‰,孕产妇死亡率为0‰。

体育事业

2019年,延平区在南平市少儿锦标赛足球、篮球、举重、排球、田径11个大项的比赛中,区代表队获得团体6个第一、5个第二、5个第三的好成绩。

社会保障

截至2022年末,延平区城镇职工养老保险参保9.85万人,其中企业职工6.94万人。失业保险参保2.59万人,工伤保险参保10.12万人,生育保险参保3.19万人,城镇职工医疗保险参保5.44万人,城乡居民医疗保险参保人数31.38万人。年末城乡居民基本养老保险参保16.96万人。享受国家最低生活保障城乡居民8079人,其中,城镇1836人,农村6243人。年末城镇登记失业8421人。

风俗民情

樟湖游蛇灯

樟湖游蛇灯

樟湖游蛇灯

樟湖游蛇灯活动可追源到闽越时期。蛇灯由蛇头、蛇身、蛇尾三部分组成。蛇头和蛇尾是用竹篾扎成一个框架,再用彩纸裱糊装饰,内为空心,外边画着鳞甲。蛇头高约2.5米,张嘴吐须,口衔宝珠,双眼有神,似蛇非蛇,似龙非龙,龙蛇合一。蛇身是由一节节长约两米、宽约20公分的灯板连成组成。板上置三个梯形式斗灯罩,内燃红烛,灯罩左右两边贴有剪纸图案、花卉鱼鸟,写有“国泰民安、福禄寿喜、五谷丰登、六畜兴旺”等吉祥语。灯板下装有轴承,可以拖着行进。游蛇灯民俗活动在每年正月的上元灯节期间举行,从正月初六到廿一历时16天,其间正月十七、十八、十九三天游蛇灯最为热闹。农历廿一深夜,游灯结束,村民将“蛇头”“蛇尾”送进蛇王庙焚化,祈祝蛇王升天。

筠竹烛桥灯

烛桥灯会是筠竹村一年中最热闹的民俗活动,不仅寄托着人们祈求吉祥平安、人寿年丰、驱邪灭灾的美好愿望,而且还兼有联络乡亲、互访互帮的重要作用。烛桥灯是用竹篾扎的骨架作灯罩,糊上透光纸,将灯固定在丈余长、咫尺宽的木板上制作而成,使用时灯罩内点上蜡烛,板与板相串,连接成“桥”,远远看就像一座灯的桥,故称烛桥灯,其活动每年在元宵夜举行,已有500多年的历史。因为筠竹村在海拔千米的茫荡山上,每年元宵游灯时,几百名壮汉裸胸上阵,那烛桥灯从三千八百坎山上下来,全城都能看见。

非物质文化遗产

级别 | 批次 | 非物质文化遗产 |

|---|---|---|

省级 | 第一批 | 峡阳战胜鼓 |

省级 | 第一批 | 南词戏 |

省级 | 第一批 | 延平塔前大腔金线傀儡 |

省级 | 第四批 | 十番音乐 |

市级 | 第二批 | 王台太平鼓 |

市级 | 第四批 | 西芹坂山村大腔戏坐唱 |

溪源峡谷

溪源峡谷

溪源峡谷

溪源峡谷位于茫荡山风景名胜区东南部,距城区3.3千米,峡谷长12千米,面积390公顷(5850亩),主要由中岩瀑布、十里峡谷、凤冠岩、逸龙桥、卧龙桥、溪源庵、萧公洞等景点组成。瀑布群景区在溪源头,由中岩、北斗两条姐妹瀑组成。瀑水源自依朝原始森林经朦瞳洋和高坪飞泄而下,总落差900米,丰水期形成形状各异的108叠瀑布,其中单级落差30米以上的有10级,主瀑156米,瀑宽可达40米,被誉为“华东第一瀑布群”。

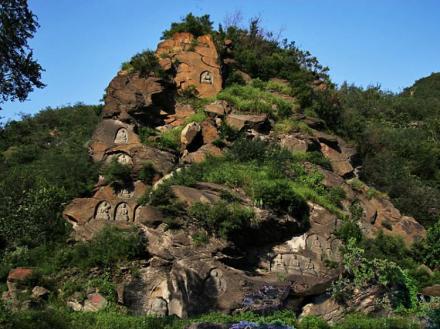

石佛山

石佛山

石佛山

石佛山位于茫荡山风景区北部,距离福建省南平市城区5千米,面积552公顷(8280亩),有2路公交车南针厂开往景区。传说晋代延平人衍客在此结伴炼丹成仙,峡谷岩壁上巍然屹立一尊高约15米的浑然天成的石佛,故名石佛山。主要由拜佛台、桫椤谷、瀑布群等景点组成。石佛山气候温和湿润,森林覆盖率达93.6%,树种97科、285属678种,植物品种超过1300多种,其中列入国家重点保护的野生植物名录的就有20多种,如国家一级保护植物刺桫椤、南方红豆杉,二级保护植物银杏、钟萼木、伞花木以及三级保护植物沉水樟等。山上有黑熊、岩羊、云豹、苏门羚、白鹇等珍稀动物和多种飞鸟,已鉴定的昆虫共45科315种。

三千八百坎

三千八百坎

三千八百坎

三千八百坎景区位于茫荡山风景区中部,距城区5千米,面积372公顷(5580亩),以三千八百坎古道、古堡为特色景点。闽赣古道三千八百坎,为国家一级景点。因昔日从坎脚至坎顶要登三千八百坎而得名,是中国现存较好的古道之一,拍过同名电视剧,并以“三千八百坎,坎坎出黄金”传说于世。后经屡次重修,现为五千五百余级,每级都用一至二块石板铺砌而成。

2019年3月6日,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局公布《革命文物保护利用片区分县名单(第一批)》名单,延平区在其中。

2020年6月2日,延平区入选第五批国家慢性病综合防控示范区。

2021年6月21日,延平区被农业农村部确定为全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。

2021年9月8日,延平区入选国家能源局综合司整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单。

2023年10月,被命名为第七批生态文明建设示范区称号。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。