蓝鼎元

蓝鼎元

蓝鼎元(1680年-1733年),字玉霖,号鹿洲,福建漳浦人。蓝廷珍之族弟。中国清代小说家、官员。蓝鼎元十岁丧父,家计维艰,然力学不辍,离家入山中从师受业,仅携盐当菜。受同学揶揄,作《白盐赋》自励。十七岁时,由厦门出海,北至舟山,南达澎湖,得以熟悉海疆海防。二十四岁中秀才,但乡试却一直受挫。后为福建巡抚张伯行赏识,召入幕。因祖父母及母亲年事已高,归家奉养,讲学不出十一年。康熙六十年(1721年),台湾朱一贵起义。蓝鼎元族兄蓝廷珍时任南澳总兵,奉命进剿,召其随行,参与军事,主文书。雍正即位,命天下学官选文行兼优之士入太学。蓝鼎元得召,在内廷校书,参加《大清一统志》编写。因向皇帝献《平青海雅》等颂文,声名大振。雍正五年(1727年),蓝鼎元就任广东普宁知县,兼署理潮阳县,贤明干练,政声颇佳。因执法不阿,开罪惠潮道台,被罢职下狱。出狱后,两广总督素钦其学,召入幕,为之条陈台湾十事。雍正十年(1733年),两广总督上书皇帝,为蓝鼎元辩诬,雍正特召之进京,亲自接见,授广州知府。五月到任,六月即病卒于任上。蓝鼎元所著《蓝公奇案》,为任普宁知县兼署潮阳时问案选录,是作者受诬罢官时所自选。每则写一个案例,共二十四个案例。故事性较强,可作为纪实性公案小说阅读。它们真实地反映了清代前期潮州一带的社会生活现实。除此书外,还有《平台纪略》十一卷附《东征记》六卷、《修史试笔》二卷、《棉阳学准》五卷、《鹿洲初集》二十卷等。

字:玉霖

所处时代:清朝

出生地:漳浦县赤岭乡

出生日期:1680年

逝世日期:1733年

主要作品:《平台纪略》

本名:蓝鼎元

蓝鼎元先后被选拔至太学优贡生、分修《大清一统志》,大抵是书斋文字工作。雍正五年(1727年),蓝鼎元获得了为政一方,将自己经世之学付诸实践的机会。他向皇帝条陈经理台湾、河槽、兼资、海运、凤阳民俗土田、黔蜀疆域六件时务,雍正深为赏识,特授其广东普宁知县,再兼署潮阳知县。

蓝鼎元到任后励精图治,革除吏敝,兴学校,正风俗,秉公办案,深获民间爱戴。平反冤狱,严惩歹徒,令行禁止,吏治严明。还致力于复兴学校,亲自课经书,取缔邪教,在潮阳改邪教祠为棉阳书院。雍正六年(1728年),蓝鼎元因“豁免渔船例金”忤逆上官,被罗织罪名,革职入狱。幸得当地士民为其鸣冤,潮州知府和总督郝玉麟、巡抚鄂弥达等多方协助,保释出狱。蓝鼎元请求归休,鄂弥达为他上书申明受冤始末,遂于雍正十一年(1733年)奉诏进京召见,命其署理广州知府,并聘请他编纂《潮州府志》。蓝鼎元于当年五月间到任,仅月余便因病遽然亡故。

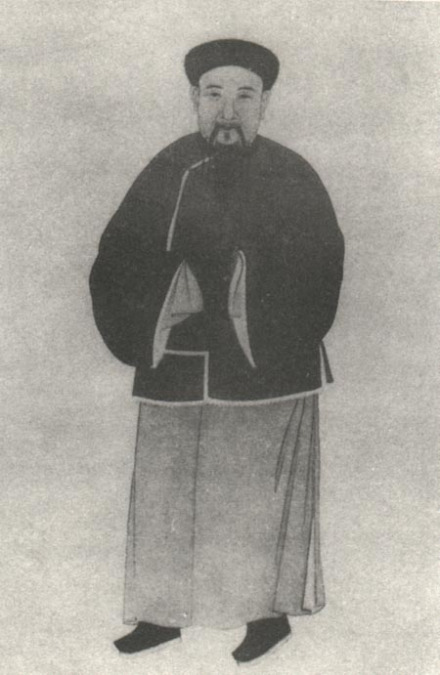

蓝鼎元像

蓝鼎元像

康熙六十年(一七二一),蓝鼎元随蓝廷珍出师入台,平台后又在台湾住了一年多。他出入军府,筹划军机,处理政务,著书立说,提出了很多治理台湾的策略﹔蓝廷珍的文移书檄多出自他手。因而被誉为"筹台之宗匠"。蓝鼎元精熟台湾历史,入台后又全面考察了台湾社会、政治、经济、军事的现实和地理、风俗、信仰、教化等等方面的情况。他最早提出了对台湾进行综合治理,促进台湾走向"文治"社会的具体措施,即十九事:"信赏罚,惩讼师,除草窃,治客民,禁恶俗,儆吏胥,革规例,崇节俭,正婚嫁,兴学校,修武备,严守御,教树畜,宽租赋,行垦日,复官庄,恤澎民,抚士番,招生番?这些,一直是后来台湾官员的治台依据。

蓝鼎元著《鹿洲全集》

蓝鼎元著《鹿洲全集》

清领台湾后,行政建置的一府三县,都集中于西部和南部,而北部和东部却无建置设官。这与康熙末年闽粤移民大量迁台,北部、中部土地大辟的状况,已很不适应。特别是土番居住的广大山区,汉番往来日多,而朝廷中有的官员竟提出将山区列为"弃土",更属不智之毕。蓝鼎元以一个学者的严肃治学态度,提出了中肯的意见。他说:"台湾海外天险,较内地更不可缓,因此日之台湾,较十年二十年以前,又更不可缓。前此台湾仅府洽百余里,凤山、诸罗皆毒恶瘴地,令其邑者尚不敢至。今则南尽琅桥,比穷淡水,鹦笼以上千五百里,人民趋之若鹜矣。前此大山之麓,人莫敢近,以为野番嗜杀。今则群人深山,杂耕番地,虽杀不畏。甚至傀儡、内地、哈仔难、崇爻、卑南觅等社,亦有汉人敢至其地,与之贸易。生聚日繁,渐开渐远,虽屡禁不能使止也。”并提出增设县制的设想:北路地方辽阔,自昔空虚,分诸罗县地为二,在半线以上另置一县,拟名"彰化";淡水地势重要,人口日增,置淡水厅。蓝鼎元呼吁台湾山地万万不可抛弃,特别强调山地之重要。他说:"台湾山高土肥,最利垦辟,利之所在,人所必趋。不归之民,则归之番与贼。即使内乱不生,冠自外来,将有日本、荷兰之患,不可不早为措置。"蓝鼎元的意见,多被朝廷采纳;有关置县的设想及文武官员驻扎、营汛布防、哨船挨班等建议,一一得以实现;关于不能废弃山地的呼吁,也为朝廷大官要员所接受。

鹿洲公案

鹿洲公案

康熙四十一年(一七零二),清政府对移民实行禁止携眷赴台的政策,造成台湾男多女少,青壮年成家难,影响开拓的严重社会问题,蓝鼎元对此给予极大关注。在《论台湾事宜书》、《东征集》中,他列举了移民"皆丁壮力农,无妻室,无老耆幼稚","一庄有家室者百不得一"等大量严酷事实,建议:"欲赴台耕种者必带有眷口,方许给照载渡,编甲安插。台民有家属在内地,愿搬取赴台完聚者,许县呈给照赴内地搬取,文武汛口不得留难。"雍正九年(一七三一),清政府实行凭照携眷入台政策,就是出自蓝鼎元等官员的建议。蓝鼎元著述颇多,主要有《鹿洲初集》、《女学》、《东征集》、《平台纪略》、《鹿洲公案》(又名《蓝公案》、《蓝公奇案》)等,并参加编修《大清一统志》。《东征集》六卷是他为蓝廷珍拟写的公檄、书禀、条陈、告谕的辑成。

《平台纪略》是对台湾一年多的考察后,返乡撰写的。体现在这两本书中的治台卓识和策略,对清代台湾的发展影响根深远。直到乾隆五十二年,清高宗还下手谕:"朕披阅蓝鼎元所着《东征集》,其言大有可采,着常青、

李侍尧购取详闽,于办理善后时,将该处情形细加察核。如其书内所讨论各倏,有与见在《事宜》确中利弊者,不妨参酌采择,俾经理海疆,事事悉归尽善。"台湾史家

连横也说:"鼎元著书多关台事,其后宦台者多取资焉。"

蓝鼎元家族开始迁居台湾,他的长子蓝云锦带领族人以“蓝

张兴”为垦号在阿里港定居,并借其家族平乱有功的政治势力,在屏东平原北部的阿里港地区大力拓垦,将从湄洲朝天阁奉迎的三妈神像供奉于大墩庄店建庙,定名蓝兴宫,即现今台中万春宫。

蓝廷珍的孙子蓝元枚在林爽文事件中奉命率兵前往台湾平定,与其祖父同样担任台湾镇总兵一职。遗憾的是,蓝元枚尚未在台湾建功立业便不幸病故,让乾隆皇帝发出“正当用人之际,蓝元枚竟病故,诸事不顺利,深切焦急”的慨叹。

蓝鼎元像

蓝鼎元像  蓝鼎元著《鹿洲全集》

蓝鼎元著《鹿洲全集》 鹿洲公案

鹿洲公案