-

花灯 编辑

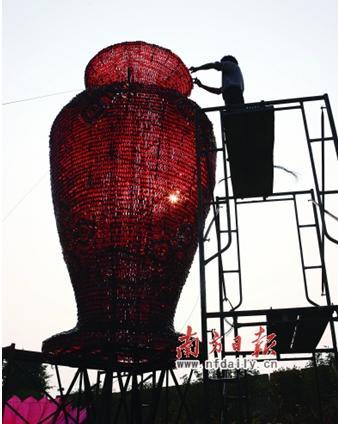

花灯,又名灯笼。灯笼是起源于中国的一种汉族传统民俗工艺品,在古代,其主要作用是照明,由纸或者绢作为灯笼的外皮,骨架通常使用竹或木条制作,中间放上蜡烛或者灯泡,成为照明工具。受汉文化影响,在亚洲华人地区,许多国家的庙宇中,灯笼也是相当常见的物品。花灯是中国传统农业时代的文化产物,兼具生活功能与艺术特色。花灯是汉民族数千年来重要的娱乐文化,它酬神娱人,既有“傩戏”酬神的功能,又有娱人娱乐的价值,现代社会多于春节、元宵等节日悬挂,为佳节喜日增光添彩,祈求平安。自贡市被誉为中国灯城。2012年,广东省兴宁市获评为“中国花灯之乡”。

中文名:花灯

外文名:Festival Lantern

别名:灯笼

起源:汉族传统民俗工艺品

主要作用:照明、欣赏

起源国家:中国

花灯是汉民族数千年来重要的娱乐文化,它酬神娱人,既有“傩戏”酬神的功能,又有娱人娱乐的价值,是汉民族民俗文化的瑰宝。

花灯起源自汉武帝于农历正月十五日于皇宫设坛祭祀当时天神中最尊贵的太阳神,由于彻夜举行,必须终夜点灯照明,此为元宵节点灯的开端;在佛教自印度传入中土后,由于道教神仙术与佛教燃灯礼佛的虔诚互相结合,每到正月十五夜,城乡灯火通明,士族庶民,一律挂灯,形成一个中西合璧的独特习俗。

元宵节是中国传统的灯节。每到这时,各式花灯高悬街头五彩缤纷。胜芳花灯多以亭台禽鱼虫花卉的题材制作。以染色纸缀以各色华丽细条制成,鲜艳夺目。

花灯起源于汉代,盛于唐代,到了宋代遍及民间。中国历代花灯的制作讲究,品种多。

|

|

|

历史传说

隋朝炀帝时,元宵节期间赏灯活动热闹非凡,夜夜笙歌,通宵达旦,张灯逐渐发展为元宵节的重要活动。

彩灯

彩灯

两宋时期国势虽然积弱,此项文化因得到皇室的大力倡行而益加发扬光大,使宋朝成为花灯发展的另一重要历史阶段。明清两朝赏灯热潮未减,坊间更出现灯市,贩售各种花灯,式样繁多,争相竞秀。

中国人元宵节迎花灯的习俗至今已有二千多年的历史,全国各地种类繁多,灯式不一,各有流行。台湾花灯,俗称“鼓仔灯”,因早期制作时多形似锣鼓而得名,流行的种类有走马灯、骰子灯、圆灯、关刀灯等。由于闽南语“灯”与“丁”同音,故一般将提灯、闹灯视为人丁旺盛的佳兆。

神话传说

花灯

花灯

地方戏曲《花灯》。清乾隆中叶,由于昆明商业发达,外省会馆、行业会馆纷纷建立,各地流行的戏曲声腔和戏班也随之而来。为适应地方语言习俗,经历代艺术的加工改造,明清小曲与民歌小调逐步结合,形成了昆明花灯。早期演出是与会火(社火)结合。会火由灯会(灯班)组织举办,于春节、元宵等节日期间活动,演出前要举行“迎灯神”仪式,并由管事向各处投送灯帖。演出队伍由写有“太平花灯”的大灯和写有“风调雨顺”、“国泰民安”字样的各形彩灯领队,随后依次是过山号和文武乐队、狮灯龙灯队、武术杂耍队、高跷、旱船、跑驴、秧歌、秧老鼓、霸王鞭及彩装的剧中人物或“鹬蚌相争”、“大头宝宝戏柳翠”(或为:大头和尚戏柳翠)等故事人物,沿途表演,向接了灯帖的人家祝贺。此种"贺灯"边走边演,称之为“过街灯”。以后发展为在村镇街道广场演出,被称为“簸箕灯”。节目有本地的花灯小戏《打枣竿》、《金纽丝》、《倒扳桨》等,以及移植的明清小曲《城乡亲家》、《瞎子观灯》、《打渔》、《朱买臣休妻》等剧目。经整理,已挖掘出传统曲调1200多首,大体包括情节简单的舞蹈、歌剧、小故事剧三种形式。随着时代的进步,剧目不断创新。在抗日战争时期组成农民救亡灯剧团,演出《张小二从军》、《新四郎探母》等新题材剧目。如今,新剧目同传统剧目穿插演出,成为群众喜闻乐见的地方传统戏曲。

种类

中国花灯是多种技法、多种工艺、多种装饰技巧、多种材料制作的综合艺术,花灯种类繁多,有龙灯、宫灯、纱灯、花篮灯、龙凤灯、棱角灯、树地灯、礼花灯、蘑菇灯等,形状有圆形、正方形、圆柱形、多角形等。

龙灯,亦称“舞龙”,是中国民间灯饰和舞蹈形式之一,流行于中国的很多地方。龙灯前有龙首,身体中间节数不等,但一般为单数,每节下面有一根棍子以便撑举。每节内燃蜡烛的就称为“龙灯”,不燃蜡烛的称为“布龙”。舞时,由一人持彩珠戏龙,龙头随珠转动,其他许多人各举一节相随,上下掀动,左右翻舞,并以锣鼓相配合,甚为壮观。

宫灯,是中国驰名世界的特种手工花灯艺品。宫灯因多为皇宫和官府制作和使用,故有此名。现存最早的宫灯是故宫博物院收藏的明朝宫灯。宫灯的制作十分复杂,主要用雕木、雕竹、镂铜作骨架,然后镶上纱绢、玻璃或牛角片,上面彩绘山水、花鸟、鱼虫、人物等各种吉祥喜庆的题材。上品宫灯还嵌有翠玉或白玉。宫灯的造型十分丰富,有四方、六方、八角、圆珠、花篮、方胜、双鱼、葫芦、盘长、艾叶、眼镜、套环等许多品种,尤以六方宫灯为代表。1915年,北京宫灯首次被送到巴拿马万国博览会展出,荣获金奖,受到国际好评。其后,宫灯逐渐向实用方向发展,出现各种吊灯、壁灯、台灯和戳灯等。中国的宫灯制作以北京最为著名。

走马灯是花灯艺术中一类独特的观赏灯种,其声誉传遍海内外,以广东走马灯为最佳。

花灯在形成了载歌载舞的形式以后,艺人们经过多年实践,将生活中的各种动作和民间武术加以艺术加工,创造和发展了风格不同的文、武花灯。文花灯秀丽洒脱,武花灯健美刚劲。

不同的花灯照片

花灯的制作历史悠久,随着时代的变迁,在材质和造型上都有很大的变化。纸、竹、绸缎、木是很常见的传统素材,塑胶、玻璃纸、亚克力等则是现代的材料。其实只要能透光,花灯的制作材料并没有限定,连水果、废弃纸盒、铝罐都可以做材料,所以花灯的变化有无限的想象空间。一盏盏的灯除了像是黑夜里的小萤火虫,不同的造型也诉说着提灯人在新年的愿望。可爱的小叮当和温馨的维尼熊等是现代文化的新造型,而传统的十二生肖则配合年节作替换,不断出现许多现代较喜爱的新造型,足可荣登花灯造型的排行冠军,得到人们的喜爱。

作龙是动物里面最难、最复杂的,因为人家说:“画虎、画皮,难画骨。”因为作人物的话只要左右不对称,看起来就会怪怪的。有些花灯的学员很想要做这个题材,尤其是作观世音神像的时候,花灯师父通常会劝他不要做,不然就是作卡通一点、简化一点,那如果做的很逼真又不正确的话,会变的很难看。

古时候做花灯用的是竹子,如果用铁丝来做的话会发现,这个结构的方式像再盖房子一样,而且你想要做什么都可以用铁丝把它做出来,就像突然找到一条路,想要做什么就做什么,有一种这种感觉,另外一种就是:一调铁丝可以任意的给你形状,而且思考方向不只是一个方向,可能这个方向,要它鼓一点,在这个方向的时候,它却凹一点,一条铁丝它可以有很多的变化,等于说用方向来讲话,它不只是四面八方,是三百六十度无线空间的地方它都可以去旋转、去弯折,这个来训练我们的思考能力应该是蛮不简单的。

第一步,制作骨架。纸灯笼比较简单的形状是立方体或圆柱体,最好选用可以弯曲的竹枝或竹皮搭成框架,衔接的地方用细线绑紧。如果不好找,细长条状的硬纸板和烧烤用的竹签也可以,结实程度和柔韧性会有所欠缺,但摆在室内也是很不错的装潢。

选材

1、将竹子放在蒸气室内(或加热半小时),然后取出,置阴凉处晾干,但不得过分干燥,也不能放在强光下暴晒。

2、刨皮裁度:刨去粗糙的表皮,裁取竹条所需的长度,以灯笼大小而定。

扎骨架

以交叉方式编织完成灯架,灯架中间,扎数圈竹圈于灯壁上。

制作灯身

在文房四宝店买几张白色、红色的普通宣纸或者洒金宣纸,裁成符合灯笼骨架的长宽,就可以自行设计图案了。书法、绘画、剪纸,都可以在小小的灯笼上一展风采。糊好后,还可以用窄条的仿绫纸上下镶边,看起来更为雅致,很像古式的宫灯。如果不太擅长书画,有一个简单的办法可供参考。用一张薄纸在字帖上描下想要的字样,再将这张薄纸和深红色宣纸重叠在一起,用单刃刀片将字迹挖掉。拿掉薄纸,红宣纸上就出现了镂空的字迹。用白色宣纸做灯身,红宣纸糊在里面,烛光或灯光从镂空处映射出来,效果相当漂亮。

制作光源

如果放在室内,只需要在灯笼里点一根普通蜡烛;如果想提着出去,最好用灯泡和电池做一个简单电路。也许看起来有一点点粗糙,但在元宵佳节里点上一盏自己的花灯,别具风味!

裱糊

先将稀释的糨糊,均匀的平刷在骨架表面,再裱糊棉纱布,即将剪好的纱布轻附在灯架上,再用刷子沾糨糊刷平,最后再粘贴二层做灯笼用的单光纸(如没有单光纸,细棉纸亦可。)注意,刷平糨糊的刷子必须干净,裱糊的纸也必须糊得没有接缝才算真正的裱糊完成。

晾干

将灯笼放在阴凉通风处晾干。

彩绘

1、彩绘或剪贴:以个人所需图案彩绘或剪贴,如人物、八仙、花鸟、仕女等。

2、书写文字:彩绘后,依情况来决定是否书写文字。等文字、图案完全干后,灯笼就大功告成。

自贡花灯

彩灯是国家级非物质文化遗产,始于唐宋、兴于明清、盛于当代,自贡彩灯有800多年历史,有“天下第一灯”的美誉。中华彩灯大世界,全年常态化开园,独一无二、永不落幕。2020年亮灯以来,先后推出“百年辉煌”、“生命之树”、“精卫女神”、“千灯之塔”等大型灯组,连续两年荣登央视元宵晚会分会场,吸引全国各地游客的目光。

彩灯是自贡的一张名片。彩灯是民间举行灯会活动的重要组成元素,传统的灯会都是过年的时候将几十个甚至是上百个彩灯集中在一起展览,构成灯的世界,给人以强烈的视角冲击。传统的灯会一般是从大年三十天开始,到正月十五结束。正月十五闹元宵,这天晚上,自贡彩灯公园人山人海,除了彩灯,还有猜灯谜语,耍龙灯表演。

近年来,自贡灯会被列入国家级非遗名录,成为中华文化“走出去”的一张闪亮名片。胡氏花灯,就是自贡彩灯大家庭中的一员。

胡德芳对传统工艺灯进行了大刀阔斧地改进,把扎染艺术、剪纸艺术、生肖文化等融入灯品,推出了一系列创意十足的花灯,由此胡氏花灯挂进了大街小巷、千家万户。

2023年1月15日,北京世园公园占地面积30万平方米的170组自贡花灯将正式点亮,长达3000米的游览路线将让市民身临其境感受到拥有近千年历史的自贡花灯的魅力。

自贡彩灯以节会灯品、城市景观亮化、美陈展陈、文创产品等形态呈现。灯会活动中,通过老带新、师带徒口授身传,四川轻化工大学彩灯学院、自贡职业技术学校彩灯专业大、中专学历教育,中国彩灯博物馆、行业商协会等公益讲座,传承传习其美术设计、造型、模具、电焊、机械、材料、裱糊、装饰等专业技能,以节会展览、博物馆交流和研学等,传播特色文化。

彩灯,是自贡文旅资源最具代表性的IP之一。2022年10月,“‘多业态+彩灯’推动传统文化创新发展”和“构建‘一机制+两平台’为文化贸易企业保驾护航”两案例入选国家文化出口基地第二批创新实践案例。作为全国首批国家文化出口基地,自贡着力用好用活这块“金字招牌”,利用特色文旅优势,为城市转型升级赋能。

兴宁花灯

兴宁花灯

兴宁花灯最大特点是六格外形结构以圆形为主,兴宁花灯与北京六方宫灯属同一品类。据资料记载,兴宁的“赏灯”民俗已有600多年历史。兴宁置县于东晋咸和六年(公元331年)。唐宋以来,尤其明代以来,北来南迁的汉民支系,在兴宁落居成为主流人群的客家人,把中原先进的文化和迁徙途中江浙地区观灯“闹元宵”的民俗活动传承下来,并加以发展,演变为省内和闽赣等地客属人家特有的赏灯节日活动。兴宁花灯起于元代,盛行于明、清、民国,历经600多年,世代相传,成为当地最有特色的民俗文化。2012年,兴宁市获评“中国花灯之乡”。兴宁花灯的制作十分复杂,须经过选料裁料、扎灯架、剪刻绘制图案、糊裱四道工序。据吴氏花灯的传承人吴镜彬介绍,所用竹料为两龄的垊竹或毛竹,纸张则一般选用红、白、金、黄、绿色纸。做灯师傅会根据客人订制花灯的大小尺寸进行裁料,其后要经过火熏、扎架、糊纸等步骤。传统的兴宁花灯为六格圆形灯,上下结构,中间分上、中、下共五层,分别用手工绘制“恭贺新禧”、“状元及第”、“仙君送子”、“全家福满朝贵”、“子孙满堂”、“弦箫鼓乐”等图案的贴纸裱糊在灯的表面。

芷溪花灯

闽西,有着独特的风土民情。连城的芷溪闹花灯,就是其中的一朵奇葩。

芷溪闹花灯,有着近300年的历史。早在康熙四十五年(公元1706年),芷溪人杨燕山任官于苏州,夫人吴二姑系苏州人氏,酷爱苏州的花灯和锣鼓,于是把花灯、锣鼓从苏州传入芷溪。

花灯大多由99盏小花灯组成,有的106盏。每一盏灯内装琉璃杯,点的是纯清的花生油或茶油,无烟明亮,浑身晶莹剔透,熠熠生辉。宝盖顶上有一红线系在一根弓形竹竿上,供擎灯人握住。每座花灯添油后近15公斤。由于是“纸包火”,故擎灯人擎灯时总是小心翼翼的。他们都经过严格的训练,至少得“步伐稳”“灯不晃”才行。

闹花灯时,鼓乐队在前头,随后就是光彩夺目的花灯了。灯由一人高擎着,周围有许多人像群星拱月一样护卫着。远看花灯,像一簇聚集起来的夜明珠,明晃晃,亮晶晶,五光十色。近观花灯,每一座都由成百盏小灯组成。花灯分上下两部分。部称为宝盖,轴心有两层走马灯,左右相反旋转;四周是各式各样的灯,又分为三层:上层是牡丹花蕾灯,5盏;中层是凤蛮灯,6盏;下层是整鱼灯,6盏。这些花灯造型精巧美观,整头羽末,往往缀有成串五颜六色的细珠,煞是好看。下部是花灯主体,轴心是宝伞花壶灯,四周12串,分内外两层:内层是六角宫灯,或是牡丹灯,花钵灯;外层是花篮灯。

芷溪每年农历正月十一闹花灯,花灯少则十几座,多则几十座,甚至100多座。要是站在高处远远看去,那花灯首尾相接,明烛夜空,灿烂辉煌,蔚为壮观。

重庆秀山花灯

秀山花灯起源

秀山花灯是中国西南地区花灯艺术中的一支重要流派,是集宗教、民俗、歌舞、杂技、纸扎艺术为一体的民间文化现象和民间表演艺术。

秀山花灯表演每年从正月初二开始,至正月十五结束,十六以后叫“厚脸灯”。秀山花灯的传统表演,场地不限,院坝、堂屋、街头巷尾,只要有一个十多平方米的平地即可。由于各地花灯班表演形式和表演风格、表演内容的需要,也有需要特殊场地的。如表演“高台花灯”,就需要传统老式的木方桌二至三张,表演的二人在几张桌子重叠高度的桌面上进行花灯二人转表演。花灯小戏,需要“搭台子”,简易布景,一般是在坝子的土台上表演,或者在吊脚楼上表演。历经数百年的发展,秀山花灯逐渐形成了具有独特风格的民间艺术。

表演程序

演出主要包括:设灯堂、启灯(请灯)、跳灯、辞灯。

在花灯中,设灯堂是带有浓厚传统仪式的表演活动。花灯班在出灯前,都要设灯堂,供奉“金花小姐”、“银花二娘”神位,由灯师傅点燃香烛、烧纸钱敬奉花灯神,祈求、保佑跳灯人诸事顺利,平安吉祥。祭拜仪式后,就在灯堂又唱又跳。由灯师傅先领唱《安位》、《唱位》、《开光》,其后,齐唱《起灯调》,并将要演出的曲调唱一遍。请灯仪式结束后,花灯班就可外出跳花灯了。

跳灯,是花灯的主要演出活动。花灯班都是在接灯人家的堂屋、院坝跳。先唱《观灯调》、《祝贺调》,临走时唱《谢主调》。

辞灯,到每年的正月十五晚上,花灯班就在河边坝子举行辞灯仪式,祭拜神灵,演唱《送灯调》,由掌调灯师傅领唱一遍春节期间所有演唱的花灯曲调(称收调)。然后焚烧花灯及神位,并将跳灯人的衣服从火上抛过,祈求跳灯人一年平安。

花灯二人转

这是秀山、酉阳花灯的主要表演形式。从表演中幺妹子和赖花子的地位看,它不同于全国其他地方流行的“二人转”,而是具有地地道道二人跳“门斗转”的特点;是对“跳团团”的继承,是男的围着女的转、丑的围着美的转、矮的围着高的转。女的、美的、高的在中心地位,以“双脚并立回正身”,保留着明显的原始女性崇拜的特点。

双花灯

即由二男二女(二丑二旦)同时歌舞演唱。主要用来表现热闹、喜庆等较大场面,如《双采茶》、《大闹红灯》、《闹华堂》等,就是用双花灯形式来表演的。有的地方在表演中加入了“花子打岔”、“翻厂子”等表演和民间杂技艺术,从而增添了热烈氛围和乐趣。

花灯群舞

是从“花灯二人转”发展而形成。是近30多年来专业文艺工作者辛勤研究探索的结晶,是人民群众所喜爱的表演形式,也是与新时代衔接得最密切的一种表演艺术。其表演形式是由二女二男、四女四男、多女多男来进行表演的较大型的花灯歌舞,演出要有专业舞台。

花灯戏

秀山、酉阳民间传统的花灯戏,又称“单边戏”,也称“花灯歌舞戏”、“花灯小戏”。一般无布景,演员装扮也简单,情节简单,演出时间短。有生、旦、丑三种角色,内容多以表现民间生活和神话传说剧目为主。

花灯剧目

秀山花灯主要分布在兰桥、溶溪、峨溶一带,主要剧目有:

《牧童看牛》、《看牛下棋》、《三媳敬寿》、《箍桶匠》、《小媳妇》、《盘花》、《表妹盘花》、《老伴盘花》、《三碗饭盘花》、《花子醉酒》、《徐氏教子》、《徐氏做媒》、《玉乐瓶》、《下南京》、《卖花记》、《五杯酒》、《三碗饭》、《三星送子》、《同年妹打彩》、《闹江州》、《陈姑赶潘》、《四季景》、《万花池》、《宝儿搂姐》、《裁缝偷布》、《刘胡子哥哥下棋》、《打渔救生》、《王大娘补缸》、《百花赠剑》、《安安送米》、《送报条》、《闹五更》《开财门》等30余折。

这些小戏大多是反映人民群众劳动、爱情及百姓的日常生活,具有活泼轻松、风趣诙谐的特点,乡土气息浓郁,内容虽然单调粗浅,但为老百姓所喜闻乐见。

泉州花灯

元宵节亦称“灯节”、“灯夕”,家家张灯,户户结彩,闹花灯。泉语“灯”、“丁”谐音,寓祈望人丁兴旺、迎接光明之意。

灯节最早的历史记载从汉武帝开始。汉武帝在平定“诸吕之乱”后称帝,称帝时刚好是农历正月十五,祭拜“太一”(当时信奉的显赫神明)时汉武帝出宫游玩,刚好碰上民间放灯。于是定正月十五为“灯节”,有与民同乐之意。

唐·玄宗开元年间(713—741年),每逢上元都要放灯三夜(十三至十五)。上元活动由于都在夜晚,故有“元夜”、“元夕”和“元宵”的称呼。节日的主要景物是“上元灯”,因此又有“灯夕”之称。

泉州的“灯节”始于唐朝。唐代士族南下,将闹花灯习俗带到泉州。

泉州的“灯节”在宋朝发展到顶峰,花灯之盛,冠绝天下,形成“上品花灯”,有“春光结胜百花芳,元夕分华盛泉唐”之说。特别是南宋,在泉州设南外宗正司,管理3000多名来泉州定居的皇室宗亲。他们仿照临安大放花灯,上元的活动热闹壮观。宋·《五杂俎》誉称:“天下上元,灯灼之盛,无逾闽中。”甚至连京城杭州点灯都委托泉州太守、南安知县雇工精制。

泉州花灯内容,以山水风景、历史人物、飞禽走兽、亭台楼阁为主。类别主要有走马灯、莲花灯、宝莲灯等。最具泉州特色的是“无骨灯”和“料丝灯”。其中“无骨灯”为泉州独创,直接用硬纸连接而成,与一般灯用竹子做骨架的做法不同。而“料丝灯”则八面通透,采取镂空的做法,点起灯后整灯通透。

清末·陈德商《温陵岁时记》:“上元:……上元灯——市人制灯出沽,或以五色纸,或以料丝,或扎通草,作花草人物虫鱼,燃以宝炬,维妙维肖,俗名古灯。恒于府治西畔双门前作灯市。……故桐荫吟榭邱家树《上元灯》词云:一年元夕一回换,怪听声声卖古灯。”

清末·陈德商《温陵岁时记》:“上元:……弄龙——各铺好事者,是夜以青纱数丈,制为金龙灯,燃蜡炬,十数人执而舞之,曲伸盘旋,鳞甲毕动。前导一球,随之上下。亦且敲鼓鸣金吹笛,与儿童竹马,群履踢球,杂游市上焉。”

挂灯:

元宵前夕,多数人家在居家、店铺门口悬挂花灯或大红灯,烘托喜庆气氛。生男孩之家,制作或购买花灯,挂到寺庙、宗祠,以示“添丁”;德化有的还要宰杀一只公鸡、加一篮白粿敬祖。

送灯:有年内出嫁的女儿,娘家在节前要买绣球灯或莲花灯一对派男童送到女婿家,祈祝早日“出丁”;对嫁后未生男孩的,娘家习惯赠予“观音送子灯”,谓之“送灯”。

清末·陈德商《温陵岁时记》:“上元:……上元灯……有新嫁女者,女家须买白芙蓉灯一双,送于婿家,云是宜男兆。……张炳文云:最是女家忙送客,吉祥争买白莲灯。”

赏灯:元宵夜,男女老少成群结队上街赏灯。

游灯:元宵夜,小孩手提春灯,点上蜡烛,走门串户,结成游灯队伍,信步游灯。

出灯(抢灯):泉语“灯”、“丁”同音,“出灯”即“出丁”,寓意人丁兴旺。

小孩游灯时不慎把灯烧了,即“出灯”。如烧的是红灯,预示生女孩;烧了白灯,预示生男孩。

灯被抢也是“出灯”。古时元宵节,富人组成“游灯族”,没钱买灯做灯的穷人就组成“抢灯族”。在游灯的大街上,空手的穷人们用歌谣嘲笑提灯的富人:“梅花灯,点不香;官刀灯,搅茅房……”随后一拥而上抢夺富人的灯,被抢的富人不仅不恼怒反倒兴高采烈。

猜灯谜:猜灯谜是逛灯会的又一趣事。把谜语贴附灯上,供人边赏灯边猜谜,猜中者向主持人领取奖品。

南安桃源上元点灯:

唐·武则天久视元年(700年),泉州开始建城,当时市区范围较小,上元花灯活动无法与北方城市相提并论。至于民间自发点灯历史悠久而且延续至今者,在福建应首推南安丰州桃源。

桃源上元点灯,名闻遐迩。唐·僖宗广明元年(880年),傅实(参见《泉州人名录·傅实》)以威武军节度招讨使从长安带兵入闽镇守泉州。因有政绩,敕赐傅实银印青绶,衔银青光禄大夫检校尚书左仆射(相当于宰相)。傅实原建府第于泉州东门外凤山南麓,聘紫云黄守恭(参见《泉州人名录·黄守恭》)五世孙女为夫人。僖宗光启元年(885年),傅实舍第修建护安功德院(即泉州东禅少林寺),带兵驻扎南安丰州重建府第(今武荣傅氏大宗祠)。为了表示效忠朝廷而建唐王宫(即桃源宫),内有唐太宗李世民、徐茂公、程咬金、尉迟恭、秦叔宝塑像。每早按仪朝拜,从未间断。上元也按照长安结灯的仪式,祝天子万年,与民同乐。这就是桃源上元点灯的开始。

傅实迎娶夫人黄氏后,隔年上元节前,黄家父母因最疼爱这女儿,特送来红、白莲花灯一对,预祝早生贵子,合家欢乐。从此,开泉南上元送灯的先河。

往后,每逢上元,傅姓族人就在唐王宫和大宗祠点灯,相沿成俗,年年如此。

明·世宗嘉靖廿九年(1550年),傅夏器(参见《泉州人名录·傅夏器》)参加京都会试高中会元(进士第一名),授仪制主政,为泉州府、南安县和傅姓争光。南安知县伍文定赠颂联:“泉山名姓无双本;南邑文章第一家。”第二年上元,傅姓族人欢欣鼓舞地举行大型灯会,附近十多个村庄,数千人积极参与,傅氏大宗祠和唐王宫内外及街道两旁,挂着数以千计的各式花灯,灯月辉映,热闹无比。

明·神宗万历年间,朝廷占星官启奏皇上:“天上白猿星将于上元之夜下凡转世,位在偏南方向。”世间没有不透风的墙。傅夏器遂与族亲相议,以上元灯会的盛况吸引白猿星下凡转世。燕山黄姓也不约而同地参与这次竞争,彼此全力以赴各尽所能。但见桃源傅氏大宗祠和唐王宫外,以及沿街的屋檐都挂着斗灯、橘灯、百花灯、宝塔灯、如意灯、玉簪灯、绣球灯、料丝灯、龙虾灯、走马灯、润饼灯、白兔灯、公鸡灯、年年有余灯、鲤鱼吐珠灯、双龙抢珠灯、龙凤呈祥灯、仙女荷花灯、嫦娥奔月灯,真是五颜六色,千姿百态,应有尽有,目不暇接。

唐王宫前的龙柱上闪烁着红色对联:“二十传来,君明臣忠称盛世;三百载往,国泰民安庆升平。”宫内有宫灯百盏,大小不一,精巧异常,灿烂辉煌。傅氏大宗祠大门前耀眼的对联:“管弦喧天,人往人来金吾夜;灯花匝地,溪南溪北玉园春。”厅堂的柱联:“逢盛世,安居乐业,尽是桃源仙境;庆元宵,源远流长,既成柳邑民风。”正厅中灯群四簇,宫灯为主,绕以红白莲花。

礼案上安放三件宝贝:一是宋·宣仁皇后赐给郡马傅察(参见《泉州人名录·傅察》)的商代欹器(倾欹易覆之物,可置于座右以为戒),二是宋·傅少师楫上朝手执的玉如意,三是玉鸳鸯。堂下笼吹吹奏,喜气洋洋。大宗祠前广场上有梨园演出、南音会唱、舞狮和踢球。鳌山四周用锦缎围绕,流苏缀饰;鼓鸣于内,钟应以外,灯火三层,光辉夺目。鳌山上有亭台楼阁,有暗藏机关发条的戏剧人物,能在灯下表演一些动作。可见当时闹花灯规制宏伟技艺高超。

值得一提的是,上元盛况空前的灯会之夜酉时,主持人精心安排傅姓媳妇“钻灯脚”。桃源石盘一位新婚妇女得到白猿星投胎转世,生下傅文龙。他于明·天启二年(1622年)中进士,授河南道御史、陕西都察院。此乃闽南上元灯节“钻灯脚”的起源。

南安英都拔灯(串灯):

元宵节南安县英都镇特有的活动,从正月初九即开始举行。

英都“拔灯”由来已久。宋元时期,以泉州港为起点的“海上丝绸之路”崛起,每年夏冬雨季,泉州郡守和市舶司官员率领外国番商使者,在九日山下昭惠庙举行隆重的祈风仪式,拜祀海神盛极一时。泉州各沿海港口、内河驿渡码头纷纷建海神庙,英都昭惠庙便是其中之一。英溪水九曲十八弯,船工用驳船航运,把英都的粮食、丝绸、薪炭、茶叶、笋干等运到泉州。为祈求航运顺利,船工都到英都码头拜祀。通常逆水行舟需拉纤,俗称“拔船”。英都昭惠庙每年元宵灯节,乡人把逆水行舟拉纤和喜庆迎灯结合起来,产生了“拔灯”民俗游乐活动。

事先备好特制的数条粗大的长缆大麻绳,各家各户带来各式灯笼,每盏灯笼间隔二尺左右,挂在大绳上,每条可悬挂数十盏甚至一百多盏,称为“一阵”。数条连成数阵,选择一名体形剽悍的男子为首,前头打起两把大火把,并排行进为主导。后面数十人紧扶灯绳呼喊着快步紧跟,生动地再现当年英溪船工拉纤时逆水行舟奋力拼搏的壮观场面。

通常有十多“阵”,多者二十“阵”左右,各“阵”之间,“大鼓吹”、“花鼓唱”、“车鼓舞”、“南音弦管”、化装戏艺掺杂其间,到了家家户户门口、鞭炮、火花、烟火持续不断,把节日欢乐气氛推向高潮。

“拔灯”队伍从英墟街昭惠庙出发,经后店、鞍后巷、沿荣山北侧依山势逐步登高。灯阵行至山脊之间,前导的两把耀眼的火把,时而高举,时而落下,后面灯笼顺着山势绕成一圈圈灯笼阵,倒映在五世祠堂东轩、西轩门口的两个大池里,水天相映,灯火闪动,五彩缤纷,灿烂非凡。

晋江东石数宫灯:

晋江东石镇每年元宵节,凡新婚的青年,都须把新娘陪嫁的宫灯挂到始建于明朝的嘉应庙(又称九龙三公宫)里去。从正月十三晚开始持续三个夜晚,男女老少齐集庙里,欣赏五彩缤纷、争奇斗妍的宫灯,或猜灯谜,或听南曲清唱。赏灯时,人们数着这一年宫灯的对数,算一算当地增加了多少人口。闽南语“灯”、“丁”同音,东石男人大都常年出海在外,通过数宫灯,可使那些回家过春节的航海者了解家乡人丁情况。

早年到台湾的东石人还把家乡这一习俗带到了台湾布袋嘴。台湾也有三公宫,每逢元宵节,当地居民也在宫内提挂宫灯。不仅如此,以前每年元宵节,台湾那边的乡亲都特地赶回“会灯”,通报该年在台湾的宫灯对数,并把家乡的数字带回去,以互报闽台两地子孙发展的情况。这一习俗一直保持到新中国成立。

安溪蓝田游灯龙

每年正月十五,安溪县蓝田乡后清村都要“游灯龙”。其俗源自元朝闽南一带的民间草台“蜈蚣戏”(已失传),集全村人力物力一起过节,成为民间化解矛盾的最好方式,增进邻里往来、和睦。

游灯龙从当天晚上8时开始,村里准备好龙头和龙尾,村里的男女老少每人准备好一盏灯笼组成龙身,随着参加人数的增多,灯笼渐渐汇成了“灯龙”。全村只擎一条灯龙,灯龙越长,象征该村人丁越兴旺。活动通常要持续一个半小时,在走家串户之后,村民们将一起到村里空地临时搭起的戏台前看高甲戏。

潮州花灯

潮州花灯是中国民间艺术宝库中的一大瑰宝。它是一门综合艺术。潮州歌册《百屏灯》反映的大多是戏曲曲目中经典的场景。人物造型、脸谱、服装、道具好多均来自于戏剧原型。屏灯的布景、人物的服饰等又与雕塑、绘画密切相关。比较高档的人物服饰还会用到潮绣、金银绣品。屏灯、挂灯的整体协调的美感又与色彩、美学渊源甚深。同时,综合渗透了解剖学、透视学原理。

介绍

花灯

花灯

广东省茂名信宜市镇隆镇六双花灯是广府文化、高凉文化、壮瑶文化的结合体,是粤西地区保存得最完整最原始的农耕文化形式。六双花灯以竹篾为骨,以宣纸为面,以祝语为表,以烛火为心,纯手工制作,其品种繁多,制作精巧,具有原始农耕性、历史传承性和浓郁的乡土性,渗透着浓浓的岭南文化色彩。

2022年2月,花灯(得胜花灯)、花灯(回族花灯舞)被列入四川“省级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单”。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

花灯

花灯 花灯

花灯 花灯

花灯