-

墨戎苗寨 编辑

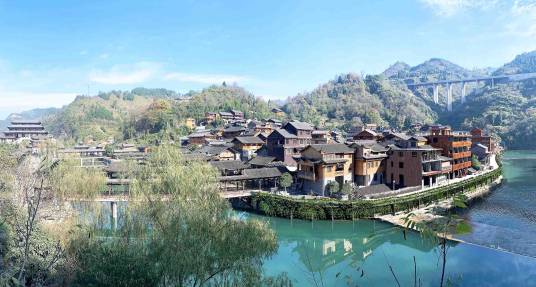

墨戎苗寨即龙鼻嘴村,全村由13个苗寨组成,有17个村民小组,共1018户,5568人,位于吉首、古丈、保靖三县(市)交界处,距州府吉首20公里,距古丈县城22公里,距张家界130公里,距风凰古城80公里。该村正处于张家界至凤凰这一“黄金通道”上,焦柳铁路、龙吉高速公路、省道S229公路穿寨而过,交通便利。“墨戎”为苗语,意为“有龙的地方”。墨戎苗寨的苗族风情、苗族文化艺术主要有:苗族服饰银饰、苗族刺绣、苗族建筑、苗族赶秋、苗歌、四方鼓、荡秋千、舞狮耍龙、上刀梯下火海、巫傩绝技等。墨戎苗寨被湖南省有关厅局和国家有关部委分别授予“苗族花鼓之乡”“民族团结示范点”“湖南省少数民族特色村寨”“湖南省特色旅游名村”“中国少数民族特色村寨”“中国传统村落”“中国非物质文化遗产传承基地”“中国民间文化艺术之乡”“国家3A级旅游景区”。

中文名:墨戎苗寨

外文名:Mo Rong Miao Village

地理位置:湖南省湘西土家族苗族自治州古丈县

气候条件:亚热带季风性湿润气候

开放时间:全年:周一至周日 07:00-18:00

景点级别:AAA级

门票价格:30

占地面积:11.8 km²

著名景点:拦门、风雨桥、乖乖楼、巫傩堂、四方苗鼓、苗家特色长龙宴等等

墨戎苗寨

大约五千多年以前,生活在长江与黄河中下游一带广大平原地区的九黎部落向北扩张,与东进和南下的炎帝、黄帝部落发生剧烈的武力冲突,经过长时间的征战,以蚩尤为首的九黎部落在涿鹿地区被击败,蚩尤被黄帝擒杀。大部分苗族先民被迫开始第一次大迁徙,放弃黄河中下游地区而退回到长江中下游平原,并于洞庭湖和鄱阳湖之滨建立了“三苗国”。随着“三苗国”的日渐强大,尧、舜多次对“三苗”进行征剿。舜帝“南巡狩猎”,对不服舜帝管制的“三苗”进一步攻掠,苗族先民再次被迫向西南和西北地区迁徙。

向西北迁徙的这支苗族先民,一部分融合于“羌人”,成为西羌的先民;一部分则因人口增多,耕地少,转而向南四川盆地的平原地区迁徙;有的更是穿过平原向南、向西深入云南、老挝、越南等地。

而往西南迁使的苗族先民则与楚人融合,后因楚汉争霸战争,楚国灭亡,苗族又一次次的背井离乡,一部分进入黔东北地区(今铜仁一带),一部分南下广西融水,后又到达贵州雷山等地。

另一部分从洞庭湖西迁的苗族先民,溯沅江经过长途跋涉进入武陵山区的五溪(雄溪、樠溪、酉溪、武溪、辰溪)一代,后来形成了史上著名的“武陵蛮”(又称“五溪蛮”)。古丈属酉溪为五溪之一部。

战国时,古丈地区属楚。秦统一中国,置郡县,古丈属黔中郡。至汉,属武陵郡(其治城设今常德)酉阳县(其城设今永顺王村)。三国时,属东吴荆州郡酉阳县。自梁至隋,改属沅陵郡大乡县(其治城设今永顺老司城)。至唐,属溪州(老司城)。五代十国时,属楚溪州下溪州。至宋,属辰州泸溪郡。明朝时期,古丈属永顺宣慰使,设有四旗,墨戎为英旗。明王朝经营西南以来,朝廷与当地苗族之间冲突时起时伏。明万历四十三年(1615),明王朝为防苗变,始修苗疆边墙(现称中国南方长城),南起凤凰与铜仁交界亭子关,北到古丈的喜鹊营(即墨戎苗寨)。自东汉到清朝年间,古丈为苗蛮地,“改土归流”后属永顺之4保。清道光二年(1822)建置古丈坪厅,设抚民同知,辖6保,共包括228寨,其中苗寨58个,墨戎为西英保。古丈坪厅因属苗疆要地,曾与凤凰、乾城、永绥(花垣)三厅被称为“苗疆四厅”。

由于统治阶级的压榨,苗族人民的反抗交替不绝,被朝廷认为“三十年一小反,六十年一大反”。清朝乾隆、嘉庆年间(1795、1796),以默戎为中心的周围苗民奋起响应和参加了湘西苗民起义的斗争,苗民义军进攻古丈坪卡,与清军激战。光绪二十三年(1897年),古丈抚民同知汪明善听从四品拔贡许炳元主意,向老百姓加征税款,默戎苗民不堪负重、苗弁梁再拔率苗民百余人,杀进城里,砍掉了竖在文庙坡上的拔贡桅杆,抗捐抗税。民国8年(1919),墨戎苗寨周围共58寨苗民,苦于苛捐杂税,一万多人聚集九龙洞,在苗民首领龙廷九的率领下,喊出“反过朝廷、硬过衙门”的口号,进行了长达数月的抗捐罢税斗争。

民国11年(1922)湖南废道制,全县行政区划为8个乡,默戎为西英乡。民国32年(1943)古丈县与相邻县调整地域管辖,调整后西英乡改称信义乡。1950年古丈县人民政府成立,隶属永顺专区,全县划分4个区,信义乡又改称西英乡属第4区。1956年撤区并乡,古丈设1个镇15个乡,西英乡改为龙鼻乡。1958年,全县实现政、社合一的人民公社化,龙鼻乡又改为默戎公社。1966年默戎公社又再改为龙鼻公社。1984年,农村体制改革,政、社分设,社称乡、大队称村,取消龙鼻公社,新成立默戎镇,墨戎苗寨称龙鼻嘴村。

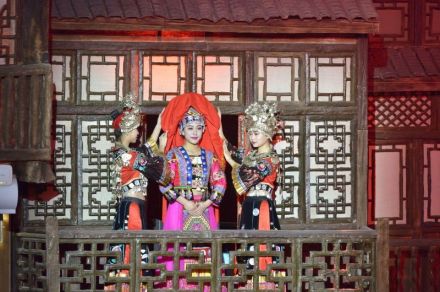

苗族服装

苗族服装

苗族服饰以夺目的色彩、繁复的装饰和耐人寻味的文化内涵著称于世。苗族服饰图案承载了传承本民族文化的历史重任,从而具有文字部分的表达功能,是苗族服饰图案所具有的独特魅力。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象,有表意和识别族类、支系及语言的重要作用,这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看,采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看,服饰发展史上的五种形制,即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型,堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看,她们善于选用多种强烈的对比色彩,努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感,一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从

构图上看,它并不强调突出主题,只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看,分为盛装和便装。盛装,为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装,繁复华丽,集中体现苗族服饰的艺术水平。便装,样式比盛装样式素静、简洁,用料少,费工少,供日常穿着之用。除盛装与便装之分外,苗族服饰还有年龄和地区差别。墨戎一带苗族男女便装均较为简朴。男上装一般为左衽上衣和对襟上衣以及左衽长衫三类,以对襟上衣为最普遍。下装一般为裤脚宽盈尺许的大脚长裤。女便装上装一般为右衽上衣和圆领胸前交叉上装两类,下装为各式百褶裤和长裤。

银饰

银饰品普遍

流行于湘西苗族地区。 在远古的迁徙过程中,苗族人逐步认识到了银子的神奇功效,银子具有物理许性质上的消炎杀菌的作用,慢慢的苗族人就喜爱上了银饰品,认为佩戴它可以除病消灾。具体的有银冠、银珈、项圈、披肩、项链、牙签、髻簪、耳环、手镯、戒指等。项圈由小到大多达七圈为一套,重二千余克。造型或呈四棱突起,绕如螺旋,或偏圆,平面上錾出各种花纹图案。项圈是苗家姑娘恋爱、结婚必备之物。牙签一般由数根薄而透明的牙签和四到八条银链、小银铃组成,每条银链又由数十个直径不超过2毫米的小银环连缀而成。每个零件又编、錾、刻出各种图案,常见的有鸾凤交颈、双凤朝阳、并蒂桃等,以祝愿幸福吉祥;鲤鱼跳龙门、梅花满场等表达好愿;针筒、猴子喜

桃、狮子滚绣球等则表现生活情趣;一副牙签要同时具备形美、色明、声脆、实用等优点。 讲究的人家,还都会用银质的水杯喝水、银碗筷给小孩吃饭、用银制品来刮痧等等方式来达到消毒、保健、养生的目的。

苗族的手工锻造银饰品的工艺已经列入了国家非物质文化遗产名录,其成品具有极高的美学以及收藏价值。墨戎苗寨为保护和传承非物质文化遗产,做了大量的工作,是重要的苗族银饰的手工锻造技艺传承地。

边边场

边边场

边边场

唱苗歌也是苗族青年表述心迹、传递情感的一种方式。苗歌博大精深、构式严谨、种类繁多。在或激越高亢或委婉缠绵中表情达意。青年男女苗歌唱答时,陶醉在一种艺术氛围中,求含蓄多比兴,绝无淫词烂调;赶“边边场”必须避开同宗的父老兄弟姐妹,偶然相遇也必须马上规避,否则将被视为大不敬;同姓男女皆为兄弟姐妹,不能谈情说爱,更不能通婚,同姓通婚将被视为大逆不道。

四方鼓舞

古丈县墨戎苗寨是全国著名的苗鼓之乡,国务院授予的民俗文化艺术之乡。苗鼓已被列入国家级非物质文化遗产名录。苗鼓节奏明快,动作舒展大方,鼓者双手交替击鼓,全身闪转腾挪,击鼓与舞蹈结合在一起,极富观赏性。《猴儿鼓舞》风趣诙谐,表演者边敲鼓边模仿猴子的动作,挑逗戏耍;《花鼓舞》鼓点节奏欢快,表演者动作轻盈,姿势曼妙。

墨戎四方鼓舞的国家级传承人向红霞女士,观察墨戎一带苗族人的生产生活,在传统苗鼓的基础上结合采茶、揉茶、炒茶等工序编创了一套“四方鼓舞”。鼓者舞袖相联,左旋右转,步伐灵活多变,把苗族人们的生活场景自然而然的融入到了鼓舞的表演之中,鼓声时而柔慢,时而激越,柔时充满了生活美好气息,激越时则满是战场的喧嚣,让人激动不已。

2013年,湘西古丈墨戎苗寨四方鼓队在全国鼓舞邀请赛中喜获铜奖。

赶秋节

赶秋节

赶秋节

相传很久以前,苗寨有个名叫巴贵达惹的青年,英武善射,为人正直,深受众人仰慕。一天,他外出打猎,见一山鹰从空中掠过,便举手拉弓,一箭射中。与山鹰同时坠落的,还有一只花鞋。这只花鞋,绣工极为精巧,一看就出自聪明美丽的苗寨姑娘之手。巴贵达惹决意找到这只花鞋的主人。他设计、制造了一种同时能坐8个人的风车,取名“八人秋”。立秋这天,他邀约远近村寨的男女前来打秋取乐。打秋千本是苗族姑娘最喜欢的活动,巴贵达惹想,那个做花鞋的姑娘,一定会来。果然,他愿望实现了。他找到了那只花鞋的主人,美丽的姑娘七娘。后来,他们通过对唱苗歌建立了感情,结成夫妻,生活十分美满幸福。从那以后,人们沿袭此例,一年一度地举行这种活动。最后演变成“赶秋节”,有的说是赶“立秋日”,有的说是“赶秋千”。

接龙

接龙是苗族最主要的图腾之一。认为龙神在冥冥中主宰人们的命运。一户人家或者一个村寨的兴衰祸福都与龙神的护佑与否有关。因此,苗家人时常举行接龙活动,以求避灾去邪、人财兴旺。苗家接龙舞可分为大型的村寨接龙和家庭接龙。两种活动仅是规模大小有别,其过程基本相同。一般要选3女2男象征东西南北中五方龙神,端坐于堂屋中。苗巫师则身穿法袍,手摇铜铃,作法诵经,先祭龙、问龙,然后巫师带领众人到有水井处取水接龙,最后安龙。“寨龙”一般安在寨子背后,“家龙”则安在主人家的堂屋里,即在堂屋中央挖一个小洞,在洞里放置一个小土罐或一个小瓶子,瓶内放一点朱砂,灌满水后用石板盖上,安龙仪式就结束了。把“龙”接回了家里或寨中,此后便可保佑全家或村寨无灾无难、年年五谷丰登,六畜兴旺。

巫傩绝技

湘西苗族延续至今的万物有灵的宗教信仰形式,直接反映了巫教的宗教内涵。苗族人从大迁徙开始到定居湘西,长期生活在民族斗争和恶劣的自然环境之中,民族的生死存亡时刻威胁着他们,人仇鬼恨交织在一起,听不见天神的福音,得不到天子的恩赐,他们除了崇拜祖先、信仰民族鬼魂外,就只有继续信仰万物有灵了,他们把一切的自然物都想象成有感觉、有意志、有思维的生命体,能像人那样进行有意识、有感情的活动,具有人一样的社会关系,使自然人格化,与人平等相处,使人们得到一种精神安慰。墨戎一带的巫术,就是这种信仰这种精神的具体体现 。

苗族傩技渊远流长,独具特色,享誉海内外,其绝技绝活既惊、奇、险,又神秘莫测,让人匪夷所思。仍保留着“踩铧口”、“捞油锅”、“上刀梯”、“吃火”等绝技绝活。

墨戎苗寨的“秤杆提米”、“仙人合竹”等巫傩绝技的表演令人叹为观止。

稻花鱼

稻花鱼是湘西苗族人最爱的一道美食,插秧的时节,在稻田里放上几百尾鱼苗。鱼儿靠捕捉稻田里的虫子为食,稻花盛开以后,就到了鱼生长的最欢快的时节。散落的稻花会让鱼儿长得膘肥体壮,是食用的绝好时机。 稻花鱼,营养物质含量很高,特别是蛋白质含量是普通鱼的3—5倍。稻花鱼肉质细嫩,味道香美,适合煮汤。先将锅子烧红,放适量当地的花生油和茶油,把姜丝煸至香味四溢,然后把鱼放入锅内。待到鱼身两面都炸成微黄时,注入泉水,盖上锅盖,沸腾后,添加食盐,再用细火焖10来分钟就可以出锅了。稻花鱼吃起来含有稻花的清香味,因此不要放过多的佐料,否则会破坏原味。当然,稻花鱼如放些辣椒,则香辣扑鼻,是下酒的绝佳好菜。

苗家长龙宴

是苗族宴席的最高形式与隆重礼仪,已有几千年的历史。通常用于接亲嫁女、满月酒、以及本村寨其他重大喜庆节日的宴饮活动。左边是主人座位,右边是客人座位。主客相对,主人劝饮并对酒高歌,如若客人对不上主人的歌,那主人是不会轻易地给客人筷子的。其过程充满了苗家所特有的喜庆和欢乐,为苗寨所必不可少的一次经历。

在党的惠民、富民政策的指引下,墨戎苗寨(龙鼻嘴村)村支(居)两委在古丈县委县政府以及墨戎镇党委的领导下,团结和带领全村人民,以“旅游兴村、茶叶富民”为全寨发展的指导原则,积极摸索以深度挖掘和保护民族文化为核心的旅游产业的发展之路,全力发展苗族风情乡村游,于2013年4月8日,成立了“湘西墨戎苗寨乡村游有限责任公司”,组建苗族“四方鼓舞”、“苗族银饰手工锻造工艺基地”、“巫傩绝技”、“苗族山歌”、“苗族跳舞”等民间艺术表演队。通过参访保存完好的古朴苗寨、欣赏神秘的苗族民俗表演以及品尝独具风味的“苗家长龙宴”招徕游客,自2013年“墨戎苗寨民俗风情风景区”试营以来,受旅游市场的喜爱。

2018年,全年接待国内外游客达到102万余人,2019年预计接待游客人数将超过120万人,同时公司还解决了500多人的就业问题,直接间接创造就业岗位数百个,为当地的经济发展、增加当地农民的收入做出了巨大的贡献,取得了巨大的的社会经济效益,为武陵山片区的人民的脱贫致富闯出了一条新路。

苗家长龙宴:¥30

满 意 度:100%

景点简介:

墨戎苗寨有湘西“小千户”之称,对了歌、喝了酒、击完鼓,才能走进这个曾经是“竿子营”的古苗寨:“竿子营”的营房、烽火台流淌着历史的沧桑;精彩绝伦的苗家手工银饰锻造技艺会让人叹为观止;在杨占鳌将军的故居里,去感受苗族人的家国情怀、民族大义;在茶农家里,去品鉴最好的“有机茶”之一的“古丈毛尖”;奥运会展演过的“四方花鼓”会让您感受到战鼓的震撼;苗人的巫傩神技更会让您瞠目结舌,目瞪口呆……

游玩主题:中国少数民族特色村寨

所属地区:湘西州

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。