-

陈天华 编辑

陈天华(1875年-1905年12月8日),原名显宿,字星台,亦字过庭,别号思黄,湖南新化人,中国清末资产阶级革命派出色的宣传家、革命家、小说家、鼓动家。陈天华自幼从父识读,少年时因家境贫寒,曾辍学在乡间做小贩,向人借阅史籍之类书籍。1896年,随父迁居新化县城,入新化资江书院学习。1898年,入新化实学堂,深受维新思想影响。后曾到岳麓书院求学。1903年春,以官费生赴日本留学,入弘文学院师范科。不久,投身反对沙俄侵占中国东北的斗争,参加了留日学生组织的“拒俄义勇队” 和“军国民教育会”。次年,回国准备参加华兴会发起的长沙起义,因事泄失败而返回日本。1905年6月,与宋教仁等创办《二十世纪之支那》杂志。同年8月,中国同盟会成立,他任秘书,并被推为会章起草人之一。《二十世纪之支那》改为同盟会的机关报《民报》后,任编辑。同年11月,日本文部省颁布歧视并限制中国留学生的《清国留学生取缔规则》。12月8日,陈天华为唤醒同胞,抗议《清国留学生取缔规则》,于日本东京大森海湾跳海自杀,年仅31岁。陈天华著写了《警世钟》《猛回头》两部浅近通俗的宣传作品。书中直陈中国所面临的亡国危机,表达了强烈的反帝爱国思想,并提出关于救亡图存的革命主张,在社会上产生强烈反响,成为辛亥革命宣传的奠基之作。

别名:显宿

字:星台

号:思黄

所处时代:晚清

出生地:湖南省新化县

出生日期:1875年

逝世日期:1905年12月8日

主要成就:一生救亡图存,宣传革命,是辛亥革命时期杰出的鼓动家和宣传家。

主要作品:《猛回头》和《警世钟》两书

本名:陈天华

毕业院校:日本法政大学

早年求学

陈天华是辛亥革命时期著名的革命先驱者之一。他原名显宿,字星台,亦字过庭,别号思黄,1875年3月6日生于湖南省新化县下乐村一个贫寒的塾师家庭。父亲陈善,是个落第秀才,教书糊口,为人正直善良,乐于助人。母亲早逝,哥哥残废,幼年的陈天华经常提个篮子做小买卖,过着半流浪生活。陈天华5岁随父识字,9岁便熟读《左传》。他酷爱民间弹唱之词、小说,熟读《西游记》,《封神榜》等书,且“间尝摹拟,仿其文体作通俗小说,或山歌小调”。这为他后来在思想上和文字技巧上从事革命著述打下了良好基础。

陈天华自小生长于农村,深刻地了解民间疾苦,痛恨清廷腐败,同情太平军起义,憎恨曾国藩等汉人官僚,因此,“少时即以光复汉族为念,遇乡人之称颂胡、曾、左、彭功业者,辄唾弃不顾。”在路旁的亭柱上他曾书写一副对联:

莫谓草庐无俊杰

须知山泽起英雄

1895年,陈天华随父亲迁居新化县城,他穿梭于街头巷尾,仍以提篮小卖作营生。由于他求知若渴,有时候他提着篮子到县里的资江书院旁听。族人陈御丞见他如此好学,就主动拿钱资助他入该院就读。

陈天华深知读书机会来之不易,把“书院里的一部二十四史,整日整夜,细心研读”。从而使他对中国古代典籍有了深入了解。每当他读到“奸佞乱朝,夷狄滑变,制度废弛”之处,就禁不住掩卷长叹,发出对民族危机的深切关注和忧虑。

1898年,陈天华考入新化实学堂。这时维新思想广泛传播,陈天华在学堂中受到影响,无比振奋。有一次,他在教习罗仪陆出的一道作文题《述志》中写道:“大丈夫立功绝域,决胜疆场,如班定远、岳武忠之流,吾闻其语,未见其人。至若运筹帷幄,赞划庙堂,定变法之权衡,操时政之损益,自谓差有一日之长。不幸而布衣终老,名山著述,亦所愿也。至若徇时俗之所好,返素真之所行,与老学究争胜负于盈尺地,有死而已,不能为也。”罗仪陆阅后不禁拍案称奇,高声叫绝,在课卷上批道:“狭巷短兵相接处,杀人如草不闻声”,盛赞他非同凡响的志气。在校期间,陈天华广泛涉猎新学报刊,“慨然欲任天下事”。

1900年,陈天华来到长沙,入求实书院就读。他每次考试皆名列前茅,道德文章俱优。当时一位有名望的地方官员,非常器重陈天华的才华,欲将自己的爱女许配给天华为妻,陈天华却以忧伤的心情回答说:“天下方多故,安能再以儿女情累我乎?国不安,吾不娶。”

1902年底,湖南巡抚俞廉三令每道保送4名学生,参加选拔留学日本和师范馆生的考试。陈天华由长宝道选送参加了考试,结果被省城师范馆录取,旋又被选为留日官费生。

东渡日本

1903年3月3日,陈天华一行50人

拒俄运动遭到清政府的残酷镇压,陈天华痛苦不堪,寝食不安。他怀着满腔悲愤,从1903年初夏开始,至仲秋结束,写成通俗读物《猛回头》、《警世钟》。通过这两本书,他痛切地陈述民族危亡惨局,唤醒国人从迷梦中醒来,奋起反抗外敌入侵,实行反清的革命,字字血泪,感人肺腑。《猛回头》初版印行5000部,不到数旬,销罄无余。同年10月,沙俄大量增调兵力。侵入我国东北,亡国惨祸迫在眉睫,陈天华万分震怒,“如痴如狂,如孤儿弱女之新丧考妣,奔走彷徨于故旧间,相见无一语,惟紧握友人手,潸然涕泪交横而已。”悲痛到极点时,乃“啮指血作书数通,寄示湘人,要求湘人预备死战”。

准备起义

1903年11月4日,黄兴、宋教仁、刘揆一等人在长沙召开华兴会筹备会议。陈天华闻讯,很受鼓舞,立刻束装起程,于12月只身返回湖南,襄助黄兴等人开展革命活动。

他回到湖南,完全放下留学生的架子,一下子扎到社会的底层,每天同那些穿着破衣烂衫的劳动大众谈论救国大事。有些目不识丁的老百姓,听了他的宣传都感动得落泪。

他所著《猛回头》 及《现世政见之评诀》,在湘、赣诸省广为传诵。1904年2月15日,华兴会举行正式成立大会,陈天华加入华兴会,并参与了长沙起义的策划。他擅长文字宣传,在《俚语日报》上继续发表反清革命的文字,湖南反动官绅借故罗织罪名,意欲逮捕陈天华。在友人的劝说下,陈天华于同年4月再渡日本,入东京法政大学。

是年暑假,华兴会长沙起义日期临近,他按捺不住心中的兴奋,不辞劳瘁,于当年7月再次回国返湘。按照黄兴等人的安排,陈天华和姚宏业被派往江西,游说巡防营统领廖名缙,届时发难,响应长沙起义。

9月24日(农历8月15日中秋节),浏阳普迹市沿例召开牛马交易大会,哥老会拟将这一天作为开堂拜盟的日子。黄兴决定在此举行马福益的少将授衔仪式,令刘揆一与陈天华、徐佛苏、陈福田等军、学界人,秘密与马福益及其属下头目龚春台、冯乃古等见面。陈天华化名郑浩然住在关家巷何祠,致书黄兴陈述洪江会同华兴会合作意见,几及万言,交醴陵人漆英等携往普迹会议。后来会上的议决案基本上是按他的意见拟定的。此次大会,声势十分浩大。

但长沙起义因叛徒刘佐楫告密而归于流产,黄兴等人避走上海,陈天华亦由江西吉安转赴上海。11月7日,黄兴、陈天华与在上海担任华兴会外围组织爱国协会会长的杨毓麟等40余人在新马路余庆里召开大会,共同议定在鄂、宁发动一次新的起义,但又因受皖人万福华刺王之春事件的牵连,造成黄兴、苏鹏、张继等13人被捕入狱,鄂、宁起义计划只好搁浅。对此,陈天华心情十分沉重,悲痛欲绝,拒绝出逃,正襟危坐待捕。他悲愤地说:“事不成,国灭种亡等死耳,何生为?”经友人多方劝说,勉励他等待时机,他才束装航海东行,于是年底第三次抵达日本东京,复入法政大学学习。

然而,陈天华终因图谋反清革命受到严重挫折,心情抑郁,经原华兴会会员徐佛苏等人介绍,结识梁启超。在梁的诱惑下,曾一度有过向清廷请愿,要求立宪以救危亡的想法,曾于1905年初发表《要求救亡意见书》于留学界,并准备返国北上请愿,此事遭到黄兴、宋教仁等人的反对,经过反复做工作,陈天华才打消请愿的想法。此后,陈天华在华兴会主要领导人的帮助下丢掉了改良幻想,同梁启超等人疏远关系,重新振作起来。他协助宋教仁、田桐等人筹备创办《二十世纪之支那》杂志,1905年6月24日正式出版。他笔耕不辍、呕心沥血,连续撰写了《支那最后之方针》、《国民必读》等论文,继续宣传反帝反封建思想。在《狮子吼》这篇没有写完的通俗小说中,具体描绘了一个理想中的“民权村”,为中国未来社会勾画出了一幅理想的蓝图。

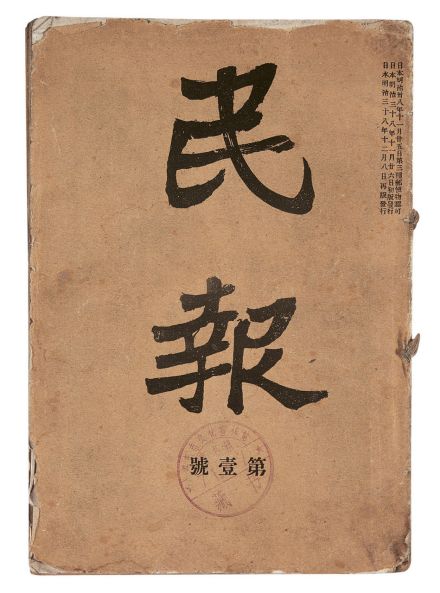

民报

民报

面对革命浪潮的汹涌澎湃,清政府惶惶不可终日,多次要求日本政府协助取缔留学生的革命活动。11月2日,日本文部省颁布了《关于许清国人入学之公私立学校之规程》,严厉禁止中国留学生的革命活动,强迫留学生遵守清政府的法令,剥夺留学生的集会、结社和言论、通信自由。留学生不堪其辱,于“取缔规则”颁布次日,各校代表齐集留学生会馆,要求日本政府取消,并提出全体留学生罢课归国的建议。

11月13日,留学生召开会议,会上发表了《东京留学生对文部省取缔规则的驳议》的长篇声明,对“取缔规则”全文15条逐条予以驳斥,大会一致决定全体罢课。7日,全体留日学生8000多人实行总罢课,以示抗议。面对这场尖锐的斗争,同盟会内部在认识上和斗争方法上出现了意见分歧,一派以秋瑾、宋教仁等人为代表,组成联合会,主张全体罢学归国;另一派以胡汉民、汪精卫等人为代表,组成维持会,主张忍辱负重,以便继续在日本留学,这两种观点都有一批拥护者,两派相持不下。

蹈海殉国

就在这关键时刻,中国留日学生总会负责人纷纷乘机引退,不肯负起领导责任。日本报界指责中国留学生是“乌合之众”,日本《朝日新闻》公然丑诋留学生“放纵卑劣”。陈天华为祖国的前途忧愁惆帐,为留日学生的分歧激愤不已。他想来想去,愈发焦灼不安,而又无法解决内心的矛盾,决定以一死而警醒国人,激励留学生“坚忍奉公,力学爱国”。他在极端痛苦的心情下,写下《绝命辞》,同时又写了一封《致留日学生总会诸干事书》,便于12月8日,一步一回头地走向日本东京大森海湾,投水自尽。时年30岁。

他的死,果如巨石落水,激起万丈波澜。噩耗传来,三湘震动,四海同悼。

陈天华投海的第二天,人们将他的遗体运回横滨。留日学生自动云集会馆,即日举行追悼大会。人人悲愤填膺,有的甚至愿与先生同死。陈天华所写《绝命辞》,由一人宣读,数百听众听着听着泣不成声。香港革命志士郑贯一在杏花楼为陈天华举行了追悼大会,参加吊唁的群众有1000余人。

陈天华蹈海赴死的悲壮行动,迅速影响了全国。1906年3月27日,留日学生姚宏业在上海创办中国公学受到反动绅士阻挠,愤懑难平,也效法陈天华,投上海黄浦江自戕。5月20日,长沙各界近千人在左文襄公祠举行了陈、姚二烈士追悼大会。禹之谟、宁调元等人当场决定公葬二烈士于长沙岳麓山,获得大家的一致赞同。5月23日陈天华和姚宏业的灵柩同抵长沙,当天便举行了公葬仪式,10000多人前往送葬,长沙全城学生出动,首尾绵延10多里,哀歌动地,鞭炮震天。

公葬陈、姚事件,成为一次外争国权、内争民主的爱国运动,推动了革命形势的深入发展。陈天华之死,粉碎了日本政府文部省颁行“取缔规则”的阴谋。慑于留日学生的反抗和日本各界舆论的压力,日本政府未敢贯彻实施,始而延期,继而中止,最后成“不取消之取消”。此后,斗争形势发生了新的变化,激进者或相继回国实行革命,或与同盟会保持一致,继续斗争,动摇者也开始坚定起来,与革命派一道开展斗争,日本各界对留学生的看法有了根本的改变。

1912年3月6日,孙中山以临时大总统名义下文批准给陈天华、杨毓麟等烈士建立专祠,刻文褒扬。

1917年9月,周恩来东渡日本前夕,曾写过一首感人肺腑的诗篇:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。热情地歌颂了陈天华这位为民主革命而献身的革命先烈。

陈天华墓

陈天华墓

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。