-

艺术家 编辑

艺术家是专门从事艺术生产这一特殊精神生产的人。作为艺术创作的主体,他在整个艺术活动中具有重要地位。艺术活动涉及“世界-艺术家-作品-读者”,其中,“艺术家”作为核心要素是联结各要素的纽带。艺术家将其所体验的世界通过各艺术种类的独特艺术语言和表现手段转化成艺术作品;艺术作品承载了艺术家对世界的感悟并将其呈现给读者;读者在欣赏作品的同时又时时以伊瑟尔所说的“隐含的读者”的身份与艺术家对话,因为艺术创作者在创作之中常常会考虑读者的接受问题。因此,离开了艺术家,就没有了艺术创作,也就没有了艺术作品、艺术鉴赏和整个艺术活动。

目录

中文名:艺术家

外文名:artist

拼音:yì shù jiā

注音:ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ

释义:具有杰出成就的艺术大家

繁体字:藝術家

而这一过程又可以分为两个阶段,即初级社会化与次级社会化。首先,人通常需要经过初级社会化,将客观的社会结构和社会世界内化,确立起社会、身份和现实的认知,完成第一次社会化;由于一般的社会通常都有一定的劳动分工和相当体量的社会知识库,这就有了对一定的知识进行社会分配的次级社会化。次级社会化是对制度性子世界或以制度为基础的子世界的内化,它的目的指向获取角色专属的知识和学习角色专属的带有价值色彩的语汇。

拉斐尔《雅典学院》

拉斐尔《雅典学院》

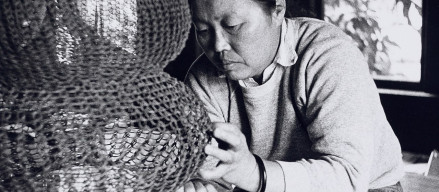

露丝·阿萨瓦(Ruth Asawa,1926-2013)

露丝·阿萨瓦(Ruth Asawa,1926-2013)

同时,他也指出,公众或者说社会之于艺术家的重要性,“但是会不会也有艺术?这在同样大的程度上也有赖于我们自己,亦即艺术家的公众。通过我们的冷漠或我们的关心,通过我们的成见或我们的理解,我们还是可以决定事情的结局。恰恰是我们自己,必须保证传统的命脉不致中断,保证艺术家仍然有机会去丰富那串宝贵的珍珠,那是往昔留给我们的传家之宝。”

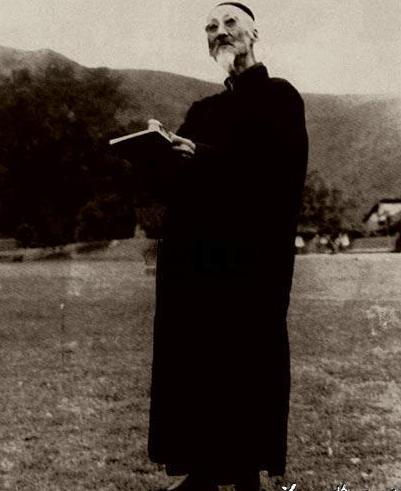

黄宾虹在画速写

黄宾虹在画速写

艺术家的独特个性外化为创作结果,体现出艺术生产与艺术作品的创造性与不可替代性,而这一创造性又内嵌于具体历史的上下文之中。具体来看,艺术品的不可替代性的构成要素有:创作主体的艺术心理定势所包含的各个层次的文化知识、艺术专业知识、艺术创作经验和创作才能,以及艺术家所取材的丰富多彩的社会生活与自然现象。而这些要素的不同排列组合构成了具有独特面貌的艺术作品。也就是说,以具有千差万别各显神通的艺术主体去采取丰富多彩的生活素材构思艺术意象,并选用千变万化的艺术语言去表现艺术意象,势必会形成种种不同特色、富有个性、多姿多彩的艺术形象,即势必会产生不可替代性的艺术作品。

白南准《电视佛》(TV Buddha)

白南准《电视佛》(TV Buddha)

艺术家的修养

艺术家的修养包括进步的世界观与深刻的见解、广博的文化素养及丰厚的生活积累。

进步的世界观指对整个世界包括自然现象和社会现象等的基本观点的总和是先进的,同时艺术家的思想见解不仅应当还是进步的,还应当是深刻的。只有具备正确而深刻的见解,才能把握和揭示出生活深层中的本质和规律来,也才能创作出有生命力的艺术作品。艺术创作常常是艺术家思想的“载体”,表达着艺术家对社会、人生、历史、自然等的审美认识和思考。能否具有深刻的见解和深邃的思想,常常是衡量艺术家素质高下的重要标准。

广博的文化素养可大致分为三类:①一般文化,指非艺术类所涉及的知识,包括社会科学相关学科及自然科学中的一些基础知识;②姊妹艺术文化;③专业文化,指本专业所涉及的相关史论与技能知识。这三者的关系如下:一般文化是所有艺术文化(姊妹艺术文化和专业文化)的基础;各姊妹艺术文化是整个文化大树上与专业文化相互影响、交互生长的分支。一般文化与姊妹艺术文化的素养都直接、间接或潜在地影响到专业审美文化的生成与发展。三者综合地对艺术工作者的成长产生很大影响。学识修养能帮助艺术家从整体上提高创作的境界,文化素养直接影响艺术的感受力与表现力。

丰富曲折的人生阅历和生活体验是艺术创作的基本材料和前提条件。艺术创作的火花,是艺术家深切的主体感受与社会生活的独特事件相遇合、相碰撞而产生的。对于一个有一定创作能力的艺术家来说,如果拥有丰富而又深刻的生活积累,特别是自已亲身经历的,或与自已的命运发生联系的经历的深切感受,往往容易激发欲罢不能的创作冲动,从而得心应手、左右逢源地构思和创作出内涵深刻、感人至深的艺术作品。

艺术家的审美创造能力

艺术家的审美创造能力包括敏锐的观察力与强烈的感受力、丰富的想象力与独特的记忆力、卓越的创造力与精湛的技能技巧。

艺术家应极重视敏锐细腻的观察力和深入对象内心的感受力的锤炼。社会生活是艺术创作的源泉,因此,深入观察周围的世界,洞悉社会的众生相,审视自我的内心世界,是艺术家把握现实、进行艺术创作的基本素质和必要准备。是否具有独特的观察能力与强烈的艺术直觉感受能力,直接表现出艺术家的艺术素质的高低、深浅。

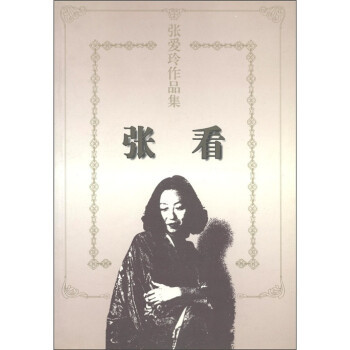

张爱玲(1920-1995)

张爱玲(1920-1995)

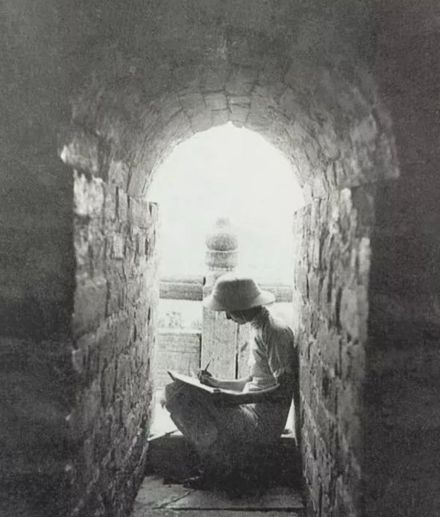

林徽因(1904-1955)

林徽因(1904-1955)

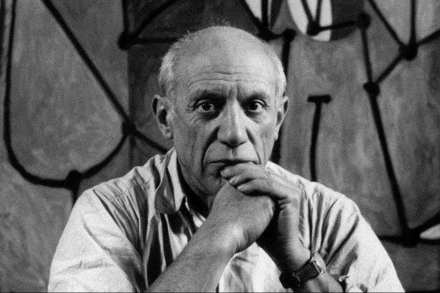

毕加索(1881-1973)

毕加索(1881-1973)

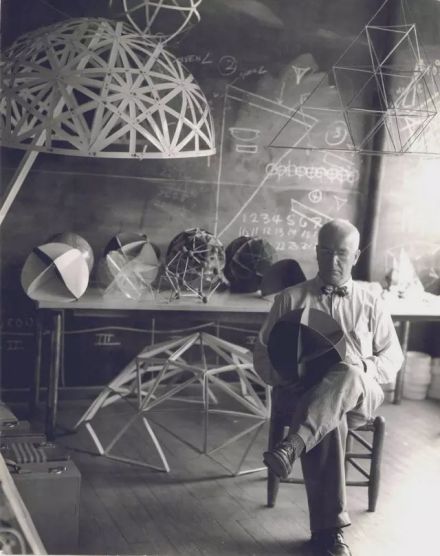

富勒 Richard Buckminster Fuller

富勒 Richard Buckminster Fuller

艺术技巧又是不断发展的。适用于前代艺术家的艺术技巧,有些在当代已不再适用或少用了,尤其是像电影电视这样科技含量高的艺术形式更是如此。因此,优秀的艺术家需要随着时代的发展而进一步发展、创造、运用新的艺术技巧,以适应当代艺术的需要。

不断优化艺术心理定势是艺术修养的最高目标

定势这个概念,最初是由德国心理学家缪勒和舒曼在一八八九年提出,后经苏联心理学家乌兹纳捷加以改造,并形成一种系统的理论。所谓艺术心理定势,是指艺术工作者在掌握了一定的文化科学基础知识、艺术基础理论与艺术创作的基本技能的基础上,在长期进行艺术修养的过程中,头脑中逐渐形成的稳定而又习惯成自然的艺术心理态势。这就是说,以往长期反复运用惯了的文艺知识、创作经验、艺术思想、审美观念和世界观等形成了习惯意识和习惯无意识,这种习惯意识和习惯无意识便是主体的既定心理态势,它可以预先决定后来活动的趋势的模式,也在以后进行艺术创作活动中起着充分的准备和指向性作用,在一定程度上无需意识的操作。

当然,当遇到不熟练的新的创作内容,或是难题,或是长篇巨著,只有习惯意识和习惯无意识的作用是不够的,必须还要有自觉的意识,甚至还须要借助抽象思维的分析、推理和判断,全神贯注、日以继夜地连续进行思维活动,才能逐步解决它。这也就是说,艺术心理定势中的习惯意识和习惯无意识的心理活动与自觉的意识是互相配合和统一的。所以,只有成熟的艺术工作者,才能形成这种比较系统而又稳定的艺术心理定势。

艺术心理定势及其作用是贯穿在艺术创作全过程的每一个基本环节的始终的,即贯穿在体验生活、艺术构思、运用艺术语言创作完整艺术形象等的全过程中。艺术心理定势是有高低、优劣之分的。因为组成艺术心理定势的艺术修养各方面的内容本身就存在着这种区别。

优化艺术心理定势和非优化艺术心理定势在一定的条件下两者是可以互相转化的。艺术心理定势的完善化和优化是没有止境的,它是艺术家们进行艺术修养的最高目标。有抱负、有作为的艺术工作者,总是会自觉地使自己的艺术心理定势向着完善化和优化的方向发展,以有利于在艺术创作上取得优胜,从而创作出更多的艺术佳作。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。