-

白铁矿 编辑

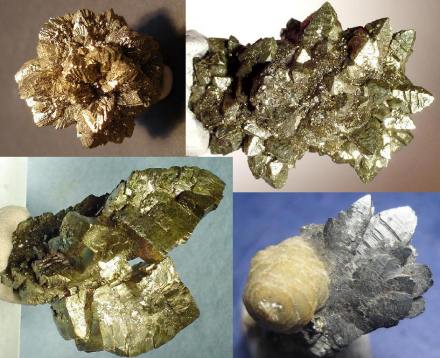

白铁矿是一种铁的硫化物矿物。英文名为Marcasite,来自阿拉伯语,原指黄铁矿,是对硫化铁矿和类似的不确定矿物的命名。白铁矿成分FeS2,常含砷、锑、铋、镍、钴等。是黄铁矿同质多象变体。斜方晶系。晶体常呈板状。集合体呈结核状、钟乳状、皮壳状等。淡黄铜色,微带浅灰或浅绿色。条痕灰绿色。金属光泽。硬度5—6,比重4.6—4.9。在自然界的分布远比黄铁矿为少。为熟液矿床,见于晚期低温成矿阶段的产物,常见于晶洞,呈肾状或胶状集合体。外生成因的白铁矿见于泥岩、砂泥岩和碳质地层中,常呈结核状。白铁矿与黄铁矿形成条件不同,白铁矿由弱酸性溶液沉淀,形成温度低,在氧化带较黄铁矿更易分解,其产物与黄铁矿相同。

白铁矿

白铁矿

内生白铁矿常见于晶洞中。通常与黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、磁黄铁矿、雄黄、雌黄等硫化物、碳酸盐共生。外生白铁矿常以结核状产于含碳泥质岩地层中,极少量自形晶产于低温热液矿床的晶洞中,高于350℃变为黄铁矿。

晶体结构

白铁矿

晶胞参数:a0=4.0445Å,b0=5.425Å,c0=3.388Å。

主要粉晶谱线:3.42(80),2.,689(100),2.404(60),2.303(70),1.754(90),1.431(50)。

晶系:斜方晶系,斜方双锥对称型:3L33PC。结晶习性常呈板状,较少数为短柱状。又常呈复杂双晶,依柱面(110)作双晶面,或依轴面(101)作双晶面,外观上构成矛头状或鸡冠状集合体。寻常更多成结核状,钟乳状,臀状,壳状及放射状集合块等形状产出。

光学性质

反射色黄白。反射率:52(绿光),45.5(橙光),44.5(红光)。强双反射,平行a轴白带玫瑰褐色,平行b轴亮黄色,平行c轴奶油白色。强非均质性,从绿到紫红色。

化学组成:FeS2(Fe=46.6%,S=53.4 %)。

物理性质

颜色色呈淡黄铜黄色,稍带浅灰或浅绿色调,新鲜断面则几乎银白色。条痕暗灰绿。金属光泽,不透明。硬度5—6。相对密度4.9g/cm3。性脆。参差状断口。比重4.6—4.9(较黄铁矿稍小)。具弱导电性。

2FeS2(白铁矿)+7O2+2H2O——→ 2FeSO4+2H2SO4

硫酸亚铁易溶于水和冷酸,并有很好的硫氰酸汞盐显微结晶反应和硫酸根的显微结晶反应。另外,经常发现白铁矿表面有腐烂现象,实际上是白铁矿受氧化后生成的硫酸腐蚀的结果。

实地观察证实:黄铁矿在自然界氧化很慢,其氧化进程是有别于白铁矿的。在降雨量多的湿热地区,黄铁矿的氧化并不经过硫酸盐化过程,而是由黄铁矿直接氧化为褐铁矿。其作用过程大体可用下式代表:

4FeS2(黄铁矿)+11H2O+15O2——→Fe4O3(OH)6(褐铁矿)+8H2SO4

氧化后生成的硫酸则随流水而散失,褐铁矿则仍保留黄铁矿原有形态(如立方体、五角十二面体等)的假象。这种现象,无论是室内或室外,宏观或微观都是容易见到的。相反,白铁矿假象的褐铁矿却很难见到,其原因可能是白铁矿氧化时因发生硫酸盐化使晶形遭到破坏,而形成钟乳状、放射状、同心环状及土块状,以低热液阶段更为发育,因此在此阶段白铁矿的存在量相对较高。白铁矿的风化促成了“铁帽”的发展,而在以菱铁矿为主的较高阶段,“铁帽”则普遍地不大发育。

黄铁矿与白铁矿在自然界中有差异,也反映在矿物酸中的溶解方面:若将黄铁矿与白铁矿放在1:1硝酸中,室温下黄铁矿不起作用。而白铁矿则表面变为灰色,而且会明显起泡,以至完全溶解,并出现絮状硫:

FeS2(白铁矿)+4HNO3(稀)——→Fe(NO3)2+2S↓+2NO2↑ +2H2O

黄铁矿无此现象。用微化法区分二者可以一目了然。

此外,白铁矿的光片在反光显微镜下具有明显的非均质性,而黄铁矿则是等轴晶系矿物,显均质性。这一差异,熟练的矿相工作者是不难区分的。但必须注意,由于白铁矿在磨制光片的过程中,热和水的作用(磨片时发生)会加速白铁矿的分解(硫酸盐化作用),故最好是快磨速看,先将矿样在切片上切割平整,快速磨制后,立即在显微镜下观察光性特点,以利区分。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。