-

随园诗话 编辑

《随园诗话》是清代文学家袁枚创作的诗歌美学和诗歌理论著作。正编十六卷,首次出版于清乾隆五十五年(1790);补遗十卷,首次出版于清嘉庆年间。此书系统阐述了袁枚的诗歌理论及审美倾向,其内容多记当代诗坛趣闻逸事,也有对古今诗人诗作的议论品评,集中阐发性灵说。反对拟古和矫饰,倡导抒写性灵,写真性情,重“真”“活”“新”。认为“自《三百篇》至今日,凡诗之传者,都是性灵,不关堆垛”“诗写性情,惟吾所适”。对沈德潜的格调说、翁方纲的肌理说、王士祯的神韵说均表不满。此书是继《原诗》之后具有较高学术价值的诗论专著,在当时的诗坛上很受重视,刻板印行后十分畅销,风靡一时。

作品名称:随园诗话

作者:袁枚

类别:诗歌美学和诗歌理论著作

首版时间:清乾隆、嘉庆年间

字数:约50万

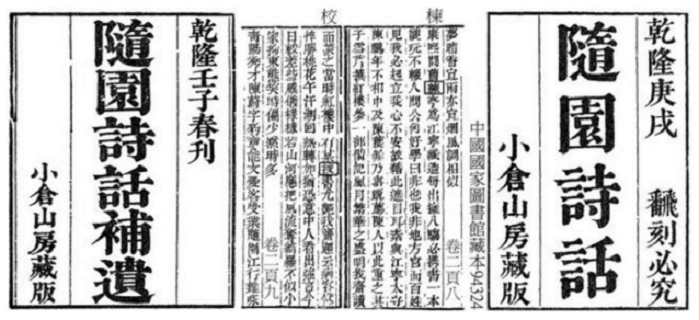

《随园诗话》清光绪年间江南刻本卷一第一页

《随园诗话》清光绪年间江南刻本卷一尾页

《随园诗话》小仓山房本扉页

《随园诗话》是袁枚晚年撰写的文学批评著作。其撰述的现实动因,是不满于乾隆间流行的以沈德潜“温柔敦厚”的“诗教”理论为代表的过于注重诗歌道德取向的文学风尚,以及片面强调“格调”的形式化创作方法,同时批评翁方纲以汉学考据作诗的不良风气。袁枚从辞官后开始编撰此书,书名取自他卜居的随园。正编十六卷,成书于清乾隆五十五年(1790)。由于《诗话》中对当代诗人诗作多有点评,初刊后反响很大,以至于有人寄诗求袁枚选入诗话,所以在十六卷《诗话》之后,袁枚又撰写了十卷《补遗》,写至病故为止。

主题思想

《随园诗话》及其《补遗》理论上最突出的主张,便是“性情”或称“性灵”之说。袁枚认为:“诗人者,不失其赤子之心者也”,而“诗者,人之性情也”。未失赤子之心者作诗,其性情必“真”,因而反过来说,“诗难其真也,有性情而后真,否则敷衍成文矣”。就此再看文学发展史,袁枚所见便是:“自《三百篇》至今日,凡诗之传者,都是性灵,不关堆垛。”“堆垛”自然失“真”,但“真”诗除了不堆垛之外,还须有特定的诗意。所以袁枚论“性情”,连带着也强调诗“趣”或者叫“风趣”。他说:“诗不可以木。”又说:“有格无趣,是土牛也。”只是这“趣”也“欲其真”,“人必知此,而后可与论诗”。

由于主张“诗写性情,惟吾所适”,所以《随园诗话》评价古今诗作,多持比较宽泛的标准,而不专守某体某格。卷三记袁枚与人对答曰:“人或问余以本朝诗谁为第一,余转问其人,《三百篇》以何首为第一?其人不能答。余晓之曰:诗如天生花卉,春兰秋菊,各有一时之秀,不容人为轩轾。音律风趣,能动人心目者,即为佳诗,无所为第一第二也。”又袁枚对宋代严羽论诗之说颇多赞同,《诗话》多有称引。但同时他也指出:“严沧浪借禅喻诗,所谓羚羊挂角、香象渡河,有神韵可味,无迹象可寻,此说甚是。然不过诗中一格耳。”因而王士禛奉之为至论,冯班斥之为谬谈,都不能算是真正懂诗者。就此《诗话》归结道:“诗不必首首如是,亦不可不知此种境界。”而正由于袁枚对诗的风格体制持这样一种眼界相对开阔的态度,故《诗话》评价诗人多有切中要害之言。如卷二称王士禛“自是一代名家”,“才本清雅,气少排奡,为王、孟、韦、柳则有余,为李,杜、韩、苏则不足也”,即其例。

也由于诗是各适性情的产物,而性情不同的诗人,即便是大家,所作仍有所擅长及其短处。所以换个角度,《随园诗话》又指出学诗不能无弊。袁枚写道:“学汉、魏、《文选》者,其弊常流于假;学李、杜、韩、苏者,其弊常失于粗;学王、孟、韦、柳者,其弊常流于弱;学元、白、放翁者,其弊常失于浅;学温、李,冬郎者,其弊常失于纤。”救弊的最佳方法自然是“吸诸家之精华,而吐其糟粕”,但这显然不太容易,故袁枚接着提醒后学:“大概杜、韩以学力胜,学之,刻鹄不成,犹类鹜也。太白、东坡以天分胜,学之,画虎不成,反类狗也。佛云:‘学我者死。’无佛之聪明而学佛,自然死矣。”这里实质上又回到了《诗话》的本题,即学诗亦当各随性情。再看《诗话》卷七所谓“为人不可以有我,有我则自恃佷用之病多”,“作诗不可以无我,无我则剿袭敷衍之弊大”,可见在学与创之间,袁枚更倾向于有所独创。

另一方面,《随园诗话》也并不是一部纯理论的文学批评著作,而是选录了大量古今诗作,尤其是清代作品,并加以独特评价的实践性论著。由于书中收录清诗人甚至较通常诗选还多,所以在当时即遭到“收取太滥”的批评。但袁枚从他的各极性情的理论出发,宣称其《诗话》收诗标准依然是“宁滥勿遗”。在这一原则指导下,《诗话》所录虽难免芜杂之病,但也的确保存了一批风格各异而又不为人知的清代前期诗作。同时《诗话》又坚持以人存诗的宗旨,将其交游所及的不少布衣诗人佚事记入书中,故使此书同时具有了文学研究资料丛编的特殊价值。

值得注意的是,《随园诗话》的选诗及以人存诗,并不与袁枚的论诗主张相割裂,而有颇为密切的关联。这方面突出的例子,一是对清初艳体诗的重视,二是收录大量清代女子诗作并给予较高的评价。前者如卷一论清初诗人王彦泓,谓:“本朝王次回《疑雨集》,香奁绝调,惜其只成此一家数耳。沈归愚尚书选国朝诗,摈而不录,何所见之狭也。”并举其给沈德潜的信中所言“《关雎》为《国风》之首,即言男女之情。孔子删诗,亦存《郑》《卫》”,以为对王氏艳体诗加以肯定的历史依据。这实是袁枚主张“性情说”并不专拘一格诗论的逻辑发展,而在现实中则对沈德潜的“温柔敦厚诗教说”有颇强的冲击力。与此相应,《诗话》对世俗有关女子不宜诗的偏见也作了较为强烈的反应,不仅《补遗》中明确批驳道:“俗称女子不宜为诗,陋哉言乎!圣人以《关雎》《葛覃》《卷耳》冠《三百篇》之首,皆女子之诗。第恐针黹之余,不暇弄笔墨,而又无人唱和而表章之,则淹没而不宣者多矣。”而且将其所熟识的妇女之作尤其是其女弟子之作,频繁称引于《诗话》中。而如《补遗》卷十盛称女弟子严蕊珠、金纤纤、席佩兰为“闺中之三大知己”,推其人“博雅”“诗才既佳,神解尤超”等等,实际上又反映了袁枚当时欲矫正古老偏见而不得不取一种激进的立场,尽管由这种立场出发而作的论述很可能言过其实。

艺术特点

《随园诗话》内容的基础是大量的选诗,大致有以下特点:⑴选诗标准较严,主要表现为“诗”为“话”服务。⑵入选诗作者面颇广,袁枚称曰:“余闻人佳句,即录入《诗话》,并不知是谁何之作。”入选者既有诗坛高手,亦有无名小卒;既有公卿将军,亦有布衣寒士。⑶选录女子诗尤多。袁枚针对“俗称女子不宜为诗”的陋习,反其道而行之,声称:“余作《诗话》,录闺秀诗甚多。”⑷入选诗作题材丰富,《诗话》中抒写个人悲欢离合之作固然颇多,但亦不乏反映社会现实生活的好诗。此外还选录不少情诗,在当时也有一定的反道学意义。

中国现代作家、历史学家郭沫若《读随园诗话札记·序》:新颖之见已觉无多,而陈腐之谈却为不少。

中国现代作家、学者钱锺书《谈艺录》:往往直凑单微,隽谐可喜,不仅为当时之药石,亦足资后世之攻错。

袁枚

袁枚

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。