-

落下闳 编辑

落下闳(前156年—前87年),字长公,西汉时期天文学家,巴郡阆中(今四川阆中)人。他创制《太初历》,决定性地影响了中国历法结构;提出浑天说,创新中国古代“宇宙起源”学说;发明“通其率”,影响中国天文数学2000年。汉武帝元封年间(公元前110~前104年)为了改革历法,征聘天文学家,经同乡谯隆推荐,落下闳由故乡到京城长安(今陕西西安)。他和邓平、唐都等合作创制的历法,优于同时提出的其他17种历法。

中文名:落下闳

别名:落下长公

国籍:西汉

民族:汉族

出生日期:公元前 156年

逝世日期:公元前 87年

职业:天文学家

主要成就:制造观测星象的浑天仪创制“太初历”被称为“春节老人”

出生地:巴郡阆中(今四川阆中)

落下闳

落下闳

太初历是中国历史上第一部有完整文字记载的历法,在历史上有着极其重要的地位。而落下闳在天文学、数学、农学上的一系列开创性的贡献,也已经被学术界公认,英国科技史学家李约瑟称他为“中国天文史上最灿烂的星座。”

2004年9月16日,经国家天文学联合会小天体提名委员会批准,中国科学院国家天文台已将其发现的国际永久编号为16757的小行星命名为“落下闳星”。从此,落下闳真正成为一颗璀璨星座永恒的闪耀在星空中。

落下闳

落下闳

编制《太初历》

第一,编制《太初历》。

西汉建立初始,仍沿用秦代历法,即颛顼历。至汉武帝元封年间(公元前110—前105年),历经100余年,误差积累已很明显,出现朔晦月见等实际月象超前历谱的现象。另外,按当时的推算,元封七年(公元前104年)十一月甲子日的夜半,恰逢合朔和冬至,合乎历元要求。于是,太史令司马迁等人上书建议改历。汉武帝同意,并下诏广泛征聘民间天文学家。

落下闳在同乡谯隆的推荐下,从四川来到京城长安(今陕西西安)参加改历工作。

落下闳

落下闳

为了表彰落下闳的功绩,汉武帝特授他以侍中之职,落下闳却坚辞不受,而邓平则被任命为太史丞。

《太初历》的优点

太初历仍用十九年七闰的置闰法,但取29+43/81日为一朔望月,由于分母为81,所以太初历又称八十一分法。它在很多方面超越颛顼历,归纳起来主要有:

1、与农业生产结合

太初历采用夏正,以寅月为岁首,与春种秋收夏忙冬闲的农业节奏合拍。

2、无中气之月为闰月

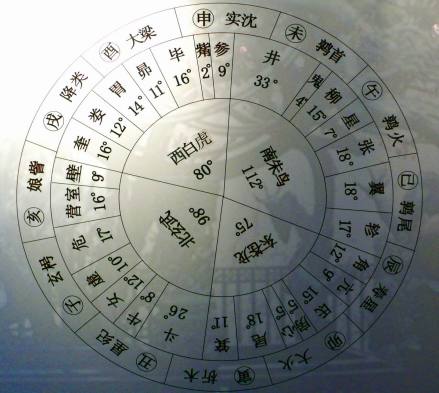

浑天仪

浑天仪

提出浑天学说

第二,提出“浑天学说”。

落下闳是浑天说的创始人之一,经他改进的赤道式浑天仪,在中国用了两千年。他测定的二十八宿赤道距度(赤经差),一直用到唐开元十三年(公元725年),才由一行重新测过。

落下闳第一次提出交食周期,以135个月为“朔望之会”,即认为11年应发生23次日食。他知道《太初历》存在缺点:所用回归年数值(356.2502日)太大,有预见地指出“后八百年,此历差一日,当有圣人定之。”(事实上,每125年即差一日,到公元85年就实行改历。)

落下闳

落下闳

发明通其率

第三,发明通其率算法。

在数学方面,他发明“连分数(辗转相除)求渐进分数”的方法,定名“通其率”,现代学者称之为“落下闳算法”。“落下闳算法”比采用类似方法的印度数学家爱雅哈塔早600年,比提出连分数理论的意大利数学家朋柏里早1600年,它影响中国天文数学2000年。

星宿图

星宿图

确立正月为岁首

落下闳在实测的基础上,考订历代重大的天文数据,改革了不合理的岁首制度,改定为从孟春正月为岁首,即《太初历》一年的开始,依照春、夏、秋、冬顺序,至冬季阴历十二月底为岁终,使农事与四季的顺序相吻合,有利于农业生产发展。其次改革了置闰方法,使节令、物候与月份安排得更为准确。《太初历》采用的岁首和科学的置闰法,中国的阴历一直沿用至今。他通过巨大天文数据测定,在天文学史上首次准确推算出135月的日、月食周期,即“朔望之会”,认为135个朔望月中,至少有23次日食,根据这个周期,人类可以对日、月食进行预报,并可校正阴历朔望。

因此,确立孟春正月为岁首的历日制度是落下闳又一伟大功绩。

落下闳确立正月为岁首后,人们将正月初一称为“元旦”、“新年”,民间习称“过年”,民间也就有了“春节”的说法一直沿用至今。所以,我们也就尊称落下闳为“春节老人”。

纳入历法

落下闳第一次将24节气纳入历法,此一作法,奠定了春节的基础,同时也是遗惠千秋万代的创举。

落下闳

落下闳

这种置闰原则一直沿用一千多年。北齐(公元 550--577年)张子信发现太阳视运动不均匀现象。知道因为地球公转轨道是椭圆,所以节气的间隔也应该是不均匀的,这称为定气。直到清朝才开始在历法中使用定气,从而对“落下闳置闰法”作了改进:即在农历中,仍采用落下闳制订的“以无中气月置闰”的方法,但如果在同一年(或相邻两年)当中出现两个或两个以上的无中气月,要首先把冬至定在农历十一月,再对闰月作出取舍。

落下闳制定农历十一月为子月,以寅月即正月为岁首,以没有中气的农历月为闰月,以135个月为交食周期。这些特点都是开创性的。有些已成为传统,仍在发挥功能,例如,中国人的春节、过大年。落下闳的贡献在农业中、生活中发挥直接的指导作用。

落下闳观测天象

落下闳观测天象

西汉末,阆中出现了著名天文学家任文孙、任文公父子。三国时期的周舒、周群、周巨,祖孙三代天文学家。现今周氏祖孙住宅所在街道被命名为“管星街”。唐代天文学家、风水大师袁天罡、李淳风,定居阆中研究天文、数学,后终老于阆中。早在唐代就有天宫院、淳风寺的纪念性建筑,并有袁天罡墓、李淳风墓,现已成为阆中风水文化旅游的朝圣和体验地。

从联合国教科文组织的纪念会,到国际天文组织以他的名字命名小行星,以及各类辞书、典籍、方志的记载,各类报刊杂志和影视作品的宣传,人们以各种方式缅怀落下闳这位世界杰出科学家。阆中人民更是万分珍惜他给家乡带来的荣誉,不仅以建观星楼、命名七里新区“长公大道”、复建“星座苑”、创办“春节老人”网站、发行落下闳纪念章等形式纪念他,把他作为永远学习的榜样,我们用这些方式让这位伟人永远在我们心中闪光。

每到春节期间,有“中国春节文化之乡”美称的四川阆中,在古城街巷里,人们常会看到身着红色吉庆古装、手持法杖、面容慈祥的白发白须老人,在忙着给人们送发红包,恭贺新年快乐、平安吉祥。这就是中国“春节老人”落下闳的化身。

落下闳是谁?他怎么会被称为“春节老人”?这要从春节习俗说起。

“有钱没钱,回家过年”。春节是中国最盛大、最热闹、最重要的传统节日,也是欢庆丰收、喜望来年,一年中最放松、最欢快的时候,可谓中华民族的“嘉年华”。据记载,中国人过春节已有四千余年历史。

自古以来,中国就以农历纪年,每年第一个月叫元月(或正月)。不同朝代,元月日期不相同。夏朝以孟春元月为正月,商朝以腊月(十二月)为正月,秦始皇统一中国后以十月为正月。可见那时,元月是岁首,春节是迎春,迎新年与迎春天,两者时间不一定相同。真正把“迎接新年”与“迎接春天”统一起来并沿用至今的人,是阆中人落下闳。

落下闳,姓落下,名闳,字长公,巴郡阆中人(四川阆中)。汉武帝元封年间(公元前110年—公元前105年),历法由于多年未修以至于非常混乱,与天象严重不合而影响农业生产。汉武帝下旨编造新历,除依靠以司马迁为首的官方天文学家,还广泛征召民间天文学家进京修历。在同乡谯隆推荐下,落下闳应征入京,与唐都等人修制了一部历书,他担任主要运算工作。经比较鉴定,汉武帝认为落下闳等制定的历法优于其他17部历法,于是在公元前104年将其公布实施。当年改元“太初”,这部历书就叫《太初历》。《太初历》采取了当时先进的计算方法,一直被历朝历代沿用,其间只作过几次小的修改。这也是中国有史记载使用时间最早、历时最长、最科学完整的历法。

《太初历》中,首次将二十四节气编入,与春种、秋收、夏忙、冬闲的农业节奏合拍,并制定了确定闰年的方法和以“雨水”这个节气所在的月份为正月、“以孟春正月为岁首”的历法制度。“孟春”是春季第一个月,以正月初一为一年第一天,称为“元旦”。二十四节气中的“立春”常会出现在春节前后。从此,中国人迎接新年与迎接春天真正吻合了。

由于落下闳是在历法上确定春节的天文学家,老百姓亲切地称他为“春节老人”。英国科技史学家李约瑟在《中国科学技术史》中,称落下闳是世界天文领域中“灿烂的星座”。2004年9月16日,中国科学院国家天文台将一颗国际永久编号为16757的小行星命名为“落下闳星”。

数千年绵延不断的中国春节,是海内外中国人共同的精神家园。阆中这座古城,因其孕育了天文历算大家落下闳,又因其春节民俗文化活动既有全国各族各地的共性特征,又独具川北民俗特色,故被全国文联民间艺术家协会命名授予“中国春节文化之乡”美誉。

又是一年春节到,莫忘先贤落下闳。

落下闳故居

落下闳故居

落下闳故居坐北朝南,占地面积约400平方米,房屋21间,为木质穿斗结构,雕花门窗,青瓦屋面。2006年1月29日(农历丙戌年春节正月初一)正式对外开放,供游人参观瞻仰。

据了解,星座苑(落下闳故居)由民间人士投资改建和经营,坐落在古代天文学研究中心、落下闳故里——阆中市马王庙街14号,其东侧是管星街。

纪念馆着重展示落下闳生平事迹、主要成就和伟大精神。其主要展室共12间,第一展馆(主展馆):落下闳塑像,第二展馆:生平业绩;第三展馆:历法样板;第四展馆:浑天始祖;第五展馆:天数在蜀;第六展馆:春节老人;第七展馆:益民创举;第八展馆:群星朗聚;第九展馆:永恒纪念;第十展馆:书房;第十一展馆:起居室;第十二展馆:生活用房。

据悉,第一展馆的落下闳坐像是阆中籍著名雕塑家伍明万教授亲自完成。坐像上方悬挂一方匾额,上面是宋代大书法家米芾的集字“炳曜千秋”,盛赞落下闳的功业。该铜像高约1.2米,重约200公斤,材质为青铜。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。