-

芦笙 编辑

芦笙,为西南地区苗、瑶、侗等民族的簧管乐器。 发源于中原,后传入少数民族地区,其前身为汉族的竽。在贵州各地少数民族居住的村寨,素有“芦笙之乡”、“歌舞之乡”的称誉,是少数民族特别喜爱的一种乐器之一,逢年过节,他们都要举行各式各样、丰富多彩的芦笙会,吹起芦笙跳起舞,庆祝自己的民族节日。芦笙作为一种乐器,有着自己独特的音乐规律和舞蹈形式。芦笙分为轻音芦笙和重音芦笙两种,其调式为“561235”和“612356”,重音芦笙的曲调深沉而洪亮,轻音芦笙则轻盈而高亢,其音乐曲调的使用是很严格的,大体分为《祭祀》、《抒情》和《叙事》等三大部分,《祭祀》部分主要用于丧葬祭祀,曲调共有三百六十首,《抒情》部分主要用于踩花山等吉庆场面,但文山苗族芦笙婚礼音乐因历史上的不断迁徙而失传;《叙事》部分主要叙说苗族历史、故事传说等。

中文名:芦笙

外文名:Lu Sheng

基本解释:簧管乐器

主要分布:西南地区苗、瑶、侗等民族

相关文献:《诗经》、《桂海虞衡志》

分类:轻音芦笙、重音芦笙

构成:笙斗、笙管、簧片和共鸣管构成

主要节日:芦笙节、芦笙文化节

前身:中原汉族的竽

原料:竹、木材、金属

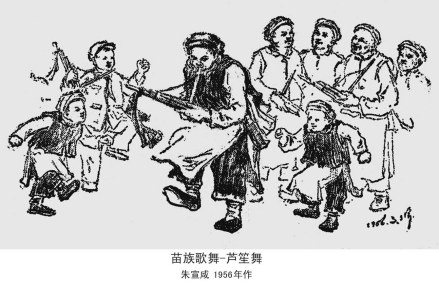

苗族歌舞-芦笙舞

苗族歌舞-芦笙舞

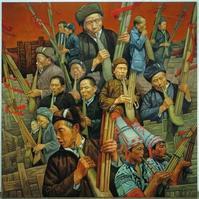

芦笙

芦笙

舟溪芦笙节

在每年的正月十六日开始,十八、十九、二十日进入高潮,尤其是十九、二十这两天,又是芦笙会又是赛马斗牛,特别热闹。 芦笙会时,附近市县方圆几十公里的人都来赴会,一时间人山人海,笙声如潮。 人们围成一个个圆圈跳芦笙,小伙子在圈内捧着长长短短的芦笙边吹边跳,姑娘们踏着笙歌的节奏翩翩起舞。 芦笙节不但是庆丰年祝福的节日,也是男女青年择偶的节日,到了二十一日,公众的狂欢便一转而成为男女青年“游方”的活动,双双对对的情侣用对歌来传情说爱,缠缠绵绵地给芦笙会留下来年再会的盟约。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。