-

穿戴规制 编辑

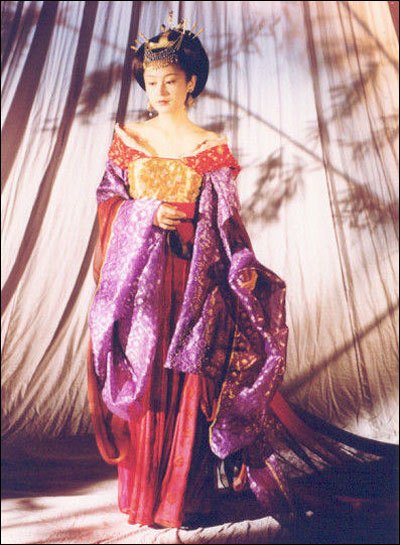

传统戏曲的服装一般通用于各个传统剧目的演出。戏曲服装来自生活,但同历史上的生活服装又有区别。在封建时代,等级制度也鲜明地反映在服饰的规制上。为了防止艺人“僭越”,封建统治者不但规定了艺人的生活服装“不得与贵者并丽”(《宋史·舆服志》),而且对舞台上的服装也有非常多限制。

中文名:穿戴规制

性质:戏曲艺术的程式性在服装穿戴上的具体表现

首先,封建等级制度不允许戏曲演员完全照搬生活服装。在封建时代,等级制度也强烈地反映在人们的服饰上。不光是统治阶级中的人物,要按官职品级穿戴,就是一般平民百姓,即“士农工商,诸行百户”,其衣装亦“各有本色,不敢越外”(《东京梦华录。民俗》)。当时的民间艺人,被统治阶级视为“贱”民,压在社会的底层。封建统治阶级为了防止艺人在服饰上“僭越”,法律规定他们的生活服装“不得与贵者并丽”(《宋史。舆服志》)。但是艺人到了舞台上要装扮各种各样的人物,其中包括统治阶级的人物,这就发生了一个问题:“卑贱”规定:“倡优遇迎接、公筵承应,许暂服绘画之服。”(《金史。舆服志》)可见戏曲从形成时期开始,演出服装就已不是生活服装,而只是生活服装的一种绘画性的仿制品。当然,这种规定大概指的是扮演上层人物;如扮演下层人物,用一些生活服装,当不在禁例。一般说来,历代对本朝服色限制尤严,对“胜朝”服色的使用则要宽些。这类限制可以说一直没有停止过。直到19世纪之初,还发生过副宪下令褫夺优人冠珊瑚顶的事件,认为优人亵渎了朝廷“名器”(焦循《剧说》卷六)。所以戏曲的衣箱中从未有过真正的龙袍,而只用黄色蟒袍代替。戏曲艺人在表现上层社会时,只能选择一些不违禁例的服装,加以纹饰,装其似像而已。

服装的区别

穿戴规制

穿戴规制

“宁穿破,不穿错”

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

服装的样式

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

但是,戏曲服装的基本样式是很有限的,它还要靠不同的色彩、花纹和质料,才能使之变化多端,使观众感到丰富多彩,富有艺术表现力。如蟒和官衣,从基本样式来看是相同的,都是圆领、大襟、大袖、长及足、袖裉下有摆,只是上面绣的花纹不同(蟒是满身纹绣,上为云龙、下为海水;官衣满身无纹绣,只在前胸和后心缀一方形补子),就成了两种戏衣,各有用途。而蟒,皇帝也穿,大臣也穿,这就要用色彩来加以划分:皇帝穿正黄色,文武大臣则穿其他各种颜色。在蟒的纹样布局上也有不同:净脚多穿平金大龙蟒,有气势;生脚多穿团龙蟒,或用彩线绣水脚,就显得文静。褶子是戏衣中用途最广的样式,也是通过色彩、纹样和质料的变化,以适应剧中老幼、文武、贫富等的不同需要。戏曲服装的色彩和花纹,虽然多样而富于变化,但它是有规律可循的。

表现等级

在这方面,戏曲服装受明代生活的影响较多。明代法律规定,民间“不许用黄”,

穿戴规制

穿戴规制

文武官员的公服,一品至四品服绯,五品以下服青、绿(《明史·舆服志》)。戏曲服装基本上也是如此。黄色(正黄或明黄)为帝王专用;其他颜色中又以红为贵重,紫是红的补充;其次为绿、蓝;黑色最卑微,故驿丞、门官穿的“青素”,穷途潦倒的书生穿的“富贵衣“,家院穿的“海青”,衙役穿的“青袍”,贫妇穿的“青衣“,都用黑色。这只是从表现等级的角度说的,换一个角度,如表现人物的气质时,黑色又有不同的含义了,它可以表现刚正,也可以表现粗犷,等等。

表现风俗

穿戴规制

穿戴规制

红色一般作为华贵的颜色,但在喜庆场面出现时,又反映了我国风俗的特点。戏曲舞台上临刑的犯人要穿素红色的罪衣罪裤,监斩官要穿红官衣、红斗篷,这也是风俗的曲折反映。杀人是大凶事,为了避凶邪、图吉利,故必须用红。白衣在中国风俗中是哀悼之服,剧中死者的亲属多衣白,或在头上缠一白布以表示。这是指素白。至于带有花绣的白蟒、白靠、白箭衣则又不限于此了。

表现情境

穿戴规制

穿戴规制

表现心理、气质

舞台上小生、小旦所扮的年轻角色,服装多用鲜艳、明亮的色彩,这是符合一般青年心理的。但同样是年轻人,又要通过色彩来表现不同的精神气质。所以梅兰芳说,《游园惊梦》里的杜丽娘,是宦门少女,衣服应该漂亮,但她又是一个才女,“在漂亮之中,颜色还要淡雅”(《梅兰芳文集》第50页)。戏曲舞台上有不少扮相的用色是受了小说描写的影响,但这些扮相能够长期流传,也同它比较成功地表现了人物的性格分不开的。如关羽,在北曲杂剧中原是勾红脸、穿红袍的,到了明代的弋阳腔中才改为红脸、绿袍。这是受《三国演义》的影响。这个改变很有意义。红脸红袍的处理给人以火爆的感觉,适合于孟良一类人物;改为红脸绿袍,才有助于表现关羽能文能武、亦智亦勇的性格特点。

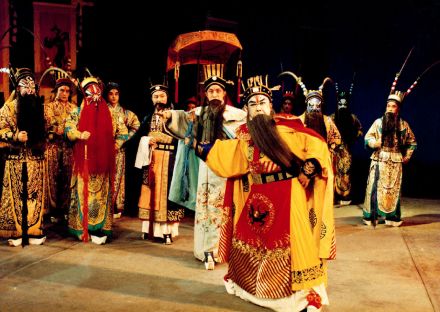

表现舞台整体效果的美

我们常见舞台上演出兀帅升帐的场面时,一群大将穿着不同色彩的靠。如要一一追究为何甲穿红、乙穿绿、丙穿白、丁穿黑,不一定都能找到某种特殊根据。实际上,这也是要通过靠的不同颜色,使舞台色彩丰富,观众看得“亮眼”,也能为元帅升帐制造一定的气氛。早期的戏曲不是这样的,往往一台大将都穿相同的服装。如明代演北曲杂剧《虎牢关三战吕布》,上场二十员将官,不但服装相同,连戴的髯口、带的武器也都一样。这种手法到了后来的戏曲演出中,就只用于士兵、衙役、校尉、宫女了。这是表现舞台整体色彩效果的两种基本手法:前者是通过强调特点美来表现,后者是通过强调整齐美来表现。这两种手法,往往交替使用,并以整齐美来衬托特点美。如演《两将军》,

穿戴规制

穿戴规制

张飞一身黑,马超一身白,这是特点美;而双方的士兵们则各自用了整齐美,以使两员主将更显突出。当然,所谓特点美与整齐美,都是相比较而说的。如士兵们的服装,就它们本身来说,其色彩与样式是一种整齐美,但当它同龙套、宫女们的整齐美相比时,又各自显出它的特点美来。花纹在戏曲服装中不仅仅是一种美饰,也有一定的象征意义。如戏曲服装中的装饰主题之一的“蟒”,就是封建权威和尊严的象征。在实际生活中,蟒是无角无爪的蛇样的动物,但在明代服饰中的蟒纹,已是有角有爪、已类龙形了,与龙相比只少一爪。在封建时代,戏装中不允许用龙,故以蟒代替。现在则是龙、蟒并用。另一个装饰主题是凤。由于古代传说中凤,为鸟中之王,故在戏装中凤与龙(蟒)相结合,同为统治权少/的象征;后妃服饰多用凤。但风不像龙那么神圣不可侵犯,民间也用得很广。它同太阳、牡丹等相结合,可以象征光明、和平、幸福和爱情,所以戏曲从头饰到服饰,对凤纹用得不少。武将的开氅、褶子多用虎、狮等兽纹,是象征角色的勇猛。文生的褶子用梅、兰、竹、菊等,也常同他们的身份、气质有某种联系。谋士则用太极图、八卦来象征其智慧或道术。其他如蝙蝠纹、如意纹、寿字纹等则象征吉利。一些纯装饰性的纹样一般不作主体。在纹样的布局上,又有满、团、边、角、折枝等多种。现在满地纹绣的服装只有蟒、靠、宫装等,褶子、帔等多在团、边、角上发展。中年以上多用团花,青年则多用边花、角花、折枝花。纹样可以赋予服装以一定的含义,并增添其美感,但用之不当,适得其反。所以,优秀演员不但对服装的样式和色彩的选择是严格的,在用不用花纹和如何用花纹上也十分讲究。有些角色应当穿素的,就决不搞花绣。盖叫天的《粉墨春秋》上有个例子:旧时有个剧场老板嫌武松穿一身黑,不漂亮,要垫本钱给武松“换一身蛋青的绸面上绣狮子滚绣球的褶子和裤衣“,结果遭到盖叫天的拒绝。

如果武松穿了这类花褶子,岂不成了西门庆。梅兰芳演《金山寺》的白娘子,

穿戴规制

穿戴规制

曾经用过三套不同花纹的白色衣裤战裙:一套是满绣黑线连环古钱纹,一套是绣大八团花,一套是绣三蓝小折枝花。经过演出实践加以比较,他认为“古钱纹的一套,显得黑压压地罩住子全身,把白色的光彩都有些冲淡了,并且钱纹也呆板,没有什么仙气。大八团的一套,有点老气横秋,倒有些伍子胥、薛仁贵穿的白箭衣的味道“,还是绣的“三蓝小折枝花的样子最好“。梅兰芳由此得出一个结论:“花纹的结构在一定条件下,有时还能变更质地颜色的效果。“(《梅兰芳谈舞台美术》)这是很对的。另外,服装的质料,也能影响舞台的色彩效果。各种丝织品和棉织品,由于有明暗不同的质感,可以丰富舞台色彩的层次和变化。同时,它们之间也可以互相衬托,使华丽与纯朴都能得到加强。所以不能轻视棉织品的运用。过去昆曲就比较严格,该穿布的决不穿绸、穿缎。

最后,还有各种不同的着法。如腰裙,系在衣服外面,走路时两手拈着裙角,可以表现奔波凄惨的情境;文生巾后垂的两根飘带,系到巾子边上,在左侧打个结,也能点染出行色匆忙来;元帅出征前,扎着靠,又把蟒衣斜披在身上(称为“袭蟒“),就给人戎马倥偬的感觉;靠旗本来是要渲染大将威风的,但有时丑扮的大将把靠旗松扎或者只插两面靠旗,反而显出他的可笑来。这类不同的穿着办法,也是很有表现力的造型语言。

总之,服装的样式、色彩、花纹、质料和着法,在穿戴规制中是交织在一起的。这就像纺织机上的经纬线一样,孤立抽出一根线是看不清楚的,而交织在一起,就能呈现出某种图案来。只要对它们的处理是恰当的,有规则的,再结合上化装的表现力,就可以帮助演员装扮出各种各样的人物形象来。对于具有审美经验的观众来说,它们都是“信号”,经过自己头脑的综合,就可以理解扮演者的意图。

清代的戏曲演员就在这个基础上进行丰富和加工。丰富的东西,大都到明代服饰中去找,清代服饰用得很少;同时又把已有的冠服加以装饰,使之更加精美。到了清中叶,戏曲服装的穿戴规制已经相当细致、严谨了。在这方面,昆曲尤为突出。清中叶之后,戏衣仍有发展,但穿戴规制的基本内容还是比较稳定的,所变化的,主要是某些具体的表现形式、表现手法。

剧目变化

为了演出新的剧目,有时需要创制新的冠服。如昆班中的许仙巾、白蛇衣,就是为了演出《雷峰塔》而创制的。许仙巾过去也叫“有玉毡帽”,可见它是在原来毡帽的基础上加工改制而成。戏曲史上这类新设计的冠服不少,尤其是家班、内班和宫廷戏班都搞过不少名堂,但并不能都保留下来。某些冠服能够在民间戏班的衣箱中保留下来是有条件的,或者这个剧目要经常演出,或者这种新的冠服,虽然开头是为某个角色设计的,后来又可为其他角色所用。这就会引起装扮上的局部调整。如汾阳帽(俗称“文阳”),原是演出《满床笏》时为汾阳王郭子仪创制的,戏班有了它之后,再演出《鸣凤记》时也让严嵩戴之,这使《河套》一出中同时出现的两个内阁大臣在装束上有了区别:夏言仍戴相貂,而严嵩则改戴金灿灿的汾阳帽了。这一改,就把严嵩位压群僚的显赫地位表现得更加突出。这种穿戴上的变化,不但不违背穿戴规制的基本内容—要表现剧中人的社会地位,相反使它表现得更细致、更有力。于是严嵩的这个扮相就被当做定例;汾阳帽因为有较多的用途,也就在衣箱中长期“落户了”。来自演员方面的变化,也可以举两个例子。据说,过去扮演《定军山》的黄忠是戴帅盔的。谭鑫培演出时,因他脸型较瘦,就不戴帅盔,只戴扎巾。后来的演员因为崇拜谭鑫培,遂沿为“老例”。这种改动,也不影响内容的表达。从关、张、赵、马、黄“五虎将”的扮相来说,谭的这个改动,恰恰有利于加强人物造型的特点美,所以大家跟着这样扮,也没有人提出非议。如果说谭的这个改动,主要是从适应演员形体的角度来考虑的,那么,梅兰芳对白娘子扮相的改动,既考虑了形式美,又有更高的立意。在梅兰芳的前辈那里,《水斗》、《断桥》中的白娘子是戴大额子的。梅兰芳在早年也如此打扮。

穿戴规制

穿戴规制

演员变化

穿戴规制

穿戴规制

戏服变化

过去,由于民间戏班的衣箱有限,当演出某些袍带大戏,蟒、靠不敷应用时,演员就不坚持某人非服某衣、某色不可了,只能迁就条件,斟酌变通,找比较接近的服装穿,如用龙箭代替靠、用开氅代替蟒之类。这是出于不得已,一般对演出质量尚无大碍。更严重的情况,是不顾戏情戏理的乱穿乱戴。如某些梆子班演员喜欢让并非驸马的文官,也戴加了套翅的纱帽,这是片面追求“火爆”的缘故。套翅一乱用,它也就失去了原来的意义。还有的演员为了追求个人突出,只挑“漂亮”的行头穿。如演京剧《捉放曹》的曹操,有人竟戴大红绣龙风帽,穿花褶子,郝寿臣先生看到这种扮相,认为“那是无论如何也不能容忍的“(《十戏九不同》)。但这种现象在几十年前商业竞争激烈的大城市剧场中是相当的多,现在也不是完全没有。所以对舞台上扮相的变化要作分析,有向好的方面变化,也有向坏的方面变化,不能一概而论。为什么演员会穿乱戴呢除了他本人的艺术修养问题之外,也同过去没有导演制度有关。在过去的戏班里,就是“角儿”说了算,没有更高的艺术上把关的人。演员同戏装店的关系又是一种买卖关系,只要演员肯出钱,戏装店里某些只顾向钱看的设计师可以曲意逢迎。这个问题直到现在仍然值得注意。要克服这些不良倾向,演员和设计师都必须重视穿戴规制的研究。今天,作为导演,要在人物造型上把好关,也必须重视这种研究。这不仅对演出传统剧目有好处,就是对演出新编历史戏、对设计新的服装也有好处。因为观众的审美要求有历史的继承性的一面,设计新的服装时,如能适当吸收一些传统的穿戴规制中的造型语言,就可以使观众既感到新颖,又感到好懂。不但戏曲可以这样做,就是话剧演历史戏也可以这样做。例如,传统戏曲中常用狐尾、翎子来表现少数民族,这是一种观众所熟悉的造型语言。鄢修民同志在话剧《王昭君》

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

穿戴规制

中刻画汉代的匈奴人的形象时,就巧妙地利用了这一点。单于和他的臣属都戴毛皮帽,顶上饰有翎毛,单于用了一丛较长的金色硬翎,大臣们则用了较短的金翎,下级官员则用银翎,另有一个奴隶苦伶仃,

相当于汉族宫廷的优,只用了一根真的雉尾,以表现其卑微并增加其幽默感。这种新鲜而又不陌生的服装设计,

有助于观众理解这些人物形象。戏曲服装的穿戴规制是个相当复杂的问题,我的研究还不深入,上面谈的这些意见只供大家参考。我的一个总的意图,就是希望大家既不要把穿戴规制看做无用的陈腐旧套,又不要把它看做不可移易的金科玉律,应当加强对它的研究,尽可能地做到守而不泥,变而不乱,这样,传统戏曲的人物造型就会不断地推陈出新。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。