-

马褂 编辑

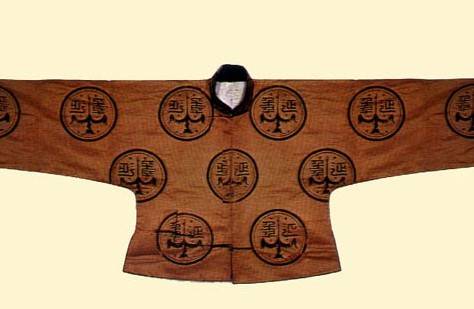

马褂是一种穿于袍服外的短衣,衣长至脐,袖仅遮肘,满语叫“鄂多赫”,因着之便于骑马而得名,亦称 “短褂” 或 “马墩子”,流行于清代及民国时期。清代初期,马褂为一般士兵穿着,至康熙时期富贵之家也有穿者。雍正后,马褂已甚为流行。并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装,成为男式便衣,士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装,不论身份,都以马褂套在长袍之外,显得文雅大方。民国年间曾被列为礼服之一。新中国成立后,马褂逐步被摈弃,后经改良又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中。

马褂

马褂

清末时,内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。

民国元年(1912年),北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。

民国十八年(1929年),国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服” 。

20世纪40年代后,穿马褂者逐渐减少 。新中国成立后,马褂逐步被中国人民摈弃,后经改良又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中 。

款式

马褂结构多为圆领,对襟、大襟、琵琶襟(又称缺襟)、人字襟,有长袖、缺袖、大袖、窄袖,均为平袖口,不作马蹄式,马褂的领袖之边多有镶滚 。门里襟贴边等部位粘衬,立领粘衬用工艺板划勾,按立领工艺装领;两侧开衩,为般分衩工艺,下摆折进4里面,手工缲边;门襟5粒对扣,手工盘结与固定。同时人们用盘纽来连接衣襟 。

样式

琵琶襟女马褂

琵琶襟女马褂

(一)对襟马褂

马褂以对襟马褂最为常见,又称得胜褂,衣长及腰,对襟,平袖及肘,两侧开褉。相传乾隆年间,军机大臣傅恒因喜爱穿马褂骑马的便捷,经常穿马褂去领兵打仗,在一次征金川的时候因穿此服得胜而归,故又称“得胜褂”。这种马褂虽源于贵族官员之行服,却得以在民间广为流行。对襟马褂的颜色在各个时期有多种变化:初沿天青色,至乾隆中期,又尚玫瑰紫,后又推崇深绛色(又称“福色”),到了嘉庆年间,则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用,颜色多用天青色,大小官员在谒客时常穿此服,因其身长袖窄,也称作“长袖马褂”。

袖子长而窄的对襟马褂又被称为”‘卧龙袋”,原本为满语“马褂”的音译,又称“额伦袋”、“鹅翎袋”或”’阿娘袋”。其衣身和袖比“得胜褂”略长,多用于平民。河工效力人员,常以穿卧龙袋为正式行装。相传时为阿娘袋,后误为卧龙袋,久之,又称为“鹅翎袋” 。

(二)大襟马褂

湖色团花事事如意织金缎绵马褂

湖色团花事事如意织金缎绵马褂

(三)琵琶襟马褂

琵琶襟马褂,又叫缺襟马褂。其外形与普通马褂略同,因其右襟短缺,另补一块,以纽扣相连,形似琵琶,故名。穿上它可以行动自如,常用作出行装 。

(四)翻毛皮马褂

翻毛皮马褂,大部分都是皮毛翻露于外,清代达官贵人冬季罩在衫袍外,以炫其富贵。翻毛皮马褂在清代多以貂、鼠、羊、狐的皮毛最为多见。翻毛皮马褂有三种类型,第一种是毛皮在里面,表面用普通织物或绸子,这一类是最常见的;第二种是里面和表面都是毛皮,又叫“里外发烧”,这种马褂由于里外都是毛皮,所以价格比较昂贵,只有官宦子弟才能穿得起;第三种是毛皮在外面,织物在里面,这种马褂不是很常见,在清代被称为“反穿” 。

此外,清代女子也穿马褂,女马褂以对襟和琵琶襟居多。女子马褂上的特点是,衣身多镶有如意云头,且袖身宽大。旗女穿马褂时以“层袖”为美,即马褂的袖子比里衫的短,穿着时露出层层叠叠的袖口,以此为美 。

用料

明黄暗团龙里双喜皮马褂

明黄暗团龙里双喜皮马褂

穿着方式

明黄色绸绣绣球花绵马褂(皇后便服)

明黄色绸绣绣球花绵马褂(皇后便服)

穿着限制

马褂中有一种颜色不能随便使用,那就是黄色 。黄马褂在清代服饰中的地位相当特殊。首先,其在民间是禁止穿用的;其次,其代表了一种特权,由皇帝赏赐给宠臣穿用。实际上,皇帝本人并不穿黄马褂。不仅如此,包括皇亲贵族至文武品官均不穿黄马褂(受赏赐者除外)。皇帝、亲王至文武品官行褂皆用石青色,而八旗子弟依旗色而另有规定。

清代黄马褂的穿着者基本上有两类。一为皇帝身边的扈从人员,一为皇帝赐穿黄马褂者。因任职而准穿的黄马褂,亦称 “任职褂子”,任职一旦解除则不能再穿。皇帝赏赐黄马褂者还有 “赏给” 和 “赏穿” 之分。赏给黄马褂用以狩猎行围时赏赐击中目标者,亦称“行同褂子”,只赏赐一件,且只能在行围时穿着,平时不能穿;而赏穿黄马褂者则不受此限,用以奖赏立有卓越功勋的官员,亦称“武功褂子”,可随时穿着,并可以依式自制。在清代,黄马褂是无上的光荣和神圣之物,赏赐黄马褂是很高的荣誉。一旦被赏赐黄马褂,亲近顿成心腹。特殊的政治功能决定了黄马褂在清代服饰中的特殊地位 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。