-

大天后宫 编辑

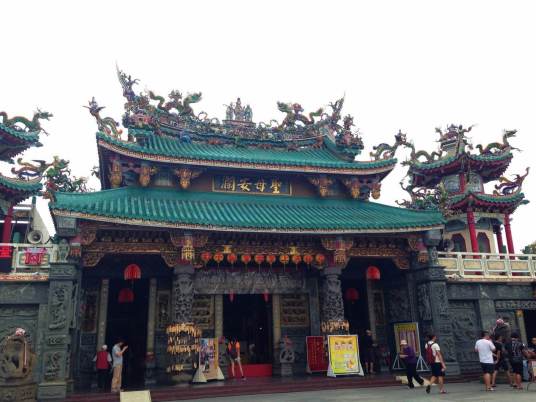

大天后宫俗称台南妈祖庙,建于清康熙23年(公元1684年),原为明宁靖王府邸,是郑成功之子郑经为了表示对宁靖王朱由桂礼遇而建。后来清将施琅率军攻占台湾,将平定之功劳归于妈祖,于是在宁靖王府内供奉妈祖且改名为天后宫,扩建为巍峨宏大的妈祖庙。大天后宫历经了数次整修,在1985年以其历史与文化地位被列为第一级古迹。大天后宫在台湾将近400座妈祖庙中,具有贵族般的尊贵地位,是台湾第一座官建妈祖庙,也是唯一列入官方春秋祭典的妈祖庙。庙中塑像、雕塑皆出自名匠之手。古匾、古联之珍贵丰富更是全台庙宇少见。

中文名:大天后宫

地理位置:台湾省

开放时间:全天候开放

门票价格:免费

始建时期:清康熙23年(公元1684年)

海、中国台湾地区以及东南亚一带十分盛行的一种民间信仰。在台湾,妈祖更是被视为有求必应的万能女神,妈祖信仰十分普遍,是台湾同胞的主要民间信仰之一。供奉妈祖的天后宫、妈祖庙遍布全岛各地。在台湾岛上最早的妈祖庙是台湾的大天后宫。

妈祖

妈祖

康熙廿三年,妈祖晋升为“天后”,大天妃宫随即易名为大天后宫,是台湾妈祖庙中最早称“天后”者。

康熙五九年,并列入官方春秋祭典,自此奠定了大天后宫卓尔不凡的尊贵地位。

大天后宫

大天后宫

日据时期,因原管理单位“三郊”益发衰微,大天后宫在年久失修、颓败不堪的窘境下,一度面临被拍卖命运,就在千钧一发之际,恰好台湾总督府文教局的官员来台南视察古迹,与拍卖竞标人在大天后宫不期而遇,在了解大天后宫历史背景后,向上级呈报,下令停售,才解除一场文化危机。

1946年,台南新化大地震,大天后宫也遭波及,乘整修之便,信徒决议拆除原有的木栅门面,并在单檐三线脊上加一假四垂顶,以增加气派,成为现今所见的庙檐景象。1985年,大天后宫以其历史与文化地位,被列入台闽地区一级古迹迄今。

大天后宫神像

大天后宫神像

一般庙宇门上皆绘有门神,而大天后宫为了显示天后的尊贵,不绘门神,改以门钉替代来装饰。大天后宫由于地位崇高,所以历代名人所贡献的匾额不胜枚举,尤其历代帝王御笔亲题的匾额,更是深具历史价值。

拜殿左右两边的墙上分别嵌有两块古石碑,其中施琅将军于康熙24年(公元1685年)所立的“平台纪略碑”是现在台湾所保存的最早清碑,书写攻台之经过、安抚民心及善后处理的方法。大天后宫具有丰富的建筑特色与历史文物,穿梭其间,宛如置身艺术殿堂,令人有如获至宝的感觉。

来到正门前,首先看到的是门前一对石狮,刻工精细,造型独特。入口大门高而威严,并没有传统庙宇的彩绘门神,却装有许多突起的木质乳钉,两侧是由花岗岩雕刻的八骏马和龙虎图,雄浑粗犷。正殿前有一丹墀石壁,雕有飞龙,踏波腾云,颇有气势,为其他庙宇所罕见,充分显示帝王建筑的风格。

大天后宫为三进门式。由大门朝里望,透过三进逐次升高的天井和房舍狭长的空间,可以遥见那香烟缭绕、金黄帷幕下的全身妈祖神像。妈祖慈眉善目,神态安详。据说妈祖原来是粉红面,但经百年来受香火的薰绕,现在看到的妈祖已成了黑色的“香烟面”了。两旁配祀千里眼、顺风耳二将的泥雕,表情细腻,体态生动,古铜色的肌肤、一块块突起的肌肉,显得极为凶猛威严,雕刻精细入微,栩栩如生,实为雕刻精品。两边的神龛里还供奉着东、西、南、北四海龙王和水仙尊王。神奇古怪,嶙峋不凡,也都被烟薰成了黑脸。这些都是与海上的航海、救难有关的神。该庙还有一个特色就是除了正殿的妈祖称为大妈外,还配有所谓的“二妈”、“三妈”的妈祖神像,造型仅为大妈的一半,脸色为粉红色,两眼张开,与妈祖神像眼睑呈下垂状不同。

大天后宫各殿布置雅洁,具有古宫殿的气派,石雕、木雕的柱、窗、梁都有很高艺术价值。如宫中的柱子变化就很多,有圆柱、方柱、八角柱,上面刻写了不同字体的槛联。柱子底下安基的石珠也有方形、圆形、八角形、鼓形、梅花形、莲花座形等多种变化,并且刻有各式各样的美丽浮雕。在第二进的后面有一个水井,称为龙目井,至今仍有甘泉。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。