-

氏族志 编辑

唐代记载宗族谱系的著作。贞观六年唐太宗令高士廉等人勘正姓氏,修订《氏族志》,以李唐皇族为首,外戚次之,山东氏族崔民干被降为第三等。《氏族志》的刊正提高了李氏皇族的地位,扶植了庶族地主,压制了旧士族势力,加强了皇权。

书名:氏族志

类别:宗族谱系

勘正者:高士廉等人勘

特点:以李唐皇族为首,外戚次之

唐初士族,主要有四个地域集团,并各有所尚:山东士族尚婚娅,江左士族尚人物,关中士族尚冠冕,代北士族尚贵戚。关陇集团入隋后开始解体。李唐起自关中,唐初关陇集团消失。 江左和代北士族,至唐朝已经没落;以崔、卢、郑、李、王为首的山东士族,虽经农民战争打击,但根深蒂固,到唐朝时,仍有一定势力。唐太宗的大臣房玄龄、魏徵都争相与山东士族联姻,山东士族依然保持着他们的社会地位。士族势力的强大,对皇权不利,唐太宗尤其不能容忍山东士族凌驾于皇族之上。为此,他命高士廉等刊正姓氏,修撰《氏族志》。

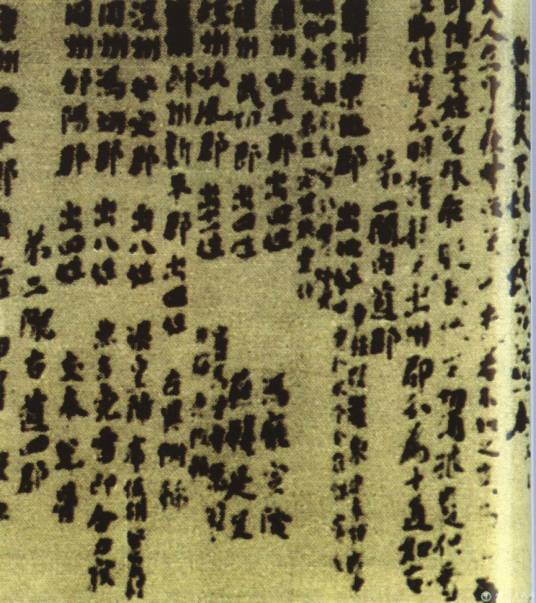

贞观十二年(638年),《氏族志》修成,仍列山东士族崔民干为第一等。唐太宗看后,很是不满,他指出:山东士族“世代衰微,全无冠盖”,而靠以婚姻得财,“不解人间何为重之?”他命高士廉等重新刊定,并指示“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级”。新修订的《氏族志》“凡二百九十三姓,千六百五十一家”,基本贯彻了唐太宗的指示,以皇族为首,外戚次之,崔民干被降为第三等。

唐太宗修《氏族志》,表面上是继承了魏晋南北朝时期谱学传统,实际并不如此。在魏晋南北朝时,谱籍是选官的根据,划分门第是看历代做官的情况而定,列为门阀的,都是累世冠冕之家。而《氏族志》打破了以往纯以郡姓作为门第等差的传统,至于划分门第等级的标准,更不考虑过去做官的情况,只看在唐朝的官爵高下。这些变化首次触动了以往的门第等级,具有进步因素,也符合当时新旧士族阶级的变化状况。但必须指出,唐太宗的“尚官”原则,只是代替魏晋以来“尚姓”的修谱标准,不等于否定了门阀观念,而是更多侧重扶持统治集团,调和门阀间鸿沟以期保持大体平衡。唐太宗的“尚官”原则在当时虽有一定的进步意义,但由于他想搞新门阀与世封制,结果必然趋向保守。据此,既不能把他的新门阀观与旧门阀观混为一谈,也不能把两者截然对立起来。

通过修《氏族志》,使一部分做官的庶族地主取得了士族身份,没落门阀士族受到进一步打击,只有关陇士族大致保持了旧日地位。唐太宗达到了扶植庶族地主、压抑门阀士族,加强皇权、巩固统治的目的,并为30年后颁布《姓氏录》,彻底否定传统的门阀制度打下基础。

到了高宗朝武则天当政时期,这种情况发生了重要变化。武则天之父武士彟(yuē)曾作过木材商,所以,虽系太原元从,亦无资格跻身于《贞观氏族志》高门之列。武则天最重要的助手之一李义府的家族也未被录于《氏族志》中。武氏集团的社会声望并不高。而武则天以内宠掌握朝政本不合封建礼教,关陇集团出于对李唐王朝正统的维护当然不支持她当政,更不会拥戴她取李唐而代之。这样,提高自己及武氏集团成员的社会地位,重新组织统治集团骨干队伍,就成了柄政后武则天固位进取所急于完成的两大政治任务。

显庆(656年)以后,武则天陆续杀戮、贬黜了一大批李唐皇族和不肯附已的关陇集团大臣,同时大力拔擢出身较低层或投靠武氏集团的人任要职。

根据武则天心腹许敬宗、李义府等人的建议,唐高宗在显庆初命令礼部侍郎孔志、著作郎杨仁卿、太子洗马元道、太常卿吕才等十二人重修谱牒汇编。显庆四年(659年)新谱修成,名为《姓氏录》,共收二百三十五姓、二千二百八十七家(从《新唐书》)。高宗亲自撰写书序,说明类例。《姓氏录》仍以现任官职高低为划分等级的标准。“以四后姓、酅公、介公及三公、太子三师、开府仪同三司、尚书仆射为第一姓,文武二品及知政事三品为第二姓,各以品位高下叙之,凡九等,取身及昆弟子孙,余属不入。”不仅当时五品以上职事官得以录入,就是兵卒中以军功获五品以上勋官者也谱中有名,而旧士族未在当朝任五品以上官的均被摒弃于外。因此,它收录的姓氏大少于《氏族志》,其中武则天四家都被列入一等。

《姓氏录》颁布后,舆论哗然,许多士人将其贬称为“勋格”,以被录入为耻。为使《姓氏录》真正取代《氏族志》,李义府又奏请将原存于各地官府中的《氏族志》全部收回并焚毁。

中国古代显赫姓氏

中国古代显赫姓氏

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。