-

北昆 编辑

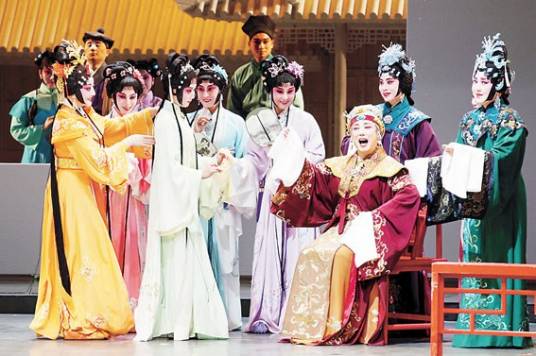

北昆是一种历史悠久的传统戏曲剧种,作为北京市和河北省中部各县的昆曲艺术流派,北昆多在农村里演唱。农村的野台子,剧场不扰音,更因为受高腔的影响,所以北昆在表演上,那种“燕赵多慷慨悲歌之士”的粗犷气派很浓重。另外,北昆演员多是冀中人,在吐字发音上,不可避免地带有河北农村语音,这也是北昆的一个特色。

中文名:北昆

指代:河北省中部各县的昆曲艺术流派

流行于:北京市和河北省各地

北昆

北昆

北昆

北昆

北昆

北昆

发展前期

北方昆曲简称“北昆”,是我国古老戏曲声腔昆山腔的一个分支。主要流行于北京、天津及河北中部、东部一带。 因长期与弋腔(高腔)联合演出,故称“昆弋腔”。辛亥革命后,曾有人称其为“高阳昆曲”,建国后改今称。

北昆

北昆

纯粹的昆曲班社,艺人中一部分返回南方,一部分依附于徽班,与皮黄艺人合作,后来发展成为京剧中的“京昆”一派;另一部分则采取昆、弋(高腔)同班兼演的方式,向冀中、冀东一带发展,与当地民间艺人合流,逐渐形成北方昆曲这一支派。

同治(1862-1874)初年,醇亲王奕还,在府邸设立了一个兼唱昆、弋两腔的王府家班安庆班(后改名恩荣班)。光绪十六年(1890)醇亲王去世,恩荣班解散,大部分艺人回到故乡,在家乡活动,并传授了大批青年子弟。

北昆

北昆

发展后期

当时著名昆曲演员有王益友、朱益铮、郝振基等,仍然兼演昆弋两种剧目,但昆曲剧目已较弋腔为多。1917年,著名昆曲艺人侯益隆、马凤采、韩世昌等,组成荣庆社到京演出。演员中还有郭蓬莱、陶显庭、陈荣惠、朱小义等。以后王益友、郝振基、白云生、侯玉山、魏庆林等加入,阵容比较整齐。而且因荣庆社是专门演出昆曲,又受到曲学名家、北京大学教授吴梅、赵子敬等人的辅助,加以新闻界的宣传介绍,在社会上造成很大影响,韩世昌也获得很高的声誉。

1919年“五四运动”发生后,荣庆社曾南下到上海等地演出。之后,他们又以荣庆社和祥庆社的名义,间或在京、津、沪、宁,以及全国大中城市巡回演出。

1924年,日本因天皇加冕,特邀韩世昌等率荣庆社部分人员赴东京等地演出,随去的除原有人员外,又增加了侯永奎、马祥麟等青年演员。同年,白云生组成庆生社,在北京、天津、保定等地演出,曾得到京剧界的支持,与京剧艺术进行交流,扩大了昆曲的影响。

20年代末到30年代初,国内动乱,北方昆曲也一再遭受冲击,特别是1938年,天津发生大水灾,许多著名艺人如陶显庭、侯益隆等相继病死,使北方昆曲遭受严重损失。抗日战争胜利后,白云生约韩世昌、侯永奎、马祥麟、侯玉山、魏庆林、白玉珍、李凤云、侯丙武等到北京,再次组成庆生社,在吉祥、华乐等戏园演出,后因观众寥寥,生活无着,又被迫分散,有的转业另谋生路,有的与京剧合作演出,但终难挽回衰落的厄运,至建国前夕,北昆已奄奄一息。

丰翠合班,是和丰、和翠两个班社合演时用的名字,主办人为无极县孤庄村刘老东,演员有化起凤、郭蓬莱等。

元庆社,是文安县北斗李村任义礼和他儿子任铁庄创办的。任义礼有钱,有功名,文安境内无人不怕他,绰号“活阎王”。他儿子叫“小阎王”。元庆社被称为“阎王班”。侯玉山二十五岁时在此班担任主角,红极一时。

祥庆社,是束鹿县人王乡创立的。主要演员有白建桥、白玉田、吴祥珍、孟祥生、王祥寅等。

庆长社,是高阳河西村财主侯家创办的,由化起凤、侯成章承办一切事务。演员有花脸张子久、武旦兼武净邵老墨、旦角侯益才、红脸化起凤、武旦侯瑞春、刀马旦马彩凤(马祥麟之父)、武生侯炳武、武丑韩子峰、花旦侯海云等。当时民间流传着这样的话:‘宁肯挨冷受涷,也得看花脸老墨’;‘景州、易州、保安州,谁人不识张子久’。可见邵老墨和张子久的剧艺当时在群众中很有影响。

荣庆社,成立于1911年(宣统三年),是大伙凑钱买了铙阳县常家一份戏箱,共分九股,有侯瑞春、侯益隆、郭凤翔、侯益才、赵德纯、侯海云、马凤彩等,后来韩世昌、陶显庭、郝振基、侯益太、白云生和我全参加了这个社。1935年分裂,把班牌分给了侯益隆。有我和侯永奎管事。

50年来,剧院以保护、继承、发展、革新昆曲艺术为根本宗旨;以古今相因、革故鼎新为艺术创作思路;以弘扬北昆之豪放,取法南昆之绵长为艺术特色,传承,整理、改编、移植、新创了一大批在国内外。有一定影响的优秀的传统戏、新编历史戏和现代题材的剧目,培养了一批在海内外有影响的优秀专业昆曲。演员,能够承担各类昆曲剧目的创作和演出。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。