-

建炎南渡 编辑

建炎南渡,是发生在两宋交替时期康王赵构为了躲避北边金朝军队的南下追击而逃至江南的历史事件。靖康之变发生后,赵构从河北南下到陪都南京应天府(河南商丘)鸿庆宫祭祀赵宋祖庙,在宫殿内即位,改元建炎,南宋(1128年—1279年)建立。之后,宋高宗一路从淮河到长江,再到杭州,绍兴元年(1131年)升杭州为临安府,定为“行在”(陪都),实为首都。金朝也一路南扑,直逼临安,宋高宗无路可逃,只得入海逃避,在温州沿海漂泊了四个月之久。

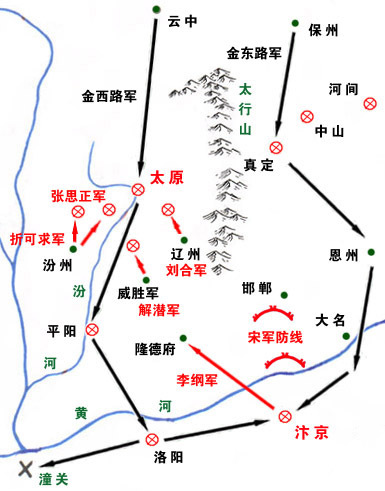

金军南下灭宋形势

金军南下灭宋形势

靖康二年(1127年),赵构从北京大名府(今河北大名市)南下到陪都应天府南京(今河南商丘)即位,是为宋高宗,改元建炎。叛臣张邦昌却以护国有功为名,被封王。靖康二年(1127年)四月一日,女真人北撤。次日,张邦昌就听从吕好问的建议,派人寻访康王赵构。 张邦昌后来被杀,成为宋朝唯 一被杀死的文臣。

高宗即位的第二年(1128年),金朝又继续大举南侵。之后赵构一路南行,过淮河渡长江。南宋建炎三年(金天会七年,1129年)金朝又立刘豫为帝,国号齐,以加强对黄河以南地区的统治。南宋与金朝以淮水至大散关一线为界。建炎三年改江宁府为建康府。绍兴元年(1131年)升越州为绍兴府,成为南宋首都,绍兴八年定临安为行在。

康王继统

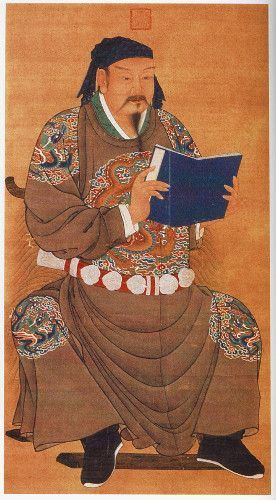

宋高宗赵构

宋高宗赵构

李纲六月一日到达应天府,高宗任用他,一是迫于形势严重,二是借以招徕人望。李纲主战,他的入相,最为主和的黄潜善、汪伯彦所忌恨。入秋,金人以张邦昌被杀为由,再次攻宋。汪、黄力主南逃,李纲主张坚守中原,东京留守宗泽还力请高宗还都主持恢复大计。

高宗任命李纲为右相,这时,他还在赶赴应天府的路上。高宗让黄潜善任中书侍郎兼御营使,汪伯彦任同知枢密院事兼御营副使,他们是其最信任的左右手。即位之初,尽管高宗对张邦昌说过不追究,但李纲不依不饶,高宗内心也容不得他的僭逆行为,仅过一月,就将其贬官赐死。张邦昌大节固然有亏,为公议所不容。但南宋史家王称说“邦昌之僭,良有胁迫”,还是实事求是的,将其简单的视为叛臣,似乎过于苛刻。

巡幸东南

高宗唯恐重蹈父兄被掳的覆辙,七月,下达了“巡幸东南”的手诏,目的地是建康(今江苏南京)。李纲极力反对,抬出不久前高宗“独留中原”的承诺,迫使他收回成命,却招致高宗的憎恶。八月,李纲升为左相,黄潜善替补右相,汪伯彦进知枢密院事,对李纲成钳制之势。

李纲

李纲

八月二十五日,陈东与欧阳澈被斩于应天府东市,陈东四十二岁,欧阳澈仅三十一岁。宋太祖誓约有“不杀士大夫与上书言事人”一条,誓约的内容上月刚由徽宗以衣带诏的形势传送给高宗。高宗之所以大开杀戒,根本原因有三:其一,陈东对他继统合法性的怀疑,欧阳澈对他纵情声色的揭露,都触到了最痛处;其二,唯恐陈东再次激起靖康学潮那样的民变;其三,陈东等上书主张复用李纲,坚决抗金,与其逃跑的决策针锋相对。因此,高宗必置他们于死地而后快,一再假惺惺表示痛悔,又是赠官,又是赐田,官修史书也强调他是误听了黄潜善的挑唆,无非旨在减轻公论的谴责。

李纲任相仅七十五日,他的罢相激起正直人士的愤慨。太学生陈东这时也应召刚到应天府,据说他此行带着自己的棺木,决心舍身成仁。听到李纲罢相,他毫无畏惧的两次上书,希望高宗尽早罢黜黄、汪,认为“欲复中原,以定大计,非用李纲不可”,还正告高宗不应即位,责问他日后钦宗归来,不知何以自处。另一个布衣士子欧阳澈也上书指责高宗“宫禁宠乐”(即沉湎女色)。

杀了陈东不久,高宗就下诏“巡幸淮甸”。十月,小朝廷逃到扬州,把这个烟花繁华之地作为“行在”(即朝廷的临时住地)。岁末,高宗分别将黄、汪分别迁为左、右相,把朝廷全权交给他们,自己则在行宫寻欢作乐,全然不顾中原军民正与金军在浴血奋战。

金军南下

十二月,金军分三路再次南侵。建炎二年五月,宗泽上书请高宗回京主持北伐壮举。但高宗置若罔闻;对宗泽的每次上奏,黄、汪都笑着以为他脑子有病。宗泽死后,北方抗金形势迅速逆转,义军被逐个击破,官军分崩离析,一年以后开封再次被金军占领。

完颜兀术

完颜兀术

次日,金军攻入扬州,追至江边,军民不及撤退,死伤与落水者不计其数。朝野以为扬州大溃退的罪责都在黄潜善和汪伯彦的身上,高宗也不满他俩不能早为之计,让自己吃足了苦头,遂将他俩罢相,任命朱胜非为右相,王渊签书属枢密院事,仍兼御营司都统制。

王渊在扬州大溃退时拥兵数万,对来袭的五六千金骑不作任何抵抗,不仅未罚,反而升迁,是因与原康王府宦官康履、蓝珪沆瀣一气。在高宗从镇江逃往杭州途中与到达杭州以后,这些宦官依然肆无忌惮,作威作福,强买民物,凌忽诸将,激起军民极大义愤。

三月,御营司武将苗傅、刘正彦既嫉妒王渊骤然升迁,又忌恨宦官胡作非为,对高宗一味南逃也深为不满,在杭州发动兵变。他们诛杀王渊和康履,胁迫高宗将皇位禅让给年仅三岁的皇子赵旉,由隆佑太后(即哲宗皇后孟氏)垂帘听政,改元明受。这次政变,史称“苗刘之变”或“明受之变”。

这时,同签枢密院事吕颐浩正在江宁(今江苏南京),礼部侍郎张浚则督军平江(今江苏苏州),他们闻讯后即联络武将韩世忠、刘光世等起兵勤王。苗刘兵变虽有合理的情由,却也夹杂着个人的野心,两人既无深谋远虑,又无明确目标,进退失据,见勤王大军逼近杭州,就弃城而逃,高宗复辟。五月,苗、刘被韩世忠军俘获,两个月后处死。

入海避敌

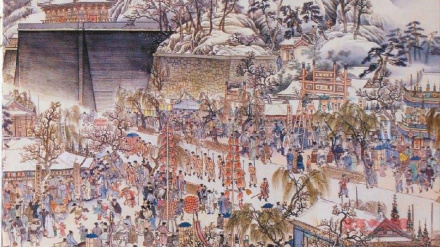

南宋临安城

南宋临安城

十月,高宗从临安逃到越州(今浙江绍兴),次月,再逃到明州(今浙江宁波),十二月,决定入海避敌。十五日,高宗接到金军逼近临安府的消息,便坐楼船逃往定海(今浙江镇海),进而渡海到昌国(今浙江定海)。岁末,高宗得知兀术将至明州,便让御舟漂泊在台州与温州间的海上。建炎四年正月初三,高宗船队落碇台州章安镇(今浙江黄岩东北),在这里停留了半个月后移向温州沿海,二月二日起驻泊温州江心寺。

南宋抗金

兀术在正月十六日攻陷明州,也乘船入海准备追获高宗。途中遇上大风暴,被宋军水师击败,退回明州。这时南下金军已是强弩之末,后方空虚,战线漫长,屡遭宋朝武装的袭击。二月,兀术声称已完成“搜山检海”的预定目标,开始北撤。一路上纵火焚城,掳掠奸淫,明州、临安、平江府都是数日烟焰不绝。

由于南方天候潮湿河道纵横,加上南宋军民的英勇抗战,女真主帅完颜兀术决定撤兵北上。在北撤到镇江时,被宋将韩世忠断掉后路,结果被逼入黄天荡。宋军以八千人之兵力围困金兵十万,双方相持四十八日,最后女真人用火攻才打开缺口,得以撤退,女真人又在建康被岳飞打败,从此再不敢渡江。

金军北撤

岳飞

岳飞

高宗获悉金军北撤,才从温州泛海北上,回到越州,结束了长达四个月的海上亡命生活。次年,高宗改元为绍兴元年(1131年),寓有“绍祚中兴”的意思。虽然这年十月升越州为绍兴府,但这里作为行在,在漕运上有诸多不便。次年正月,高宗把小朝廷迁回临安。

大体以绍兴二年(1132年)高宗驻跸杭州为标志,南宋小朝廷基本在江南站稳了脚跟,宋室南渡也宣告完成。其后,高宗虽然也短暂驻跸过建康,但那不过是作抗金的姿态而已。当然,也为了做姿态表示自己不忘恢复中原,临安始终称为行在。

临安有作为都城的经济优势与地理条件:既有长江的天然之险,又不像建康那样濒临长江,易于受到攻击;地处太湖流域与宁绍平原两大鱼米之乡的交汇处,物产丰富;大运河与浙东运河在这里接头,明州作为外贸港也近在咫尺,漕运、海运都很方便;经唐、五代与北宋的长期建设,杭州已跃升为东南最繁华的都会。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。