-

弗里德里希·迪伦马特 编辑

弗里德里希·迪伦马特(Friedrich Dürrenmatt,1921年1月5日—1990年12月14日),瑞士德语作家、剧作家。他青年时期先后在苏黎世和伯尔尼攻读文学、神学和哲学,毕业后在苏黎世《世界周报》任美术与戏剧编辑。1946年迁居巴塞尔,开始职业作家生涯。相继于40—60年代创作了《罗慕路斯大帝》、《老妇还乡》、《物理学家》等名作,奠定了他在世界戏剧界的声誉。曾获德国曼海姆城颁发的席勒奖、瑞士伯尔尼市颁发的文学奖、意大利广播剧大奖等。

中文名:弗里德里希·迪伦马特

外文名:Friedrich Dürrenmatt

出生地:伯尔尼州科诺尔丰根

出生日期:1921年1月5日

逝世日期:1990年12月14日

毕业院校:苏黎世和伯尔尼攻读文学

职业:作家、剧作家

代表作品:《罗慕路斯大帝》、《老妇还乡》、《物理学家》

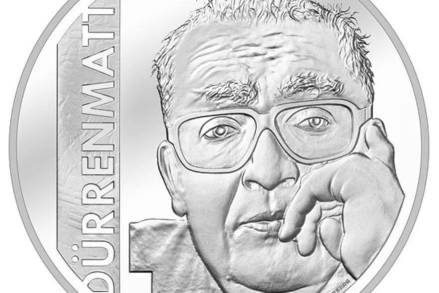

工作中的迪伦马特

工作中的迪伦马特

1954年他完成《天使来到巴比伦》,背景为古巴比伦王国,以寓意的手法强调人只有依靠自己才能获得幸福,鄙视财富和权势。1956年他的剧本《老妇还乡》上演,取得巨大成功,从此获得世界性声誉。女主人公是亿万富翁,她在离别45年后重返故乡,为了害死使她17岁时沦为妓女的旧日情人伊尔,用金钱收买了全城居民,让伊尔突然死去。剧本揭露了资本主义社会金钱万能的现象,在艺术上采用了作者擅长的“悲喜剧”手法,戏剧效果强烈。

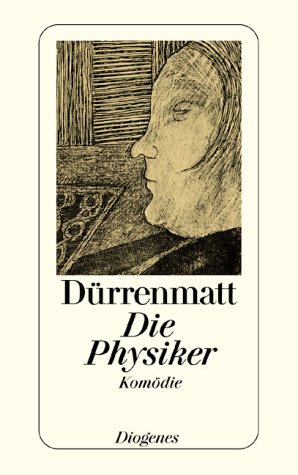

《物理学家》封面

《物理学家》封面

在创作剧本的同时,迪伦马特也写小说。1950年迪伦马特发表名篇《隧道》,通过一个怪诞的故事,表现了一种茫然无力,不知前途为何的社会心理。小说语言简练,气氛压抑,有着很高的艺术技巧,被公认为世界短篇小说杰作之一。迪伦马特的小说主要是犯罪小说,因为他认为犯罪现象是普遍存在的,主张通过犯罪问题的探讨来揭示犯罪的生理、心理原因和社会根源。1952年迪伦马特完成他的第一部犯罪小说《法官与刽子手》小说描写一个生命即将终结的老探长面对一个作恶多端却十分狡猾,无法在法律上加以控告的人,派出了自己的“刽子手”,除掉了对方,反映了法律的软弱无力。作品中的推理过程和心理暗示的使用,也使之成为推理小说的名著之一。1956年的中篇小说《抛锚》通过一次抛锚引发的一场游戏以及主人公的死亡探索了犯罪和道德问题,在题材处理和人物心理分析上,构思巧妙。1958年他发表《诺言》副标题为“以犯罪小说形式写的安魂曲”,讲述一个主人公破案不成,最后证明主人公是对的,但他已经身败名裂,精神失常的故事,反映了主持正义者反被看成怪癖的令人震惊的社会现象。

80年代之后迪伦马特宣布因身体原因,结束小说与戏剧创作,专心写自传。1990年12月14日迪伦马特逝世,终年69岁。

让“笑”变成严肃的接受行为

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

迪伦马特在卡夫卡和凯泽影响下开始其文学创作生涯,短篇小说《老人》是他发表的第一部作品。1946年冬,他的第一本剧作《〈圣经〉如是说》问世。创作初期,迪伦马特为卡巴莱剧场写了许多卡巴莱小品剧,度过了作为自由作家生存的困境。这些成功的卡巴莱小品剧,可以被看作其后来喜剧的雏形。

在同代德语作家中,迪伦马特是很幸运的,由于他的国家的特殊地位,他的家乡没有遭受过纳粹铁蹄的蹂躏,他的精神没有受过法西斯奴役的创伤。他几乎一直生活在伯尔尼州比勒湖畔的诺伊堡。从这个静谧的田园冷静而批判地观察着这个世界的“喜剧”。他的作品不是自我的表现,而更多是力图呈现给这个令人沮丧的世界一面镜子,一面怪诞扭曲的镜子,要以此来认识它。他的全部作品都围绕着这个主题。与同代作家不同,他的文学表现自始至终都渗透着一种历史悲观主义色彩,正如他所说的,“我认为,人们不可能完全认同一个曾经存在的、现在存在的和将来会存在的社会,而始终必然会以某种方式采取反对的态度。反对是文学艺术的事,而反对需要人,因为只有在与别人的对话中,才会有事物、思想的继续发展。”

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

早在1955年发表的《戏剧问题》一文中,迪伦马特就强调,他写戏剧,不是要充当当今戏剧舞台上的“推销商人”,四处去兜售“某些时髦的世界观,无论是以存在主义者,还是以虚无主义者,是以表现主义者,还是以讽刺家的面目出现也好”。他认为当今世界奇形怪异,朦胧混沌,捉摸不透。“今天只有世界屠夫们一手导演的悲剧”,人不再是自己行为的主体,无法保持个性的独立和自由,而是无可奈何地听凭一个超人力量的摆布。而这样一个被异化得怪诞不堪的,也就是说只有悲剧而没有悲剧英雄的世界,只有在喜剧中才能找到针锋相对的有效手段。

走向怪诞与悲观的戏剧理念

迪伦马特戏剧处女作《〈圣经〉如是说》于1947年在苏黎世剧院首演,引起了轩然大波。作者从此禁止再演出。这出剧取材于历史,即再洗礼教派(1533-1536)的兴亡。《〈圣经〉如是说》虽然还不完全是迪伦马特意义上的喜剧,但剧中几个主要人物命运兴衰的交织和对立以及偶然对情节发展的作用、在信仰与怀疑对立的表现中所彰显的怀疑意识等,已经显现出作者后来在《戏剧问题》一文中所阐释的喜剧理论的端倪。

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

《物理学家》又是一部为迪伦马特带来世界声誉的喜剧,与《老妇还乡》同属当代世界喜剧经典之作。这部喜剧的主题无疑是作者对当时世界局势发展最直接的感受、关切和思考的结晶。在作者看来,这个时期超级大国的核军备竞赛,必然会给人类带来不可挽回的灭顶之灾。故事发生在瑞士某地一家私人精神病院里,作为所谓的精神病患者,三个核物理学家在这里接受举世闻名的女精神病学家马蒂尔德·封·查得的治疗。三个病人中无一有病。莫比乌斯的发明引起了世界上最大的两个情报机构的关注,出于对科学的负责,莫比乌斯决定装疯,以免被政治家们利用。而两个同样装疯的间谍试图弄到他的发明。然而,莫比乌斯要让这两个同事相信,他们没有别的出路,只有选择逃离这个世界。遵循自己的认识,他焚毁了自己的手稿。这时,那个畸形的精神病院院长宣布三个物理学家为囚犯。她看穿了他们的游戏,已经让人及时复制了莫比乌斯的手稿。于是,这个世界落入一个疯狂的精神病医生手里。

为什么要写这样一个怪诞的喜剧,迪伦马特给出了明确的回答:“物理学的内容涉及物理学家,而影响则关系到每个人。凡是关系到大家的事,只有大家才能解决。任何个人试图自己去解决关系到大家的事的努力都必然会失败。”

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

不言而喻,迪伦马特的喜剧是充满悲剧色彩的现代讽刺喜剧,怪诞构成了其审美核心;怪诞既是作者对现实的理解和现代人的认识,又是表现这种理解和认识的手段,而二者在他的喜剧中自然和谐,相映相衬,相得益彰,深深地渗透着作者独具风格的喜剧观,即“悲剧性的东西就是从喜剧里产生出来的”。

迪伦马特就是以这种别具一格的艺术手法,给观众或者读者展示出一个怪诞的现实,“故事就是故事,超出此外的一切,作者无须去出面介绍,也不必在舞台上导演。结局亦是如此”。这种表现永远是“无与伦比的悲叹”,它“不能给予安慰,而只会令人不安”。但透过怪诞与无望的表现的深层,却让人感到作者对生存执着的追求;“我主动创作,我袒露心声,我表现绝望,这就是我的安慰。”他的喜剧描写得越怪诞,内涵的双重性就越尖锐,就越耐人寻味:怪诞中隐喻着道德秩序,无望中潜藏着希望,于面目全非中塑造新的面目,于混乱不堪中幻想新的世界。这种充满矛盾张力的喜剧表现就是要唤起读者或观众随着那交替发展的矛盾和冲突去接受,去联想,去追踪,去体味作品的内在。

戏剧

《立此存照》 | 《盲人》 | 《罗慕路斯大帝》 | 《天使来到巴比伦》 |

《老妇还乡》 | 《物理学家》 | 《流星》 | |

小说

《隧道》 | 《法官与刽子手》 | 《抛锚》 | 《诺言》 |

弗里德里希·迪伦马特

弗里德里希·迪伦马特

老妇还乡

作者名称 弗里德里希·迪伦马特

作品时间2007-8-1

《老妇还乡》是人民文学出版社出版的图书,作者是(瑞士)迪伦马特著

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。