-

万元户 编辑

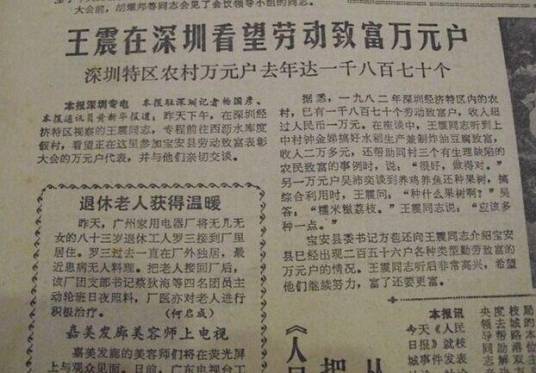

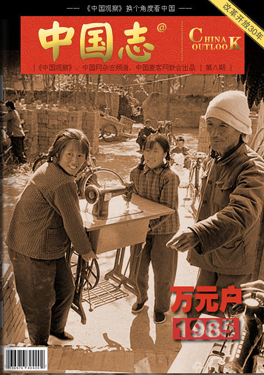

万元户,顾名思义是指存款或者收入在10000元以上的家庭民户。万元户这个词是在20世纪70年代末产生的。那个年代万元户是个相当了得的人家。“万元户年代”的1万元可以买到很多的东西了。那时候米价0.14元,肉价0.95元,走亲戚送礼2元左右,压岁钱0.1-0.2元,1万元可以买很多东西了。并且那个年代存款有1000元的就比较少了。工人工资一般是每个月28元左右。家庭收入在10000元以上的,称之为万元户。不过因为时代好了,人均收入增加,这个词已经成了历史概念。

中文名:万元户

外文名:yuan

产生时间:20世纪70年代末

概念:存款或收入一万元以上的家庭民户

万元户

万元户

1981年,中央明确提出“国营经济和集体经济是我国的基本经济形式,一定范围的劳动者个体经济是公有制经济的必要补充”。随后,国务院颁布《关于城镇非农业个体经济若干政策性规定》,对个体经济重新定位,个体经济逐步得到恢复和发展。1982年12月4日,在五届全国人大第五次会议上通过的《中华人民共和国宪法》中规定:“在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充。国家保护个体经济的合法的权利和权益。”从此,个体经济的地位正式得到了认可。

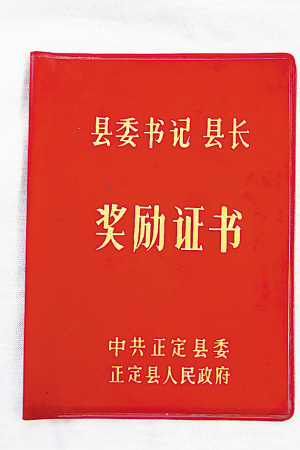

1985年由习近平颁发的带头致富证书

1985年由习近平颁发的带头致富证书

他们大体上是由农村的专业户和城镇的个体工商户构成。农村实行联产承包责任制以后,许多农民通过种植粮食作物、经济作物以及经商、打工等方式,使家庭年收入超过1万元;城镇居民通过经营个体生意使年收入超过1万元。在那个允许一部人先富起来的年代,万元户就成了全国经济发展的排头兵。每个地方万元户并不是很多,因此万元户就成了当时富裕户的代名词。

万元户,既是衡量经济社会发展的指标,也代表了当时生活的幸福指数,是人们追求物质生活最直接、最明显的目标。一些地方甚至以万元户的多少来衡量当地的发展速度,出现了不少“万元户”村、“万元户”乡镇等。

在那个1公斤粮食2角钱,国家工作人员月工资20元的时代,能成为万元户确实了不起。随着社会的进步和经济的发展,人民的收入在逐步提高,万元户也就不再是最富裕的人家了。进入21世纪的中国,在经过30多年的快速发展后,万元户的说法已演化成了“十万元户刚起步,百万元户马马虎虎,千万元户才算富”的调侃。这一变化的背后,折射出中国经济社会的深刻变革,更反映了人们对合理财富追求的肯定以及对富裕生活的向往。

名称由来

万元户的由来,始于新华社的两篇报道。1980年4月18日,新华社播发的通讯《雁滩的春天》中提到,1979年末,甘肃兰州雁滩公社社员李德祥,从队里分了一万元钱,社员们把他家叫作“万元户”、“村里的高干”。1979年11月17日,新华社又以图片报道了山东临清八岔路镇赵汝兰一家植棉纯收入10239元的事情,先后被国内外50余家新闻媒体转载采用。自此,万元户的叫法在全国范围内流行起来,成为20世纪80年代最受关注的词汇之一。

首位得主

黄新文

黄新文

这是新中国出现的第一个农民“万元户”。一时间,全国各地或亲临、或来函,向黄新文请教致富经的络绎不绝。

逐渐消失

经过多年的经济高速增长,人民生活水平迅速提高,根据1997年国家统计局统计资料,农村人均收入2999.20元,按照户均4.35人计算,平均户收入已超过万元,家家都成为万元户。万元户在失去原有的标杆作用后,成为历史名词。虽然在人看来,万元不算什么。但是,在当年,“万元户”是很多人追逐的梦想。在当时,很多先富起来的人的财富,很快就突破了万元,甚至十万元,但“万元户”已深入人心,也印证了人们致富的强烈渴望。

“万元不算富,十万刚起步,百万才是真正富。”也许这句流行语,才是中国人拥有财富的真正写照。

2007年,在城镇居民家庭人均全部年收入中,工薪收入占68.6%,比1990年下降7.2个百分点;经营净收入占6.3%,财产性收入占2.3%,转移性收入占22.7%,分别比1990年提高4.8、1.3和1.0个百分点。在农村居民家庭人均纯收入中,财产性收入从无到有,占到3.1%。

在新中国早期经济发展的历程中,曾走过一条效仿苏联经济发展模式的路子;中国探索出的中国特色的经济发展模式,已被越来越多的国外学者认为值得其他国家借鉴。

从积贫积弱到人民生活迈向总体小康,从封闭半封闭到直接关系全球经济复苏,60年间,中国走过了其他国家几百年的发展历程。中国将继续创造令世界瞩目的“东方奇迹”。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。