-

张文佑 编辑

张文佑(1909年8月31日—1985年2月11日),河北唐山人。地质学家,中国科学院学部委员,中国科学院地质研究所研究员、第二任所长。1930年张文佑考入交通大学唐山工学院(今西南交通大学)土木工程系;1934年从北京大学地质系毕业后进入中央研究院地质研究所工作;1937年开始考察了广西全省的地质;1942年被破格提拔为中央研究院地质研究所研究员;1945年经李四光推荐,赴欧、美一些国家进行地质考察;1947年10月回国继续在中央研究院地质所工作,并兼任中央大学教授;1949年担任南京军管会接管中央研究院领导小组成员;1951年起担任中国科学院地质研究所副所长兼大地构造室主任,后任所长、名誉所长、所学术委员会主任;1955年当选为中国科学院学部委员(院士);1956年加入中国共产党;1985年2月11日在北京逝世。张文佑创立了断裂体系与断块大地构造学说,主编了中国第一幅大地构造图(1∶800万),完成其说明书《中国大地构造纲要》,编制了中国的断块大地构造图(1∶1000万),提出中国大地构造的“基本轮廓是以块断构造为特征”,分5个发展阶段10个发展时期概述了块断构造的发展。

中文名:张文佑

国籍:中国

出生地:河北唐山

出生日期:1909年8月31日

逝世日期:1985年2月11日

毕业院校:北京大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《断块构造导论》

主要成就:1955年当选中国科学院学部委员(院士)

张文佑

1909年8月31日,张文佑出生于河北唐山。1930年,张文佑从天津南开中学毕业,并考入交通大学唐山工学院(今西南交通大学)土木工程系 。同年10月,张文佑进入北京大学地质系。

1931年12月1日,张文佑被选为“北大全体同学南下示威团”的代表和副指挥。

1934年,张文佑从北京大学地质系毕业。大学毕业,来到李四光领导的中央研究院地质研究所,开始在浙、赣、苏、皖、黔、湘等省进行地质考察。

1937年,抗日战争爆发,地质研究的几次迁徙,故1937年后的主要地质调查区是广西。在考察了广西全省的地质后,与赵金科等协作测制了《广西地质图》。

1941年,张文佑兼任广西大学讲师。

1942年,张文佑被破格提拔为中央研究院地质研究所研究员。

1945年,经李四光先生推荐,张文佑赴欧、美一些国家进行地质考察(至1947年)。

1947年春,张文佑到美国地质调查局考察,实地考察了阿尔卑斯山的推覆构造,阿帕拉契亚山的变质构造等,对铀矿予以了特别的关注。10月回国,继续在中央研究院地质所工作,并兼任中央大学(南京大学的前身)教授(至1950年)。

1948年底,张文佑随国民党中央研究院迁移广州。

1949年,张文佑担任南京军管会接管中央研究院领导小组成员,同年北京大学、北京地质学院兼职教授,中国科学院地质研究所一级研究员。

1950年,张文佑担任全国地质工作计划指导委员会委员 。

1951年,张文佑担任中国科学院地质研究所副所长,同年加入中国民主同盟。

1955年,张文佑当选中国科学院学部委员(院士)。

1956年,张文佑加入中国共产党。

1959年,张文佑主编了《中国大地构造图》和《中国大地构造纲要》两部专著,因此而获1982年国家自然科学二等奖。

1960年,张文佑应苏联大地构造学家沙茨基和西尼村的邀请,赴苏考察。

1974年,张文佑主编《中国大地构造基本特征及其发展的初步探讨》。

1980年,张文佑担任中国科学院地质研究所所长。

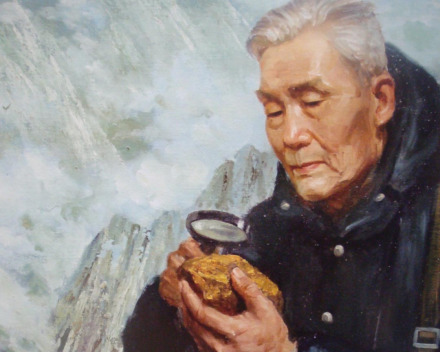

1983年,春节刚过(正月初七),张文佑前往晋北高原调查地下水,同年8月,太原西山一号孔出水,翌年4月,2号孔出水。同年深秋,他赴山东黄县勘察水利资源,成为他人生中最后一次野外调研工作。

1985年2月11日,张文佑病逝于北京 。

科研成就

科研综述

20世纪30年代,张文佑就在北京西山解决了中国北方震旦系与寒武系的分界问题,在坨里一带建立了新的白垩纪地层剖面,在桂林完成了山字型等构造系形成过程和力学机制的模拟实验 。

1937年,张文佑对广西山字型的研究是地质构造的力学分析与历史分析相结合方法的首次成功尝试。除构造地质和地层外,研究领域还涉及花岗岩原生构造,石灰岩地区的地下水,以及煤、钨、锡、钼、铜等矿产。

1953年和1960年,张文佑两次赴前苏联学习考察。当时他十分推崇前苏联的大地构造学成就,包括地槽-地台学说的进展,以及深断裂对沉积作用、岩浆活动和成矿作用的控制,岩石学的研究是与大地构造的研究相结合的,访问前苏联使他更多地学习了地质构造的历史分析,并使他坚定了将力学分析和历史分析结合起来的信心,这一方法也贯穿了他今后的学术活动的始终。

1956年,张文佑主编了新中国的第一幅大地构造图(1∶800万),并于翌年完成其说明书《中国大地构造纲要》。编图时采用的是大地构造物理学与沉积建造-岩相古地理分析的“两条腿走路"的方法,把构造体系分为属基底断裂范畴的和属盖层滑动范畴的两类,时间序列上则用三大构造层表示中国大地构造的历史发展。同年赴青藏高原进行格尔木-拉萨路线的地质调查,提出了青藏高原是扇形山体的想法。

20世纪50年代中期,张文佑首先提出有一个鲁中断裂带(后称之为郯庐断裂带)以及该断裂带上产有原生金刚石的论断,后确在该带上找到了中国规模最大的原生金刚石矿床。1956年他考察柴达木盆地之后,提出隐蔽区才可能出油的论断,并为勘探实践所证实。接着他提出中国东部包括冀中、松辽等大型厚层沉积盆地有生油远景的见解,参与了中国石油天然气勘探基地由西向东移的战略决策,并因在大庆油田发现过程中的突出工作,成为1982年国家自然科学一等奖的获得者之一。

1973年,张文佑在汲取板块学说成果的基础上编制了中国的断块大地构造图(1∶1000万),提出中国大地构造的"基本轮廓是以块断构造为特征”,分5个发展阶段10个发展时期概述了块断构造的发展 。

1974年,张文佑提出了“断块构造学说”,并把它发展成为一门以线形构造为本、以槽台学说和地质力学为体、以板块学说为借鉴,以辩证唯物论的认识论为指导的大地构造学说,并因此而获1978年全国科学大会奖。同年张文佑提出的“定洼探边”、“定洼探隆”的观点,提高了油气储采比,开创了油气勘探的新局面。他提出的断块煤田的见解--断裂形式和性质控制成矿环境、成矿部位及煤田深层地下水的观点,亦为实践所证实。

1983年,张文佑领导和主编了“中国及邻区海陆大地构造图(1∶500万)”,系统全面地表示出中国及邻区的断块大地构造格局;在“断块构造导论”(1984)和“中国及邻区海陆大地构造”(1986)两书中则系统地阐述了断块学说的理论、方法和现阶段的思想成果 。

学术论著

出版日期 | 名称 | 作者 | 出版社 |

|---|---|---|---|

1953.03 | 《中国地质学》 | 李四光原撰;张文佑编译 | 正风出版社 |

1955.10 | 《地壳发展的规律性与区域大地构造》 | (苏)П.Н.Кролоткин等著;张文佑等译 | 北京:科学出版社 |

1956.08 | 《大地构造学基本问题》 | (苏)В.В.Белоусов著;张文佑等译 | 北京:地质出版社 |

1956.09 | 《地质历史中的沉积相》 | (美)R.C.Moore等著;张文佑译 | 北京:地质出版社 |

1958.05 | 《岩石学原理》 | (英)G.W.Tyrrell著;张文佑,刘作茹译 | 北京:地质出版社 |

1959.01 | 《广西地质 地层概要》 | 赵金科,张文佑著 | 北京:科学出版社 |

1959.01 | 《广西地震》 | 赵金科,张文佑 | 北京:科学出版社 |

1964.08 | 《构造地质学》 | (荷兰)De Sitter, L.U.著;张文佑译 | 北京:科学出版社 |

1966.04 | 《美国地质学会特刊62号 地壳 论文集》 | 波德尔瓦尔特主编;张文佑等译 | 北京:科学出版社 |

1977.09 | 《铁矿的形成与富集》 | 张文佑等编 | 北京:冶金工业出版社 |

1978 | 《富铁矿找矿理论和方法汇编》 | 张文佑 | 河南冶金地质勘探公司 |

1980 | 《断块构造与中国的油气藏》 | 张文佑 | 中国科学院地质研究所 |

1983.02 | 《中国及邻区海陆大地构造图》 | 张文佑等编著 | 北京:石油工业出版社 |

1983.03 | 《断块构造文集》 | 张文佑主编 | 北京:科学出版社 |

1984.11 | 《中国及邻区海陆大地构造基本轮廊》 | 张文佑编著 | 北京:石油工业出版社 |

1984 | 《断块构造导论》 | 张文佑著 | 北京:石油工业出版社 |

1985.04 | 《构造物理模拟实验图册》 | 张文佑等著 | 北京:科学出版社 |

1986 | 《中国及邻区海陆在地构造》 | 张文佑著 | 北京:科学出版社 |

1992.08 | 《张文佑文集》 | 张文佑著 | 北京:科学出版社 |

科研成果奖励

截至1985年2月,张文佑先后获得全国科学大会奖、国家自然科学一等奖、二等奖、中国科学院科技成果一等奖等 。

时间 | 项目名称 | 奖励名称 |

|---|---|---|

1978年 | 断裂体系与断块大地构造学说 | 全国科学大会奖 |

1980年 | 华北断块区的形成与发展 | 中国科学院一等奖 |

1981年 | 断块构造理论的新进展 | 中国科学院二等奖 |

1982年 | 中国大地构造图及其说明书中国大地构造纲要 | 国家自然科学二等奖 |

1982年 | 大庆油田发现过程中的地学工作 | 国家自然科学一等奖 |

1984年 | 中国及邻区海陆大地构造图 | 中国科学院科技成果一等奖 |

人才培养

教育思想

张文佑的座右铭是:敏于观察,勤于思考,勇于创新,敢于攀登。他遵循当时中国科学院“任务带学科”和“出成果、出人才”的方针,在完成国家任务过程中进行学术创新,培养开拓性人才。他以“源于实践、高于实践”和“博采众长、推陈出新”的理念统一用于学术研究和人才培养。他提倡兼收并蓄,不同学科之间互相渗透、边缘杂交。

学科建设

张文佑兼任主任的构造地质研究室,先后设置构造力学、新构造、深部地质、古地磁、高温高压试验、地热、航空-遥感地质以及岩石大地构造、前寒武纪大地构造、构造的数学力学分析、构造水文地质等实验室和研究组,组织多种专业人才进行单学科纵向深入和多学科横向综合的立体研究。

指导学生

张文佑关注年轻人才的成长,常把研究生和年轻人送往不同学科、不同学派的科学家那里进行联合培养,对努力、用心、有胆识、有创见的年轻人才推重有加,在工作中把他们推上前线担当重任,在会议上把他们推向前台展显才华。他提倡并身体力行地用自然辩证法指导科学研究,他发起成立的自然辩证法地学专业组已发展为有许多省市分支机构的全国地学哲学委员会。

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 |

|---|---|

1955年 | 中国科学院学部委员(院士) |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1964年12月—1975年1月 | 中华人民共和国第三届全国人民代表大会代表 |

1978年3月—1983年6月 | 中国人民政治协商会议第五届全国委员会委员 |

1980年— | 国务院学位委员会委员 |

1981年— | 中国科学院主席团成员 |

1983年6月—1988年4月 | 中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员 |

中国地质学会副理事长 | |

中国石油学会副理事长 | |

中国大地构造学会副理事长 | |

北京市地质学会代理事长 | |

国家科委地质矿产组副组长 | |

中国能源委员会顾问 | |

中国科学院地学部常委 |

纪念张文佑院士诞辰100周年

作者名称 张文佑

作品时间2009-12

《纪念张文佑院士诞辰100周年》是2009年科学出版社出版的图书,作者是《纪念张文佑院士诞辰100周年》编辑委员会。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。