-

扇子 编辑

扇子是引风用品,夏令必备之物。中国传统扇文化有着深厚的文化底蕴,是中华民族文化的一个集成部分。在中国传统社会,扇子与民众的日常生活息息相关。历史上最早的扇子是古代埃及第4王朝宫廷使用的皇室礼仪扇,距今4500多年,和埃及帝王谷KV62号王家墓葬出土的距今3300年的礼仪扇和鸵鸟毛象牙杆礼仪扇。扇子的种类包括羽毛扇、蒲扇、雉扇、团扇、折扇、绢宫扇、泥金扇、黑纸扇、檀香扇等等。列入国家级非物质文化遗产名录的制扇技艺有江苏苏州檀香扇、浙江杭州王星记扇子、重庆荣昌折扇、四川自贡龚扇、广东新会葵扇、浙江湖州羽毛扇。日本则有桧扇、蝙蝠扇。

中文名:扇子

外文名:fan

拼音:shàn zi

用途:引风用品、兵器

主要材料:竹、木、纸、玳瑁、飞禽翎毛

遗产级别:国家级非物质文化遗产

2.量词。

埃及十八王朝羽扇,公元前1500年(美国大都会博物馆藏)

埃及十八王朝羽扇,公元前1500年(美国大都会博物馆藏)

古代埃及鸵鸟毛礼仪扇(距今3400年,埃及国家博物馆)

古代埃及鸵鸟毛礼仪扇(距今3400年,埃及国家博物馆)

扇子最早称“翣”,在中国已有两千多年历史。它起初不是用来纳凉的,而是一种礼仪工具。渐渐地,扇从地位和权利的象征转变成为纳凉、娱乐、欣赏等生活用品和工艺品。

古扇源流

埃及KV62号墓出土黄金礼仪扇(埃及国家博物馆)

埃及KV62号墓出土黄金礼仪扇(埃及国家博物馆)

扇子本是实用之物,以其轻薄而面积大,可扇风取凉。中国一向有在日常器物上施以装饰的传统,于是扇柄扇骨上有雕工,扇面正反上加书画。较早的雕工书画多由普通匠人完成,慢慢地各种有才华富想象的艺术家也来参加,扇子也就此演变成有实用功能的艺术品,使人顿生爱羡之心、宝藏之意,成为集藏的一大门类。

中国古代扇子的种类非常多,但真正被藏家所垂青的,只有折扇和团扇二种。

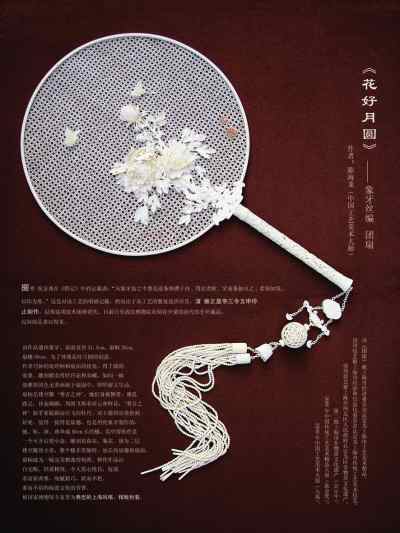

折扇一名“折叠扇”,又名“聚头扇”。折扇收则折叠,用则撒开,故又称“撒扇”。折扇产生时间虽较迟,其重要性却极大。它携带方便,出入怀袖,扇面书画、扇骨雕琢,是文人雅士的宠物,所以又有“怀袖雅物”的别号。团扇产生远早于折扇,因形状团圆如月暗合中国人合欢吉祥之意,又名“合欢扇”。又因其由丝织物制成,故又称“纨扇”或“罗扇”。更由于唐代王建《调笑令》中的名句“团扇团扇,美人病来遮面”,而产生了“便面”和“障面”的雅称。

扇子

扇子

清代,扇子在文人官员间的使用更加频繁。扇子不仅是用以生风凉的工具,也不仅是一种艺术品,它成为一种身份地位趣味的象征,成为他们社会角色的道具。不仅是夏天,就是在天气凉爽的季节,手执一扇,打开收拢,或佩挂在身,或藏于袖中,都具有人格表露、情绪交流的意义。不仅是文人,不仅是男性使用折扇。从文人书画扇这一主流,分出以黑纸扇、游鉴图扇和戏画扇为典型的工艺扇,以及女用的米扇。从扇本身出发,又有了扇袋、扇坠和扇盒等附属的工艺品。扇子还从中国流传到世界其他地区,特别是欧洲。乾隆时期,广州的商人曾专门生产适应欧洲贵妇趣味爱好的象牙折扇。折扇成了中国文化的象征和与世界文化交流的使者。

民国时,折扇保持了它在中国艺术上和生活中的重要性,但没有什么超出前代的,而值得一提的创新是集锦扇。在此之前,虽然也有多人在同一扇面上合作绘画,或分段书写各自署款的扇子,但集锦扇却是将扇面空间用不同的方法加以分割,然后由多名书画家分别作书绘画。从最少的两人组合开始,到多至十余家合作的集大成之作,确实令人耳目一新。 在扇面上作画写字,在三国时就有,据《晋书》记载,王羲之为蕺山老姥题扇的故事。在扇面上作书绘画历来被人们所喜爱,所收藏。由于扇面形态独特,文人墨客苦心经营,别出心裁,依据扇面形状绘制出千姿百态的图画,抒发出令人赏心愉快的语言诗句。当今书画藏品中的历代名人佳作以成扇或扇面形式的作品数量不少,成了书画艺术的珍宝。

扇面书法

扇子

扇子

二是行行字数相等的章法,这种形式适宜使用隶书、楷书,显出古穆朴实、清雅遒劲、厚重耐看的效果。使用篆书、甲骨等也很耐看。

三是一字成行的章法,这种形式适合写大字,书体不限,沿着折扇弧边书写,在下面留下一片空白,显得空灵、自然、大方、给人一种赏心悦目的快感。

以上三种形式的章法,都是沿着扇面的弧边书写成弧形的,今人也有别出心裁的,在扇硕中部排成平行四边形(或圆形)的形态,吾以为这种形式虽不够自然但只要安排得当,特别是安排好落款和印章,同样可以获得美的享受。关于团扇(即圆形镜面)的书法创作,比起折扇要自由一点,可以沿圆形布满扇面,也可取中间排列成方形,也可半方半圆,也可只写一个单字,也有一番韵味。

羽扇

大都会博物馆藏羽毛扇

通常采用洪泽湖、鄱阳湖等湖泊周围芦苇丛中的雁、鹰、鹳、氏鸟、雕和青鸡等野禽的翅尾编织成扇面,再加扇柄而成。传统的高挡羽毛扇,扇柄用鹳羽或鹅羽羽管劈丝编织而成,用玛瑙、檀香链铜丝钉铰,十分精巧。其诸葛扇、桃形扇、圆形扇、半月形扇和绒折扇。 它不仅为纳凉、装饰、舞蹈所用,也是中国古代宫廷礼仪的陈列品。中国羽扇大多以3~4支鹅羽编织而成,呈上尖下圆的桃形,在扇面中央饰以五色绫缎剪镂或彩色丝线绣成的寿桃等图案。扇柄有的为木柄,有的将鹅羽管劈削成篾丝,编织成古钱等图案作为翎管柄。羽扇质轻,出风柔和。孔雀翠羽扇以象牙为扇骨,孔雀羽毛编织为扇面,色彩富丽,也是舞蹈的道具。清道光年间,湖州创办了首家羽毛扇店――邱义丰羽扇店,光绪、宣统年间,又先后开办了严正泰、严怡泰等老牌羽扇店。1959年建立湖州羽毛扇厂。20世纪90年代,原湖州羽毛扇厂破产。湖州市工艺美术学会创办了“湖州天工羽毛扇研究所”,致力于湖州羽毛扇的研究、开发和生产。沉寂多年的湖州羽毛扇,在湖州天工羽毛扇研究所重新恢复生产。

葵扇

葵扇

葵扇

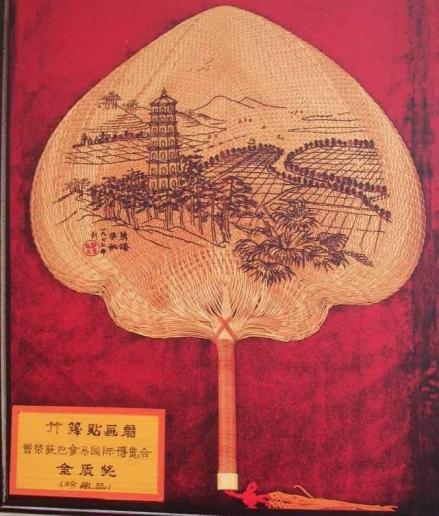

篾丝扇

篾丝扇

篾丝扇

人像挂扇

以婚纱照为扇面的挂扇

以婚纱照为扇面的挂扇

其他信息

麦秸编织扇子

麦秸编织扇子

波折式

大小骨俱作弯曲如水波蛇行状的扇股。相邻两根扇骨的波峰波谷相错,如水波起伏,饶有趣味。此款多见于九档至十六档大扇,材质多竹或乌木。大骨一般不再施以雕刻,虽然也是一个特别品种,但并不算十分难得。80年代以后,有些地区又恢复生产,但精细生动的趣味已荡然无存。

真丝折扇

此款扇子属于折扇工艺的一种,唯有不同之处是扇面处理及扇骨处理不同,扇骨造型别致有镂空雕刻及机器冲花二种区分,扇子造型别致精巧,扇骨镂空部分,恰巧形成扇骨空白处的点缀,扇子折合28方,扇面叠合均匀平整,扇子边骨和扇芯对称,折纹较多是扇子中很长见的一个品种,后因安徽(艾子牌)制扇工艺改造出现了用真丝面料制成的折扇,取名真丝折扇。

和尚头

此款式起源亦甚早。扇股聚头处成一圆球如和尚头,故名。此式明代已有,称圆头或大圆头。因如今扇股根为圆弧形者甚多,为避混淆,取此俗名,也十分生动。和尚头多见于十六档大扇,也有九档、十一档大扇股。秋扇极少有用和尚头的。和尚头可全由扇股一种材料“聚成”,也可在两侧加扇钉处镶两片异质材料,如竹股镶乌木、镶象牙、镶紫檀等。和尚头扇股价格较高,即使朴素无工,也常超出其他同等材质的扇股价格。

集锦式

集锦扇可用普通扇面扇骨,也可用集锦扇面,也可用于专门的集锦式扇骨。集锦式扇骨不穿在扇面里,而是夹住扇面--露在外的扇骨便起了分割扇面的作用。但是,一般并不是所有的扇骨都是露在外面,而是每隔若干根露一根在外,根据扇面空间分割的需要。

尖头式

聚头处尖削如矛头的股式。明代称“尖根”。此款仅见于十六档竹骨大扇,但以精巧细致为特点,竹材质量甚为重要。

日式

日式扇骨为九档或十一档。大骨窄,与小骨相仿,仅梢部较粗。穿上扇面后扇面侧面露于扇骨之外,大骨虽窄但仍可施以各种雕工。

如意头

仅见于九档和十一档大扇。边骨形状似一柄如意。常用材料有乌木和黄杨,多雕刻镂空。

螳螂腿

因扇股大骨的形状上较粗下很细如螳螂腿而得名。此款较为多见,但有精粗高下之分,几乎都为竹股。

细梢式

这是秋扇所特有的扇股款式。穿入扇面的骨梢尖细,露在外面的部份宽而圆转,扇骨之间不露缝隙,多为二十档扇所用,材质有竹、棕竹、乌木、玳瑁、象牙、兽骨和牛角等。

鱼尾

近扇钉处大小骨一齐内凹成束腰状的扇股。因外形像鱼尾而得名。仅见用竹质者,因此需烘弯扇骨,扇骨执手处又极细,故常选竹材中极致密坚韧者,以保持其夹紧扇面的弹性。这是一种颇为罕见之品,1949年以后不再有人生产。

直式方头扇

直式方头扇股是折扇中最早出现,使用也极广泛。其造型为一长而窄的梯形,简洁到无可再简。有时两侧边并非真正直线而略内收。民国间生产的直式扇股常以“仿古雅扇”相号召。直式扇有一个简便之处,就是装扇面时不必太多考虑扇面的长短。其他款式的扇股装扇面有一定长短要求:太短不雅观;太长需切去部份,而许多藏家因不舍得破坏扇面书画的完整性,宁可不切,拖长一段,也不美观。直式扇无此问题。

木质旅游扇

有木质扇骨或者有竹制扇骨组成,风景图案或者人物等等图案直接印制在木制的扇骨上面,端头有布质材料链接而成,图案清晰可见,具有很强的立体感,有23根扇骨组成。具有一定的旅游纪念价值和收藏价值,也可以当做礼品送人。2013年正式开发国内的市场。

柄扇起源早,发现最早的实物是1982年在湖北江陵马山战国墓出土的短柄竹编扇与楚地出土的春秋、战国时期的羽扇。

柄扇,是以较为固定的扇面,下加一把柄而成。有些为了加固及装饰所需,附以扇托。讲究者,在柄下镶嵌扇头,垂以扇坠。

由于柄扇历史较长,所以种类多,质地杂,良莠差异大。除引风纳凉外,还有表示身份的,如车驾上,仪卫的障扇。

折扇的扇面,最常用的材料为纸,也有用绢和夹纱的。其中纸的扇面占绝大部分。

纸扇面分有色扇面和白色“素面”。除白面外,有色扇面中以金面最讲究也最复杂,最受人欢迎。有泥金,屑金、洒金、冷金、半冷……。其中泥金在中国很早就使用。在唐代开元、天宝时已用“泥金帖子”。泥金的制造,是从金箔做起的,把黄金打成金箔。如《吴县志》中记载,苏州金箔制作,又俗称“红飞金”,每张三寸三分见方。每两黄金能制2319张。并有“大赤”、“佛赤”和“田赤”三种深淡各异的色彩。“大赤”是黄金的本色;“佛赤”则拼人紫铜,颜色显得深赤;“田赤”则内含纹银二成,故略呈淡黄色。制造泥金用的金箔,三者皆有之,故泥金亦有三种花色。

制造泥金的金箔必须打得枯彻,要薄要烂,制造出来的泥金才能细腻。所以泥金,有些人亦称“浑金”。有的用特殊方法制造出的代金粉所替代。

根据《芥子园画传》记述,泥金制法,是以手指蘸胶将金箔,粘人碟内,用第二指团团磨搨而成。而苏州《姜思序堂》的制造泥金,改用右手手掌的根部来磨搨,这样工作效能要高一些,效果也好一些。

总之,泥金是将金箔或金粉和胶成泥状,故名“泥金”。用它涂饰在白扇面上,成泥金扇面。

而洒金,屑金,冷金……,和泥金的区别仅是工艺上的不同。它们是先在扇面上施胶,然后将金箔以小片密集状洒上扇面,成雨夹雪洒金面,通称“销金”、“屑金”或“雨金”;也有称“洒金”。如大片分布在扇面上如雪片,称“片金”,也有称“洒金”。如全部布满金,即称“冷金”。有些扇庄将一面是冷金,一面是白面的称之为“半冷”。实际上泥金,冷金,片金,屑金都是金扇面上所常见的几种,都有“大赤”、“佛赤”和“田赤”之别。而在具体的制作工艺上并非如陈述那么简单。各个扇庄,在各个时期,均有自己的拿手特艺,有自己的专门客户、对象,负责选材、定做。在手艺中各有“窍槛”。所以对各种金扇面的称呼也不同,如有“韵松堂拣制全特加重赤泥”、“九华堂宝记监制元赤冷”、“王星记制品杭半赤冷”……。

在历史上,大多数著名画家都有专门为自己加工扇面的扇庄,满足自己画扇的需要,才能使自己的画得心应手,随心所欲、游刃有余。明《五杂俎》载:“初以重金装饰其面为贵,近乃并其骨制之极精。”以传世及出土的明代扇面,仍以泥金扇面为多。扇面重金,以显华丽富贵,讨文人、士大夫们之喜,更受收藏者之青睐。

除各种金扇面外,还有格景、柿青、上青、湖色、珊瑚等有色素面的扇面,颇受欢迎,惜大多数品种至今已失传。还如《长物志》记载:“其画……又以金银屑饰地面……其所染青绿甚奇,专以空青海绿为之,真奇物也。”

白色素面一直是扇面中的主要产品,有纸、绢、发笺等。其中以纸质为主。产量大,品种多,出现早。从所见的传世扇面中,有明早期谢缙的《汀树钓鱼图》等。工艺复杂,有的是用多层宣纸裱成,有3层、4层、5层不等;有的选定上等的宣纸作表层,中间衬纸多用“皮棉”和“连史”。

而扇面的质量好坏不仅是选材,制作工艺相当关键。同样是白色素面扇,其高下迥然不同,真是判若云泥。在历史上,较有名的有镜面笺等。解放后的“老矾扇面”最为著名,专为高档折扇扇骨配套。其制作精妙,素洁大方,优于引笔、平正牢韧、久用不裂。特别其制法复杂,要经过开料、刮光、切形、上矾、整理、裱制、套刷、折叠、切通、沿边十道工序。

另还有仿古、发笺、绢面等白色素面扇。

特别要提到的三开扇面,专门为“春宫画”扇配制的,可以左右撒开。向左撒,即显“春宫图”,向右撒开,出现的是另一幅画面,用以隐蔽。

折扇中扇骨的文化内涵最为丰富,形制古朴优美,幽雅别致;用材奇珍异宝,五光十色;装饰素净淡雅,赏心悦目;雕工巧夺天工,独辟蹊径,和扇面艺术交相辉映。谓之“红花绿叶”。折扇的扇骨取材宽广,据《野获编》载:在明代,“吴中折扇,凡紫檀、象牙、乌木俱日为俗制;堆以棕竹,毛竹为者,称怀袖雅物”。明·文震亨《长物志》云:“姑苏最重书画扇,其骨以白竹、棕竹、乌木、紫白檀、湘妃、眉绿为之,间有用牙及玳瑁者。”清《杖扇新录》曰:“骨用湘妃、桃丝、乌木、檀香、象牙、玳瑁、一切珍奇之品。”

确实,对于扇骨来说,首先是取材,而关键是精工,要经过打磨、髹漆、雕刻、镶嵌等几道工艺流程。如是竹料,还要先经过选、煮、晒、劈、成型、烘烤等一系列工艺;然后进入“打磨”。除竹材外,其余如乌木、牙、骨、角等也需打磨。然后髹漆。这两步主要完成骨子的光色之美;而雕刻、镶嵌的目的是对骨子的装饰美化。

扇面用工笔彩绘,红日高照,群山起伏,古松盘曲苍翠,群鹤或立或舞,扇骨用细拉花图案衬托扇面。

在打磨中,水磨具有独特的效果,特别是一些有天成之美的,如湘妃,斑竹等,本身丝纹缕缕,彩纹斑斓,花斑点点,一经水磨,更具晶莹悦目、疏密自趣。而髹漆是对材料不足的弥补。如打磨贵在天趣,则髹漆妙于人工。髹漆早在明代已流行,日趋花样增多。主要有单色漆和斑纹漆。其中最受欢迎的是金星珊瑚漆和细金雨雪满堂,前者以珊瑚红漆作地,洒以薰黄的银箔碎片。后者也是珊瑚红漆作地,而洒金片如雨夹雪。还有波罗漆和各种八宝漆,更有之嵌螺甸等工艺。特别是“漆心玉边”,在大骨中间漆以花色图案、留出骨边作为边框。髹漆主要使扇骨漆光闪烁,既五彩缤纷,又不失文静玉润之雅。雕刻是对扇骨的装饰,首先选图案,题材丰富,无所不取。但做工之精良却是关键。特别是反映雕工之水准的是竹雕,浅刻与深刻,尤其是“留青”。留下竹青为纹,露出竹黄为底,烘托层次,对比色彩。

对不同质地的扇骨,还用镶、嵌、画、烫等手法进行装饰美化。如木骨有嵌有烫、漆骨则有刻有画……。真是变化万千,佳构巧思,妙趣无穷。难怪在明清时期能出现如此之多的制骨驰名者。明《长物志》云:“……其匠作则有李昭、李赞、马勋、蒋三、柳玉台、沈少楼诸人,皆高手也”。

扇骨的形式相对说来较为简单,而其细部如肩、头的变化繁多。扇骨的长、短、多、少、宽、窄及式样决定了扇子的形状。但主要取决于扇肩和扇头的变化和扇骨的数量。扇肩通常在大骨的偏下方,若在中间为对开肩,若偏上称“倒肩”。扇肩也分有肩、无肩。肩头变化多,有排茄、古方、燕尾、玉兰、梅花、如意、竹节……。常见为方形、圆形。大骨,一般分花式和素式两大类。花式以曲折型,素式为平直型区分。两类均有宽窄、长短之分。

折扇的品种甚多,由于使用的对象不同,场合各异,而各取所需。如男式以九五·十六或九五·十八;而女式较小,为七寸·卅……。

扇头,亦称“端”。其造型是折扇中最具特色与魅力的。据乾隆《吴县志》载:“马(勋)圆头、李(昭)尖头、柳(玉台)方头、蒋(苏台)沈(少楼)方圆井精、各擅其巧。”而流传至今的扇头形式,可谓琳琅满目、枚不胜举。其实,对扇骨的收藏重视要数苏州。扇骨作为民间工艺品,在苏州不仅流传很多,而且在50、60年代制骨名手云集。特别是文博系统的一批老专家,本身就是工艺美术家与文物鉴定家。在他们手中进出的扇骨均可以“万”来计数。为苏州博物馆征集了一大批成扇、扇骨。同时他们还常将自己家藏的,或刚征集到的,结合馆藏的扇骨、成扇来进行比较,商讨,鉴别。通过切磋琢磨,区别仿造与新创作的,并定期举办一些小型鉴赏会来提高鉴赏水平。甚至举办多次成扇、扇骨展览。将部分典型的、具有代表性的扇头按时代绘成示意图展示。有些专家家藏的扇骨之精,扇头之美,难以言表。讲到扇头的变化无穷,佳构百出,妙趣无比。其发展有一个连续性、继承性,有些扇头虽然为元、明时期的,而在清代民国还在继续使用,仅将扇面换之。特别是仿造,各时代都有,直至如今。

扇钉及其工艺:“画龙点睛”,小小扇钉,对一柄精骨名画扇显得那么的重要,称之谓“扇骨尾部之枢钮工序”。先打眼,贯入牛角钉,再用火烫加帽。而要烫成帽,也不那么容易。一般用“钳烫”和“钻烫”方法,这样不仅钉轴不会脱销,还能有“鼠眼”,俗称“一粒椒”、梅花等多种花式出现。特别是,有些讲究者,为了点缀扇骨,在鼠眼上加上螺盖。还有些为了美化扇头,将一些扇头面积大的,如松枝圆头、花鼓圆头、开肩茄圆头、大圆头、葫芦圆头、正圆头、荸荠圆头、琵琶圆头等。在大骨头部外,将一些圆形、环形,菱花形及其他图形的翡翠、白玉、宝石,各色的料器或金、银、铜的薄片镶嵌。然后烫钉。有的在钉梢上加帽钉,通称螺盖。其螺盖和镶嵌物或相映成趣,或画龙点睛,或浑然一体。使扇骨整体色调和谐,明快。特别是一些髹漆,嵌螺甸的扇骨更讲究扇钉的点缀。

白羽扇

【唐】白居易

素是自然色,圆因裁制功。飒如松起籁,飘似鹤翻空。

盛夏不销雪,终年无尽风。引秋生手里,藏月入怀中。

麈尾斑非疋,蒲葵陋不同。何人称相对,清瘦白须翁。

扇

【唐】李峤

翟羽旧传名,蒲葵价不轻。花芳不满面,罗薄讵障声。

御热含风细,临秋带月明。同心如可赠,持表合欢情。

扇

【唐】陆畅

宝扇持来入禁宫,本教花下动香风。

姮娥须逐彩云降,不可通宵在月中。

扇上画牡丹

【唐】罗隐

为爱红芳满砌阶,教人扇上画将来。

叶随彩笔参差长,花逐轻风次第开。

闲挂几曾停蛱蝶,频摇不怕落莓苔。

根生无地如仙桂,疑是姮娥月里栽。

扇

【唐】司空图

珍重逢秋莫弃捐,依依只仰故人怜。

有时池上遮残日,承得霜林几个蝉。

咏破扇

【唐】唐怡

轮如明月尽,罗似薄云穿。

无由重掩笑,分在秋风前。

悲纨扇

【唐】韦应物

非关秋节至,讵是恩情改。

掩颦人已无,委箧凉空在。

何言永不发,暗使销光彩。

古扇

【唐】项斯

昨日裁成夺夏威,忽逢秋节便相违。

寒尘妒尽秦王女,凉殿恩随汉主妃。

似月旧临红粉面,有风休动麝香衣。

千年萧瑟关人事,莫语当时掩泪归。

咏扇

【唐】徐夤

为发凉飙满玉堂,每亲襟袖便难忘。

霜浓雪暗知何在,道契时来忽自扬。

曾伴一樽临小槛,几遮残日过回廊。

汉宫如有秋风起,谁信班姬泪数行。

咏破扇

【唐】杨凌

粉落空床弃,尘生故箧留。

先来无一半,情断不胜愁。

代秋扇词

【唐】郑谷

露入庭芜恨已深,热时天下是知音。

汗流浃背曾施力,气爽中宵便负心。

一片山溪从蠹损,数行文字任尘侵。

绿槐阴合清和后,不会何颜又见寻。

秋扇词

【唐】刘禹锡

莫道恩情无重来,人间荣谢递相催。

当时初入君怀袖,岂念寒炉有死灰。

竹扇诗

【晋】许询

良工眇芳林,妙思触物骋。

篾疑秋蝉翼,团取望舒景。

扇诗

【宋】张舜民

扇子解招风,本要热时用。

秋来挂壁间,却被风吹动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。