-

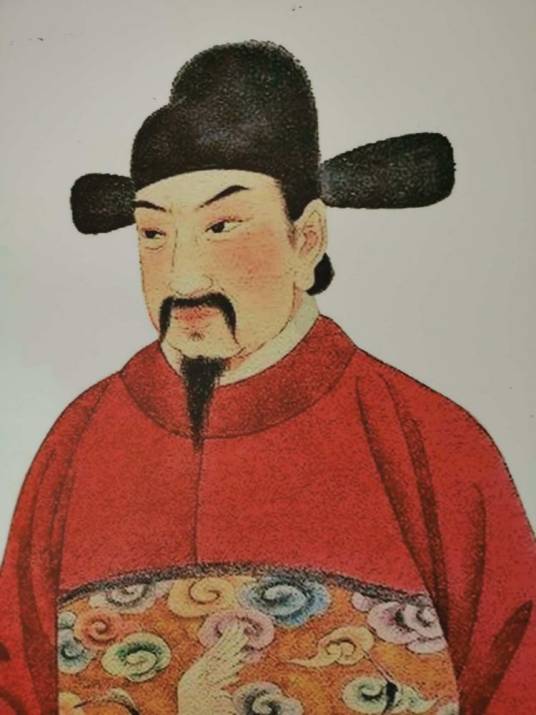

张朝瑞 编辑

张朝瑞(1536年7月11日—1603年3月23日),字子祯,号凤梧,南直隶淮安府海州县(今江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇友谊河村)人,祖籍南直隶应天府江浦县(今江苏省南京市浦口区),明朝中后期官员。

隆庆二年(1568年)进士,授安丘知县,后以父母相继去世而回家守丧。万历五年(1577年),补任鹿邑知县,因政绩优异,被征召入京,因得罪张居正贬为南京行人司副。历任户部员外郎、户部郎中。后出任金华知府,因政绩卓异为陆光祖所荐,升为山东济南兵备副使,兼管治河事务。当时有人提议开凿性义岭,张朝瑞反对,因此改任浙江副使。万历二十三年(1595年),调任浙江左参政。不久,被召任为应天府丞。万历二十七年(1599年),升南京鸿胪寺卿。

万历三十一年(1603年)二月,张朝瑞去世,终年六十八岁。天启初年,追谥“靖恪”。

(概述图来源: )

全名:张朝瑞

字:子祯

号:凤梧

谥号:靖恪

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:南直隶淮安府海州县(今江苏省宿迁市沭阳县桑墟镇友谊河村)

出生日期:1536年7月11日

逝世日期:1603年3月23日

逝世地:南直隶应天府(今江苏省南京市)

安葬地:海州东门外凤凰山下

最高官职:南京鸿胪寺卿、应天府尹

早年经历

嘉靖十五年六月二十四日(1536年7月11日),张朝瑞出生于南直隶淮安府海州县(今江苏省宿迁市沭阳县)。 他天生聪慧且恭谨,五岁便知字义,十三岁进入州学。

嘉靖四十年(1561年),张朝瑞参加应天府乡试,考中举人第八十八名。

登科入仕

隆庆二年(1568年),张朝瑞考中进士。当时海州州内有倭寇警报,商议筑城防御,张朝瑞即捐出坊金作为倡导。

隆庆三年(1569年),张朝瑞初入仕途,任安丘知县,政绩显著,受到御史的交口称赞。

隆庆五年(1571年),张朝瑞因父母相继去世而回家守丧。

万历五年(1577年),服丧期满,补任鹿邑知县。 张朝瑞到任后,更加奋发有为,对超额的赋税予以减免;对荒芜的土地进行开垦治理。他召集流民,推行乡约制度,严格管理户籍,主要目的是惠及百姓、遏制奸邪。县境一半被卫辉侵占,百姓苦于虚增的赋税,张朝瑞亲自踏勘田亩,核实情况,最终收复被侵占的土地七千余顷,于是张朝瑞的声誉在三辅地区广为传颂。

征召入京

后来,因政绩优异,张朝瑞被征召入京,本应补任给事中或御史,但当时张居正因张朝瑞著书有所讽刺而心怀不满,仅将他调任南京行人司副。 不久,他又转任户部员外郎,晋升为郎中。凡是涉及钞关皮闸等肥差,他都坚决推辞,宁愿典当衣物借贷度日,以维持日常开销。但遇到关乎国家大计之事,他则不惜心力筹划,深受户部尚书的倚重。

出任浙江

万历十六年(1588年),张朝瑞出任金华知府, 为民众储备粮食,生活用品准备充足。适逢饥荒年景,粮食价格暴涨,张朝瑞拿出府库中的金钱,高价买进粮食再平价卖出,救活了数以百万计的饥民。郡中原有先贤祠,年久失修,张朝瑞加以修缮,并扩建为崇正书院,用来祭祀宋朝的何基、王柏,元朝的金履祥、许谦,以及明朝的章懋这五位先贤。又购置二千余亩田地,聘请师儒,收藏书籍,以资教育。

万历十九年(1591年),张朝瑞以金华知府的身份入京朝见明神宗。吏部尚书陆光祖以识人著称,他挑选了六名政绩卓异的计吏(负责财政、税收的官员)请求朝廷表彰,张朝瑞也在其中。

万历二十年(1592年),张朝瑞调任山东济南兵备副使,兼管治河事务。 当时有人提议开凿性义岭,张朝瑞经过实地考察,认为此举劳民伤财,且对户部尚书的财政造成损失,实为不便。他慷慨陈词,提出“三当谋、八可已、二可患”的见解,与总河大臣杨一魁意见不合,便闭门请求离职,因此在万历二十一年(1593年)闰十一月被调任金华、衢州二地。而杨一魁却滥用公款,耗费无数,工程最终未能完成,朝廷上下对张朝瑞多有赞誉。

万历二十三年(1595年)二月,湖州发生民变,上下一片哗然,朝廷又借调张朝瑞担任浙江左参政前往平息。 张朝瑞在湖州期间,罢免贪残官吏,以清静无为为治政方针,同时兴办义仓、义冢等善政。他上疏请求禁止采矿,为民众请命,在众司之前率先发声,最终使宦官屈服于舆论压力。

调任南京

后来,张朝瑞被召任为应天府丞。万历二十七年(1599年)五月,升任南京鸿胪寺卿。 适逢黄河西移,漕运受阻,张朝瑞认为分淮导黄之策不可取,上疏极力反对,主张堵塞黄堌口,恢复徐、鄢故道。他认为黄堌口不堵,则徐、吕二地水流不畅,江南四百万艘漕船将无法进京。

奏疏呈上后,主管财政的官员们因意见不合而犹豫不决。万历二十八年(1600年)二月,张朝瑞于是称病请辞,两次接到慰留圣旨,恢复原职并代理应天府尹。 张朝瑞再次任职后,政风清廉,弊绝风清,民众得以安宁。他念及士人贫困无资,曾多次为他们购置田地,此次又通过查阅旧案,搜出隐匿的五百金,用于购买良田以资助士人,如同在郡县任职时一样。他在贡院前建造避雨舍,铺设砖块整治街道,以免士人们因雨湿而受苦。南京有表忠祠,祭祀逊国诸臣,张朝瑞认为祭祀不够完备,于是查阅史志,将祭祀人数增至六十余人。祭祀仪式完成后,他亲自奉送神像入祠,并编纂《忠节录》一卷,以传颂久远。

卒于官署

万历三十一年二月十一日(1603年3月23日),张朝瑞去世,终年六十八岁。 张朝瑞去世时,家中连办丧事的钱都没有,幸好有南方一些有义气的人赶来资助,才得以入殓安葬。 张朝瑞去世后,都南京的人们都非常怀念他,认为他像胡威一样清廉得害怕别人知道,像子产一样既能爱护百姓又能教诲他们,都争相传诵他的事迹,但似乎还没有完全了解他的美德。耿定力、丁宾、祝世禄等人打算整理他的事迹上报朝廷请求赐谥号,但没有成功。

万历三十五年(1607年)闰六月,明神宗按照惯例给予张朝瑞抚恤典礼,并设立祭坛祭奠。

天启初年,明熹宗下诏追谥“靖恪”。

政治

张朝瑞一生历职地方,其在各地的为政功绩如下:

鹿邑:积极作为,减免超额赋税,开垦荒地,推行乡约并严管户籍以惠民生、抑奸邪。面对土地被侵占导致的重税问题,他亲自核查并收复失地七千余顷,声名远播于三辅地区。

金华:储备粮食与生活物资,饥荒时动用府库资金平抑粮价,挽救了数百万饥民。同时,他修复并扩建了先贤祠为书院,设立教育基金,促进了当地教育的发展。

山东:反对不切实际的性义岭开凿计划,以“三当谋、八可已、二可患”论据力陈其弊,与总河大臣意见不合后请辞。杨一魁继任后滥用资金,工程未果。

湖州:整顿吏治,崇尚清静无为,推行义仓、义冢等利民政策。积极为民请命,上疏禁矿,并勇于在众官之前发声,最终成功借助舆论力量迫使宦官让步。

南京:针对黄河西移影响漕运问题,提出堵塞黄堌口恢复故道的主张,因财政官员意见分歧而请辞,后被慰留并代理应天府尹。复职后,清廉执政,关心士人贫困,购置田地资助,并改善贡院环境。同时,完善南京表忠祠祭祀,增加祭祀人数。

经济

张朝瑞认为社仓之制乃古人良法。在民为邦本,食为民天社会里,水旱凶荒不时而至,官仓积谷有限,备荒善策必须参酌社仓事宜,倡议各保甲、乡约创立社仓,诚心劝谕各村士民,使其都知道倡建社仓之利,以期民人情愿出谷,并制定了一些旌奖标准。如此日积月累,则以一村之粮,足以赡养一村之民。青黄不接之时,出放社谷,归谷时加息十二,小饥减半,大饥全部蠲免。大稔年景,令各村权宜添入。同时,他担心推行过程中出现的奸民负骗、官司挪移等弊端,建议府县颁给印文簿于乡约正副,每岁进行稽查。每年于本乡选择一位公直殷实者管理社仓,并免其火夫丁差,以示酬劝。这样即便遇有水旱灾荒,以此之谷加之官谷共同赈恤,则贫者不患艰食,富者免于劝借,盗贼亦可因之匿迹,社会秩序得以安宁。基于此,张朝瑞制定了社仓运行的具体办法:

1.设立社仓。大凡在秋季丰收之时,可以每亩田地量出半升谷子,或者全乡各户,富有的家庭以石(古代容量单位,十斗为一石)为单位计算,贫困的家庭以升斗为单位计算,都上报数量,由约正(乡约之长)和副约(乡约之副)登记在簿,再由保长(乡村保甲制中的负责人)收入社仓。每年春天有缺粮的人,可酌情借贷,并在保长处会同约正和副约,签订借款合同,登记在簿籍上。秋收之时,需加二分利息归还。但借谷者,也不得超过十石之外。 2.

每当遇到年景饥荒,劝导大户人家借贷。这是因为官府的粮食有限,各村又没有义谷的缘故……而且,出于道义出借粮食,让本乡之人都感激其恩惠,也是处理富人与邻里关系的一种方式。否则,富人本就是众人所忌的,如果一心吝啬,就会阻碍善举,设若遇到凶荒之年,岂能独自保全其财富呢? 3.

虽然出谷并非贫者之事,但在年景丰收之时,无论是一斗还是二三斗,都应量力而行,捐出粮食。这样,在荒年时可以揭借义谷,也有数倍的利益。如果丰收之年连一斗谷都不肯出的人,在荒歉之年,义谷和官粮都不应给予。 4.

各乡原有土神庙,有社祭之礼,但风俗崇尚奢侈,因此迎神赛会,花费巨大,不仅亵渎了神明,还可能引发事端。从今以后,乡约将举行活动,一切奢侈行为都将被禁止。如果有人愿意施舍,希望神明保佑,那么这笔钱就可以作为香钱,自行向神明祷告,并登记在乡约簿上,积累为义谷,以救济贫困之人。这样岂不是神人两得吗?……如果有贫困到无法生活,或者丧葬无法举办的人,也可以从义谷中量情给予帮助,但必须会众公议后动支,并详细登记在簿,以备查核,不得徇私滥支。 5.

各村缴纳谷子时,如果社仓尚未准备好,可以暂时借用民间空房收贮,待社仓建好后再行移入。或者如果乡村空旷,看守困难,有人不愿建立社仓的,也可以公议积贮,从其方便。 6.

借贷粮食固然要公平合理,但也要考虑到可能丢失的风险。因此,每年支借之时,必须会众公议,衡量其可借数量,方可托保借贷。如果有人轻率地借贷给游手好闲、无赖之人,导致损失,或者有人强取豪夺、奸诈贪婪,以私恩为借口借贷,都将在收管人名下追赔。对于收管人,如果有捏造花名册、私自收取好处费的行为,众人将共同呈报官府追罚。如果出入公正公开,每年也应给予适量的报酬,以酬谢收管之劳。

明神宗朱翊钧:惟尔才裕通方,守严一介。花封荐历,粉署延登。剧郡留惠爱之声,名藩著旬宣之绩。志每廑乎民瘼,疏切徙薪;虑更急于河防,谋深拯溺。爰正同文之席,实需向用之阶。中道遽殂,空囊若洗,清白独贻,尔无愧已。特酬劳于祭典,亦风节于将来。 (《谕祭张朝瑞文》)

焦竑:公气色恬穆,鲜所见喜怒,乃至违上守巳,奇祸不折,危议不摇,殆庶几社稷臣之风,而廉吏不足以概公矣。平生面目严冷,交游间正色直言,不作寒暄语。扬历三十年,不以竿牍一通于津要,以此自立,亦以此不合于时,然公为悔也。 (《中宪大夫南京鸿胪寺卿张公朝瑞墓表》)

叶向高等:礼臣称其清畏人知,晦而明用,历官至京堂,仕宦三十载,卒之日无以为殓,真所谓忘身忘家,尽瘁无二者云。 (《明神宗实录》)

万斯同等:朝瑞勤学励行,风格轶群。 (《明史稿》)

张廷玉等:邹智、刘台、魏良弼、周天佐、杨允绳、沈炼、杨源、黄巩、杨慎、周怡、庄鹔、冯应京皆以直谏,孟秋、张元忭、曹端、贺钦、陈茂烈、马理、陶望龄皆以学行,张铨以忠义,李梦阳以文章,鲁穆、杨继宗、张朝瑞、朱冠、傅新德、张允济皆以清节,杨慎之文宪,庄鹔之文节,则又兼论文学云。 (《明史》)

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

先辈 | 曾祖父 | —— | |

祖父 | 张通 | 曾任典史。 | |

父亲 | 张昶 | 号伊湖,累赠中宪大夫、南京鸿胪寺卿。 | |

嫡母 | 孟氏 | 赠恭人。 | |

继母 | 王氏 | 赠恭人。 | |

生母 | 钟氏 | 赠恭人。 | |

平辈 | 妻子 | 葛氏 | 封恭人。 |

子辈 | 长子 | 张应濯 | —— |

次子 | 张应泰 | —— | |

三子 | 张应浚 | —— | |

参考资料: | |||

张朝瑞墓位于江苏省连云港市孔望山南麓,凤凰山旁。其墓原是土冢,于1958年整地中被平,墓前有牌坊和人、马、犼、羊等石雕,并多被毁坏,现仅存石羊和石犼两件。牌坊横额有文不全,碑文:“……夫南京鸿胪寺卿张公……”。

《国朝献徵录·卷七十六·中宪大夫南京鸿胪寺卿张公朝瑞墓表》

《明史稿·张朝瑞传》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。