-

丙子之役 编辑

丙子之役是指1637年1月至2月(丙子年十二月至丁丑年正月)清朝攻打朝鲜王朝的战争。朝鲜半岛历史上称之为“丙子胡乱”或“丙子虏乱”,又因跨越丙子、丁丑两年,合称“丙丁虏乱”。

丁卯之役后,后金与朝鲜确立了“兄弟之国”的关系。1636年(明崇祯九年,清崇德元年)后金大汗皇太极自称皇帝,国号大清,朝鲜拒绝承认,两国矛盾升级,引发皇太极统帅大军亲征朝鲜。清军渡鸭绿江后,扬野战之长,舍坚城而不攻,长驱南下,直抵朝鲜首都汉城(今韩国首尔)。朝鲜国王仁祖李倧逃至南汉山城,被围四十余日后出城投降,在汉江南岸的三田渡向皇太极行三跪九叩之礼。此后朝鲜断绝与明朝的宗藩关系,成为清朝的藩属国,随即清军在朝鲜军的配合下发动皮岛海战,夺取明军据点皮岛,丙子之役的余波至此告终。

清朝通过丙子之役解除了自己的后顾之忧,粉碎了明朝的东江防线,既控制了朝鲜,又削弱了明朝。朝鲜则视之为奇耻大辱,尽管被迫臣服,内心仍敌视和鄙视清朝。

名称:丙子之役(丙子胡乱、丙丁虏乱)

发生时间:1637年1月3日-2月24日

地点:朝鲜半岛

参战方:清朝、朝鲜王朝

结果:清朝胜利,朝鲜称臣,两军夺取皮岛

参战方兵力:清军:约34000人(一说20000人,一说128000人,见历史争议部分)朝鲜军:约10万人

主要指挥官:朝鲜仁祖、金自点、皇太极、多尔衮

国际局势

皇太极

皇太极

不过,朝鲜和明朝未能真正做到同心协力。在明朝围堵后金的战略布局中,朝鲜占有重要地位,前辽东经略熊廷弼提出“三方布置”之策时,就强调“须联合朝鲜”。 明朝将领毛文龙在朝鲜椵岛(皮岛)开辟了反攻辽东的基地——东江镇,朝鲜虽尽力资助,但内心对其十分疑忌。 结果朝鲜和明朝不但未能“协力讨虏”,反而在天启七年(1627年,天聪元年)后金攻朝鲜(丁卯之役)时不能有效配合,致使朝鲜被迫与后金缔结“兄弟之国”的盟约,开放义州中江与后金互市,每年向后金输送“岁币”。但此后朝鲜与后金的关系并不融洽,两国外交摩擦集中于几下几个方面:

俘虏问题:尽管后金释放了丁卯之役中大部分朝鲜被掳人口,但仍有上万人被后金扣作人质,要求朝鲜或以后金逃人交换、或以米粮赎回,朝鲜被迫选择后者。

逃人问题:丁卯之役结束当年十二月,皇太极就指责朝鲜不遣返后金逃到朝鲜的人员,朝鲜答以逃人所剩无几;崇祯四、六年(1631、1633年,天聪五、七年),皇太极两度就逃人问题向朝鲜施压,朝鲜才遣返了部分后金逃人。

犯越问题:丁卯之役后,朝鲜边民屡屡越境采参,后金亦入朝鲜境内屠杀汉人难民,两国互相指责对方“犯越”,即非法入境。

开市问题:朝鲜自崇祯元年(1628年,天聪二年)同后金开市于义州,但在时间、价格、场所上多有争端,如原约为春秋开市,然而后金后来又要求夏季也开市,两国为此一直僵持;价格方面两国也按各自有利价格而争论;场所上,后金要求咸镜道会宁也开市,朝鲜坚持拖延不开。

岁币问题:后金大汗皇太极嫌弃朝鲜的礼物偷工减料,崇祯四年(1631年,天聪五年)朝鲜在春秋两次纳岁币时,皇太极都干脆拒绝接受。翌年,皇太极派人通知增加“岁币”种类和数额,仁祖仅同意其新定数额的十分之一,以金银、牛角、倭剑等不是朝鲜的特产为由拒绝献出,其后两国互相指责背弃盟约,引发关系紧张。

当然,最要害的问题在于朝鲜在明金之间的暧昧关系,即朝鲜一面称臣明朝(事大),一面与明的敌国后金修好(交邻),这种暧昧关系注定不能持久。朝鲜在丁卯之役后并未断绝同明朝的宗藩关系,仍旧遵奉明朝正朔,年年遣使渡海朝贡北京,明朝亦不时派遣敕使来朝鲜。丁卯之役后第二年,皇太极要求朝鲜提供船只以讨伐东江镇,仁祖拖了三天才见后金使臣,然后对他们严正表示:“明国犹吾父也,抚我二百余年,今征我父之国,岂可相助以船?船殆不可借也!” 另一方面,在明军追击投奔后金的吴桥兵变叛将孔有德、耿仲明等的过程中,朝鲜则出兵协助明军,令皇太极耿耿于怀。 后金汉官宁完我更强调:“昔日我兵伐朝鲜,抵王京,天与不取,讲和而回,至如今,我们不知惹了多少气,此昭昭覆辙,良可鉴戒也。”认为后金在金鲜关系中是吃亏的一方。 崇祯六年(1633年,天聪七年)六月,皇太极将明朝、察哈尔和朝鲜作为后金的三个敌手,要求众贝勒、将领讨论该先打哪一个,众人一致赞同先击明朝,而对朝鲜往往则表达“不必往征”“宜且勿征”“暂行抚慰”的态度。 因此,皇太极并未很快对朝鲜动手。但随着后金的日益强大,势必诉诸战争来解决朝鲜悬案。

后金(清)内情

天启七年(1627年,天命十一年),皇太极登上后金汗位,是为清太宗。他在位时,励精图治,实行改革(参见词条皇太极新政),对内强化中央集权,树立起自己的绝对权威;对外东征西讨,确定了征服明朝、一统天下的宏大目标。从丁卯之役到丙子之役的十年时间里,皇太极完成了几件大事:

统一族称为满洲,标志着一个新兴民族完成整合;

平定漠南蒙古,西拓疆土;

三次入塞侵犯明朝,掠夺大量人口与物资;

发动大凌河之战,取得重大军事胜利,不仅拔掉了明朝在辽西的一个要塞,还获得了围城作战的宝贵经验。

在这段期间,后金还有一个重大的收获是孔有德、耿仲明等明将携红夷炮来投,既得到了大量先进武器,又获取了火炮操作和瞄准技术,并由此开创出汉人炮兵与满蒙步骑兵协同作战的战术。

朝鲜内情

南汉山城守御将台

南汉山城守御将台

兵力不足。朝鲜的兵额名义上为18万,实则6万。 仁祖即位后,实施号牌法,要求16岁以上男丁佩戴号牌,加紧对人口的控制,以扩充兵力。天启七年(1627年,天聪元年)号牌法中止时,朝鲜拥有兵力约10万。 此外还有“束伍军”(类似预备役)9万余人,武科参加者(“出身”、“武学”)及杂色军兵4-5万人。

粮饷不足。朝鲜的社会生产力在壬辰倭乱时遭到极大破坏,仁祖在位期间仍未恢复。仁祖刚即位时,户曹判书李曙称朝鲜朝廷一年收入10万石,而支出11万石,“经费犹且不足,有何余储以备军需?” 这种窘况到丙子之役时也没得到根本性改善。

人心涣散。朝鲜朝廷文恬武嬉,即使经过丁卯之役,依然“上下苟安,大官、小官悠悠泛泛,诸臣之会备局者,诙谐、吸南草而已,阃帅之倚辕门者,拥妓、纵酒肉而已”,意思是朝鲜上下苟且偷安,大小官员无所作为,备边司重臣聚在一起,抽烟打趣,边疆将帅则整日渔色嫖妓、喝酒吃肉。仁祖依赖反正功臣集团维持政权,放任反正功臣欺压民众、兼并土地,朝鲜百姓说:“在廷权贵之臣与废朝(光海君)异者,只是面目耳!” 大司宪李景奭也反映因赋役繁重而导致“民心离散”,以致平安、黄海道地区的一些朝鲜人喊出了“贼(清军)何不来?贼来吾活!”的呼声,可见朝鲜国内矛盾严重、上下离心,难以组织军民展开有效抵抗。

缺乏将材。仁祖初年的都元帅张晚感慨“武将无一人知兵者,只知以赂做官而已”。 因此朝鲜大臣郑忠信自嘲“无兵之国” ,皇太极也常称朝鲜为“儿女之国”。

战略问题。朝鲜自宣祖以来就确立了对女真的守城为主、配以火器的前沿防御战略。到了仁祖朝,由于丁卯之役时沿路诸城相继失守,所以战后调整为让出大路、修筑山城、配以火器的纵深防御战略,如移义州于白马山城、移平壤于慈母山城、移黄州于正方山城、移平山于长寿山城,同时强化江华岛(江都)和南汉山城两大要塞的防御工事(因汉城较大,难以防守)。这种战略的目的在于坚壁清野、设险守城、打持久战,等待勤王兵或明朝外援的到来或者敌军久攻不下而主动撤退。但皇太极对这种战略不屑一顾,在开战前夕警告朝鲜:“贵国多筑山城,我当从大路直向京城,其可以山城扞我乎?贵国所恃者江都,我若蹂躏八路,其可以一小岛为国乎?” 朝鲜大臣赵翼也反对这种战略,认为“直路空虚,则必无以遏长驱之势”。

军备问题。朝鲜的御清战略所倚靠的是火器,尤其是鸟铳,而火器又依赖从明朝输入的硫磺、硝石等原料。崇祯五年(1632年,天聪六年),明朝担心朝鲜资敌,遂对朝鲜实施战略物资禁运,停止每年向朝鲜例售的3000斤硫磺、硝石,给朝鲜造成莫大困难。直到丙子之役爆发前一天,朝鲜派到明朝的最后一次朝天使团——金堉为首的冬至使,仍在北京呼吁解除对朝鲜的硫磺、硝石之禁。 除了火药不足,朝鲜也缺乏甲衣,都元帅金自点曾说:“我国甲衣极少,遇贼必败。”

崇祯八年(1635年,天聪九年),皇太极派多尔衮、岳托、萨哈廉、豪格等远征察哈尔,蒙古帝国末代大汗额哲投降,标志着漠南蒙古并入后金版图。额哲向后金献上了据称是历代“传国玉玺”的印章,后金众臣便以此为瑞兆,奏请皇太极称帝。十二月二十八日,经过群臣再三劝进,皇太极勉强答应,但说:“朝鲜乃兄弟之国,应与共议。” 时值朝鲜王妃韩氏(仁烈王后)去世,皇太极便派户部承政英俄尔岱(朝鲜称龙骨大)和马福塔(朝鲜称马夫大)两人借春信、吊祭为名前往朝鲜,趁机要求朝鲜也参与劝进,同行的还有数十名蒙古贵族,他们代表蒙古向朝鲜提议劝进。

崇祯九年(1636年,天聪十年)二月二十四日,后金使臣一行抵达朝鲜首都汉城,抛出了后金八旗旗主及漠南蒙古四十九台吉给朝鲜国王的书信各一封,朝鲜官员以不合规矩为由拒绝受理(兄弟之国的臣下不应直接致书对方君主)。英俄尔岱和蒙古人便口头要求朝鲜为皇太极劝进。 此言一出,朝鲜上下哗然,成均馆儒生金寿弘率138人联名上疏,请求“斩虏使、焚虏书”。 仁祖虽不至于如此极端,但也不接见后金使臣,只让后金使臣去议政府议事,并派兵昼夜防守。英俄尔岱等人担心留在朝鲜有性命之忧,赶紧抢了朝鲜人的马匹,夺门撤走,途中“观者塞路,群童或掷瓦以辱之”。 仁祖一面派人追上英俄尔岱,递交答复,表示后金的要求是朝鲜“不敢闻之语” ;一面于三月一日向朝鲜八道下达以“绝和备御”为要旨的谕书。 英俄尔岱入手这些文件,回国后呈给皇太极,后金众臣建议兴师讨伐朝鲜,皇太极则指示继续交涉。

随后,朝鲜春信使罗德宪、李廓来到盛京,适逢皇太极于四月十一日举行登极大典,宣布建元崇德、国号大清,罗德宪、李廓在大典上拒绝向皇太极跪拜,皇太极没有问罪他们,只在十五日将他们礼送出境。 皇太极给他们一封国书,自称“大清皇帝”,称朝鲜为“尔国”,回顾清朝和朝鲜两国的历史恩怨,驳斥朝鲜“巧言饰非”之辞,讽刺朝鲜对明的愚忠,指出朝鲜无力抵抗清军,最后要求朝鲜国王立即送子弟为人质,否则将兴师问罪。罗、李两人在进入朝鲜前丢弃该国书,但誊写内容呈给仁祖。朝鲜再次举国哗然。 六月十七日,仁祖向清朝发出“檄书”,强调“败盟”责任在清方,两国关系濒临破裂。

此时皇太极尚未进攻朝鲜,因为他正派军队入塞犯明(参见词条丙子之变)。十月,征明大军凯旋,皇太极就着手筹划出征朝鲜,并派人前往蒙古会盟,查户口、编牛录,抽调外藩蒙古之兵力从征。 关于皇太极亲征朝鲜的目的,从政治上来说,是通过亲自降服号称“小中华”的朝鲜来树立自己的正统性并消解明朝支配天下的正当性基础 ;从军事上来说,是解除攻打明朝的后顾之忧;从经济上来说,当时清朝粮食歉收,皇太极希望通过征服朝鲜来确保物资供应。

而朝鲜内部也分化为金尚宪、洪翼汉为代表的斥和派和金瑬、崔鸣吉为代表的主和派,前者以台谏官员为主,后者以仁祖反正功臣为主,两派争论不休。仁祖起初偏向斥和派,后来在崔鸣吉的反复劝谏下倾向“守和”,按照崔鸣吉的建议派遣译官去清朝,沟通缓和双边关系,力图维持“兄弟之国”的状态。十月入清的译使朴仁范等所携国书被皇太极拒绝接受,皇太极随后对朝鲜下最后通牒,要求十一月二十五日前送来王子、大臣来“更定和议”,否则将“大举东抢”。 仁祖对此痛苦地说:“欲为守御之备,则形势如此;欲为羁縻之策,则名士辈皆曰不可。贼来而已,将如之何?”表达了他既无力防备清军来犯、又面临斥和派(所谓“名士辈”)舆论压力的进退两难之境。 最终,仁祖顶住朝中斥和派的压力,又派朴兰英出使清朝,在朴兰英北上途中,丙子之役就爆发了。

清军东征

崇祯九年(1636年,崇德元年)十一月十九日,皇太极命兵部贝勒岳托召集众臣于笃恭殿,宣布将亲征朝鲜,以惩其“败盟逆命”之罪,要求每牛录各选骑兵15人、步兵10人、护军7人、共甲32副,昂邦章京石廷柱所统汉军每甲士1人箭50枝,甲12人备长枪1杆,2牛录备云梯、挨牌各1副,并备齐各种器械及马匹,携半月行粮,于二十九日集合。 十一月二十五日(冬至),皇太极祭告天地、太庙,“告征朝鲜之由”,列举了朝鲜在萨尔浒之战时“助明来侵”、在辽沈之战后“招诱辽民”、在丁卯之役后“屡败盟誓”等罪状。 十二月一日,外藩蒙古的兵马赶到盛京会合,参与讨伐朝鲜。 皇太极安排郑亲王济尔哈朗留守盛京,武英郡王阿济格驻牛庄、饶余贝勒阿巴泰驻海城,以防备明军。 翌日,皇太极祭堂子誓师,正式出发。 其部署如下表:

单位 | 指挥官 | 构成 | |

|---|---|---|---|

先遣队 | 第一队 | 户部承政马福塔、前锋大臣劳萨 | 前锋300人 |

第二队 | 豫亲王多铎、贝子硕讬、贝子尼堪 | 护军1000人 | |

第三队 | 贝勒岳托、超品公扬古利 | 3000人 | |

左翼军 | 睿亲王多尔衮、贝勒豪格 | 满洲、蒙古三旗(正白、镶白、正蓝) | |

外藩蒙古左翼 | |||

右翼军 | 皇太极 | 满洲、蒙古五旗(正黄、镶黄、正红、镶红、镶蓝) | |

外藩蒙古右翼 | |||

后卫(辎重) | 贝勒杜度 | 每牛录甲士3人 | |

三顺王(孔有德、耿仲明、尚可喜) | 天佑兵、天助兵 | ||

昂邦章京石廷柱、马光远 | 乌真超哈(汉军) | ||

李倧逃亡

十二月三日,马福塔、劳萨等率领300名伪装成商人的清军率先从沙河堡(今辽宁鞍山沙河街道)出发。 十二月八日(1637年1月3日),这支清军渡过结冰的鸭绿江,揭开了丙子之役的序幕。 朝鲜军龟缩山城,不敢阻截,致使清军前锋部队一路高歌猛进,如入无人之境。 十二月十二日,朝鲜朝廷接到义州府尹林庆业惊呼鸭绿江边“贼兵弥漫”的驰启(急报),但未引起足够重视,判断只是清军在边境耀武扬威的“胁和之计”而已。 十二月十三日,都元帅金自点驰启:“贼兵已到安州。”朝鲜仁祖这才紧急召见大臣,商讨对策。领议政金瑬主张火速征兵,并请仁祖临幸江华岛,但仁祖还是认为清军不会深入,金瑬坚持请求,仁祖才勉强答应,但不同意世子分朝。同时夺情起复沈器远为留都大将,留守汉城。

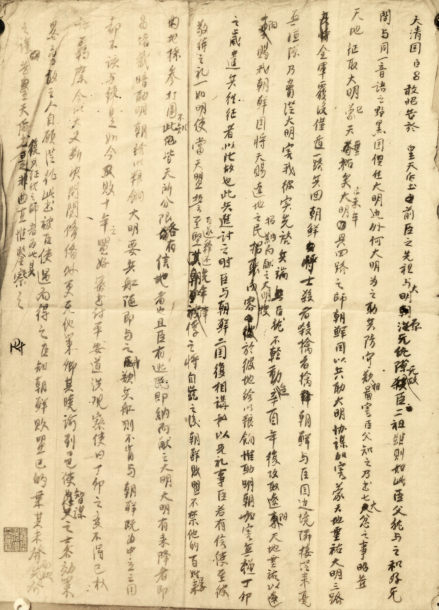

皇太极征朝鲜祭天文(草稿)

皇太极征朝鲜祭天文(草稿)

训练大将申景禛,负责东城望月台;

总戎使具宏,负责南城;

守御使李时白,负责西城;

军器寺提调李曙(后因病,改以御营大将元斗杓),负责北城。

十二月十五日,崔鸣吉从清营回来,转告了马福塔等提出的王弟与大臣(指政丞级别的大臣)为人质的议和条件,于是仁祖派远房王族李偁冒充王弟、刑曹判书沈諿作为大臣前往清营。 清军逼问两人是否是真王弟、真大臣时,沈諿不敢回答,遂被清军识破,在清营中的朝鲜使臣朴兰英坚称二人为真,为清军所杀,清军扬言必须送出世子才能议和。 十二月十七日,仁祖派左议政洪瑞凤、户曹判书金荩国、都承旨李景稷前往清营,清方还是坚持必须世子出来当人质,仁祖本有意答应,但遭到礼曹判书金尚宪、驸马东阳尉申翊圣和台谏两司(司宪府、司谏院)为首的斥和派官员的坚决反对而未果,双方首次交涉就此破裂。

南汉攻防

十二月十六日,皇太极紧接着派遣的多铎、岳托等人所率部队与马福塔会师,初步包围南汉山城,“立栅困之”。 仁祖面对这种局面痛心疾首,曾哭着对群臣说:“三百年血诚事大,受恩深重,而一朝逢废朝(光海君)时所未有之事,诸卿诸卿,此何为哉?当伦纪斁灭之时,幸与当时立节之诸贤为此拨乱之事业,居人君之位、行人君之事者,今十四年矣。岂料终归犬羊禽兽也哉?然诸卿有何所失?缘予薄劣无状,致有此罔极之变也。诸卿诸卿,奈何奈何!” 十二月十八日,仁祖出行宫南门,颁布教书,宣布“君臣上下,同守一城,和议已绝,唯有战耳”,正式确立了“战守”的方针。 其后他拒绝了清军使者的和谈要求 ,并主张趁清军尚未完成包围之际“宜一番决战”。 从十二月十八日至二十九日,朝鲜军屡次出城作战,主要有:

十二月十八日,北门大将元斗杓率军出战,杀清兵6人 ;

十二月十九日,总戎使具宏募炮手出城邀击清军,杀清兵20人(一说5、6人),夺取马匹 ;

十二月二十一日,御营别将李起荣率兵出西门,杀清兵10余人,东门大将申景禛亦出战 ;

十二月二十二日,北门御营军杀清兵10余人,东门大将申景禛杀清兵30余人,几次出战,朝鲜军只阵亡5、6人 ;

十二月二十三日,自募军出战,杀清兵约50人 ;

十二月二十四日,发兵400人出战,斩获颇多 ;

十二月二十九日,发兵600人出战,至山城下平地,清军不接战,日暮,体察使金瑬传令收兵,清军趁机奇袭,别将申诚立以下数百人阵亡。

在十二月二十九日的惨败后,“城中大震,上下色沮”,加上清军主力已经赶到,朝鲜遂丧失斗志,龟缩城中,不敢主动出战。 当时南汉山城有兵13000多人,所储粮食还可以支撑到二月下旬。

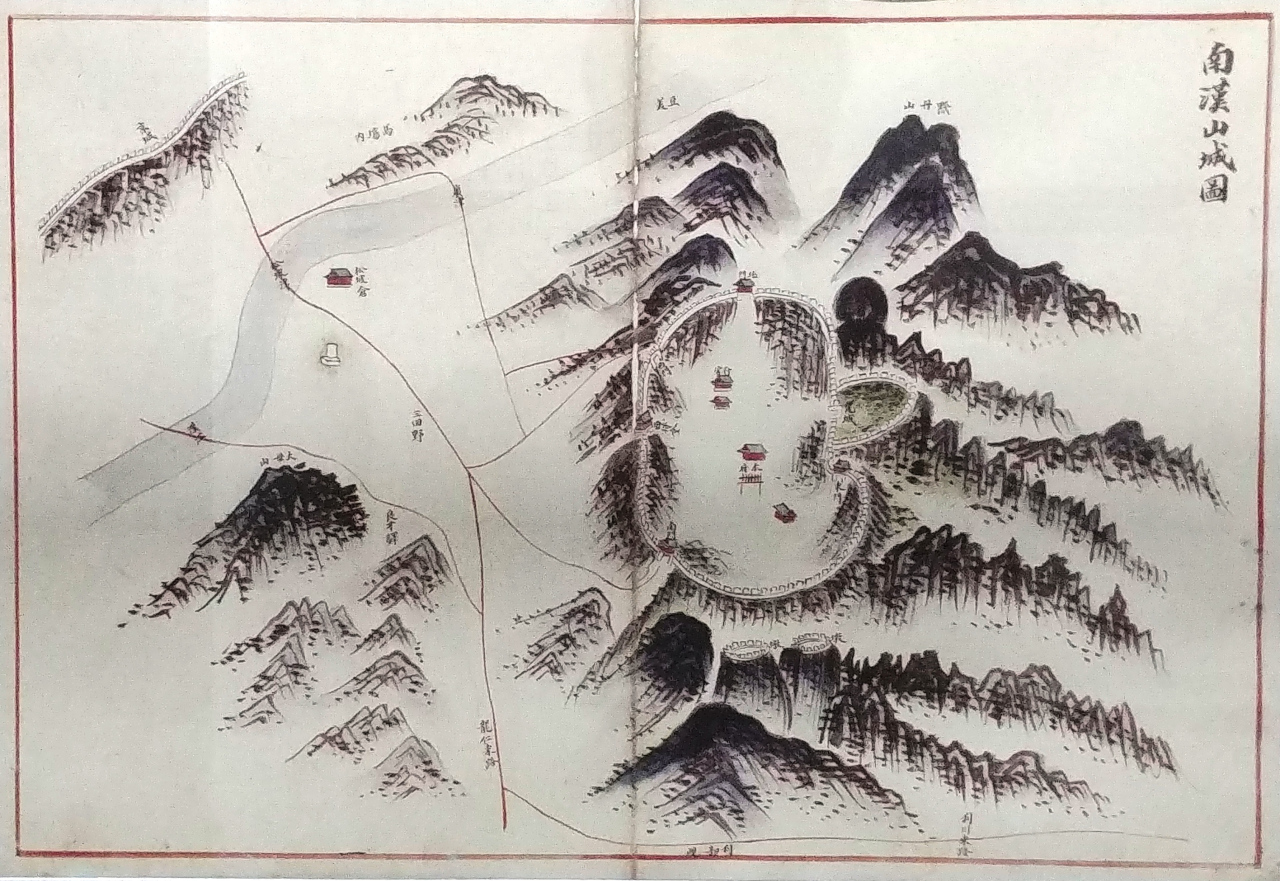

《东国舆图》中的南汉山城图

《东国舆图》中的南汉山城图

此前,皇太极已于十二月十日率右翼军进入朝鲜境内,郭山、定州等地朝鲜军民迎降,皇太极命顺民剃发。 十三日,命杜度掳走皮岛邻近地区的所有朝鲜人。 十五日抵达安州,平安兵使柳琳在此坚守,皇太极并未强攻,而是晓谕柳琳之后继续南下。 途中在十二月十九日、二十一日、二十五日接到多铎关于朝鲜王退守南汉山城的报告,乃于十二月二十五日急派增援兵力,二十六日派笔帖式吴达礼等前去敦促后卫杜度“速携红衣大将军炮及一切火器前来”。 皇太极于十二月二十九日渡过汉江,在南汉山城西侧设置御营,同时命固山额真谭泰等攻取汉城,搜捕朝鲜军人,掠夺财物牲畜。 翌年正月四日,移御营于汉江北岸,同日,三顺王(孔有德、耿仲明、尚可喜)和乌真超哈的金玉和携火炮抵达南汉山城。 正月十日,率左翼军南下的多尔衮和豪格等抵达御营,向皇太极汇报这段时间的战果。 同日,杜度等带着包括红夷炮在内的火药武器与重装备抵达清军阵营,切断南汉山城的内外联络,彻底完成了对南汉山城包围。

围点打援

仁祖君臣被困在南汉山城期间,亦寄希望于朝鲜八道勤王兵来援救,遂于十二月十七日颁布教书,称自己是为了固守与明朝的君臣大义才遭清军来犯,号召诸道士民也要对国王尽君臣之义、起兵勤王。 十二月二十一日,有定居朝鲜的女真瓦尔喀人投奔清军,报告了此情报,于是多铎派阿尔津、色勒前去堵截朝鲜勤王兵。 从十二月到翌年正月,各路朝鲜勤王兵被清军先后击退,“赴难之兵,一无成功者”。 金自点、沈器远等退守京畿道杨根郡之迷原(又作薇原、薇园)县,按兵不动,试图聚合大军后反攻。朝鲜平安道观察使洪命耇、庆尚左兵使许完、右兵使闵栐、公清兵使李义培等文武大员阵亡,但清军高级将领扬古利亦遭朝鲜伏兵用鸟枪击毙。其战况如下表:

朝鲜指挥官 | 清军指挥官 | 战况 |

|---|---|---|

西路都元帅金自点 | 睿亲王多尔衮、贝勒豪格 | 原驻黄州正方山城,率军10000人行至黄海道兔山郡,正月四日遭清军袭败,率17骑退守京畿道杨根郡迷原县 |

西路副元帅申景瑗 | 原驻宁边铁瓮山城,十二月十九日率军1000人勤王,至城东南四十里之了城岭被清军伏击,申景瑗被俘 | |

留都大将(后升为诸道都元帅)沈器远 | 固山额真谭泰等 | 麾下数百士兵,自称击退清军,实则于十二月三十日逃离汉城,后会合于迷原 |

公清道(忠清道)观察使郑世规 | 贝子硕讬、贝子尼堪 | 率军7000人(一说18000人)行至南汉山城南之险川岘,十二月二十六日(一说二十七日)被3000清军击溃,全军败没,郑世规仅以身免,退回公州;公清兵使李义培率兵5000来援,亦被2000清军击退 |

江原道观察使赵廷虎 | 梅勒章京阿尔津、甲喇章京色勒 | 率军7000人入援,十二月二十六日麾下原州营将权井吉率军500人进驻南汉山城东北之黔丹山,被清军击溃,赵廷虎撤退至迷原 |

庆尚道观察使沈演 | 贝勒岳托 | 派庆尚左、右兵使许完、闵栐率兵30000(一说40000)余人会合公清兵使李义培之残兵,于正月二日(一说三日)在南汉山城东南之双岭被清军击溃,许、闵、李三将皆阵亡,率数百督战队进至利川的沈演闻讯撤退至闻庆鸟岭,召集义兵 |

全罗道观察使李时昉 | 豫亲王多铎、超品公扬古利 | 率军6000人入援,全罗兵使金俊龙率前锋2000人于正月七日与清军激战于南汉山城西南之光教山,扬古利阵亡,朝鲜军撤退至公清道公州 |

咸镜道观察使闵圣徽 | — | 率军7000人入援,未交战,至迷原与金自点等会合 |

平安道观察使洪命耇 | 蒙古衙门承政纳喇·尼堪等 | 原驻平壤慈母山城,正月应金自点命令,与平安兵使柳琳率8000人来迷原会师,途中在正月二十八日遭遇清军于江原道金化县,洪命耇阵亡,柳琳突围 |

折冲樽俎

十二月二十九日以后,朝鲜君臣龟缩于南汉山城中,不敢出战,皇太极亦率清军主力赶到,加紧构筑对南汉山城的包围网,重启议和再次成为朝鲜仁祖的选择。正月初一,清方拒绝了朝鲜方面送来的贺年礼物,但向使臣传话说明天再来,留下了协商的余地。 正月二日,洪瑞凤、金荩国、李景稷被派往清营,返回后转达了皇太极的“诏谕”,在该“诏谕”中,皇太极强调战争爆发的责任在朝鲜一方。 正月三日,洪、金、李三人赴清营送去崔鸣吉撰写的国书,对前一日皇太极的责难进行辩解,并恳请皇太极原谅朝鲜,撤退清军,恢复丁卯之役后的“兄弟之国”状态。 但皇太极对仁祖的国书不予答复,双方在此后十天的时间里没有任何接触。

南汉山城守御使——李时白

南汉山城守御使——李时白

正月十七日,皇太极终于答复朝鲜,对朝鲜的辩解逐条驳斥,要求仁祖做出抉择:“欲生耶,亟宜出城归命;欲战耶,亦宜亟出一战!” 正月十八日,皇太极又派人到南汉山城下喊话,敦促朝鲜国王尽快出城,否则将于十九日或二十一日决战。 仁祖看出了皇太极的这道“诏谕”虽然措辞严厉,但“亦有容许之意”,故决定继续交涉。然而,朝鲜主和派与斥和派的对立已经白热化,崔鸣吉写出国书,言辞卑屈,大意是婉拒出城,希望能“城上拜天子”(指高句丽安市城主在城上拜送唐太宗之故事,崔鸣吉认为清朝不知此事 )。金尚宪看到国书称皇太极为“陛下”(意味着两国变为君臣关系),痛哭流涕,撕掉国书,崔鸣吉重写时不得不删除“陛下”两字,当天和洪瑞凤、尹晖一起送到清营,英俄尔岱、马福塔不受。 第二天,朝鲜方面在国书中加了“陛下”两字,由右议政李弘胄(洪瑞凤称病)、崔鸣吉、尹晖再次送去,但英俄尔岱、马福塔坚持要求朝鲜国王出城,双方争执不下。 正月二十日,皇太极又下达“诏谕”,在“出城归命”之外抛出了“缚送斥和臣”的条件,仁祖表示无法接受。 翌日,仁祖派李弘胄等送去答复国书,虽然这封国书明确向皇太极称臣,但还是婉拒了国王出城和缚送斥和臣这两个条件,英俄尔岱、马福塔等拒受国书,双方不欢而散。

最后一击

江华海峡示意图

江华海峡示意图

正月二十三日夜,清军袭击南汉山城,被南汉山城守御使李时白击退。 其后,清军连日向南汉山城发射红夷炮,对朝鲜施加压力。时人记载:“炮丸大如鹅卵,或有如小儿头者,能飞越冈峦,乱触宫墻,声震天地,昼夜不绝,城中之人,比比中死,堞所触皆崩溃,人心因此大汹”。 二十三日,朝鲜已决定交出斥和派大臣,翌日,洪瑞凤、崔鸣吉、尹晖送国书于清营,然而国王出城一事仍不肯就范。 二十五日,英俄尔岱、马福塔退还朝鲜国书,并向崔鸣吉等发出最后通牒,说皇太极即将回国,如果国王再不出城,就不会再有和谈的余地了,同时告知诸道勤王兵已被清军各个击破的消息。 二十六日上午,受不了清军红夷炮的朝鲜守城将士哗变,来到行宫门外兵谏,要求立即交出金尚宪等斥和派大臣。 仁祖企图让世子出城来缓解压力(此前世子曾多次请求代父出城,未获允许),便派洪瑞凤、崔鸣吉、金荩国前往清营,告知世子将出城。英俄尔岱说:“今则非国王亲出,决不可听!”随即将大君手书和两个大臣的状启递给洪瑞凤等,江华岛失守的噩耗这才传入南汉山城,“城中莫不痛哭”。 江华岛失守成为压垮仁祖的最后稻草,当晚就决定出城投降。二十七日,仁祖派李弘胄、金荩国、崔鸣吉送去了愿意出城向皇太极投降的国书,并希望清方能保证人身安全。 二十八日,仁祖及金瑬、崔鸣吉等从金尚宪、郑蕴、尹煌等十多名自首的斥和派大臣中挑出了弘文馆校理尹集、修撰吴达济二人,准备交给清朝(翌日由崔鸣吉、李英达带去清营)。 当晚,英俄尔岱、马福塔来到南汉山城南门,按明使给朝鲜陪臣敕书的方式将战时皇太极对朝鲜的最后一道“诏谕”递给洪瑞凤、崔鸣吉、金荩国。皇太极在“诏谕”中宣布赦免仁祖之罪,并提出了如下几条议和条件:

1.缴纳明朝诰命、册印,断绝对明朝的宗藩关系,停用明朝年号,遵奉大清正朔;2.

纳世子及另一王子为人质,诸大臣亦须出子弟为质;3.

朝鲜有协助清军攻明的义务,当务之急就是配合清军攻取皮岛;4.

每逢清朝圣节、正朝、冬至及皇后、皇太子千秋节,朝鲜须按朝贺明朝的旧例来奉表朝贺;5.

朝鲜俘虏渡过鸭绿江后,如果逃回,朝鲜必须送还,不得收留,但可按俘虏本主意愿赎回;6.

朝鲜须与清朝贵族联姻;7.

朝鲜不得再修缮新旧城池;8.

朝鲜须送还朝鲜境内所有瓦尔喀人(朝鲜称兀良哈);9.

允许朝鲜继续与日本贸易,朝鲜须协助清朝联络日本;10.

朝鲜不能再与图们江外的瓦尔喀人贸易,如果遇到瓦尔喀人,必须扭送清朝;11.

规定岁贡数额。

随后两国使臣交涉了朝鲜国王出城投降的细节问题及缴纳明朝敕印和攻击皮岛等事宜。仁祖对这些苛刻的条件非常不满,说:“有如此难从之言,而其可甘心受之耶?”洪瑞凤劝道:“称臣奉朔之后,则更无可为之事。今日之势,少无以兵力击却之路,亦将奈何哉?”“今日之权,都在于彼,势难争阻矣!”朝鲜遂只能无条件接受。

朝鲜降清

崇祯十年(1637年,崇德二年)正月三十日(2月24日),在汉江南岸的三田渡所筑受降坛上,皇太极接受了身穿蓝染衣的仁祖对他所行的三跪九叩之礼,标志着朝鲜臣服于清朝(两年后立大清皇帝功德碑于此),史称“丁丑下城”。随后,仁祖登上受降坛,坐在东侧,接受皇太极所赐酒肉,下坛后又穿上皇太极所赐的貂裘,再次谢恩,并命李景稷献上明朝所颁国印。 当天,许多朝鲜被俘男女看到仁祖后痛哭着说:“主上何忍使吾辈至此耶?朝廷士大夫分党交争,不恤国事,以至于此,而朝士之误国者晏然如平昔,徒令无辜百姓受此系累之惨,愿主上念之,拯济于水火之中矣!”仁祖目睹这一幕,“俯视流涕”。 二月一日,仁祖和百官返回汉城。汉城闾阎大多都被清军焚毁,街道上到处都是尸体。

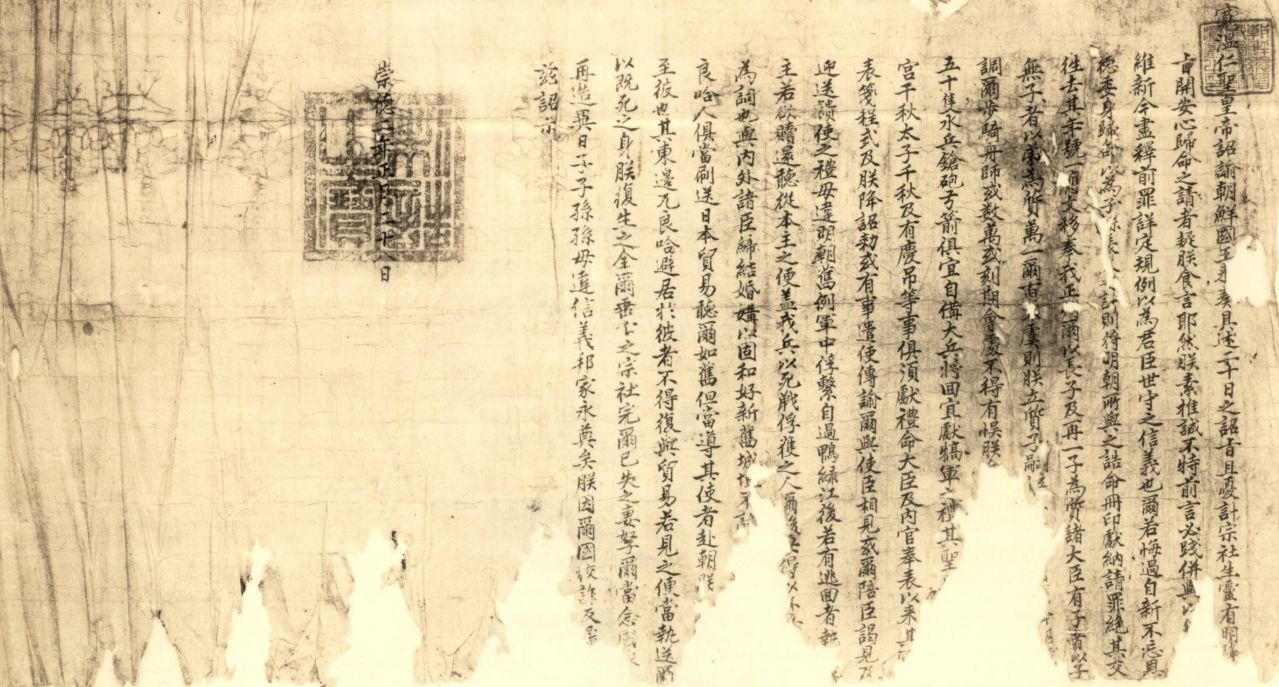

皇太极诏谕原件(载南汉山城盟约内容)

皇太极诏谕原件(载南汉山城盟约内容)

二月二日,皇太极班师归国,留下贝子硕讬及三顺王攻打皮岛。皇太极在班师途中下令“勿得劫掠降民” ,但朝鲜方面有记载称清军撤退时“抢掠之患,甚于来时”。 由于清军的掠夺,兵曹参知李尚伋甚至冻死在返回汉城的路上。 一路上,黄州、肃川、安州、嘉山、定州、郭山、宣川、龙川、义州等地官员出来跪迎,往往给皇太极献上牛、米等物。 二月八日,多尔衮押送朝鲜人质王世子李

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。