-

陈彦衡 编辑

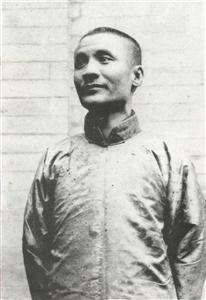

陈彦衡(1868~1933),中国京剧乐师。四川宜宾人。擅京剧胡琴,对京剧生旦唱腔深有研究。他与京剧界名艺人谭鑫培、梅雨田、孙春山、林季鸿交往,共同设计创造新颖的唱腔,许多演员的艺术成就也得力于他的指导、传授。他的京胡伴奏技巧造诣很深,配合演员演唱丝丝入扣,相得益彰。梅兰芳、余叔岩、言菊朋、孟小冬等都曾得到过他的指点。著有《戏选》、《说谭》、《燕台菊萃》、《旧剧丛谈》等书。在《戏选》中所收的剧目均附有工尺谱,创立有工尺的京剧唱腔谱。

本名:陈彦衡

国籍:中国

出生地:四川宜宾

出生日期:1868年

逝世日期:1933年

代表作品:空城计、《洪羊洞》

别名:鉴

职业:京剧乐师

余叔岩

余叔岩

二 陈彦衡操琴演奏的京剧曲牌:维克多即胜利公司1924出品唱片《柳摇金》1面/《柳青娘》1面;高亭公司1925年出品唱片《柳摇金》反二黄和西皮1面/《柳青娘转海青歌》1面/《傍装台》1面;大中华公司唱片《山坡羊》1面/《夜深沉》(卓卤齐打鼓) 1面/《反柳摇金》1面/《小开门》接《万年欢》1面;开明公司唱片《一枝花》接《傍妆台》1面/《反柳摇金》1面。可惜《京剧大戏考》一书未列出曲牌唱片目录, 目前也未见有他演奏的曲牌CD 出售。

三 由陈彦衡操琴伴奏他人演唱的唱片

1、 言菊朋唱:《二进宫》 1924年 2面/ 《状元谱》1924年1面/《取帅印》1924年 2面/《法场换子》1924年 1面/《奇冤报》1924年 1面/《鱼藏剑》1924年 1面/《辕门斩子》1924年 1面/《桑园寄子》1924年 1面, 均为胜利唱片公司(即维克多)录制出品。

2、 夏山楼主唱:《朱砂痣》1925年 高亭1面/《定军山》1925年 高亭1面/《打鼓骂曹》1929年 开明2面/《乌龙院》1929年 开明2面/《托兆碰碑》1929年 开明2面;

3、 苏少卿唱:《空城计》1929年 2面/《搜孤救孤》1929年 2面/《乌盆记》1929年1面/《骂曹 》1929年 1面/《卖马》 1929年 1面/, 《乌龙院》 1929年 1面, 均为大中华唱片公司录制出品。

4、 陈富年唱:《祭江》2面, 百代钻石针唱片 :《三击掌》1面, 1925年高亭唱片:《探寒窑》1面和《二进宫》1面, 1929年开明唱片。另有高亭《落花园》1面和胜利《庆顶珠》1面是否亦为其父操琴,待考。

5、蒋君稼唱:《战蒲关》1926年 2面/《五花洞》1926年2面/《南天门》1926年 1面/《孝义节》 1926年 1面,均高亭唱片公司出品

6、 静逸斋即任子珍唱:开明公司1929年出品唱片《搜孤救孤》/《奇冤报》(吴小如先生曾收藏此唱片,已赠送给“中国戏曲学院”)

以上唱片参考资料来源:罗亮生著《戏曲唱片史话》及吴小如先生的订补, 载《京剧谈往录》三编, 吴小如先生与供稿者的个人通讯, 柴俊为主编《京剧大戏考》, 《京剧老唱片》网站“陈彦衡唱片”的目录, 以及陈家后人提供的情况等。

居上海,主编《戏曲月刊》专栏《戏曲丛谈》。晚年以教戏为业。回川后,与名角配戏操琴,曾轰动蓉、渝。著述有《戏选》、《说谭》、《燕台菊粹》、《旧剧丛谈》等。

陈彦衡,名陈新诠,后改名陈鉴,四川宜宾人,生于清同治戊辰年十一月初九日 (注:即公元1868年12月22日)。擅长京剧胡琴,在京、津、沪、汉、四川 (成、渝) 等地剧院演奏,辄悬牌“胡琴圣手”或“第一琴师”,当时一直未有异议者或被否认。他对京剧老生和旦角唱腔也颇有研究, 其一生便反映出京剧胡琴和老生唱腔的发展。

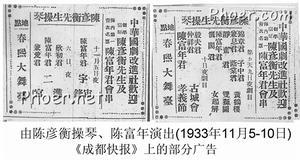

演出广告

演出广告

陈彦衡首先向七弦琴高手金子绳学弹琴。 经过一番周折, 金子绳由始而不愿转为尽心竭力地将其抚琴诀窍都传授出来,使陈彦衡得其真传。 陈彦衡将胡琴的定弦方法,套用在七弦琴的定弦上,从而大大简化七弦琴定弦的繁琐步骤。日后,他又将弹七弦琴的技术和原理应用到拉京剧胡琴上, 故他拉出的京胡曲调, 另有一番韵味。那时济南的京剧好演员老生有刘和坤、孙顺、陈秀华、刘洪宝,旦角有陈瑞林(兼演小生),武生有薛凤池、葛文玉,小丑有仇瑞林。他们在唱、做、念、打方面均有深厚功力。在场面方面也都是名手,各有所长。陈彦衡时年方十六、七岁心驰神往,潜心模仿,乃至废寝忘食, 而颖悟甚快。他那时尚不谙工尺(旧时记录中国乐曲的格式),但归家以胡琴一找即得。他常常在夜深人静偷偷练习,用一根细长竹扦(或者小钱币)垫在胡琴筒子的蛇皮上,将琴声尽量压低苦练。如是者三、五年, 在过门、托腔、牌子等各方面都学会不少。拉整出戏都能应付裕如。他不仅掌握了操琴的一般法则,还研究出怎样拉才出色动听,使不少行家都表示钦佩。

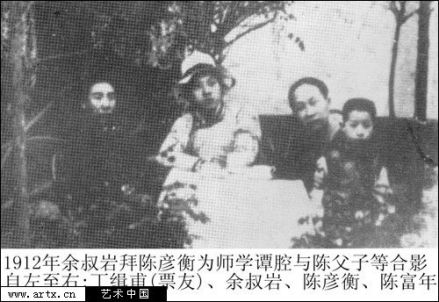

合照

合照

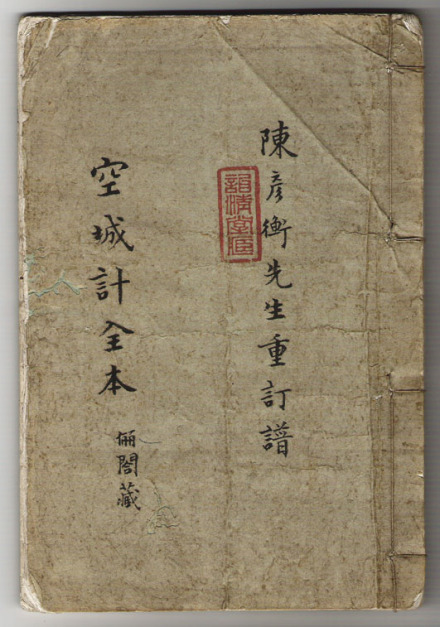

个人著作

个人著作

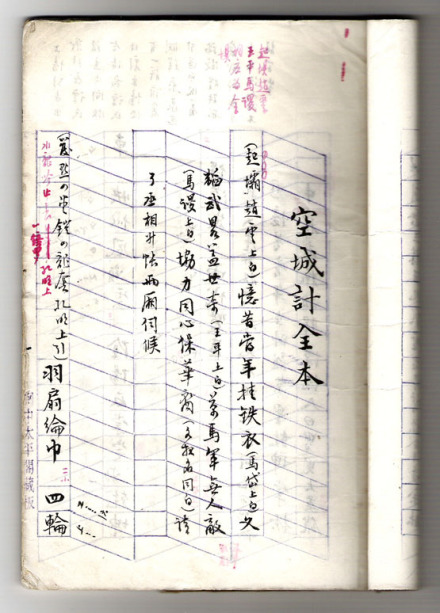

陈彦衡先生手稿《空城计》公尺谱

陈彦衡先生手稿《空城计》公尺谱

《空城计》手订谱

《空城计》手订谱

四处漂泊

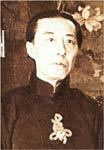

言菊朋

言菊朋

到了上海住在张家花园许的对面。上海人闻其名已久, 求教的人川流不息。许良臣本是陈彦衡在北京教了很久的学生,他嗓子非常好,唱起来颇有谭的味儿。罗亮生本是上海名票,每到北京必向陈彦衡请教,他嗓音较差,但会唱, 唱起来颇动听。这两位见陈彦衡把家迁到上海,实现了他们的愿望,都非常高兴,替陈彦衡介绍了不少学生。苏少卿曾久在北京跟先父学习谭腔,到了上海也广收门徒。他想到先父到上海之后便能使其唱腔进一步提高,更是兴奋莫名。在上海还有一位与陈彦衡有世谊而唱得特别出色的人,他便是杭州人许姬传。他向陈彦衡学了十几出谭派唱腔,这次在上海重逢,许又向陈彦衡多方面请教, 收获很大。后同陈彦衡共同编辑《燕台菊萃第一辑·四郎探母》。他以后一直跟梅兰芳先生共事作他的秘书。此外,陈彦衡还收了两名操琴的弟子,倪秋萍和周正芳,一位拉胡琴,一位拉二胡,互相交替,手法灵巧一致。两年中跟陈彦衡虚心学会了胡琴的一切基本法则。后来,倪秋萍又拜王少卿为师,专练二胡,名驰上海。这段时间经好友介绍陈彦衡又收了一个高材生门徒,便是刘仲秋(那时名叫刘宝祥)。他原本在唱、做方面都下过苦功夫,为了深造,拜门之后又勤学苦练,在两年内学会了好些戏。后来他在夏声剧校当校长。在上海这段时间,先父又出版了一本《燕台菊萃》,是全部《四郎探母》的工尺谱,系由许姬传抄写印出。同时,在大东书局刘豁公主编的《戏剧月刊》上写了《群英会》、《宝莲灯》全剧的剧词和唱段的工尺谱,分三期刊出。并在《戏剧月刊》上陆续发表了陈彦衡积多年之经验,精辟阐述京剧唱腔的“戏曲从谈”,因为一·二八淞沪抗战爆发而中断。

在此紧张时刻, 四川来了两个人,何欣初和罗孝可,他们受成都、重庆两地票友的委托,请陈彦衡回四川教戏。陈彦衡听了很高兴, 因为四川乃桑梓之地,陈彦衡好久都没有回去过,也正想离开上海。陈彦衡在重庆住在通远门,受到重庆票友们的欢迎。在此又收了陈佩卿和李玉奎两位作徒弟,陈演老生在上海颇有名气,李原来也唱老生,后来嗓子不行改业操琴,托人说妥后在饭店叩头行礼。李玉奎会打小鼓, 欲请陈彦衡教他《击鼓骂曹》的几套鼓点子,陈彦衡不客气地说“你先练半年“搓儿”,李口头答应但心里很疑惑, 也只好听从老师吩咐耐心练“搓儿”,练了一个月后再听陈彦衡打鼓,吓了一跳,陈彦衡起的搓儿如一阵清风,他怎么追也追不上,这才心服口服。他于是日夜加紧练习,过了一些时候渐能得心应手才去请陈彦衡教他鼓点子。陈彦衡见他虚心好学,肯下苦功,遂先教他“掏点”,这又是一门难事。过了些时候, 李居然领会了“掏点”的窍门,陈彦衡才教他“擂鼓三通”和“夜深沉”的鼓点子。虽然他不及陈彦衡打得那样灵活巧妙,但已为一般人所不及。后来他去到成都成为人所景仰的鼓点子老师,包括北京来的演员都向他请教。

魂归西蜀

梅兰芳

梅兰芳

此后,他的病又加重,勉强支撑,起草两部著作,《中国音乐的特点》和《中国戏曲改革创新的方法》。才写了几行, 便倒在床上,不能提笔了。到成都整整一百天的一个下午,已经不能讲话了。成都各票房的人都赶来看望他,他只能对最熟的人微微点头。经过大家会商,请来了志范医院 (注:这仅是在其住所同一条街的一家私人诊所) 一位德国留学的医生张国元, 诊病后他摇头对大家说“脉都找不到了,还怎么下药?!”就在那天深夜两点半钟,与世长辞!时间为1933年12月18日,享年65岁。

注:他在病中写了一首诗:

成都从来鲜飘雪,地系平原气潮湿。

一夜冻龙带雪飞, 翠竹滴沥芭蕉折。

我今来此病百日, 咳嗽痰涎涕沾鼻。

窗隙壁洞地穴鼠,四方风动眠不得。

坐拥铁衾到天明,鸦声呀呀纸窗白。

活动年表

1922年,农历壬戌年:言菊朋随陈彦衡习谭派声腔

言菊朋遇陈彦衡,陈为之伴奏,相得益彰。自此,随陈习谭派声腔。颇收点睛之妙。此后二人合作甚久。

1923年,农历癸亥年:言菊朋与陈彦衡整理谭氏旧本

言菊朋从陈彦衡游,对以往所学谭派戏细为加工。菊朋藏有谭氏旧本《取帅印》、《法场换子》等,以之请教彦衡。陈氏于此数剧亦仅知零星唱腔,乃据谭派原则并加入一些灵巧的方法,整理成完整唱腔。此数剧经言氏不断加工,成为言派早期代表作。

1923年12月5日,农历癸亥年十月廿八日:梅兰芳三次赴沪演出

梅兰芳第三次赴沪,演于法租界郑家木桥老共舞台。言菊朋应梅兰芳之邀以票友身份出演。同行有老生王凤卿、琴票陈彦衡等。

1923年12月7日,农历癸亥年十月三十日:梅兰芳三次赴沪演出第一天

王凤卿

王凤卿

演出剧目

压轴:《空城计》(言菊朋饰孔明,陈彦衡操琴)

大轴:《武家坡》(梅兰芳饰王宝钏,王凤卿饰薛平贵)

1923年12月8日,农历癸亥年十一月初一日:梅兰芳三次赴沪演出第二天

梅兰芳第三次赴沪演出第二天,演于法租界郑家木桥老共舞台。

演出剧目

压轴:《取成都》(王凤卿)

大轴:《南天门》(梅兰芳,言菊朋,陈彦衡操琴)

1923年12月9日,农历癸亥年十一月初二日:梅兰芳三次赴沪演出第三天

梅兰芳第三次赴沪演出第三天,演于法租界郑家木桥老共舞台。

演出剧目

日场

《八义图》(言菊朋,陈彦衡操琴)

压轴:《御碑亭》(梅兰芳,王凤卿)

1924年,农历甲子年:孟小冬定居北京

孟小冬定居北京,从陈彦衡学戏,复向言菊朋问艺。

1924年,农历甲子年,秋:上海丹桂第一台请言菊朋、陈彦衡合作赴沪未果

上海丹桂第一台托票友周梓章赴京邀角,以六千五百元代价请言菊朋、陈彦衡合作赴沪,后因陈坚拒未果。

1924年,农历甲子年:言菊朋首次在胜利公司灌制唱片五张

言菊朋应胜利公司约,灌制唱片五张,计《辕门斩子》、《桑园寄子》合一张,《状元谱》、《鱼肠剑》合一张,《法场换子》、《奇冤报》合一张,《二进宫》、《取帅印》各一张。此系言氏首次灌片,由陈彦衡操琴,乔玉泉司鼓。

1924年3月,农历甲子年:张作霖五十贺寿堂会

奉天张作霖五十贺寿堂会,京中名伶几被邀一空。言菊朋、陈彦衡、蒋君稼以票友身份被邀与会。言氏演《失空斩》,又与陈德霖、王瑶卿、龚云甫、金仲仁等演《雁门关》,大受欢迎。

1925年3月,农历乙丑年:张作霖寿诞堂会

张作霖寿诞堂会举行。

其中言菊朋赴奉天参加,演出《辕门斩子》、《八义图》等剧,未带场面,临时由陈彦衡代邀余叔岩之场面李佩卿、杭子和伴奏。此行言菊朋得款一千园,除去场面等开销,所剩无几。返京后,与陈彦衡失和。

余叔岩是名老生余三胜之孙, 名旦余紫云之子,小时便常在天津演出,名“小小余三胜”。余幼工非常扎实,会很多武戏,兼演老生, 在天津受到欢迎。到十几岁时倒仓(注:男性因青春期生理发育影响嗓音变粗哑,多为阶段性),回到北京。不久与陈德霖的女儿结婚。他醉心谭鑫培的腔调,每逢谭演出必去观摩,但是谭的腔好多都没有学到,他的岳父陈德霖与先父交情很深,叔岩遂托他介绍拜陈彦衡为师。余第一次由其岳父陈德霖带来陈彦衡家是1912年, 余当时尚留着辫子,他拜师之后与陈彦衡和青衣票友丁缉甫在陈家受壁胡同院内的藤花架下合影留念。

谭鑫培

谭鑫培

此后,陈彦衡迁到川店胡同。 陈彦衡又收了一位非常满意的门徒-- 即言菊朋。 言本北京名票,他一心学谭派, 凡谭鑫培演出也必往观剧,对谭之身段颇学到几分, 但对谭腔有许多地方还未过奥。恰巧有一天在东北人刘恩格家中堂会,经主人介绍,陈彦衡为他演出《桑园寄子》初次操琴。菊朋唱做本有根底,这次因胡琴得力, 他唱得有声有色,博得满堂彩声。 由此,陈彦衡认为菊朋是个人才,菊朋也认为先父是位良师,于是一个愿教,一个愿学,订了师生盟约。菊朋遂天天到我家学戏、吊嗓, 在三年内便把陈彦衡所会的谭腔都学到了。同时, 菊朋存有老谭的《法场换子》、《取帅印》、《法门寺》剧本但无工尺谱,陈彦衡对这些戏的唱腔亦只记得片段, 遂根据这些唱词, 以“谭腔”的格式成谱。这几出戏, 菊朋都在胜利公司灌了唱片,均是陈彦衡操琴。陈彦衡与言菊朋在琢磨之时, 除四声求准, 腔调务要传情外,也适当用了一些跳板、消眼、走险而灵巧生动的唱法,这就给菊朋后来所编的破格新腔开了门户。 随后,菊朋与陈彦衡同到上海(注:是随梅兰芳一道去演出),以后又到沈阳演出,均大获成功,言成为名角的地位遂确立!后来,两人分手,殊为可惜!陈彦衡应杨宝忠的邀约同去山东演出, 菊朋则约集了一些演员组成剧团在开明戏院经常演出。 此后,言已懂得编新腔的要诀,本着四声要准确的原则, 编了许许多多出色的新腔,万变不离其宗,在吐字方面,还是本诸谭老,到了后来自成一家,成为公认的言派。 因此,陈彦衡也非常得意培养了另一位出色的学生。

还有几位向陈彦衡学戏的人值得一提:一个是罗小宝,另一个是夏山楼主。罗本科班出身,二十几岁经过倒嗓后,嗓音非常清亮,很想学谭腔, 托人请陈彦衡指教,每天到我家恭敬学戏,两年以后会戏不少,并且找到窍门, 用腔显得灵活潇洒,在北京演出便吸引了很多观众,后来到了上海演出受到欢迎。 夏山楼主本名韩慎先,票友,嗓子好, 唱得婉转有味。随陈彦衡学戏数年,经陈彦衡与他吊嗓后, 调门长到正工以上,且嗓音久练成钢,清澈如水,更兼学到谭腔的变化多端, 因而受到一般戏迷的推崇。 适逢上海蓓开公司请韩灌唱片,由陈彦衡操琴,所灌谭腔《朱砂痣》新颖绝妙因而全国扬名。他身段不佳故少有登台演出, 但因唱得好, 故全国各地包括川、鄂诸省都有人来向他学戏,算是票友界的一位奇人。与夏山楼主一道在天津向先父学谭腔的还有许姬传,也很有成绩。而这段期间,孟小冬也曾向先父学习谭腔,在天津她演出经过先父指点的《失·空·斩》,陈彦衡约了许姬传一道去观看,对孟的演唱表示很满意。 还有一位吴铁庵, 也是陈彦衡很喜欢的一名学生。他8岁上台演出《打棍出箱》被人视为神童。20多岁倒嗓,但幼功很好,做戏颇有独到之处。陈彦衡教会了他不少谭腔,后在北京等地演出受到欢迎,可惜因患颈淋巴结核不治,中年即去世。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。