-

十 编辑

十(拼音:shí)是汉语一级通用规范汉字(常用字)。此字始见于商代甲骨文。原意是数目字,为九加一之和,引申指十倍、十来个。古人认为十是数字完备的标志,所以“十”又表示完备、齐全、达到极点,如十分、十足。又通“什”,指繁杂,如古代的“什锦”也作“十锦”。

中文名:十

拼音:shí

部首:十

五笔:FGH

仓颉:J

郑码:ED

笔顺:横—竖

字级:一级(编号:0004)

平水韵:入声·十四缉

总笔画:2+0(部首+部首外)

造字法:指事字

结构:独体字,独体结构

Unicode:CJK统一汉字 U+5341

注音字母:ㄕˊ

四角码:4000₀

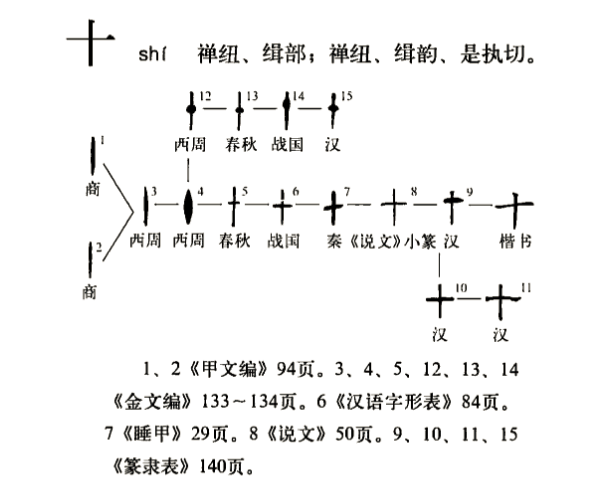

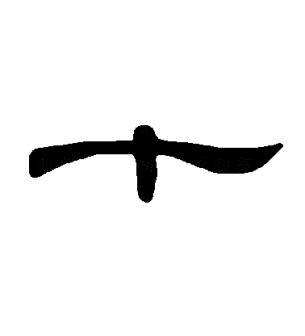

演变流程图(文中出现序号参照此图所示文字)

演变流程图(文中出现序号参照此图所示文字)

指事字。甲骨文(图1、2)的十,原是一纵竖,模拟竖放的算筹(竖置一筹表示数字十),也可能是针的象形初文。商周金文由于镌刻和铸造的关系,所以金文(图4)的“十”字的竖笔,中间加肥,像个纺锤形;晚周金文(图12-15)则把竖中加肥的部分改成一团圆点,以区别于一般的竖笔。春秋以后(图5-8),又进一步把这一团圆点变为一横,于是,在这基础上,就发展成为汉隶(图9-11)和楷书的“十”。传说上古结绳记事,每到第十结时,便结一大疙瘩(绳结),图12的“十”便是直绳之上打大疙瘩的形象,字的构形大概是由此而来,但这值得存疑。

还应注意的是:“甲”字的金文也写作“十”。“七”字的甲文和金文也与十相似;“十”字的小篆也写作“十”,这很容易造成混乱。所以,古人便在“十”的上头加“宀”,作为“甲”。又把“十”的竖脚弯曲作为“七”。这样,便把“十”“七”“甲”三字区别开来了。

词性 | 释义 | 英译 | 例句 | 例词 |

|---|---|---|---|---|

数词 | 数目字,九加一之和。 | ten | 《周易·系辞上》:十有八变而成卦。 | 十室九空;十有八九;十指连心 |

表示完备甚至达到极点。 | topmost; many; full; complete | 《诗经·豳风·东山》:亲结其褵,九十其仪。 | 十分;十数;十相具足;十全十美 | |

〈文言〉特指十倍。 | tenfold | 《汉书·韩安国传》:臣闻利不十者不易业,功不百者不变常。 | ||

〈文言〉表示约数。犹言十来个。 | 潘岳《西征赋》:辱十城之虚寿,奄咸阳以取隽。 | |||

〈文言〉指十分;十份。 | tenth | 《商君书·去强》:国以难攻者,起一得十;国以易攻者,出十亡百。 | ||

〈文言〉序数的第十位。 | tenth | 汉·扬雄《甘泉赋》:惟汉十世,将郊上玄。 | 十月 | |

形容词 | 〈文言〉通“什”。杂。 | miscellaneous | 元·白珽《西湖赋》:亭连栋为十锦,碑蚀苔以千言。 | 十锦 |

量词 | 古代户籍单位,指十户。后作“什”。 | 《管子·君臣下》:上稽之以数,下十伍以徵。尹知章注:“既得其定数,下其什伍名以徵之也。” |

说文解字

【卷三】【十部】是执切(shí)

数之具也。一为东西,丨为南北,则四方中央备矣。凡十之属皆从十。

【注释】具:完备。

说文解字注

“数之具也”注:汉志。协于十。

“一为东西。丨为南北。则四方中央备矣”注:是执切。七部。凡十之属皆从十。

康熙字典

【子集下】【十部】 十

《唐韵》《韵会》:是执切。《集韵》:寔入切。《正韵》:寔执切,并音拾。

《说文》:十,数之具也。一为东西,丨为南北,则四方中央具矣。易,数生于一,成于十。《易·系辞》:天九地十。《前汉·韩安国传》:利不十者,不易业。

又通作什。《孟子》:或相什百。《前汉·谷永传》:天所不飨,什倍于前。《枚乘传》:此其与秦地相什,而功相百。

又《韵会》:令官文书借作拾。

又陆游《老学菴笔记》:转平声,可读为谌。白乐天诗:绿浪东西南北路,红栏三百九十桥。宋文安公宫词:三十六所春宫馆,一一香风送管弦。鼂以道诗:烦君一日殷勤意,示我十年感遇诗。

说文解字注1

说文解字注2

《康熙字典》书影

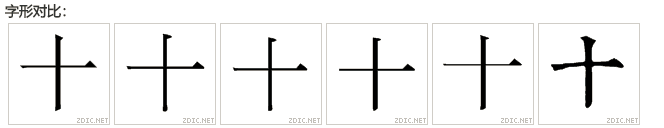

字形对比

中国大陆-中国台湾-中国香港-日本-韩国-旧字宋体对比

中国大陆-中国台湾-中国香港-日本-韩国-旧字宋体对比

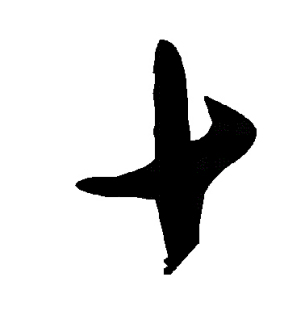

书写提示

十字书写演示

十字书写演示

【笔顺】①一(横)②丨(竖)

【写法】❶整字居中。❷首笔横从横中线起笔,略向右上斜行。❸第二笔竖沿竖中线下行,与横相交,横笔以上竖段短,以下竖段长。

书法欣赏

篆书

隶书

楷书

行书

草书

二字本不同义,“十”是数词,“什”是集合名词,表示以十为单位的事物。只是有时表示“十分(之几)”时,用“十”字。《淮南子·人间》:“近塞之人死者十九。”但表示数字时,决不能用“什”。

中上古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

|---|---|---|---|---|

先秦 | 高本汉系统 | ȡ | i̯əp | |

王力系统 | 缉 | ʑ | ǐəp | |

董同龢系统 | 缉 | ʑ | jəp | |

周法高系统 | 缉 | d | jiəp | |

李方桂系统 | 缉 | d | jəp | |

魏 | 缉 | jəp | ||

晋 | 缉 | jəp | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 缉 | jəp | |

北魏后期北齐 | 缉 | jəp | ||

齐梁陈北周隋 | 缉 | jəp | ||

隋唐 | 高本汉系统 | ʑ | i̯əp | |

王力系统 | ʑ | ǐěp | ||

董同龢系统 | ʑ | jep | ||

周法高系统 | dʑ | iɪp | ||

李方桂系统 | ź | jəp |

参考资料:汉典

韵书集成

韵书 | 字形 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目/韵部 | 韵系 | 声母 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

广韵 | 十 | 十 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵A | 禅 | 开口呼 | 三等 | 全浊 | 是执切 | ʑjep |

集韵 | 十 | 深 | 入声 | 二十六缉 | 侵 | 船/常 | 开口呼 | 三等 | 全浊 | 寔入切 | ʥiep | |

礼部韵略 | 入声 | 缉 | 寔入切 | |||||||||

增韵 | 入声 | 缉 | 寔执切 | |||||||||

中原音韵 | 实 | 入声作平声 | 齐微 | 审 | 齐齿呼 | 全清 | ʂi | |||||

中州音韵 | 入声作平声 | 齐微 | 绳知切 | |||||||||

洪武正韵 | 十 | 入声 | 八缉 | 侵 | 禅 | 全浊 | 寔执切 | ʒiəp | ||||

分韵撮要 | 十 | 阳入 | 第十七金锦禁急 | 急 | 审 |

参考资料:汉典

方音集成

注意:方言字音的声母和韵母用国际音标标注;各方言点的字音以当地城区中老年人口音为依据,仅作参考

方言类别 |

方言点 |

声母及韵母 |

调值 |

调类 | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

官话(北京官话) |

北京 |

ʂʅ |

35 |

阳平 | |

官话(冀鲁官话) |

济南 |

ʂʅ |

42 |

阳平 | |

官话(中原官话) |

西安 |

ʂʅ |

24 |

阳平 | |

官话(西南官话) |

武汉 |

sɿ |

213 |

阳平 | |

官话(西南官话) |

成都 |

sɿ |

21 |

阳平 | |

官话(江淮官话) |

合肥 |

ʂəʔ |

4 |

入声 | |

官话(江淮官话) |

扬州 | səʔ |

4 |

入声 | |

晋语 |

太原 |

səʔ |

54 |

阳入 | |

吴语 |

苏州 |

zɤʔ |

23 |

阳入 | |

吴语 |

温州 |

zai |

212 |

阳入 | |

湘语 |

长沙 |

sɿ |

24 |

入声 | |

湘语 |

双峰 |

ʂʅ |

35 |

阴去 | |

赣语 |

南昌 |

sət |

21 |

阳入 | |

客家话 |

梅县 |

səp |

5 |

阳入 | |

粤语 |

广州 |

ʃɐp |

2 |

阳入 | |

粤语 |

阳江 |

ʃɐp |

54 |

上阳入 | |

闽语(闽南语) |

厦门 |

sip |

5 |

阳入 | 文读 |

闽语(闽南语) | 厦门 | tsap | 5 | 阳入 | 白读 |

闽语(闽南语) |

潮州 |

tsap |

4 |

阳入 | |

闽语(闽东语) |

福州 |

seiʔ |

4 |

阳入 | |

闽语(闽北语) |

建瓯 |

si |

54 |

平声 | 未注明异读原因 |

闽语(闽北语) | 建瓯 | si | 44 | 阳去 |

(参考资料:《汉语方音字汇》 、汉典 )

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 北京市戏曲艺术发展基金会

上一篇 由奇