-

安邑 编辑

安邑,古代都邑名,是夏朝都城之一,位于今山西省运城市夏县埝掌镇东下冯村青龙河南北两岸的东下冯遗址。夏朝君主启平定“有扈之乱”后把国都从阳翟(今河南省新密市新砦遗址)迁至安邑,安邑县乃置于西汉,至北魏太武帝神嘉元年(428年),分为南北两县;太和十年(493年)北安邑县治所东迁、并改名夏县,一直沿用至2018年不变。

安邑是战国时期魏国早期都城(前562年-前339年共计223年,前376年韩、赵、魏三家分晋后,魏始成战国七雄之一),魏惠王31年(前339年)时都城迁往大梁。

中文名:安邑

类别:中国文化遗产

地点:山西省运城市夏县埝掌镇东下冯村东下冯遗址

古代行政地位:夏朝都城之一

荣誉:全国重点文物保护单位

魏惠王六年,前364年,魏国迁都大梁(今河南开封)。秦汉时期安邑成为河东郡治所和安邑县治所。有趣的是,汉献帝兴平二年(195年)还曾临时定都安邑,时近一年。

周属晋国地,周武王封姬于此。

战国时期称安邑。

韩、赵、魏三分晋地后,魏斯治魏,都安邑。

秦称安邑县,属河东郡,为郡治所在地。

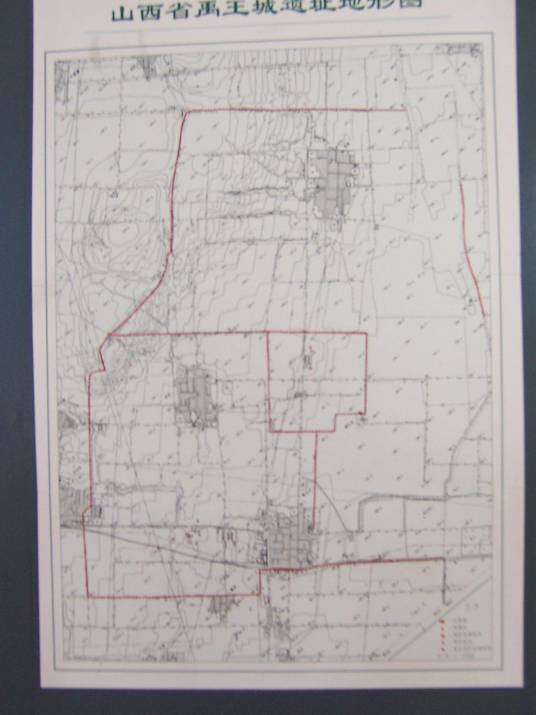

汉设安邑县,县治在今禹王城。

三国(魏)、晋,因袭旧制,称安邑县。

北魏神元年(428年)为北安邑,在安邑南20公里处设南安邑。孝文帝太和十八年(494年)县城迁至北安邑县城东7.5公里处,更名为夏,为夏县得名之始,属秦州河北郡。

北周改属安邑郡,郡治在今禹王城。隋开皇十六年(496年)置虞州,大业初年废州,县隶河东郡。

唐废河东郡改虞州县属。贞观十七年(643年)改属绛州。大足元年(701年)改属陕州,不久复属绛州。至德之载(756年),更名虞邑。乾元二年(759年)复属陕州。

宋属陕州。金贞祐三年(1215年)属解州。元仍袭旧制。明属平阳府解州。清属直隶解州。

民国初,废解州,属河东道;民国19年(1930年)撤销道建制,直属山西省;民国26年(1937年)属运城第七行政区;民国31年(1942年)成立夏县抗日民主县政府;民国32年(1943年)底,夏县同蒲铁路以北地区划为稷麓抗日民主县政府;民国33年(1944年)春,在中条山南河村成立康杰抗日民主县政府(简称康杰县),姚暹渠以南划为安夏办事处,翌年冬撤销康杰县、安夏办事处;民国35年(1946年)撤销稷麓县恢复原建置;属太岳行政区第三专署管辖;民国36年(1947年)7月14日解放,建立民主政府;民国37年(1948年)12月改属晋绥边区吕梁区管辖;民国38年(1949年)夏属运城专区,同年6月属晋南专区。

1950年属运城专区;1954年属晋南专署;1958年10月,夏县、闻喜及绛县大部分地区合并为闻喜县,县治设在闻喜县城;1961年5月复置夏县;1970年5月21日属运城专署。

2000年10月31日,运城撤地建市,夏县属运城市。

布币

布币

禹王城内满布东周至汉代、两晋时期文化层,其堆积厚度2-3米遗存极为丰富。出土的大量遗物有陶范、汉五铢钱等,尤以五铢钱泥范最为珍贵,有“海内皆臣,岁丰登熟,道无饥人”十二字篆文方砖和兽首瓦当为同时期遗址中所独有。它是国内现存战国-秦汉古代遗址中保存最完整的一座,1988年公布为全国重点文物保护单位。(来源:夏县司马光墓祠堂内的文史展览资料)

另有一处遗迹禹王台,又称青台,为历代祭祀大禹之所,解放前毁于战争,留一夯土高台,位于小城东南角,当地传说为禹妻的望夫台。

传说中的“禹都安邑”即指此处。又:相传夏启接帝位后建都于此。桀又居之。

简介

今地名。山西省运城市东部的安邑街道办事处。北魏期间428年,原安邑县(治所在今夏县西北禹王城)被分为南北两县,其中的南安邑县治所位于此处。北安邑改名夏县后,南安邑被称为安邑。 安邑主要由四个街道组成,包括北街、南街、东街和西街。见词条:夏县

改属

县境内拥有古代著名的盐湖“解池”之一部分,元代时为盐运、盐政之便,在城西数华里处盐池畔筑凤凰城,后演变为运城县,安邑由县改为镇属之。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。