-

桂陵之战 编辑

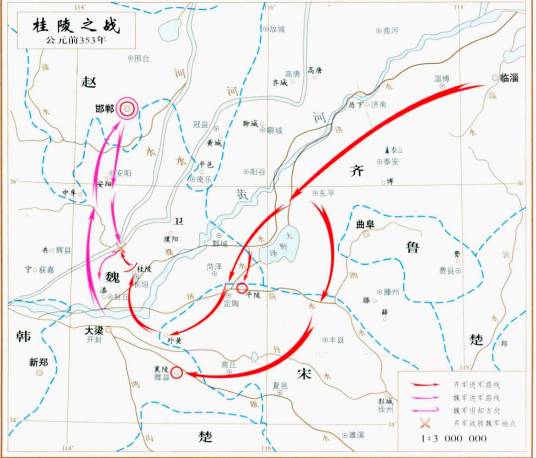

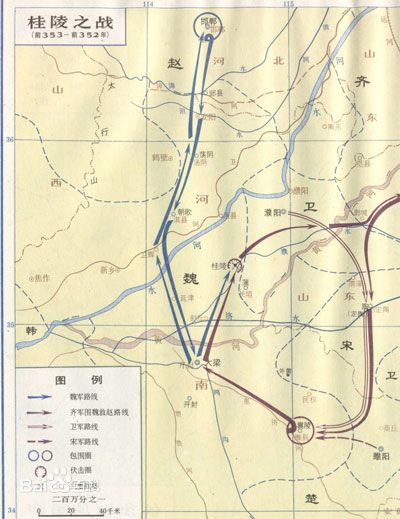

桂陵之战是历史上一次著名截击战,发生在桂陵。(一说山东菏泽东北,一说河南长垣西北)。公元前354年(周显王十五年),魏围攻赵都邯郸,次年赵向齐求救。齐王命田忌、孙膑率军援救。孙膑认为魏以精锐攻邯郸,国内空虚,于是率军围攻魏都大梁,使魏将庞涓赶回应战。孙膑却在桂陵(一说山东菏泽,一说河南长垣)伏袭,打败魏军,并生擒庞涓。孙膑在此战中避实击虚、攻其必救,创造了“围魏救赵”战法,成为两千多年来军事上诱敌就范的常用手段。

名称:桂陵之战

发生时间:公元前 354年 至 353年

地点:桂陵、襄陵、邯郸

参战方:齐国、赵国;魏国

结果:齐军胜利

参战方兵力:齐军80000;魏军80000

主要指挥官:田忌、孙膑、庞涓

战国中期(公元前354~前353年),齐、魏、燕、赵、韩、楚、秦等战国七雄并立,征战频繁。公元前354年,魏国派大将庞涓率8万精兵进攻赵国,包围了赵国都城邯郸(今河北邯郸),赵国苦战一年不敌,便向盟国齐国求救。

齐国军师孙膑建议说:“齐、赵是盟国,应以信义为重。齐国虽赶不上魏国强大,出兵救赵的确要担很大风险,可是如今魏国连灭数国,咄咄逼人,骄横已极,若再听任它灭赵,魏的势力将会更大,对我越发不利。我认为还是主动出兵,伺机而战,救赵于危难,给魏以重创为上策。”齐威王认为孙膑分析的有道理,于是命田忌为主将,孙膑为军师,率兵8万去救赵国。

公元前353年(周显王十六年),赵国派使者向齐、楚两国求救。齐威王召集大臣们商议,邹忌反对救援,而段干朋则建议齐威王分兵一路向南攻打襄陵(今河南省睢县)来疲劳魏军,然后趁魏军攻破邯郸后救援赵国,这样既救援了赵国,又同时削弱了魏、赵两国。

孙膑谋划

齐威王采纳段干朋的建议,兵分两路,一路齐军围攻魏国的襄陵,一路由田忌、孙膑率领救援赵国。

齐军兵分两路,一路与宋国景敌、卫国公孙仓所率部队会合,围攻魏国的襄陵。 一路由田忌、孙膑率领救援赵国。齐威王打算让孙膑担任主将,但孙膑以遭受过酷刑、身体有残疾为由拒绝。齐威王于是任命田忌为主将,孙膑为军师,让坐在带着蓬帐的车子中出谋划策。

围魏救赵

桂陵之战

桂陵之战

大获全胜

田忌采纳孙膑的计谋,拔营向平陵进军。接近平陵时,孙膑向田忌建议由临淄(今山东省淄博市)、高唐(今山东省高唐县)两城的都大夫率军直接向平陵发动攻击,吸引魏军主力,果然攻打平陵的两路齐军大败。孙膑让田忌一面派出轻装战车,直捣魏国首都大梁的城郊,激怒庞涓迫使其率军回援;一面让田忌派出少数部队佯装与庞涓的部队交战,故作示弱使其轻敌。田忌按孙膑的要求一一照办,庞涓果然丢掉辎重,以轻装急行军昼夜兼程回救大梁。孙膑带领主力部队在桂陵(今河南省长垣县西南)设伏,一举擒获庞涓。

公元前352年(周显王十七年),魏惠王调用韩国的军队击败包围襄陵的齐、宋、卫联军,齐国被迫请楚国大将景舍出面调停,各国休战。

公元前351年(周显王十八年),魏惠王与赵成侯在漳河边结盟,撤出赵国首都邯郸。大约在此时齐国将庞涓释放,使其回魏国再度为将。

魏军失败的原因

1、统军主将对未来的危机预料不足,在遇到敌军攻伐非主城时没有判断出敌军的下一步行动,国内兵力空虚。

2、料敌不明,没有探察清楚就贸然追击,孤军深入。

齐军胜利原因

1、孙膑冷静分析出了当时战场的形势,直接出兵攻打魏军并不能造成魏国较大的损失。而围魏救赵则可以一箭双雕。

2、抛却小利,诱敌深入。

围魏救赵

围魏救赵

1972年,临沂银雀山汉墓出土了竹简本《孙膑兵法》,其中《禽庞涓》篇详细记载了桂陵之战的全过程。综合此篇和《史记》中的记载,我们大致可以得知桂陵之战的详细过程。

孙膑道:“请南攻平陵。”平陵这个地方,据今人白凡云考证即安陵,在今山东省菏泽市曹县西北古济水之滨。本名平陵,因秦相魏冉葬此,名安平陵,遂名安陵。而吴九龙先生认为魏国东境重镇古平阳城即平陵。平阳、安陵是两地,一在今菏泽城(桂陵)东北60里,一在今西南50里。对比《孙膑兵法·禽庞涓》予以证之,“平陵在济阴之东”,则白说为是。其地处于济阴(定陶)之西、大梁之东,为大梁在东面的门户。孙膑认为:“平陵这个地方,城小而县大,人多而兵众,是东阳战邑,难于攻打。我将示之以疑。现在我们攻打平陵,这个地方,南方有宋,北方有卫,当途有市丘(在今菏泽城南),如果进军到这个地方,我们的后路就会被切断。这个时候,我故意以不智之举表现给魏军看。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。