-

燕下都遗址 编辑

燕下都遗址(Remains of Secondary Capital of Yan),位于河北省保定市易县城东南,西距太行山5千米。是战国中晚期燕国都城遗址,也是战国都城中面积最大的一座。

燕下都遗址其城址呈长方形,东西长约8千米,南北宽达4千米,中部有一道隔墙,将城分为东、西二城。东城分为宫殿区、手工业作坊区、居民区、墓葬区、古河道区五个部分,西城为一防御性的附城。 燕下都遗址的发现和研究极大地丰富了燕文化的内容。遗址规模宏大,保存较好,且有丰富的物质文化遗存,为研究中国东周时期的都城形制、社会经济、政治、军事、文化及人们的社会意识、社会风貌,以及中原文化与北方文化的交流与融合提供了绝佳的研究资料。燕下都遗址还反映出战国时期城市的规划理念和建筑技术的完美结合,从出土的建筑构件显示出当年燕国的建筑技术和施工组织水平。燕下都遗址核心区周围分布着许多兵器、铸铁、制玉、烧陶遗址,表明当时燕都经济文化的繁盛,对研究中国战国时期考古学文化,特别是研究燕国考古学文化及与其他考古学文化的相互关系等具有极为重要的学术价值。

1961年3月4日,燕下都遗址被中华人民共和国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。 2021年10月18日,燕下都遗址被国家文物局列入全国“百年百大考古发现”。

中文名:燕下都遗址

外文名:Remains of Secondary Capital of Yan

地理位置:河北省易县城东南,西距太行山5千米

所处时代:战国时期

占地面积:32 km²

保护级别:第一批全国重点文物保护单位

公布单位:中华人民共和国国务院

编号:1-150-005-015

秦始皇二十五年(前222年),秦灭燕,下都废弃。

从19世纪末,燕下都遗址即引起学者们的注意。

民国十九年(1930年),以马衡为首的燕下都考古团对老姆台进行了发掘。

1949年中华人民共和国成立以后,又进行了多次调查、勘探和发掘。

综述

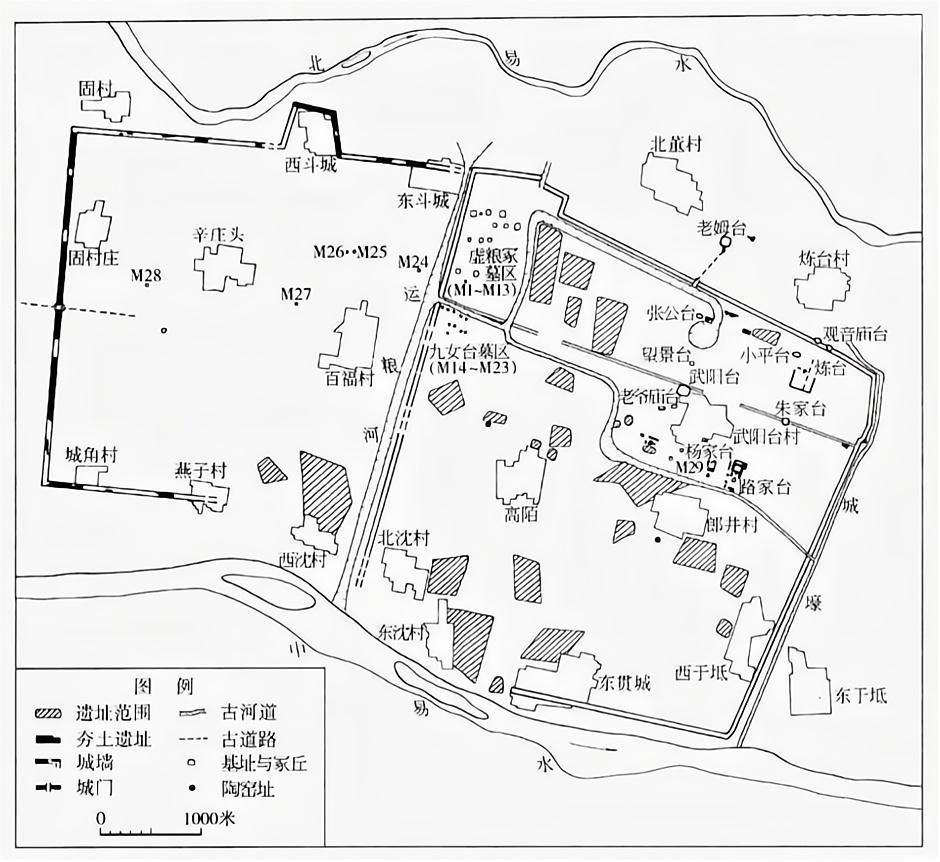

燕下都位于北易水和中易水之间,略呈不规则长方形,东西约8千米,南北约4~6千米。中部有运粮河纵贯南北,河东侧一道隔墙,将城分为东西两城。运粮河以西称西城,是为加强东城的安全而设的防御附城;运粮河以东称东城,是当时人们聚居和生活的中心。南北有古河道和城壕沟通两易水。东城可分为宫殿区、手工业作坊区、市民居住区、古墓葬和古河道五大部分。

燕下都遗址平面图

燕下都遗址平面图

城墙

城墙遗址

城墙遗址

东城和西城由一道厚厚的墙和人工开凿的运土城墙,墙基宽约40米,周长约18千米,中部偏北还有一道东西横亘的隔墙,将宫城分为两部分。墙基宽约20米,全长4460米。西城即郭城,由北、西、南三道城墙及运粮河组成,西墙较直,北墙有拐弯,在西斗村西、村北和村东几经拐折,形成一个复斗形,南墙由燕子村西折向南,涉易水至龙湾头村西口复东行,与运粮河西岸相接,城墙基宽40米。三面城墙全长14千米。

宫殿区

武阳台

武阳台

武阳台

武阳台,坐落在宫殿区中心,东西最长处140米,南北最宽处110米,在燕下都夯土建筑基址中,规模最为宏大。这种建筑形式直至汉代仍很流行。

手工业作坊区

手工业作坊区围绕宫殿区,分布在由西北到东南的弧线上,包括制兵器、冶铁、铸币、制玉、骨器和陶器等行业。

居住区

居住区在东城的西南、中、东和东北各部。作坊和居住遗址发现了三十余处。

墓葬区

墓葬区设在西城和东城西北角,东城有“九女台”和“虚粮冢”两个墓区。西城有辛庄头墓区,共计三十三座。这些墓皆有高大封土,属王侯墓。东城南墙外是贫民墓和“景观遗址”(即丛葬墓)。

墓葬区

墓葬区

古河道和城壕

古河道和城壕有五条,可见当时城内河网交织。保障了城的安全、交通和排水的便利。

综述

经过将近百年时间持续考古,燕下都遗址中出土了许多战国铁农具、青铜兵器、夹云母红陶器等。在宫殿台基周围发现了大量陶质泄水管道和瓦当。瓦当皆半圆形,以饕餮纹和山云纹为多。

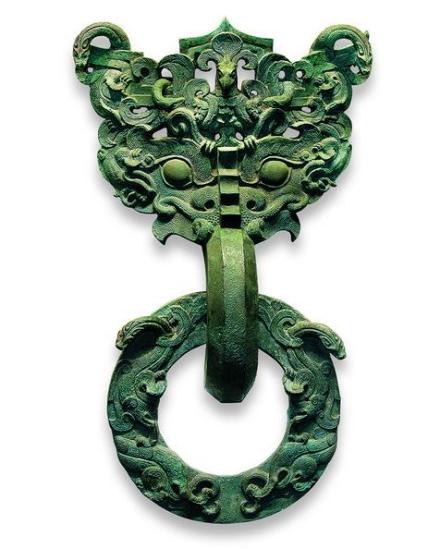

燕下都遗址文物遗存十分丰富,从民国初年开始,出土文物十万余件。齐侯四器、铜龙等珍贵文物引起了国际轰动。新中国成立后出土的战国铜人和大铜铺首衔环被专家定为国宝。这些文物以其很高的历史、科学、艺术价值,填补了多项历史空白。城南丛葬墓群,是中国唯一的人头丛葬墓,并排着14座人头坑,每个坑清理出人头2000多个,上下叠压,千奇百怪。

透雕龙凤纹铜铺首

青铜立凤蟠龙纹铺首

青铜立凤蟠龙纹铺首

铁胄

铁胄

铁胄

丛葬坑遗物

1965年,在武阳台附近发掘了一个丛葬坑,墓中出土文物1480件,其中铁制兵器,如剑、矛、戟以及铁盔、铁甲散片占绝大多数。经过对其中剑、矛、戟等7种9件兵器的分析,其中6件为纯铁或钢制品,3件为经过柔化处理或未经处理的生铁制品。这说明,在战国晚期,中国就能制造高碳钢,并懂得了淬火技术。燕下都淬火钢剑的发现,比《汉书》记载的王褒上汉宣帝书中的“清火淬其锋”的时间提早了两个世纪。

燕下都遗址是中国现存较完整、文化遗存极为丰富的大型战国都城遗址。燕下都遗址的发现和研究极大地丰富了燕文化的内容。遗址规模宏大,保存较好,且有丰富的物质文化遗存,为研究中国东周时期的都城形制、社会经济、政治、军事、文化及人们的社会意识、社会风貌,以及中原文化与北方文化的交流与融合提供了绝佳的研究资料。燕下都遗址还反映出战国时期城市的规划理念和建筑技术的完美结合,从出土的建筑构件显示出当年燕国的建筑技术和施工组织水平。

燕下都遗址出土遗物、遗存数量多,极为丰富多样,城市核心区周围分布着许多兵器、铸铁、制玉、烧陶遗址,表明当时燕都经济文化的繁盛,对研究中国战国时期考古学文化,特别是研究燕国考古学文化及与其他考古学文化的相互关系等具有极为重要的学术价值。

文保碑

文保碑

2001年3月,燕下都遗址被评为“中国20世纪100项考古大发现”之一,同年,中国国家文物局又将其列入百项重大遗址保护项目。

2021年10月12日,燕下都遗址入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》“十四五”时期大遗址”名单。

2021年10月18日,燕下都遗址被国家文物局列入全国“百年百大考古发现”。

2023年8月,河北省易县文化广电和旅游局组织相关单位在燕下都文物保管所试飞自动巡检无人机,满足燕下都遗址定点范围内的精细巡检需求,检查各文物点的保存状况,确保燕下都遗址巡查覆盖全面化。

地址

燕下都遗址位于河北省易县城东南,西距太行山5千米

燕下都遗址

开放时间

08:30-17:00

交通

易县汽车站乘坐981路到石庄站下车,步行五公里即可到达(燕下都遗址目前为郊野遗址,暂未有直达公共交通)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。