-

阳原县 编辑

阳原县,隶属于河北省张家口市。位于河北省西北部,东接宣化,南连蔚县,西与山西大同市毗邻,北与怀安县和山西省天镇县交界。距北京市280千米、大同市78千米、张家口市140千米。阳原县全境东西长82千米,南北宽约27千米,总面积1849平方千米。 根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,阳原县常住人口为205773人。

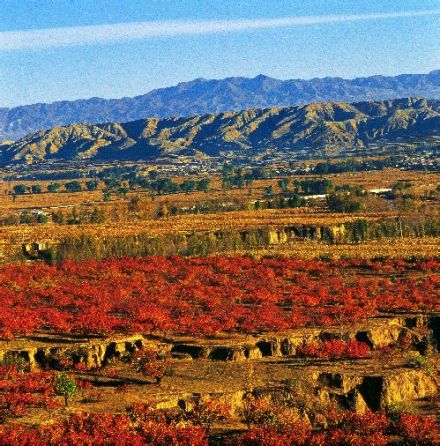

阳原县境内南北环山,桑干河由西向东横贯全境,地貌有山地、山前丘陵平原、河川,总的特点是西南高、东北低,南山高、北山低,呈两山夹一川的狭长盆地。平均海拔约1100米,最低海拔770米,最高海拔2045.9米。

2021年,阳原县地区生产总值同比增长6%;固定资产投资同比增长10%;社会消费品零售总额同比增长8.3%;城乡居民人均可支配收入分别达到30112元、13611元,同比分别增长7.6%、12.9%;全部财政收入完成6.58亿元,同比增长5.7%,其中公共预算收入完成4.83亿元,同比增长8.4%。

2018年11月15日,阳原县顺利通过创建省级园林县城评审验收。 2018年12月27日,经河北省人民政府办公厅研究,同意灵寿县、赵县、阳原县县城为河北省园林县城。 2020年2月29日,阳原县退出贫困县序列,正式脱贫“摘帽”。

中文名:阳原县

外文名:Yangyuan County

行政区类别:县

所属地区:中国河北省张家口市

地理位置:中国华北

面积:1849 km²

下辖地区:西城镇、东城镇、东井集镇、化稍营镇、揣骨疃镇等

政府驻地:西城镇

电话区号:0313

邮政编码:075800

气候条件:温带季风气候

火车站:阳原火车站

车牌代码:冀G

地区生产总值:54.07 亿元(2020年)

行政代码:130727

人口:205773人(截至2020年11月1日零时常住人口)

东周战国

阳原县

阳原县

战国时,属赵国,置安阳邑,治所在今开阳。秦朝时,仍置安阳邑。

汉

西汉时,属并州代郡,置三县,其中之一为阳原县。置县时间为汉景帝前元年间(前156~150年)。东汉时,今阳原县属幽州代郡,东汉建武二十七年(51年),阳原县撤销。

三国至南北朝

三国魏时,置安阳县,属幽州代郡。晋朝时仍为安阳县。北魏初,仍置安阳县,属代郡。

隋至唐

隋时,阳原县东、西分属涿郡、雁门郡。唐初沿袭隋制。武德六年(623年)年,属蔚州灵丘县,乾元元年(758年)至唐末,属河东道兴唐府兴唐县。

五代十国

五代十国时期,属晋国蔚州。后晋天福二年(937年),石敬瑭将燕云十六州割让给契丹,天福三年,属辽。

辽至金

辽时,属西京道大同府。统和年间(983~1012年),置弘州,辖永宁、顺圣二县。金仍置弘州,属西京路大同府。

元

元初,阳原县属中书省大同路弘州。辖襄阴、顺圣二县。

明朝

明朝时,阳原县直属京师宣府。

清朝

清朝时,属直隶省宣化府。康熙三十一年(1692年),改名为西宁县。

民国

民国二年,为避免与甘肃省西宁府重名,将西宁县改为阳原县。

中华人民共和国

1949年10月1日中华人民共和国成立,阳原县属察哈尔省察南专区。1952年11月15日,阳原县划归河北省张家口地区。1958年9月19日,阳原县与蔚县合并,定名蔚县。1961年5月27日,阳原县,蔚县分离。1993年6月30日,阳原县属张家口市至今。

所辖乡镇 | 面积 | 人口 | 乡/镇政府驻地 | |||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

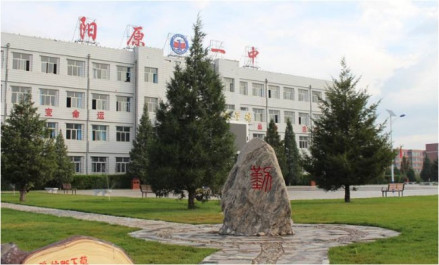

西城镇 | 112平方千米 | 5.7万人 2011年,阳原县完成地区生产总值505000万元,同比2010年增长11.1%。其中第一产业增加值107000万元,第二产业增加值113000万元,第三产业增加值285000万元。同比2010年分别增长16.2%、9.3%、7.2%。2013年,阳原县完成地区生产总值550819万元,同比2012年增长7%。第一产业实现增加值114628万元 , 同比2012年增长6.2%。第二产业实现增加值128308万元,同比2012年增长10.8%。第三产业实现增加值307883万元,同比2012年增长5.8%。地区生产总值中一产 、二产 、三产增加值比重分别为20.81 %、23.29 %、55.9%,第二产业增加值所占比重明显偏低。 2013年,阳原县人均地区生产总值达到20998元,同比2012年增加1016元, 增长5.1%。财政收入37986万元,同比2012年增长7.3%,财政收入占GDP的比重为6.89%。 2020年,阳原县生产总值完成54.07亿元,同比增长3.8%;固定资产投资同比下降27.1%;规模以上工业增加值同比下降4.75%;全部财政收入完成6.23亿元,同比增长0.8%,其中公共财政预算收入完成4.46亿元,同比增长11.5%;社会消费品零售额同比下降1.7%;农村居民人均可支配收入完成12056元,同比增长4.9%;城镇居民人均可支配收入完成27985元,同比增长9.5%。 毛皮加工产业2012年,获得中国轻工业联合会和中国皮革协会联合授予的“中国毛皮碎料加工基地”称号; 2014年,被河北省政府确定为第二批“皮毛制品外贸转型示范基地”…… 近年来,阳原县围绕打造国际领先的京西北裘皮加工集散中心,提升全球最大的毛皮碎料加工基地发展水平,以毛皮文化为引领、专业市场为龙头、碎料加工为特色、工业园区为支撑,全力打造集特种养殖、硝染鞣制、碎皮加工、成衣制作、产品销售、技术研发、文化旅游为一体的产业集群,带动了全县经济社会全面发展。 传承历史, 打造产业链条 阳原, 拥有举世闻名的泥河湾,是东方人类的故乡。人类在此完成了200余万年进化过程的同时, 也经历了利用动物毛皮的全过程,缔造了厚重的毛皮文化。 建国后, 阳原村村办起毛皮厂,在全市独具一格。改革开放以来,阳原毛皮加工迎来快速发展期,产品种类日趋丰富、加工技艺不断革新。 近十几年来,阳原毛皮加工由碎皮缝制向高、中档裘皮制衣转变,开发生产的裘皮成衣、裘皮编织品以及裘皮装饰品等,远销海内外。 历史文化是宝贵财富, 是产业发展的软实力。如何扛起传承发展大旗,在日新月异的国内国际市场站稳脚跟,使毛皮产业走得更远更好?阳原县以世界眼光,积极延伸产业链条,让传统毛皮产业焕发出新生机。 ———总投资6.5亿元建成了阳原国际裘皮城,成为京西北单体建筑规模最大、功能设施最完善的毛皮专业市场,目前商户入驻率达100%,吸纳就业5000人。2017年,这里被中国皮革协会授予“五星级专业市场”称号。 ———投资4500万元兴建了国内首家展示毛皮文化的专业博物馆,全面展示阳原毛皮文化的起源与发展、 独特的碎皮加工工艺、历代阳原毛毛匠的奋斗业绩等,为阳原毛皮悠久的历史提供了有力的佐证。 ———投资636万元建成了裘皮技术培训中心,累计培训加工、销售人员5200多人。国家皮革质量监督检验中心迁址到阳原,对树立行业权威,打造 “阳原标准”,提高阳原在国内国际毛皮行业的话语权具有重要意义。 ———引进了阳原县新元素鞣制公司入驻硝染基地,建成了永盛毛皮硝染基地,具有世界一流的毛皮染色技术的意大利MIB公司也得以入驻,毛皮废水处理实现了循环利用,通过了中国皮革协会组织的环保核查。 2018年10月26日,第五届中国·阳原国际毛皮文化节在阳原县盛大开幕,再一次将阳原这个独具特色的 “毛皮之乡”华丽地展现在世界面前。 为期六天的文化节,为阳原毛皮产业注入了新元素、新理念。以此为契机,阳原县吹响了新一轮以世界眼光打造“时尚产业”新高地的冲锋号。 战略部署,实现提档升级 一系列的“大手笔”,使阳原毛皮产业得到了强劲发展。然而,随着时代前行,在产能过剩和经济转型升级的大背景下,消费市场对皮草提出了新要求,阳原皮草产业面临新挑战。 如何创新思路, 增强动能, 使毛皮产业在转型升级中焕发新生机? 阳原县委、 县政府充分发挥碎皮加工技术优势,扶持中小加工企业和加工户改进工艺, 变阳原制造为阳原创造。 在国家皮检中心的有力支撑下, 逐步建立以阳原碎料加工工艺为基础的国际标准, 进一步巩固和提升了阳原碎料加工在全国全球毛皮行业的领先地位。 目前,阳原县已形成了极具规模的产业集群,拥有西城镇、东城镇、要家庄乡、揣骨疃镇、东井集镇、浮图讲乡6个毛皮业重点乡镇、30多个毛皮加工专业村。全县常年从事毛皮加工的有5万多人,熟练掌握生产技能的工人有2万多人,全面具备了为国内外商户高质量加工各类档次裘皮服装服饰的能力。据统计,阳原已注册的毛皮企业和个体加工户达到1100多家,年可加工各类毛皮材料1000多吨,占全国毛皮碎料加工总量的80%。 历经几年的强劲发展, 阳原毛皮产业基本实现了由原来以碎皮加工为主的初级形态向集动物养殖、原皮交易、硝染鞣制、碎皮加工、成衣制作、 产品销售、 培训研发、 文化旅游为一体的全产业链发展的初步转型升级模式。 以北元、 北国屈氏、 温美莎、 宝美毛等为代表的品牌获得全省著名商标,年可生产各类裘皮服装服饰50多万件, 实现产值达20多亿元, 产品远销欧、美、亚等20多个国家和地区,内销辐射北京、天津、内蒙古、山西、河北等地。阳原也力争到2020年,实现毛皮行业年产值80亿元,市场营销额达到100亿元,出口创汇突破1亿美元, 从业人员达到6万人。 作为全县的支柱产业和富民产业, 阳原县近年来把碎皮缝制作为完善整个皮毛产业链条的基础和全县扶贫攻坚的第一主导产业来抓,重点扶持有毛皮加工意愿的贫困户每户一台缝皮机, 累计发放缝皮机7673台,覆盖全县49个村、2.47万贫困人口。 据初步测算, 毛皮产业收入对全县农民人均纯收入贡献达到1500元。 粮食种植产业2011年阳原县年粮食总产量可达101753吨,油料总产量5621吨,同比2010年分别增长60.3%、103.5%。蔬菜总产量78500吨,同比2010年增长20.3%。肉类总产量24500吨,蛋类总产量48000吨,奶类总产量15000吨,同比2010年分别增长15.1%、31.7%、6.3%。实现农林牧渔业总产值172500万元,同比2010年增长20.5%。第一产业增加值预计可达107000万元,同比2010年增长16.2%。 2011年,阳原县农作物播种面积为49655.08公顷,同比2010年增加346.45公顷,增长0.7%。总体是粮食作物播种面积增加,油料作物播种面积减少趋势。 2011年阳原县粮食播种面积达到41855.7公顷,同比2010年同期增加471.7公顷,增长1.14%。粮食作物中,玉米播种面积为20803公顷,同比2010年增长3.69%。谷子面积为5307.5公顷,同比2010年增长5.23%。高梁为326公顷,比2010年下降18.76%。豆子播种面积为6992.6公顷,比2010年下降10.04%。薯类播种面积为2716.8公顷,同比2010年增长1.52%。油料作物播种面积4617.7公顷,比2010年下降3.53%。蔬菜种植面积2127公顷,同比2010年增长2.95%。瓜果种植592公顷,比2010年下降2.47%。 2013年,阳原县实现农林牧渔业总产值204183万元,比2012年增长6.5%。其中,农业产值54313万元,比2012年增6.8%,林业产值5709万元,比2012年增长64.9%,牧业产值131719万元,比2012年增长4.1%,渔业产值722万元,比2012年下降0.1%,农林牧渔业服务业总产值11720万元,比2012年增长16.3%。完成农林牧渔业增加值114628万元,其中农业增加值24170万元,林业增加值3026万元,牧业增加值80816万元,渔业增加值404万元,农林牧渔服务业增加值6212万元,分别比2012年增长6.2%、6.8%、64.9%、4.1%、-0.1%、16.3%。 2013年农作物播种面积达49529公顷,比2012年增加427公顷。粮食作物播种面积为41594公顷,比2012年增加422公顷,油料播种面积为4598公顷,比2012年减少52公顷,蔬菜播种面积2202公顷,比2012年增加66公顷,瓜类播种面积553公顷,比2012年减少43公顷。 2013年,阳原县造林面积6200公顷,其中人工造林3533公顷,飞播2667公顷,植树48万株。 2013年,阳原县畜牧业猪存栏10.87万头;羊存栏21.52万头,家禽存栏233.89万只,兔的饲养量达到552.17万只,比2012年增长4.9%,其中獭兔出栏400万只,比2012年增长5.3%。肉类总产量为25996吨,比2012年增长3.6%。奶牛年末存栏达3400头,比2012年下降3%,牛奶产量达10121吨,比2012年增长1%。 工业生产产业2011年,阳原县工业实现增加值17220万元,利税4180万元,分别比2010年增长18%、15%。建筑业实现增加值26000万元,同比2010年增长4%。2011年第二产业增加值可达113000万元,同比2010年增长9.3%。 2013年,阳原县工业实现增加值95508万元,比2012年增长10.3%。其中规模以上工业企业有12家,2013年完成工业总产值110365万元,比2012年增长21.8%,实现增加值38610万元,比2012年增长15.02 %。实现利润总额6371万元,比2012年下降21.23%。建筑业保持平稳增长。2013年,阳原县建筑业完成增加值32800万元,比2012年增长12.6%。阳原县4家资质等级以上建筑企业实现总产值47512万元,同比2012能增长7.5%,实现利润544万元。 经济发展产业2011年,阳原县完成社会消费品零售总额195000万元,同比2010年增长17.6%。交通运输业实现增加值88000万元,同比2010年增长10%。批发零售业实现增加值120000万元,同比2010年增长9%。住宿餐饮业实现增加值10200万元,同比2010年增长3%。第三产业增加值预计可达285000万元,同比2010年增长7.2%。 固定资产投资:2011年,阳原县完成固定资产投资212000万元,同比2010年增长18%。其中城镇固定资产投资完成154000万元,同比2010年增长20%。工业固定资产投资72000万元,工业技改投资52000万元。 民营经济:2011年,阳原县民营经济完成增加值428000万元,实缴税金27000万元。同比2010年分别增长9.9 %、-7 %、实缴税金占全部财政收入的91 %,增加值占GDP的比重为84.7%。 出口创汇:2011年,阳原县完成出口创汇3610美元,同比2010年增长38%。 固定资产投资:2013年,阳原县固定资产投资356900万元,比2012年增长23.01%。 城乡建设项目固定资产投资完成333469万元,比2012年增长22.6%,房地产开发项目投资18031万元,比2012年增长49.7%。完成投资453925万元。 国内贸易:2013年,阳原县实现社会消费品零售总额215204万元,比2012年增长13.8%。其中批发和零售业实现零售额191790.2万元,同比2012年增长10.5%,住宿餐饮业实现零售额23413.8 万元,同比2012年增长6.6%。四大煤炭运销企业实现煤炭批发额12.21亿元,比2012年下降42%。发运煤炭218万吨,交纳税金916万元。 对外经济:2013年,阳原县出口创汇总值2828万美元,比2012年增长11.2%。利用外资仍然为零。 金融业:2013年,阳原县金融机构各项存款余额674939万元,比2012年增长14.9%。其中居民储蓄存款484182万元,增长14.9%。各项贷款余额385857万元,增长23.7%。 教育事业阳原县第一中学

阳原县第二中学

阳原县第二中学始建于1976年,学校占地4.8万平方米,校舍建筑面积18986平方米。拥有教学楼、综合实验楼、公寓楼、综合楼和高标准的餐厅,配备有理、化、生实验室及仪器室、准备室、图书室等专用教室和活动室。现有教学班35个,在校生1952人。教职工173名,其中专任教师143名。 阳原县第三中学

阳原县第三中学于1999年建校,属县办初级中学。占地5.33万平方米,建筑面积2.2万平方米。现有教学班27个,在校生1300余人,其中住宿生725人。现有专任教师103人,教师年富力强,教育教学经验丰富,平均年龄41岁。其中市级骨干教师23人,县级优秀教师56人,学历达标率100%。 阳原县第四中学 阳原县第四中学位于要家庄乡要家庄村东、光华路西,由原要家庄中学改建而成。学校占地40800平方米,建筑面积6956平方米,有教职工60人,教学班12个,在校生558人。 阳原县第一实验小学 阳原县第一实验小学始建于1913年,学校占地面积11120平方米,建筑面积6488平方米。现有35个教学班,在校学生2227名。 阳原县第二实验小学 阳原县第二实验小学成立于1998年9月。座落于阳原县西城镇平安街北、西宁路东。现有22个教学班,学生1803名;教职工94名,其中中学高级教师2人,小学高级教师73人。省特级教师2人,省级骨干教师1人,市级骨干教师、学科带头人13人。 阳原县第三实验小学 阳原县第三实验小学位于县城新区光华路西侧,规划占地80亩,设12轨72个教学班,在校生3600人,建筑面积17263平方米,抗震设防等级为8度; 阳原县第四实验小学 阳原县第四实验小学前身是阳原县南关小学,属全日制完全小学。2015年4月从北关中心校分离,实行独立办学,更名为阳原县第四实验小学。 阳原县第五实验小学 阳原第五实验小学项目位于阳原县西城镇光华路东侧,富强街南侧; 2013年,阳原县共有各类学校63所,其中:小学35所、完全中学1所、初级中学8所、一贯制学校11所、中等职业学校2所、特殊学校1所、幼儿园5所。 到2013年,阳原县有小学35所,班数571个,在校生20522人,升学率78%,教职工1105人,专任教师909人,教师达标率89.8%。普通中学20所,教学班177个,初中在校生7428人,升学率44.3%。高中教学班数25个,在校生1243人。中学教职工1370人,初中专任教师891人,教师达标率98.9%。高中教职工249人,专任教师124人,教师达标率60.4%。中等职业学校2所,在校生2507人,教职工175人,专任教师117人。特殊教育学校1所,教学班3个,在校生19人,教职工14人,专任教师10人。幼儿园5所,教学班137个,在园人数2934人,教职工26人,专任教师17人。 2020年5月19日,阳原县入选2019年全国义务教育发展基本均衡县(市、区)名单。 公共交通阳原县公交客运站项目位于阳原县西城镇光华路西侧,迎宾大道西延北侧,目前该项目已经完成了修建性详细规划,该项目总建筑面积10128.251平方米,其中地上建筑面积10128.251平方米。 社会保障2013年,阳原县参加基本养老保险人数企业20763人,机关3488人,农村130238人。参加医疗保险人数46831人,减少122人,其中职工12578人,居民34253人。参加农村新型合作医疗人数达184969人。2013年末城镇居民最低生活保障人数为6067人,农村居民最低生活保障人数为37862人。2013年全阳原县拥有各类收养性社会福利单位5个,拥有床位850张,收养260人。 2013年,全年有686名下岗失业人员实现了再就业,就业困难人员实现再就业418人,城镇新增就业人员1788人,年末城镇登记失业率为3.75%。 2013年阳原县城镇居民人均可支配收入15556元,比2012年增长1498元,增长10.7%。农民人均纯收入为5264元,比2012年增加695元,增长15.2%。城乡居民102百户拥有电脑26台、接入互联网24户、电冰箱67台、手机124部、摩托车62辆,电视99台,其中有线电视入户39户,汽车8辆。 文化卫生2013年,阳原县有县级文化馆一处,藏书14000余册,专业剧团一个,年演出328余场,收入165万余元。报社一家,年出版报纸50期。泥河湾博物馆建成,已正式开馆运行。 2013年末阳原县拥有各类卫生机构18 个,卫生技术人员681 人,其中执业医师275人,个体诊所34个,村卫生室248个,乡村医生570人,卫生机构床位数达680张 。5岁以下儿童死亡率1.54%,婴儿死亡率1.15%,分别比上年下降0.79%、0.85%。 2018年11月12至13日,阳原县顺利通过创建省级园林县城评审验收,截至2018年底,阳原县主城区建设完成公园、游园14处,县城绿地面积达到324.3万平方米,公园绿化面积达69.32平方米,人均公园绿地面积10.05平方米。绿地率31.2%,覆盖率35.15%。市容市貌明显提升,车辆停放有序、广告牌匾整齐划一、无橱窗广告和牛皮癣、道路干净整洁无扬尘现象、各类市政设施安全平稳运行、污水处理率达到96.1%、垃圾无害化处理率100%、供热普及率90.12%、燃气普及率95.8%、供水普及率100%、供水水质合格率达到100%、道路完好率达到99.5%、主次干道亮灯率达到96.4%。 澍鹫寺塔

澍鹫寺塔,位于张家口市阳原县白家泉乡窑儿沟村西南方的半山上。澍鹫寺塔精巧美观,风格独特,它融合了汉地佛塔与藏地佛塔的造塔艺术,不仅显示了张家口地区汉、蒙、藏文化的交融,也记录了古代工匠卓越的建筑思想和技艺。澍鹫寺建于唐代贞元 开阳古堡位于阳原县城东南20千米,是浮图讲乡的一个行政村。据《中国历史地图集》载,开阳堡即战国时期赵国代郡之安阳邑。《史记赵世家》载,赵主父--武灵王封长子章为代郡安阳君,西汉、东汉时称为东安阳县,治所即开阳堡。这是有明确记载的阳原县境内,最古老的县城和村庄,故开阳有"开阳原县村庄先河"之说。泥河湾遗址群

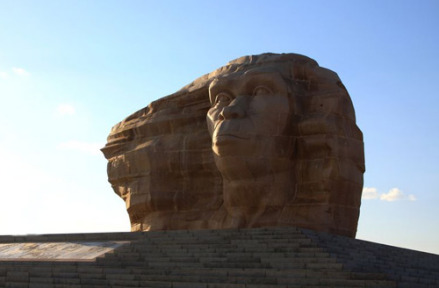

泥河湾遗址群位于河北阳原县东部,桑干河北岸,化稍营镇泥河湾村境内,位于桑干河上游的阳原盆地。距今约177万年前,远古的人类就活动在这片土地上,记录了200—300万年来泥河湾古湖变迁的完整过程。地层中饱含着古湖时期的动植物化石古人类活动的遗迹,形成了一个“天然博物馆”,是研究我国古人类、古地理、古气候、古生物及新构造运动学的宝地,在国际地质界和考古界享有盛誉,尤其是在世界早期人类起源研究上具有十分重要的意义。对泥河湾的系统研究形成了一门独特的文化现象—泥河湾文化。从上世纪七十年代开始,我国地质和考古工作者相继进行了大规模的发掘和研究,已发现早期文化遗存的遗址80多处,其中100万年以上的就有25处,全国共30处。距今136万年前的小长梁早期遗址区、10万年左右的侯家窑中期遗址区和1万年左右的虎头梁晚期遗址区,统称为泥河湾遗址群,被公认为“世界人类及其文化起源中心”,在国内和国际上具有很高的地位。在我国人类起源史上,泥河湾作为中华民族的起源地载入史册。中华世纪坛青铜甬道起始格上记载:“距今100—300万年,人类已出现在中华大地……我国云南、四川、陕西、河北已发现这一时期直立人化石和文化遗存,最北一处是河北阳原小长梁。”2001年10月,马圈沟遗址又有新的重要发现,此处人类进餐的遗迹经有关考古专家确认距今约二百万年前。马圈沟遗址是迄今为止包括中国在内的东亚地区发现的、最早的具有确切地层的人类活动遗址。泥河湾被誉为“人类的东方故乡”,泥河湾遗址群于2001年6月25日被国务院批准为国家级重点文物保护单位,2002年7月2日被国务院批准为国家级自然保护区,2005年10月被列入国家“十一·五”大遗址保护项目,在全国100处大遗址保护项目中排列36位。 泥河湾遗址群不仅是河北人民的骄傲,也是全世界宝贵的优秀文化瑰宝。泥河湾遗址群按地质年代和考古鉴定分为早、中、晚三个时期。即以小长梁遗址和马圈沟遗址为代表的泥河湾早期遗址群(距今约150-200万年),以侯家窑遗址为代表的泥河湾中期遗址群(距今约10-30万年),以虎头梁遗址为代表的泥河湾晚期遗址群(距今约1.05万年)。主要遗址有: 1、马圈沟遗址简介 马圈沟遗址,地处泥河湾盆地东部,桑干河南岸的大田洼台地北部边缘区,距岑家湾村约1000米处。这里是旧石器时代早期文化遗址的集中分布区。岑家湾村北临桑干河,南依大田洼台地北坡。由于水流的作用,这里的泥河湾层发育了数条南北向的巨型冲沟,马圈沟遗址正是其中的一条冲沟。在这一带存在着一条北东--南西向的基岩正断层,马圈沟遗址位于该断层的上盘,距断层面非常近。马圈沟遗址发现的石制品种类有石核、石片、石锤、刮削器等,从1993年以来开始对马圈沟进行小面积发掘,2000年以来连续五年又进行了发掘,马圈沟遗址中发现的动物骨骼化石种类有象、犀、鹿、马、啮齿类等。在第三文化层发现了极为难得的人类祖先餐食大象的场景,敲骨吸髓、餐食大型动物已成为人类的生存行为,在目前全世界的旧石器考古发掘中是唯一的一例。马圈沟遗址的意义,不仅将泥河湾盆地旧石器遗址的年代,向前推进了数十万年,达到180-200万年左右,成为迄今为止,东亚地区发现的最早的具有确切地层的人类活动遗址,更重要的是对人类起源于非洲埃塞俄比亚的一元论提出了挑战。 2、小长梁遗址简介 小长梁是位于桑干河南岸的一个小土梁。1978年,中科院古研究所的科学家们发现了小长梁遗址,经过多次发掘,发现了大量的哺乳动物化石,可以鉴定的种类有貂、古菱齿象、中国三趾马、三门马、披毛犀、鹿、羚羊、牛类等。三趾马是第三纪的标志动物,可延续到第四纪早期,在泥河湾各遗址中,只有小长梁遗址发现了这种古老动物化石。在小长梁遗址出土的石器以小型为主,有石核、石片、石器1000多件,同时还有打击骨片。小长梁遗址形成于湖滨相沉积层中,遗物几乎未受到扰动,属于原地埋藏。小长梁遗址的发现,意味着早期人类就生活在小长梁一带。做为人类活动最北端的见证,被镌刻在北京中华世纪坛的青铜甬道上。 3、侯家窑遗址简介 侯家窑遗址位于泥河湾盆地西北部。1974年,贾兰坡和卫奇发现了该遗址。遗址的年代为距今10.4-12.5万年。属于旧石器中期遗址的典型代表。出土了数以千计的石球是该遗址的代表性器物。人类化石的发现是该遗址发掘的重要收获之一,发现人类化石材料18件,枕骨2块、顶骨11块。有的头骨标本有明显的切割痕迹,学者们推测这可能是人吃人的结果。有一例头骨的顶骨的后部有一个直径9.5毫米的孔,孔缘已经愈合,愈合时间至少有两个星期以上,这可能是目前为止,发现的最早的外科环钻手术。 4、虎头梁遗址简介 虎头梁遗址位于阳原县东部25千米处。1965年中国科学院科学家首先发现。1972-1974年中科院盖培、卫奇等在虎头梁一带进行调查发掘。在遗址中与文化遗物一同发现的动物化石数量较多,可鉴定的化石有:蛙、驼鸟、似布田鼠、蒙古黄鼠、中华鼢鼠、变种仓鼠、狼、野马、野驴、鹿、牛、普氏羚羊、鹅喉羚、转角羚羊、野猪。此外,在遗址附近还发现了披毛犀和纳玛象化石。虎头梁遗址出土的石锤和石砧共7件,其中石锤5件,石砧2件。出土盘状和龟背状石核16件,楔形石核共236件,柱状石核17件,出土两极石片10件,出土的圆头刮削器221件,同时出土的有13件扁珠装饰品。虎头梁遗址的地质时代为更新世晚期之末,文化时代为旧石器时代晚期的较晚阶段。绝对年代应在1万年左右。在虎头梁的于家沟遗址中发现了夹砂黄褐色陶片和哺乳动物化石,对研究旧石器时代向新石器时代过渡,以及农业起源、制陶起源等具有重要意义,填补了华北旧石器时代文化系列中的一个空白,被评为1998年全国十大考古新发现之一。 竹林寺竹林寺位于阳原县城东北40千米有青元山,竹林寺就座落在青元山的中峰台上。据《阳原县志》载:"青元山,地当观山之背,千峰环向,若揖若拱。该山由五座矗立的山峰所组成,人们习惯把这五座山峰分别称为东、南、西、北、中"小五岳"。四周的山峰如莲瓣,中峰如莲台,整个山势如一朵莲花,故称五岳莲山,旧时山上就建有五岳庙。竹林寺就建在莲台之上,形成了"莲座中心,万山朝圣"、"千峰环向,若揖若拱"之胜景,寺东山下有峪水由北向东南峪口滚滚流去,这就正符合道教选址所推崇的"四灵兽"、"天门"、"地户"名山形胜格局要求了。登上竹林寺后,立刻产生一种"会当凌绝顶,一览众山小",离天很近、离天宫很近之感。 风景名胜

2020年7月,入选2020中国最具安全感百佳县市。 2020年12月,被授予“第二届“河北省文明县城”称号。 2021年1月18日,被国家卫生健康委命名为“2018-2020年全国计划生育优质服务先进单位”。 2021年10月9日,入选河北省县级城乡客运一体化试点公示名单。 2022年1月,入选河北省平安建设领导小组办公室公布的2017-2020年度平安河北建设示范县名单。 2022年3月,入选2021年河北省村庄清洁行动先进县名单。 鹦哥绿豆:鹦哥绿豆产于阳原一带,因其色泽与鹦鹉羽毛相似,故得名。阳原鹦哥绿豆粒大颗匀,深绿泛光,具有豆味浓香、好煮易烂、含淀粉率高的特点,有清热解毒、消暑利水之功效。 圪渣饼:阳原当地人称“锅巴”为“圪渣”。已有近五百年历史。 供佛杏:阳原县供佛杏因专供佛事活动而得名。杏大、色艳、味美而闻名,被称为京西第一杏。1991年在河北省杏品种鉴评会上获中晚熟品种第一名。1999年供佛杏作为张家口市的名优产品在世博会参展。 化稍营狗肉:阳原传统的化稍营狗肉以炖为主。炖狗肉最关键的是老汤。大多以肉用狗为原料,夏天凉拌, 冬季热炖。 黄糕:北方人吃黄米面糕,南方人吃糯米糕,西部少数民族吃糌粑。而吃糕一般都在过年,取其“粘”与“年”,“糕”与“高”南谐音,又称吃“年糕”。 玉米糊:阳原的糊糊别有特色。坝上的糊糊是玉米面和莜面混合后熬成的,正宗的阳原糊糊以玉米面为主,和以少量豆面熬成,入口微苦,有一股淡淡的土味。 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息

| ||||||||||||||||||||||||||||||

阳原县第一中学

阳原县第一中学 阳原县第二中学

阳原县第二中学 阳原县第三中学

阳原县第三中学 澍鹫寺塔

澍鹫寺塔 泥河湾遗址群

泥河湾遗址群 泥河湾

泥河湾 竹林寺

竹林寺