-

吕国 编辑

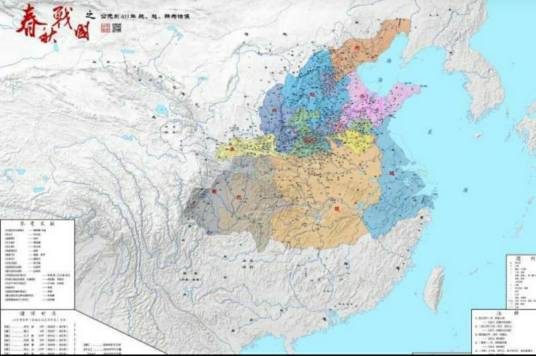

吕国(虞夏时期—公元前688年)是虞夏时期至春秋时期的侯国,由吕氏部落所建立,定都于山西吕梁,周宣王时期为镇压南蛮,威震楚雄,南迁至河南南阳,公元前688年为楚国所灭。吕氏部落是四岳部落之后,是羌的一支,也是姜姓的分支。在新石器时代的末期,吕部族由羌人分出,与亲族申部族由甘肃东部东迁到山西中部的汾水中游,因协助禹治水有功,封于吕,即山西吕梁。《史记·齐太公世家》所说 “其先祖尝为四岳,佐禹平水土,甚有功,虞夏之际,封于吕,或封于申,姓姜氏”。《路史· 后纪四》说“共工之子噎鸣,又叫伯夷,为寞心吕,且功于水,封吕”。商朝末年,吕氏诸侯助周灭商,周武王仍封吕国为侯国,周宣王时期(公元前828-公元前783)吕国与申国南迁于南阳一带,后为楚国所灭。[1 ]

中文名:吕国

简称:吕

所属洲:亚洲

首都:山西吕梁(虞夏时期—周宣王时期)河南南阳(周宣王时期—公元前688年)

主要城市:山西吕梁,河南南阳

官方语言:汉语

政治体制:君主制

国家领袖:噎鸣

主要民族:汉族

年代:夏朝初期 至 春秋初期

吕国 | |

民族 | 华夏族(汉族) |

爵位 | 侯爵 |

国都 | 山西吕梁(虞夏时期—周宣王时期) 河南南阳(周宣王时期—战国时期) |

始封此国者 | 夏禹 |

始祖 | 吕伯夷(吕侯) |

兴亡年代 | 夏朝初期 至 春秋初期 |

灭亡原因 | 被楚国所灭 |

史书记载 | 《史记·周本纪 《左传·成公七年》 |

悠悠华夏,泱泱吕氏,渊源远矣。

始自炎帝,炎帝少典之嫡出长子,居于姜水,故以姜为姓,为氏族部落。黄帝少典之庶出次子居于姬水。

炎帝始至十五世孙伯夷,辅尧、舜、禹帝,掌四岳、典三礼、为秩宗;佐禹平水土甚有功,虞夏之际封号吕侯,以为股肱心膂之重臣,受封于吕,本为姜姓,后世从其封姓,以铭记吕国及伯夷功,故曰吕氏。伯夷为吕氏开姓始祖也。商朝末年,吕国成为周人的同盟,吕国的首领吕他帮助周武王打败商王纣的同盟军越戏方。周武王为奖赏吕人的功劳,建立周朝后续封吕他为吕侯。周穆王时,封吕侯子孙为相,受命为周王朝制订了有关刑罚的文告《吕刑》,周宣王时南迁于南阳,驻守边疆,春秋时期楚国攻占吕国,吕国遂亡。国族子孙一支迁于湖北蕲春,一支迁于河南之东,河南之东一支复为吕国,以继国祀,为楚国附庸,史称东吕,以区别于南阳之吕。后东吕被宋国所并,继而又沦为陈的属地,陈被楚灭,其地则归了楚。楚平王时,令蔡平侯复国(蔡国曾为楚灵王所灭)。蔡平侯将蔡国从上蔡迁至东吕故地,该地遂改名新蔡,今河南新蔡是也。古之徐州亦为吕之封地,皆为吕国。吕国之爵位或为王,或为侯爵。

吕氏始祖伯夷始至三十七世裔孙太公吕尚,深谋远虑,英明神武,起于渭滨,辅文佐武,灭殷兴周,功超卓著,首封太公吕尚于营丘,曰齐国。太公享年百年余年而卒,子丁公吕及立,丁公卒,子乙公吕得立,及至十二世桓公吕小白立,忠天爱民,气度盖世,号令诸侯,春秋首霸,名载千秋。后至二十世康公吕贷立,淫于酒色,不思政绩,大权旁落,田氏夺之,国遂不祀。

自齐太公吕尚立国至齐康公吕贷失国,凡二十世,三十二位国君,吕氏享国六百六十余年。国亡,族之子孙散居齐、赵、燕、卫各地。族众且散,无从细述。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。