-

须弥座 编辑

须弥座,又名“金刚座”、“须弥坛”,源自印度,系安置佛、菩萨像的台座。后来代指建筑装饰的底座,比如影壁底座等。

中文名:须弥座

别名:金刚座

起源:印度

用途:安置佛、菩萨像

构成:多层砖石构件叠埋而成

适用场合:宫殿、庙宇等

须弥座

须弥座

其侧面上下凸出,中间凹入,正是由佛座逐渐演变而来。

须弥座

须弥座

唐塔上出现两层用须弥座作承托的佛像、塔幢、坛台、神龛、家具以至古玩与假山。须弥座已从神圣尊贵之物,发展成为由土衬、圭角、下枋、下枭、束腰、上枭和上枋等部分组成一种叠涩(线脚)很多的建筑基座的装饰形式,通常用于尊贵的建筑物基座。后来一些家具,如屏风之类的底座也经常采用这种形式。宋《营造法式》中规定了须弥座的详细做法,上下逐层外凸部分,称为叠涩,中间凹入部分称束腰,其间隔以莲瓣。从元朝起须弥座束腰变矮,束腰的角柱改为“巴达玛”(莲花),壶门、力神已不常用,莲瓣肥硕,多以花草和几何纹样做装饰,明清成为定式,上下部基本对称,且束腰变矮,莲瓣肥厚。但在相似大小的建筑物中,清式须弥座栏杆尺度较宋式为小。

宋式须弥座

宋式须弥座

宋式须弥座

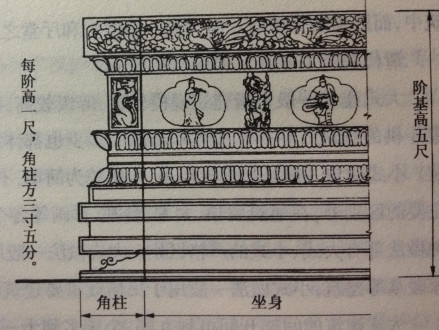

宋式须弥座一般为砖制,自上而下分别为涩平砖(二份)、罨涩砖(一份)、壶门与柱子(三份)、仰莲砖(一份)、束腰砖(一份)、合莲砖(一份)、罨牙砖(一份)、牙脚砖(一份)、单混肚砖(一份)。

清式须弥座

清式须弥座

清式须弥座

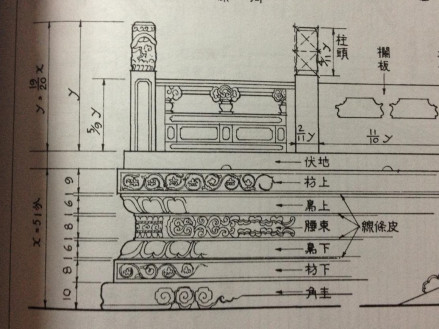

清式须弥座一般为石制,自上而下分别为上枋(九份)、皮条线(一份)、上枭(六份)、皮条线(一份)、束腰(八份)、皮条线(一份)、下枭(六份)、皮条线(一份)、下枋(八份)、圭脚(十份),共高五十一份。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。