-

花桥镇 编辑

花桥镇是江苏省苏州市昆山市辖镇,位于江苏省东南部,昆山市东部,地处苏沪交界处,东邻上海市嘉定区安亭镇,有“江苏东大门,苏沪大陆桥”之称。 全镇行政区域面积85.436平方公里,辖19个社区、9个村,在实际行政管理中呈“南北分治”格局:南部为花桥经济开发区,与花桥镇实行“区镇合一”体制,辖15个社区、3个村,面积50.09平方公里,人口122311人(2016年末);北部蓬朗地区的6个社区、6个村由昆山经济技术开发区代管。镇人民政府驻花溪社区花溪路358号。

花桥镇是典型的江南水乡,经济结构长期以农业为主,主产水稻、三麦和油菜。改革开放后,第二产业崛起。2006年设立花桥经济开发区和花桥国际商务城后,依托紧邻上海的地缘优势,服务业成为主导产业。 2019年完成地区生产总值335.6亿元,增长7.2%

花桥镇交通发达便捷,312国道、沪宁高速公路、同三高速公路、京沪铁路、沪宁城际铁路、京沪高速铁路、上海轨道交通11号线穿境而过。花桥镇先后获得全国环境优美镇 、国家卫生镇 等荣誉称号,花桥国际商务城先后获得“中国10大最佳服务外包园区” 、“服务外包认证国家示范区” 等荣誉称号。

中文名:花桥镇

行政区划代码:320583108

所属政区:江苏省苏州市昆山市

地理位置:江苏省东南端,昆山市东部

下辖村居:21个社区、9个村

行政区域面积:85.436平方公里

实际管辖村居:15个社区、3个村

实际管辖面积:50.09平方公里

政府驻地:花溪社区花溪路358号

总人口:122311人(2016年末)

户籍人口:40972人(2016年末)

电话区号:0512

车牌代码:苏E、苏U

邮政编码:215332

地区生产总值:335.6 亿元(2019年)

春秋时期,属吴国娄邑。

周元王三年(公元前473年)越灭吴,境域属越国。战国中期,楚威王(公元前339~前329年)灭越,为楚地。

秦代,属会稽郡娄县。

西汉高祖六年(公元前201年),属荆国娄县。高祖十一年,荆国除,娄县属会稽郡。高祖十二年(公元前195年),立吴国治荆国旧地,娄县属之。景帝四年(公元前153年)吴国废,立江都国治吴国旧地,娄县属江都国。元狩二年(公元前121年),江都国废,娄县属会稽郡。

新莽始建国年间(公元9—13年),娄县更名娄治,属会稽郡。东汉建武十一年(35年),复名娄县,仍属会稽郡。永建四年(129年),分会稽郡置吴郡,娄县属吴郡。

南朝梁天监六年(507年),分娄县置信义县,属信义郡。大同初年(535—536年),分信义县置昆山县,今花桥境域始属昆山县。

隋开皇九年(589年),撤昆山县;开皇十八年(598年),复置昆山县,属苏州。

南宋淳祐十二年(1252年),昆山县划为九乡二十四保,今花桥境域属永安乡。

清雍正二年(1724年),分昆山县置新阳县,两县同城分治,今花桥境域仍属昆山县永安乡。清代中期,黄渡某营盘兵丁来此张贴告示,此地尚未命名,兵丁遂在今三角街市河段一座跨越南北的木桥处询问百姓,得知木桥周围群众大都姓花,故名花家桥。宣统元年(1909年),推行地方自治,今花桥镇境域分属安亭乡、菉葭浜乡和蓬阆乡。

民国元年(1912年)昆山县、新阳县合并为昆山县,今花桥境域属昆山县。

民国十八年(1929年),江苏省调整县以下行政区划,昆山县划分为10个区,329个乡、39个镇。原安亭乡、菉葭浜乡合并为第三区,辖5镇37乡,其中今花桥镇境域大体包含花家桥镇、安亭镇、徐公桥镇、天福庵镇、逢善乡、金城乡等乡镇。

民国二十三年(1934年)6月,昆山县调整划分为8个区,41个乡、24个镇。第三区亦称自治实验区,辖花家桥镇、菉葭浜镇、天福庵镇、安亭镇、徐公桥乡、金城乡等4镇4乡。

民国三十一年(1942年),昆山县调整划分为11个区、72个乡镇,其中花桥镇、金城乡划为第七区,天福庵镇属第五区,徐公桥乡属第九区。

民国三十四年(1945年)9月,昆山县改划为8个区、64个乡镇,原第七区和第九区合并为新的第三区,辖花家桥镇、天福庵镇、菉葭浜镇、安亭镇、徐公桥乡、金城乡等4镇4乡。同年12月,第三区改称菉葭区。

民国三十六年(1947年)12月,昆山县改划为1个区,26个乡、1个镇。其中在今花桥镇范围内,原花家桥镇、金城乡合并成立花溪乡,原天福庵镇、安亭镇、泗桥乡、徐公桥合并成立安亭乡。

民国三十八年(1949年)1月,县下设督导区,花溪乡、安亭乡隶属县第三督导区。5月,花溪、安亭解放。7月,区、乡建立人民政权,其中花溪乡、安亭乡属蓬阆区。11月,蓬阆区划出菉葭、花溪、安亭3个乡,新建菉葭区,辖菉葭、花溪、安亭3个乡,今花桥镇境域分属花溪乡、安亭乡。

1950年1月,划设小乡镇,花溪乡、安亭乡划为金城乡、花溪乡、鸡鸣乡、天福乡、公桥乡、新安乡6个乡,属菉葭区。

1956年3月,菉葭区、蓬阆区合并为菉葭区,辖花溪乡、公桥乡等8个乡镇;8—12月撤区并乡,撤销菉葭区,原花溪乡、公桥乡合并设立花桥乡。

1958年,撤销花桥乡,成立花桥人民公社,实行政社合一。

1983年6月,政社分设,花桥人民公社改为花桥乡。

1986年12月,撤销花桥乡,设立花桥镇,以原花桥乡行政区域为花桥镇行政区域。

1989年9月,撤销昆山县,设立县级昆山市,花桥镇属昆山市。

2003年12月,撤销花桥镇、蓬朗镇,合并设立新的花桥镇,以原花桥镇、蓬朗镇的行政区域为新花桥镇的行政区域,镇人民政府驻花桥集镇;原蓬朗镇行政区域内的各项工作委托昆山经济开发区管理。

2006年8月,成立省级花桥经济开发区;9月,实行“区镇合一”体制。

区划沿革

1958年8月,花桥人民公社成立时辖10个大队;10月,因提倡军事化,10个大队改为10个营,营下设连,连下设排。

1959年5月,10个营改设为27个农业大队、1个渔业大队和1个副业大队。

1961年,祁巷大队分划出上岸大队。

1962年3月,调整人民公社规模,星浜大队分划出星生大队。花桥人民公社辖32个生产大队,其中农业大队29个,渔业和副业大队3个。

1966年,星建、星福2个大队合并为建福大队,全公社有28个农业大队,1个渔业大队。

1982年1月,杨家大队更名为聚扬大队,光辉大队更名为三巷大队,星龙大队更名为曹村泾大队,星庄大队更名为新胡大队,星乐大队更名为新庙大队,黎明大队更名为蓬善大队,星光大队更名为鲍泾大队,星生大队更名为珠翠大队,星联大队更名为芦浦大队,光明大队更名为古巷大队,新农大队更名为曹安大队,新丰大队更名为新浦大队。时花桥公社境内有3个自然镇,29个生产大队,221个自然村。

1983年6月,花桥乡成立,29个生产大队改为29个行政村,有生产队271个。

1984年,全乡271个生产队改为271个村民小组。

1986年12月花桥镇成立时,辖上岸、祁巷、陶家、陆巷、东泾、薛家、赵家、聚杨、周泾、石头、三巷、利生、顺杨、蓬善、珠翠、鲍泾、曹村泾、新胡、新庙、建福、星浜、古巷、姚南、芦浦、公桥、曹安、新东、新浦、水产等29个行政村、1个社区。计275个村民小组,3个居民小组。

2000年11月,徐公桥村并入新浦村,珠翠村并入星浜村,石头村并入周泾村,聚杨村并入上岸村,鲍泾村并入蓬善村,新庙村和曹村泾村并入建福村(后更名为天福村)。

2001年8月,陆巷村、陶家村合并,成立金城村;祁巷村并入东泾村;薛家村、赵家村合并,成立集善村;顺杨村、利生村、水产村合并,成立顺杨村;芦浦村、三巷村合并,成立巷浦村;古巷村、姚南村合并,成立古南村。

2003年5月,撤销曹安村,设立新安社区;撤销新东村,设立横漕社区;撤销新浦村,设立徐公桥社区。6月,设立曹安街道,辖新安社区、横漕社区和徐公桥社区。2006年成立花桥经济开发区后,曹安街道自然消亡。

2006年6月,设立花溪社区、花安社区。此时花桥镇辖新安、横漕、徐公桥、花溪、花安、花桥6个社区,上岸、东泾、金城、集善、顺杨、古南、蓬善、天福、新胡、星浜10个行政村,139个自然村。

2007年2月,设立花桥街道、曹安街道,街道办事处为花桥经济开发区管委会的派出机构,副科级建制。花桥街道辖花溪社区、花安社区和花桥社区,曹安街道辖新安社区、横漕社区和徐公桥社区。

2008年4月,设立蓬莱社区,隶属蓬朗街道,由昆山开发区代管。

2009年2月,设立蓬苑社区,隶属蓬朗街道,由昆山开发区代管。

区划详情

截至2016年,花桥镇共辖21个社区、9个村。其中花桥镇实际管辖镇域南部花桥经济开发区的15个社区、3个村,北部蓬朗区域的6个社区、6个村由昆山经济技术开发区代管。

花桥镇实际管辖区域 (花桥经济开发区) | 花桥街道 | 花溪社区、花安社区、集善社区、花桥社区、天福社区、聚福社区、横墅江社区 |

曹安街道 | 徐公桥社区、新安社区、横漕社区、时代社区、绿地社区、星浜社区 | |

上岸村、东泾村、金城村 | ||

昆山经济技术开发区代管 | 蓬朗街道 | 蓬朗社区、蓬曦社区、蓬莱社区、蓬苑社区、蓬晨社区、蓬欣社区 |

邵泾村、马塘村、通辉村、蓬朗村、小连村、石林村 | ||

位置境域

花桥镇位于江苏省东南端,昆山市东部,昆(山)嘉(定)青(浦)三县结合部,有“江苏东大门”之称。东与太仓市城厢镇、上海市嘉定区安亭镇接壤,南与上海市青浦区白鹤镇、赵屯镇交界,西与玉山镇、陆家镇相连,北与周市镇、太仓市城厢镇毗邻。辖区东西最大直线距离5.4公里,南北最大直线距离8.2公里,地跨东经121°02′26″—121°09′42″,北纬31°16′04″—31°21′21″,总面积50.09平方公里。镇人民政府驻花桥集镇花溪路,西北距昆山市人民政府13.5公里。

花桥镇政府

地质

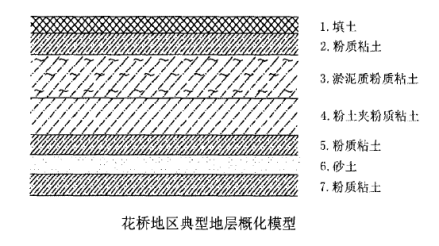

花桥地区典型地层概化模型

花桥地区典型地层概化模型

花桥镇是昆山市软土分布相对最发育的部位,软土以淤泥质粉质粘土和淤泥质粘土为主要土层,区内以第四纪全新世冲—湖积、湖沼积沉积为主。地层分布由上至下主要为填土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土夹粉土、粉质粘土、砂土、粉质粘土等夹层的形式。软土的总体特点是埋藏浅、沉积时代较新、孔隙比和天然含水量大、压缩性高、透水性弱、抗剪强度低、灵敏度高、易触变,在增加地面荷载的情况下易产生地面形变灾害。

地层 | 特点 |

|---|---|

填土 | 平均厚度约2.2米,以粘性土为主,土质松软,夹植物根茎及少量碎石砖屑 |

粉质粘土 | 平均厚度约1.8米,含铁质氧化斑点,夹青灰色条纹,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等 |

淤泥质粉质粘土 | 含少量腐殖质及有机质,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;是主要的不良工程地质层,厚度变化大,对地下空间开发的影响较大 |

粉质粘土夹粉土 | 互层状分布,水平层理发育,”千层饼”状层理,偶见贝壳碎片,稍有光泽,摇振反应慢,干强度中等偏低,韧性中等偏低 |

粉质粘土 | 较均质,上部含少量粉粒,无层理发育,底部夹粉土、粉砂薄层;稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等 |

砂土 | 以石英及长石为主要矿物成份,含云母碎屑,夹少量粉质粘土薄层,均饱和,厚度2一36.4米不等,底板埋深-58米到-92米不等;部分区域无砂土层 |

粉质粘土 | 夹少量粉土、粉砂薄层,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等 |

地形

花桥镇地处长江三角洲太湖水网冲积平原,属吴淞江半高田地区,地势南高北低,自然坡度较小,地面平均海拔3.6米(基准面∶吴淞零点),境内99.4%的耕地海拔在3.2米以上。

气候

花桥镇属北亚热带南缘,是东南亚季风盛行地区。四季分明,气候温和湿润,雨量充沛,无霜期长,光照充足。全年降水集中于4、5、6、9月,分春雨、梅雨、秋雨三个时段。冬季风以西北、偏北风为主,夏季多东南、偏南风,台风平均10年8遇。20世纪90年代后气候变暖,境内霜、雪量逐渐减少。灾害性天气有台风、暴雨、干旱、冰雹、霜冻等。

气象指标 | 1959年—1987年 | 1995年—2006年 |

|---|---|---|

年平均气温 | 15.3℃ | 16.7℃ |

极端最高气温 | 38.3℃(1959年) | 37.2℃(2003年) |

极端最低气温 | -10℃(1967年) | -5.7℃(2005年) |

年平均降水量 | 约1300毫米 | 约1101毫米 |

年平均日照时数 | 2200小时 | 1915小时 |

年平均风速 | 3.8米/秒 | 3.6—3.7米/秒 |

无霜期 | 229天 | 约236.5天 |

土壤

花桥镇境内土壤起源类型基本为沼泽草甸土类型,经过人类长期的垦种、灌溉、施肥的利用影响下,逐步形成现今的水稻土。据1982年第二次土壤普查测定,境内土壤分为2个土类(水稻土类、潮土土类)、2个亚类(潴育型水稻土、灰潮土)、4个土属(黄泥土、黄松土、园田灰潮土、堆叠灰潮土)、11个土种(黄泥土、粉沙心黄泥土、粉沙底黄泥土、乌泥底黄泥土、铁屑底黄泥土、小粉底黄泥土、黄松土、菜园土、园林土、旱地黄土、堆叠土)。土壤组合以黄泥土、粉沙心黄泥土、粉沙底黄泥土为主,局部镶嵌有乌泥底黄泥土、铁屑底黄泥土、黄松土等。旱地为黄土、菜园土、园林土、堆叠土。

水文

地表水

花桥镇为江南水乡,河浜纵横,塘池密布。1994年,境内河、浜、溇、塘、池情况如下:

主要过境河道有吴淞江、鸡鸣塘、顾浦、西泗泾、虬江河、徐公河、漕塘河、马泾河、 大瓦浦、薛家泾、横塘河、潘正浦、蒋浦、小瓦浦等14条,总长68.2公里。

境内河道有旱泾河、横竖港、周浦、千河泾、茅巷河、支昌塘、前泾、陆巷泾、新庄河、夏泉泾、罗家江、斜望泾、三凌江等13条河流,总长30.56公里。

村级水系有河、浜、溇、塘、池有282条,总长293.28公里。

三淋桥

三淋桥

地下水

花桥镇区域内浅部地下水主要有孔隙水和微承压水。孔隙潜水主要赋存于浅部黏性土中,富水性差,以地面蒸发为主要排泄方式;地下水潜水位稳定,水位埋深一般在0.25—0.54米之间,其相应标高一般在1.00一1.41米之间,平均为1.71米。微承压水主要赋存于夹层砂质粉土中,主要补给来源为浅部地下水的垂直入渗以及地下水的侧向径流,且以地下水侧向径流为主要排泄方式;含水层埋深一般在3.0—11.0米之间。

注:以下人口、经济、社会事业内容仅涉及花桥镇实际管辖区域(花桥经济开发区),均不包含昆山经济开发区代管的蓬朗区域。

年份 | 总户数 | 总人口 | 男性人口 | 女性人口 |

|---|---|---|---|---|

1960年 | 5586 | 22575 | 10782 | 11793 |

1970年 | 7666 | 30335 | 15088 | 15247 |

1980年 | 8235 | 31605 | 15689 | 15916 |

1990年 | 8721 | 32811 | 16306 | 16515 |

2000年 | 10268 | 31689 | 15631 | 16058 |

2010年 | 9521 | 34601 | 17043 | 17558 |

2015年 | 11347 | 37788 | 18287 | 19501 |

2016年末,花桥经济开发区总户数12709户,户籍人口40972人,其中男性19822人,女性21150人;年平均人口数39380人。全年出生595人,人口出生率15.1‰;死亡256人,人口死亡率6.5‰;自然增长339人,人口自然增长率8.6‰。

外来人口

20世纪90年代初以后,外来人口成规模进入境内。2006年末,花桥镇有外来暂住人口30800人,登记在册外来人口为44829人。外来人口中,男性占60.3%,女性占39.7%;打工者占67%,投资经营者占12.3%,种养殖者占8.9%,其他占11.8%。 截至2014年末,花桥镇外来暂住人口达到100716人。

综述

20世纪80年代以前,以粮油为主体的农业经济在花桥镇的经济结构中占据主导地位。改革开放初期乡镇企业起步,先后办起服装、纺织、五金、化工、塑料、建筑等乡镇工业。1986年,花桥镇被江苏省政府批准为长江三角洲对外开放卫星镇。

年份 | 地区生产总值(亿元) | 三次产业之比 | 财政收入(亿元) |

|---|---|---|---|

1986年 | 0.4826 | 46.73:42.91:10.36 | 0.0404 |

1990年 | 1.1765 | 33.35:50.32:16.33 | 0.0659 |

1995年 | 3.1440 | 22.71:36.26:40.03 | 0.1694 |

2000年 | 7.0577 | 7.78:48.17:44.05 | 0.5757 |

2005年 | 26.2571 | 2.49:66.99:30.52 | 2.7675 |

2010年 | 91.2334 | 0.59:41.81:57.60 | 14.9108 |

2015年 | 213.6839 | 0.26:17.35:82.38 | 31.8098 |

自2006年设立花桥经济开发区和花桥国际商务城以来,花桥镇利用紧邻上海的特殊区位条件和政策优势,集聚发展现代服务业,推进“产城一体化”,产业结构由“二三一”迅速向“三二一”转变,在上海辐射带动下错位发展成为其卫星商务城。 2017年,花桥开发区完成地区生产总值265亿元,现价增长14.4%;完成一般公共财政预算收入38亿元,同比增长5.9%;全社会固定资产投资90亿元,同比增长2.9%;城乡居民可支配收入41460元,同比增长8.5%。 2017年在全国百强镇中排名第14位。

2019年完成地区生产总值335.6亿元,增长7.2%;一般公共预算收入44.5亿元,增长7.5%;服务业增加值288亿元,增长11.2%;社会固定资产投资96亿元。

成功举办2019春季重大项目集中签约开工仪式、昆山创业周花桥专场、新经济产业创新峰会等系列活动,新增规模型服务业项目521个,其中注册亿元以上项目21个。新增苏州市人工智能和大数据入库企业32家,获评江苏省大数据产业园;新引进总部项目8个、金融服务企业30家;新增电商、文创企业35家,举办各类展会25场。复旦科技园、中韩智能创新中心、中俄特种电机联合研发中心等投运,新增科创空间30.1万平方米。

第一产业

花桥镇是主产粮、棉、油和其他经济作物的综合农业地区,主要种植水稻、三麦(大麦、元麦、小麦)、油菜等农作物。新中国成立前,境内高田、半高田为一年两熟制,部分低洼田为一年一熟制;正常年景水稻亩产165公斤,三麦亩产50公斤,油菜亩产30公斤。传统的渔业生产方式为内河捕捞,渔民只捕不养。1928年,黄炎培创立徐公桥乡村改进区,曾对农民开展农技农艺指导。1950年11月全面开展土改。1956年推行三熟制。建国后引进了淡水养殖鱼种,80年代起人工养殖迅速发展。1983年底全面实行家庭联产承包责任制。1985年后恢复两熟制。1988年起逐步推行规模经营,农业生产向商品化、专业化、社会化方向发展,1991年开始组建并发展农场(大农户)。1996年起推行稻田养殖。2001年,花桥镇水产养殖面积7580亩,水产品产量2493吨,双双达到顶峰,此后不断下降。由于工业和城镇化进程加快,耕地迅速减少,1990年尚有57496亩,2000年为45211亩,2006年急剧减少到16258亩。1999年后,蔬菜、花卉等经济作物种植比例扩大,农业生产逐渐以市场为取向,向科技型、生态型、精致型的城郊型农业转化。

作物类别 | 面积(亩) | 亩产(公斤) | 总产(吨) | |

夏收谷物 | 小麦 | 4078 | 230.5 | 940 |

油菜籽 | 20 | 150 | 3 | |

秋收粮食 | 稻谷 | 3824 | 610.6 | 2335 |

2016年,花桥开发区有农户71户,农村人口177人,农村劳动力74人;农机总动力6026千瓦,大中型拖拉机44台;耕地面积448亩,粮食总产量3275吨,蔬菜总产量1026吨,实现农业总产值3222万元;肉类产量308吨,全部为猪肉,牧业产值693万元;水产品产量2吨,渔业产值4万元;林业产值1235万元;农林牧渔服务业产值3890万元。实现农林牧渔业总产值9044万元,第一产业增加值5400万元。

第二产业

民国年间,花桥地区有榨油、酿酒、糕点、纺织、印染、铁器、木器等手工业。1921年开办半机械化碾米厂,为现代工业之始。1958年办起社队工厂。十一届三中全会后,社队(镇村)企业、联营企业发展壮大。 1991年,第一家与台湾合资企业成立。1992年自费创办曹安经济技术开发区,工业经济进入外向发展阶段。1993年,第一家外商独资企业落户花桥。1994年底,花桥镇有工业企业134家,其中内地联营企业11家,与港台合资(独资)企业8家,外资企业4家。1995年开始实施镇村集体工业企业体制改革。到2001年,124个镇村企业全部转资为民营企业。2006年,花桥镇有外资企业93家,民营企业276家,集体企业5家,实现工业产值94.2721亿元,形成了以五金机械、化工、建材、电子、金属制品、纺织、皮革、食品等门类为主导的工业体系。

2006年开发建设花桥国际商务城以来,花桥主导产业由工业向服务业转移,服装、制鞋等劳动密集型工厂陆续迁出,工业所占比重明显下降,现代服务业的发展同时也带动了制造业向研发、销售两端升级。 2016年,花桥开发区共有工业企业986家,全部从业人员平均人数15488人,利税总额10.08亿元,利润总额5.04亿元,资产合计371.37亿元,工业产值136.87亿元(轻工业产值占7.9%,重工业产值占92.1%),工业增加值30.79亿元;其中规模以上工业企业69家,利税总额8.76亿元,利润总额4.2亿元,资产合计141.9亿元,规模以上工业产值118.88亿元,规模以上工业经济效益综合指数189.33%。实现建筑业增加值6.59亿元,第二产业增加值37.38亿元。

第三产业

花桥地区的商业过去集中于花家桥、徐公桥、天福庵三个集镇。清代商业渐趋繁荣。民国年间,镇上三角街地段天天有早市,定期有集市。抗战前夕,米粮业、中药业兴盛。抗战时期和国共内战时期商业萧条。1949年12月,三个集镇有店铺97家。1951年成立花家桥供销合作社。1956年开始对私营商业进行社会主义改造,成立合作商店和小组。“文革”时期集市贸易萧条,个体商业被取缔。1978年后集市贸易和个体商业恢复发展。1984年成立花桥集体商业综合公司。1985—1987年,新建花桥小商品市场、曹安小商品市场和花桥农贸市场。 1991年出口额超亿元。90年代中后期,国营、集体商业逐渐失去主体地位,供销社、食品站、粮管所先后进行了体制改革。2000年设立江苏国际商务中心。改革开放后尤其是90年代以来,个体商业快速发展,私营商户由1994年的652家发展到2006年的2000多家,其中批发零售业户1891家,餐饮住宿业户244家,其他业户786家。

2005年提出建设“花桥国际商务城”构想,总体定位为“融入上海、面向世界、服务江苏”。2006年,花桥国际商务城被批准为以现代服务业为主导产业的省级开发区。2013年入选财政部、商务部现代服务业综合试点,成为昆山深化两岸产业合作试验区的核心区。 到2014年,花桥国际商务城基本形成了以金融服务为特色的服务外包产业、以海峡两岸合作为特色的商贸流通业、以研发销售为特色的总部经济产业集群。 2014年,花桥国际商务城累计引进服务外包企业127家,营业收入超过亿元的总部企业有17家, 全年实现第三产业增加值192.03亿元,占GDP的83.5%;其中批发和零售业增加值56.37亿元,租赁和商务服务业46.48亿元,房地产业39.1亿元,信息传输、软件和信息技术服务业23.1亿元,金融业9.7亿元,交通运输、仓储和邮政业5.02亿元,住宿和餐饮业1.06亿元。

对外贸易

2016年,花桥开发区进出口总额13.85亿元,其中进口总额7.99亿元,出口总额5.86亿元;注册外资1914万美元,实际利用外资6411万美元。

房地产业

2016年,花桥经济开发区有房地产开发企业53家,完成投资72.35亿元;房屋施工面积709.625万平方米,房屋竣工面积124.64万平方米;商品房销售面积151.24万平方米,商品房销售额209.34亿元,待售面积8.29万平方米;房地产业增加值39.1亿元。

综述

花桥交通

花桥交通

花桥紧靠上海,有“江苏东大门,苏沪大陆桥”之称, 对外交通便捷,距上海虹桥机场25公里,浦东机场80公里,312国道、沪宁高速公路、同三高速公路、京沪铁路、沪宁城际铁路和京沪高速铁路贯穿全境;跨越苏沪的上海轨道交通11号线延伸至境内, 融入上海地铁网络,乘地铁到上海徐家汇仅需1小时。

公路

1935年,苏沪公路筑成,蜿蜒穿镇而过。60年代建成昆安线、嘉安线、青安线等干线公路。1980年开始修建镇村公路。 到2006年,花桥镇有312国道、沪宁高速公路、同三高速公路、青安公路、嘉安公路、顺陈路、沿沪大道等干线公路,镇级公路有曹浦路、徐公桥路、集善路、花望路、双华路、花园路、三星路、绿地大道、逢星路、鸡鸣塘路、光明路、花集路、花溪路等。

312国道花桥段东起横漕村,西至小瓦浦桥,过境6.5公里,2001年在境内设古南收费站。

沪宁高速公路花桥段东起泗江大桥,西至顺杨村,过境8.06公里,于1996年通车,2003年由双向4车道拓宽至8车道,境内设有花桥古南收费站,2009年花桥出入口开通,2010年出入口车流量为69036辆次。

上海绕城高速公路(同三高速公路并线)花桥段北起肖浜,南至泗江口大桥,过境3.8公里,2004年开通,双向6车道,与沪宁高速公路成互通立交枢纽。

铁路

沪宁铁路于1908年通车,花桥段东起34号桥,途径珠翠、建福、新庙、鲍泾等村,西至36号桥出境,境内长3.34公里。1920年设天福庵站,为四等站。1973年改铺双轨。1987年,日车流量为90对客货列车,天福庵站停靠4班客车,全年客运量87218人次。 1997年,撤销天福庵站。沪宁城际高速铁路建于2008年,2010年通车,线路基本平行于沪宁铁路,境内不设站。京沪高铁并行于沪宁城铁,境内不设站。

水路

水路在公路、铁路兴起之前是花桥镇传统的交通运输方式。清乾隆年间境内吴淞江段有渡口2处。船舶多为木制船,靠摇橹、撑篙、背牵、扯篷行驶。1970年水泥船在各大队普及。1974年以柴油机为动力的挂机船普及。 1994年,花桥镇有通航河道28条,总长102.56公里,主要航道有吴淞江(苏申内港线)、鸡鸣塘、大瓦浦、茅港河、徐公浦等;有机动船117艘,总载重量1480吨。1995年后由于公路运输的迅速发展,水运逐渐减少。1998年,撤销祁巷渡口,机动船基本消失。除吴淞江外,境内水路基本失去水上运输功能。 2010年,花桥镇有码头4个,泊位6个,堆场51261平方米,岸线353延米。

公共交通

轨道交通

花桥站

花桥站

2010年10月,全国第一条跨省轨道交通工程上海轨道交通11号线北段(安亭站—花桥站)奠基, 2011年6月30日在花桥正式开工建设。 2013年10月16日载客运营。 花桥段线路全长约6公里,其中上海境内约440米,江苏境内约5公里,全线均为高架线,设兆丰路站、光明路站、花桥站3座车站,车辆型号采用六列编组B型车。 花桥段票价与上海地铁全网票价体系保持一致,上海公共交通卡、昆山交通卡可通用。 截至2014年10月13日,轨交11号线花桥段累计总客流1071.2196万人次,日均2.951万人次。 2016年1月,11号线花桥段的车站管理工作移交给昆山轨交方面,上海地铁管理花桥段的行车业务。

2015年,苏昆沪市域快线(S1)初步规划方案完成。S1线全长约71.6公里,起于苏州高新区,止于昆山花桥开发区,规划与上海地铁轨交11号线花桥站实现换乘,并预留支线衔接沪通铁路南郊新城站。

2023年6月24日,苏州市轨道交通11号线开通暨上海轨道交通11号线无感换乘启动仪式在花桥站举行。这是国内首条与上海轨道交通线网络对接的线路,也是苏州首条市域轨道交通线路。

公共汽车

2007年9月,花桥与上海之间开通两条跨省公交班线。 2011年8月,花桥国际商务城公交公司成立。 截至2013年10月,花桥区域有100路、101路、102路、103路、127路、220路、221路、222路、228路、229路、323路、324路共12条公交线路,配车数84辆。

地铁11号线开通后,大批上海市民乘地铁前来昆山游玩,花桥地铁站成为重要的公交接驳枢纽。2013年10月沿地铁线增加至16条公交线路、94辆车, 11月开通天福生态园公交专线,2014年4月开通古镇旅游公交专线。

出租车

2009年6月,花桥区域出租车投运,先期投放5辆区域出租车。 2013年10月地铁11号线开通后,新投放20辆出租车,花桥国际商务城区域出租车总数达到60辆。

科技创新

2016年,花桥开发区有各类科技人员5812人。2017年,获评省“双创人才”1人、省“六大人才高峰”1人,姑苏“双创人才”1人,昆山“双创人才”4人、“双创团队”1个。新增省级研究生工作站3家。转型升级加快推进。出台工业企业转型升级创新发展政策,扎实推进“十个一批”项目,申报科技项目146项,申请专利786件、授权293件,其中发明专利22件;新增入库“小巨人”企业7家、高新技术企业16家、省民营科技企业10家,新增苏州市级工程技术研究中心5家。

2019年,新增人才科创项目102个,其中院士项目4个、国家级创新创业领军人才项目3个。新认定省双创人才、双创博士、六大人才高峰各1人,高新技术企业36家。

教育事业

清代中期,花桥地区村村办有私塾。道光八年(1828年)创办震川书院。近代,花桥是昆山县最早出现新式小学和中学的乡镇之一。光绪三十一年(1905年)开办天福小学。1906年创建花溪两等小学堂,1912年改称菉葭浜乡立第一国民小学校。1913年建立菉葭浜乡立第三国民学校。1927年,乡立第一国小更名为花家桥国民小学校,附设幼稚班。1928年,黄炎培在境内创立了“江苏昆山徐公桥乡村改进实验区”,对农民进行文化教育。抗战期间学校停办,私塾有所恢复。1943年创办震川中学。抗战胜利后推行国民教育。1947年,震川中学迁至安亭,老校址徐公桥作为分校。1949年,全镇有初级中学1所,学生84名,小学10所,学生592名。

学校

学校

1949年11月起整顿改造私塾。1958年成立农业中学,各大队创办幼儿班。1960年创办花桥初级中学。1963年,农中与花桥中学合并为花桥农业中学,1968年花桥农中撤销。1969年,花桥中学增设高中部。1968年成立金城、公桥、天福3所初级中学。1973年办起“戴帽初中”(七年制学校)。1978年后教育事业走上正轨。1983年,高中部停办,开设职业高中班。1985年成立乡成人教育中心校。1987年新建中心幼儿园。1991年成立花桥职业中学。1993年9月,天福中学并入花桥中学。1994年,花桥镇有幼儿园26所,入园儿童1259人;小学22所,学生2381人;中学3所,学生1201人;职业高中9班,学生426人;财会、机械、电脑专业培训3班,学生106人。 90年代中期开始进行学校撤并。1998年由企业创办硅湖职业技术学院。2000年创办华东台商子女学校,为幼儿园至高中一贯制学校,采用台湾学制和教材,面向华东地区招收台商子女就读。2001年,花桥职业中学更名为昆山第三职业高级中学。2004年由企业创办花桥前景学校,招收民工子弟。 截至2010年,花桥镇有各级各类学校12所(其中民办学校3所),在校学生18090人,教师1075人。 2011年,昆山第三职业高级中学更名为昆山花桥国际商务城中等专业学校,在校学生1833人,教职工115人。 2014年,华东康桥国际学校开学,为幼儿园到高中的十五年一贯制学校。 截至2015年,花桥有公办幼儿园6所, 公办小学4所, 公办初中2所。

文化体育

1928年,黄炎培创办的乡村改进会建有民众大礼堂、民众教育馆等文教设施,开展阅报、演讲、弹唱等文化活动,抗战前停办。五六十年代,滩簧班、高跷队、龙灯队、秧歌队、腰鼓队年年于春节或农闲季节走村穿户,巡回表演。1957年成立花桥乡文化站,29个高级社成立俱乐部。1958年成立广播放大站。六十至七十年代中期俱乐部活动最盛。七八十年代,棋类、拔河、乒乓、自行车等年年有比赛。1972年建成大礼堂(影剧院)。1976年建立公社电影放映队。1981年,花桥公社有31个图书室,组建18个篮球场、队。1984年举办首届农民运动会。1988年,各村相继建立老年活动室。1992年,镇广播站改为广播电视站。1992年、1994年,花桥镇先后被授予“省体育先进镇”、“省群众文化先进镇”称号。截至1994年,花桥文化站占地面积1400余平方米,其中溜冰场663平方米,建筑面积729平方米,内设图书馆,总书籍13650册,办有季刊《花溪之声》,有老年活动室30个。 2000年实现有线电视光缆“村村通”。2001年12月,镇文化站与广播电视站合并为镇文化广电站。2005年《花溪之声》杂志更名为《花溪》。2006年,镇文广站改为镇文化广电体育站,镇文化体育中心大楼竣工。 2006年,花桥镇有文化广电体育站1个,离退休干部活动室1个,棋牌室、歌舞厅5家,网吧10余家,门球场10个,篮球场7个,露天健身点10处,已举办6届镇运动会。 2017年,花桥开发区建成新文体中心,开展群众性文化活动285场次,建成社区公益电影固定放映点10个,播放免费电影370场次;成立区文联,创作《梦之所起》等文艺精品6件,创办“西桥东亭”公益大讲坛,与上海川沙合作建设纪念黄炎培主题历史文化阵地。

医疗卫生

医疗机构

医疗机构

清末民初,西医传入花桥。1928年黄炎培创办的徐公桥乡村改进试验区设有公共医诊所。建国前,境内有10家中医诊所,2家西医诊所;血吸虫病广泛流行,新胡、新庙、曹村泾病情尤为严重,此外霍乱、伤寒、天花等传染病时有发生。1952年组建3个联合诊所。1958年成立乡卫生院,农业合作社始办保健室。1969年起实行农村合作医疗制度。五六十年代以来多次开展大规模查螺灭螺运动以防治血吸虫病,1985年达到了消灭血吸虫病的标准。截至1994年末,花桥镇有卫生院1所,村卫生室29个,厂企卫生室4个。 2001年,原村卫生室撤并为社区卫生服务中心。2003年,花桥镇卫生院更名为花桥人民医院。2004年组建花桥预防保健所。 截至2010年,花桥镇有卫生机构16个,其中医院1家,医护人员239人。 2011年,经批准设置昆山泰和绿地医院,为三级肿瘤专科医院,床位600张。

城镇建设

“美丽花桥”建设成效明显,建成公园4个,新增绿化面积43.6万平方米、闲置地覆绿46.2万平方米;投运停车场4个,新增停车位658个;完成2个农贸市场标准化改造,巷浦农贸市场被授予“中国商品交易市场发展创新先锋市场”。大力实施水环境治理“5625”工程,吴淞江国考断面2条支流、13条重点河道水质稳定达标。大力开展固危废整治等专项行动,严格管控PM2.5和臭氧浓度,确保空气质量优良天数比例达78%以上。试点建设5个生活垃圾四分类样板小区,全面宣传推动垃圾分类、源头减量工作。

文物古迹

古遗址 | 金城遗址、瓦城遗址、小瓦浦城遗址、清代练武场、赛马场 |

|---|---|

古寺观 | 延祥寺、永怀寺、玉皇庙、金城庙、三闾庙(三林庙)、猛将堂等 |

古桥梁 | 鸡鸣塘桥、聚福桥、严泗桥、大瓦浦桥、花家桥、徐公桥、万寿桥、永清桥、集善桥(赵家桥)等 |

古墓葬 | 姜家墩、徐家坟、胡家坟 |

近代史迹 | 无逸堂、大年堂、芦浦天主堂、国民党京沪警备司令部 |

金城遗址位于境内西陆巷、陶家村交界处(属金城村),相传为吴王所筑,经考古鉴定为汉代城墙遗址。为折角形土城,总长305米,南北长170米,东西宽135米,基宽8米,高5米,城址周边有土墩、汉代墓葬,出土有陶器、青铜镜、钱币等文物,是苏州地区一处极为重要的汉代城址。

解放前,花桥地区原有寺庙30余座,境内有祠堂11座,牌坊10座,大多在20世纪50至70年代被拆除。古桥梁多建于南宋至清代时期,今存聚福桥、严泗桥(集庆桥)、大瓦浦桥、徐公桥、万寿桥、永清桥、集善桥(赵家桥)等。古墓葬中,姜家墩宋代姜氏墓地,徐家坟为清代翰林学士、山东布政徐恕墓葬,胡家坟为清代胡之鼎墓葬。

民国建筑中,无逸堂为黄炎培创办的徐公桥乡村改进区的民众大礼堂,大年堂是为纪念黄大年而建,芦浦天主堂建于1912年,1958年关闭,国民党京沪警备司令部位于古巷村张家大院(已拆除),为1937年8—9月国民党京沪警备司令部的临时指挥中心,蒋介石曾亲临部署战事。

江南丝竹

花桥江南丝竹

花桥江南丝竹

陶琰(1597?—1645),字稚圭,号别峰,其名或误作陶炎或陶琬。明末诗文家,佛教居士。陶岘后代,世居陶家村。崇桢诸生。素奉佛法,其学以佛为宗。工诗善文,诗文多类禅偈。清军南下,组义军抗击,昆山城破,闭门自尽。死后由后人辑其遗作为《仁节集》行世。

陶甄(生卒年不详),字康令,昆山名士陶琰之子。明崇祯十五年(1643年)取得秀才。乙酉(1645年)之变父亲殉难后抛弃仕途,收徒施教至终老。期间以读诗弹琴为乐,亦精通宗教方面的理论。平常与昆山叶方恒(清顺治十五年中进士,任济宁道佥事官)友好往来。清康熙时期(1662年后)曾作《隐逸》一文,七十三岁病卒。

2023年9月24日,花桥镇入选“2023中国乡镇综合竞争力百强”,排名第5。

2023年10月20日,入选“2023年全国综合实力千强镇”,排名第5。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。