-

杨宽 编辑

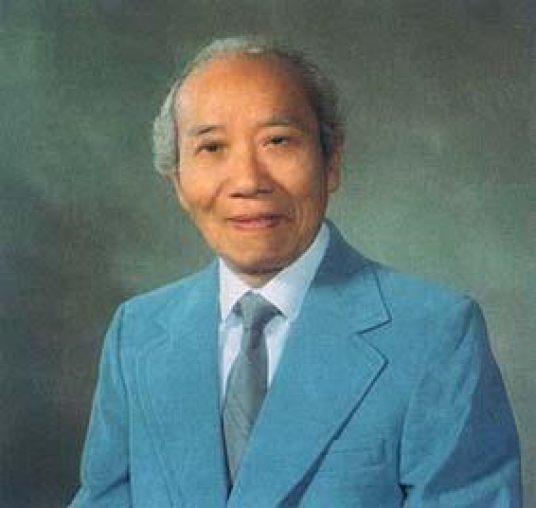

杨宽(1914年-2005年9月1日),字宽正,江苏青浦人,历史学家。主要从事中国古代史尤其是先秦史方面的研究。

杨宽曾就读于苏州中学师范科,1936年毕业于光华大学(今华东师范大学)中文系。 1953年任复旦大学历史学系教授,1960年调任上海社会科学院历史所副所长,1970年又回复旦大学历史系任教授。杨宽先后对中国古史传说、战国史、西周史进行了探索。在古史传说方面,杨宽在顾颉刚“古史层累造成说”的基础上,以神话分化学说对中国古史传说进行了全面考察,系统还原了古史传说与人物的神话本相,深刻揭示了由神话到古史的分化演变过程。 在战国史研究方面,杨宽通过他近半个世纪的探究,系统整理了战国时期240年的史料,拓宽了战国史料的视野,便利了学者深入研究。

历任上海市文物保管委员会主任秘书、古物整理处处长,上海市博物馆馆长,中国先秦史学会第一至三届副理事长。主要著作有《战国史》《古史新探》《西周史》《中国历代尺度考》 等。

图片参考资料来源:《西周史》

中文名:杨宽

别名:字宽正

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1914年

逝世日期:2005年

毕业院校:光华大学(今华东师范大学)

职业:教师

主要成就:在古史传说方面提出了神话分化学说系统整理战国时期240年的史料曾任复旦大学历史学系教授曾任上海社会科学院历史所副所长曾任上海市博物馆馆长

出生地:江苏青浦(今上海市青浦区)

代表作品:《西周史》《战国史》《古史新探》《中国历代尺度考》

职称:教授

研习古文

民国三年(1914年),杨宽出生在青浦白鹤江镇一个医师家庭。五岁时,杨宽进入鹤溪小学读书。在接受新式教育的同时,也受到严格的旧学训练,打下非常扎实的古文基础。

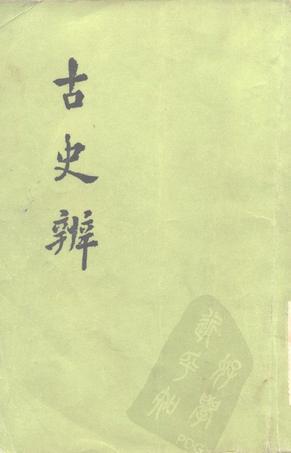

民国八年(1919年)秋,杨宽进入家乡的小学,当时轰轰烈烈的五四运动结束,由于家乡接近上海,得风气之先,已经创立新式小学堂。杨宽小学时养成爱读名家古文,重视练习古文,这奠定杨宽用古文写作的基础,这样的习惯延续到中学和大学。他早期发表的学术论文都是古文写成,发表在《古史辨》第七册的〈中国上古史导论〉,长达三百四十页,用古文写成。当时多数杂志的学术论文已是白话文,《古史辨》所收编的论文,也多数以白话文写作。令当时不认识杨宽的人以为是位年老教授所作,没想到他只是一个二十多岁的青年人。

求学苏州

杨宽

杨宽

初中阶段,受胡适《中国哲学史大纲》和梁启超的《先秦政治思想史》的影响,杨宽对墨子产生浓厚兴趣。孙诒让的《墨子间诂》成为杨宽全部通读的第一部古书。杨宽最早的学术探索的成果,便是在高中阶段用三年的时间对《墨子》和《墨经》进行重点攻读和系统钻研。

民国十九年(1930年),杨宽写成第一篇学术论文《墨经校勘研究》,投寄著名的学术刊物《燕京学报》,得到主编容庚的赞许,这时杨宽年仅16岁。多年以后,他回首早年这段苏州求学生涯,自认为这是他学术人生的一个黄金时期。他说:“我探讨学问的基础是那时打好的,钻研学问的方向是那时决定的,探索学问的门径是那时开辟的,学术论文和学术著作是从那时开始写作的,可以说,都是出于教师们教导和栽培的结果。 ”

光华学术

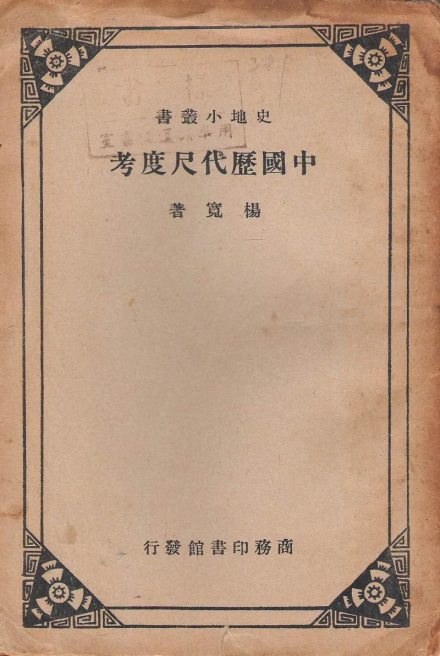

中国历代尺度考

中国历代尺度考

20世纪二三十年代的中国,虽然战乱频仍,内忧外患,但又是新思潮激荡、不同学派迭兴、充满生机的一个时期。这期间学术界发生的三次古史大辩论:古史传说的真伪、井田制度有无、中国古代社会性质,深深吸引着杨宽,他的学术兴趣,也开始转入到中国上古史领域。

民国二十二年(1933年)起,杨宽开始分别以中国上古传说中的人物为中心,对其神话来源及其分合演变进行整理,陆陆续续写成系列论文,最后汇集成《中国上古史导论》一书,收入《古史辨》第七册。而中国社会史论战对杨宽带来的深刻启发,便是促使他认识到春秋战国之际的社会大变迁,是三代以前和秦汉以后的一大界限,是中国古史领域必须首先解决的关键问题。他和友人童书业相约,分别致力春秋和战国史的研究,通过这样的分工合作齐头并进,逐一解决相关的一系列问题。

隐居时光

民国三十年(1941年),日军的铁蹄践踏上海的艰难时局中,杨宽举家隐居青浦家乡,开始了为时两年多的战国史料编年辑证工作。在这样非常扎实的史料整理的基础上,杨宽在20世纪50年代初期完成并出版了他的代表著作——《战国史》。

民国三十一年(1942年)出版《墨经哲学》一书,用神话学方法探索古史传说,认为三皇五帝的传说出于神话的分化演变。

早在大学期间,杨先生就开始参加上海博物馆的筹办工作(1937年)。以后除了在广西勷勤大学和上海光华大学担任过短期的副教授职务之外,他一直任职于上海博物馆。

民国三十四年(1945年),抗日战争胜利后,杨宽作为上海市博物馆复馆办事处主任,成功使得上海市博物馆重新开馆。

民国三十七年(1948年),杨宽开始担任上海博物馆馆长,直到1960年离任担任上海历史所副所长。前后长达二十来年的文博界生涯,是杨宽学术的一个重要影响,便是注重历史文献和文物考古相结合,这成为他治学的一大特色。

建国之后

杨宽于1953年任复旦大学历史系教授。20世纪50年代以后,杨宽的学术重点转向西周、春秋、战国史和中国古代冶铁技术史。1955年出版《战国史》一书。 1959年,杨宽调任上海社会科学院历史所副所长。

新中国成立之后,一场又一场的激烈政治运动斗争,杨宽屡次遭受批斗。晚年还遭受三个儿子的背叛、欺骗,只得脱离父子关系。1970年又调回复旦大学历史系工作, 专任复旦大学历史系教授。

1976年粉碎“四人帮”、高校恢复招生以后,他是复旦大学历史系唯一一个为本科生上课的老教授,那时他已经60多岁,身患胃病,十分辛苦。1980年,新版《战国史》问世。 1982年,他第一次也是唯一一次招研究生。1983年四五月间,杨宽带研究生到山东、河北、河南、陕西、湖北考察先秦古代都城。

晚年杨宽应邀赴美国、日本等国讲学。1984年,杨宽与夫人陈荷静客居美国迈阿密,2005年9月1日他在美国迈阿密病故,享年92岁。

古史说

《古史辨》

《古史辨》

《中国上古史导论》是杨宽24岁时发表的成名作。该书的主要观点,是认为夏以前的古史传说全部出自殷商时代的神话,这些神话按其来源可以分为东(殷人-东夷)、西(周人-西戎)两大系统,这两系民族神话经过各自长期的分化演变,最后逐渐混合重组,在商周时代形成了上自黄帝下至夏代的古史传说系统。许多上古的圣帝贤王人臣,其原型不过是上天下土的鸟兽神物,因此推断三皇五帝时期和夏代的历史是不存在的。杨宽曾期望在将古史传说还原为神话之后,能够进一步由原始神话而深考其历史背景,“以恢复其史料上原有之价值”。可惜这部拟作中的《中国古神话研究》续书,最后并没有完成。

在杨宽晚年的论著中,他仍旧坚持早期的基本观点,就是反对古史界把神话传说看作是夏商以前的史料,不赞同利用这些传说来重建原始社会历史和族群分布及其相互斗争、融合的过程。但另一方面,他又非常注意从神话传说中捕捉其中蕴含的原始社会的历史讯息。在《西周史》有关后稷传说的章节中,他就认为后稷该是商代周族人的祖先,有关后稷的种种神话传说,反映了周族经由母系社会转变到父系社会、重视农业生产的真实社会状况。

冶铁科技史

1954年春,为了答复博物馆观众对于中国古代钢铁兵器如何制造的疑问,杨宽开始了冶铁技术史这个学术处女地的开垦,在短短两年的时间中,完成了一系列论文和《中国古代冶铁技术的发明和发展》(1956年)这本冶铁史领域第一部专著。该书的出版,比1958年大跃进大炼钢铁运动早了一年多。后来有人批评这部书是配合时局的跟风之作,并不确切。由于杨宽先生在古史研究中,十分重视古代科学技术对提高社会生产力,促使生产关系变革的重要作用,他对古代冶铁技术的系统考察一直没有中断。

1982年,他在两部旧著(上书和《中国土法冶铁炼钢技术发展简史》)基础上,重新改写为25万字的《中国古代冶铁技术发展史》(上海人民出版社1982年出版)。他这几部冶铁史的著作,广泛收集农书、方志等文献资料和生产实物资料,注重中外技术的比较和生产工具对中国古代社会发展的影响,在研究途径和方法上别开生面。

战国史

著作

著作

杨宽1955年出版《战国史》一书。此后还有1980年再版,1997年又随着考古工作的巨大进展,新资料层出不穷而重加修订、补充和改写。每次再版,都增加很多内容,篇幅从初版的20多万字,扩到二版的近43万字,三版更增加到56万字。作者以如椽的史笔,展现出战国时期这一“古今一大变革之会”,社会激荡,政体革新,群雄并起,百家争鸣的纷异多彩的历史长卷,以全新的面貌,成为国内外学术界极为注目的断代史权威著作。有学者这样评价:“这部断代史研究的经典,不仅可以看作上一世纪古史研究高水准成果的一个纪念,又为学界新人提供了具有标范意义的学术样板” 。

西周史

在西周史研究方面,杨宽对于西周礼制的研究可谓是独树一帜。他首次全面揭示了古代礼书的史 料价值,并系统地对西周典章制度进行了研究,取得了许多重要成果。中国现存的古代礼书主要是“三礼”,即《周礼》《仪礼》《礼记》。杨宽很早就注意到,“要对古代制度作比较深入的探索,就无可避免地要进入这个'礼'的领域, 做 好这方面的开荒工作,对各种古礼必须作好新的探索”。为此,杨宽先后考察了籍礼、通礼、大鬼礼、乡饮酒礼、射礼、赞见礼,分析了各种古礼的特点,探寻了它们的源流 ,阐明了古礼推行的意图与目的,对人们 深切了解西周历史提供了极大助益 。

《战国史》问世之后,杨宽开始了《西周史稿》的前期准备工作。当时的古史领域正围绕着历史分期问题展开热烈的讨论,为了解决这个问题,杨宽将西周春秋的社会结构和周代各种政治制度,如井田、乡遂、宗法、学校以及各种礼制作为研究重点,同时还着重探讨了周代农业生产工具、生产技术状况,试图通过这样的具体讨论,进而深入解剖周代社会结构,辨明重要制度的作用,以便更准确地认识古代社会性质。围绕这一中心,杨宽先后撰写了14篇论文,汇成《古史新探》一书,这成为他后来《西周史》的基本骨架。

20世纪80年代初期,杨宽在数十年研究的基础上,开始了《西周史》的撰著。由于年代久远,史籍佚缺,导致西周年代错乱,人物事件制度湮灭不详。这部专著综贯西周可靠文献,结合数百篇金文和考古发现,参考儒家传世礼书,重新构建西周近300年失落的历史。由于史料的限制,该书选择西周史的若干历史侧面进行重点叙述,如西周开国、武王克商、东都营建等章节,都有十分细致、精彩的分析考证。这部专著,和《战国史》一样,对制度史方面给予特别的关注,这也是二书最有学术价值的部分。它的问世,无疑是西周史研究最重要的学术成果。

《西周史》是在杨宽移居美国以后,80几岁高龄时完成的。由于他深居简出,国内学术讯息不畅,加之精力渐衰,研究条件有限,这部专著,尚不及一再修订的《战国史》那么成熟。

上海图书馆馆长吴建中评价“杨宽的一生就是追求真理的一生。”

谢宝耿:“他和我们在一起,不仅谈学术,也会谈家里的事情。我们之间可以说是‘老师爱学生,学生敬老师’。他教我们学术是根本,自己也能容纳不同的学术意见。他在我的心目中是史学大师。”

上海博物馆馆长杨志刚说:“他(杨宽)是中国文博界重要的开山者之一,是上海博物馆重要的创建者。上博老一辈对杨宽的感情也非常深厚。”

华东师范大学历史系终身教授王家范:“看杨宽的书,有一条内在的、清晰的治学思路,始终不离史学的本体精神和史家的职业精神。”

杨宽之子杨善群:第一,我父亲是国的。当日本帝国主义铁蹄蹂躏中国时,父亲绝不为日本人做事,隐居家乡青浦撰写《战国史料编年辑证》。抗战结束后,他又为筹建上海博物馆忙碌奔波。第二,父亲是坚强的‘文革’时父亲没有走上自杀之路,他确信这个风暴很快会过去,坚强挺过来了。第三,父亲是勤奋的。改革开放后,他好像焕发青春,写作越来越快。他的大部分著作是在改革开放以后完成的。第四,父亲对著作是精益求精的。他不断收集新的学术资料,对很多学术问题有自己的独立见解。即使到了国外,他也对国内的术动态非常关注。

论文 | 出处 | 时间 |

|---|---|---|

《重评1920年关于井田制有无的辩论》 | 《古史探微》 | 2016 |

《云梦秦简所反映的土地制度和农业政策》 | 《古史探微》 | 2016 |

《释青川秦牍的田亩制度》 | 《古史探微》 | 2016 |

《论西周金文中“六”“八”和乡遂制度的关系》 | 《古史探微》 | 2016 |

《春秋时代楚国县制的性质问题》 | 《古史探微》 | 2016 |

《论秦汉的分封制》 | 《古史探微》 | 2016 |

《马王堆帛书<战国纵横家书>的史料价值》 | 《古史探微》 | 2016 |

《西周中央政权机构剖析》 | 《历史研究》 | 1984 |

《西汉长安布局结构的再探讨》 | 《考古》 | 1989 |

《西周时代的楚国》 | 《江汉论坛》 | 1981 |

杨宽曾参与修订《辞海》《中国通史词典》、编绘《中国历代地图集》先秦部份、标点《宋史》的工作。

著作有《西周史》《战国史》《中国冶铁技术发展史》《中国古代陵寝制度史研究》《中国古代都城制度史研究》《中国上古史导论》《战国史料编年辑证》《战国会要》等。

部分资料来源:

古史新探

作者名称 杨宽

作品时间1965-10

《古史新探》是一部由杨宽所著的历史研究书籍,中华书局出版出版发行。

西周史

作者名称 杨宽

作品时间2003-04

著名历史学家杨宽先生积半个世纪研究、历时近二十载完成的一部西周史研究领域的权威之作。系统论述了自公元前十一世纪末叶周武王克商、创建周朝,迄公元前七七一年周幽王被杀、平王东迁洛邑西周时代约280年历史,对西周的井田制度、社会结构、军事制度以及政治、文化制度等方面作了细密的考证和深刻的论述,全面、...

中国古代冶铁技术发展史

作者名称 杨宽

作品时间2004-09

中国古代冶铁技术发展史作者杨宽,主要内容为:(1)对流传在中国各地的土法炼铁、铸铁、炼钢技术进行调查研究,并搜集有关资料,探索它的起源和流变,从而追溯古代冶铁技术的发展情况;(2)从古代的科技著作、有关制造武器著作以及笔记、方志等史料中,广泛搜集有关冶铁技术的资料,从而探索中国历史上各个时期冶...

中国历代尺度考

作者名称 杨宽

《中国历代尺度考》是杨宽1932年著作的书籍。直到1938年6月才出版。

中国上古史导论

作者名称 杨宽

作品时间2016-7

《中国上古史导论》是一部由杨宽 所著书籍,上海人民出版社出版发行。

战国史

作者名称 杨宽

作品时间2003-04-01

《战国史》是2003年上海人民出版社出版的书籍,作者是杨宽,主要讲述战国时代,是中国历史上关键性的重大变革和发展时期,无论经济、政治、文化等各方面,都有着重大的变革和发展;而且这种变革和发展的影响十分深远,可以说直到今天。清代学者王夫之在《读通鉴论》中,称之为“古今一大变革之会”,是不错的。这...

战国史料编年辑证

作者名称 杨宽

作品时间2002-02-01

《战国史料编年辑证》是 台湾商务2002年出版的一本图书,作者是杨宽。

中国古代都城制度史研究

作者名称 杨宽

作品时间1993-12

《中国古代都城制度史研究》是1993年12月上海古籍出版社出版的图书,作者是杨宽。本书以文献资料结合丰富的考古发掘成果 , 并经过许多次的实地考察 , 系统地研究论证了中国古代都城及其制度的发展演变 , 其中多所创见。

中国古代陵寝制度史研究

作者名称 杨宽

作品时间2016-07

《中国古代陵寝制度史研究》是2016年7月上海人民出版社出版的图书,作者是杨宽。本书是杨宽先生探讨古代陵寝制度史的成果汇编。

杨宽古史论文选集

作者名称 杨宽

《杨宽古史论文选集》是2003年上海人民出版社出版的图书,作者是杨宽。

战国会要

作者名称 杨宽

作品时间2005-12-1

《战国会要》是2005年12月1日上海古籍出版社出版的图书,作者是杨宽、吴浩坤。

中国古代都城制度史

作者名称 杨宽

作品时间2006-10-1

《中国古代都城制度史》是2006年10月1日上海人民出版社出版的图书,作者是杨宽。

中国古代陵寝制度史

作者名称 杨宽

作品时间2008-5

《中国古代陵寝制度史》是2008年上海人民出版社出版的图书,作者是杨宽。

中国通史词典

作者名称 杨宽

作品时间2008-4-1

《中国通史词典》是2008年4月1日上海人民出版社出版的图书,作者是杨宽。本词典收录了众多词目供读者查询。

中国古代冶铁技术的发明和发展

作者名称 杨宽

查看更多书籍

杨善群,1937年生,杨宽长子。上海社会科学院历史研究所副研究员。

杨师群,1951年生,华东政法大学人文学院教授,法律史研究中心研究生导师。

杨义群,浙江大学教授、博士生导师。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。