-

濮州 编辑

濮州(pu zhou):清朝山东省直隶州之一,原治今山东省菏泽市鄄城县旧城镇(原鄄城县城),后因黄河水患徙州治至黄河北岸,治今河南省濮阳市范县濮城镇(原属鄄城县)。隋开皇16年(596年)改濮阳郡为濮州,领鄄城、濮阳县、范县、观城、朝城、临濮、雷泽等县,州治在今山东省菏泽市鄄城县旧城镇(原濮阳郡治所)。明洪武二年(1369年)废鄄城县。景泰三年(1452年)因黄河水患,濮州徙治王村(今河南省濮阳市范县濮城),属山东东昌府。清雍正七年(1729年)濮州升为直隶州,十三年(1735年)降为散州,改属山东曹州府。1913年1月,濮州改为濮县,直属山东都督府东临道。1931年“濮鄄分治”,以黄河为界,河西地区为濮县,河东地区为鄄城县。1936年撤销鄄城县,鄄城全境并入濮县。1940年再于濮县河东地区置鄄城县。1949年8月,平原省成立,属濮阳专区。1952年12月,平原省撤销,属山东省聊城专区。1956年3月,山东省濮县撤销,辖区划归山东省范县 ,1964年随范县由山东省聊城地区划归河南省安阳地区,1983年。随范县由河南省安阳地区划归河南省濮阳市,同年设镇,即今天的河南省濮阳市范县濮城镇。

中文名:濮州

外文名:pu zhou

别名:老濮州

相关文献:《元和郡县图志》《濮州志》

优点:交通便利

所属地区:山东省、平原省、河南省

故州治:山东省菏泽市鄄城县旧城镇

明清州治:河南省濮阳市范县濮城镇

隋代

596年(隋开皇十六年) ,于鄄城废濮阳郡置濮州(濮州之名始于此),于城阳故址置雷泽县,于城濮故址置临濮县。鄄城、雷泽、临濮3县均属濮州。

606年(炀帝大业二年)废濮州,撤销临濮县。

唐代

621年(唐武德四年),复置濮州(治鄄城),境内有鄄城、濮阳县、临濮、雷泽、永定、长城、安丘6县。次年废长城、安丘2县入临濮县。625年(唐武德八年) 废永定县入鄄城县。

742年(唐玄宗天宝元年)废濮州设濮阳郡,治所设在鄄城。

758年(唐肃宗乾元元年)改濮阳郡为濮州。

五代十国

五代十国时期,建置同唐。先后为后梁、后唐、后晋、后汉、后周属地。

北宋

北宋时期(960-1127)濮州辖鄄城县、临濮、范县、雷泽县地。

南宋、金

濮州为金国地,辖鄄城、临 濮、雷泽、范县4县,属大名府路。

贞元2年(1154年)临濮县、雷泽县并入鄄城县,临濮、雷泽降为镇。

元

元代濮州治鄄城旧城

元代濮州治鄄城旧城

明

明洪武二年(1369年)废鄄城县,其地直属濮州,濮州降为县级政区。于鄄城置千户,属东昌府。

明代宗景泰二年(1451年)因黄河之患,濮州知州毛晟将州治迁至王村集(今河南范县濮城),鄄城古城遂称旧城,属东昌府。

清

清(1644-1911)初属山东省东昌府濮州地。

雍正八年(1730年)升濮州为直隶州,直属山东省。

雍正十三年(1735年)又降为散州,改属曹州府。

光绪三十一年(1905年)属兖沂曹济道曹州府濮州地。

民国

1913年改濮州为濮县,属山东济西道。次年,该道改称东临道,濮县仍属之。1925年,改属曹濮道。1928年,撤道制,直属山东省。

1931年,“濮鄄分治”,于濮县河东地区复置鄄城县,县政府驻王堌堆集(今鄄城县城)。

1936年10月,再并鄄城入濮县。全县设30个乡,河西10个,河东20个,属山东省第二专区。1938年改属山东省第十六专区(驻菏泽)。

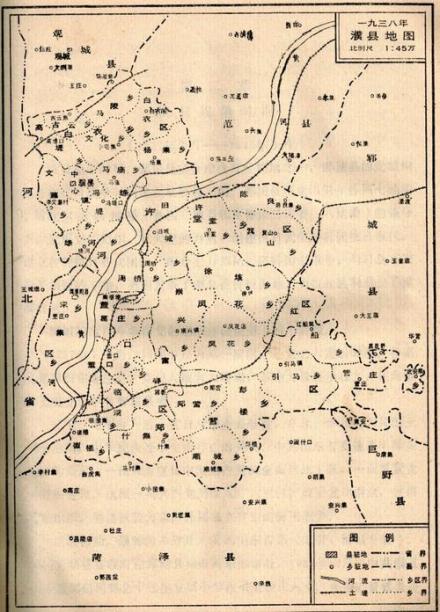

濮县地图

濮县地图

中华人民共和国

1949年8月,平原省成立,濮县属平原省濮阳专区。鄄城县属平原省菏泽地区。

1952年12月,平原省撤销,濮县属山东省聊城专区。鄄城属山东省菏泽专区,自此一直属菏泽管辖至今。

1956年3月,山东省濮县撤销,辖区划归山东省范县 。

1964年,随范县由山东省聊城地区划归河南省安阳地区,濮州从此分属两省。

1983年,随范县由河南省安阳地区划归河南省濮阳市,同年设镇,即今天的河南省濮阳市范县濮城镇。

境域

东西二百三十五里。南北一百三十五里。

位置

西南至上都一千六百五十五里。西南至东郡七百九十五里。东北至郓州一百七十里。南至曹州二百一十里。北至黄河二十里。西南至滑州二百一十五里。

贡赋

开元贡:绢二十匹。赋:绵,绢。

辖县

濮州管五县:鄄城,雷泽,临濮,濮阳,范县。

鄄城县,紧临郭下,本汉旧县,属济阴郡。隋开皇十六年(596年),于此置濮州,鄄城县属焉。大业三年(607年)废濮州,县属东平郡。武德四年(621年)重置濮州,鄄城县又隶焉。黄河,北去县二十一里。州理城,在故鄄城中。魏文帝以临淄侯植为鄄城侯。

雷泽县,上。西北至州九十里。本汉成阳县,古郕伯国、周武王封弟季载于郕,汉以为县,属济阴郡。隋开皇六年,于此置雷泽县,因县北雷复泽为名也,属濮州。历山,在县北十六里。《史记》曰:“舜耕历山,耕者让畔。”

临濮县 ,北至州六十里。本汉成阳县地,属济阴郡。隋开皇十六年,分鄄城南界、雷泽西界置临濮县,属濮州。南临濮水故以为名。大业二年废,武德四年重置。清丘,在县西三十五里。

濮阳县, 东至州八十里。本汉旧县也,古昆吾国,即帝丘,颛顼之墟也。昆吾即夏诸侯,为五伯之首。《左传》曰:“狄灭卫,迁於帝丘。”卫侯自楚丘徙濮阳县。秦置东郡理此,汉仍为东郡及濮阳县也。隋开皇十六年,改属濮州。黄河,北去县一十五里。瓠子河,上承黄河。《汉书》武帝时,河决瓠子,东南注钜野,通于淮、泗。

范县。西南至州六十里。本汉旧县,属东郡。春秋时,晋大夫士会之邑也。高齐废,隋开皇六年又置范县,属济州,十六年改属濮州。

典故

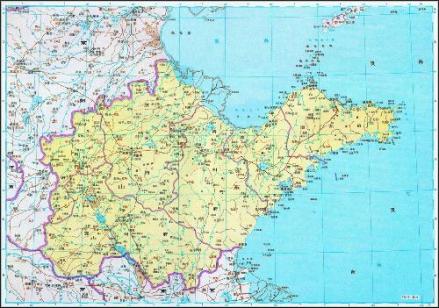

濮州地图

濮州地图

姚墟,在县东十三里。舜生于姚墟。尧母庙,在县西南四里。尧陵,在县西三里。自尧即位,至永嘉三年,二千七百二十一年,记于碑。贞观十一年有诏,禁人刍牧,春秋奠酹。

故顾城,在县东二十八里。夏之顾国也,诗曰“韦、顾既伐,昆吾、夏桀”,注曰:“三国党於桀,皆为汤所诛。”

范文子 :军事战略家,春秋范县人,后人尊称范文子,在晋国政坛长达40年的努力,使范氏成为晋国几个强大的家族之一。

汲黯:西汉济阴郡(濮州)人,官至中大夫。汉武帝称赞其为“社稷之臣”。

吴隐之:东晋濮阳郡人,官至度支尚书,著名廉吏,做官清正廉洁,曾赋《贪泉》诗一首明志。

杜鸿渐:濮阳人。安史之乱中,参与拥立肃宗即位灵武,授兵部郎中知书舍人事,转武部侍郎,又先后出任河西节度使、荆南节度使。

王仙之: 唐代濮州人。唐末农民起义领袖,乾符元年(874 年)王仙之聚众数千人 ,在河南长垣率众起义,队伍很快发展到数万人。

张泳:字复之,宋代濮州人,官至工部尚书。1014 年卒,赠右仆射,谥号忠定,著有《乖崖文集》 10 卷。

李仕鲁 : 字宗孔,明代濮州人。生年不详。为明初著名儒士,官至大理寺卿。一生以光大程朱理学,斥驳佛教为己任。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。