-

张含英 编辑

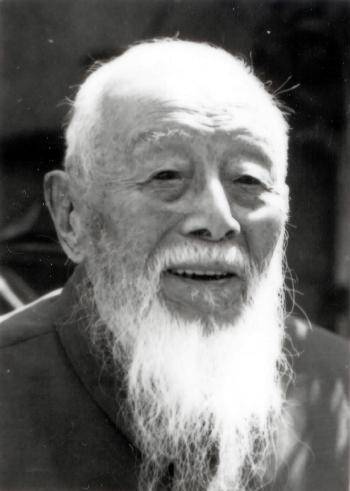

张含英(1900年5月10日—2002年12月6日),水利专家,我国近代水利事业的开拓者之一。几十年来,把全部身心献给了祖国的水利事业。特别是对黄河的治理与开发,做出了不可磨灭的贡献。以现代科学的观点与传统治河经验相结合,理论联系实际,写出《历代治河方略探讨》、《黄河治理纲要》等十多种治黄论著。他贯彻上中下游统筹规划、综合利用和综合治理的治黄指导思想,为治黄事业,从传统经验转向现代科学指明了方向。

中文名:张含英

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1900年5月10日

逝世日期:2002年12月6日

毕业院校:伊利诺大学、康乃尔大学

职业:水利学家

主要成就:中国近代水利事业的开拓者之一

出生地:山东菏泽

代表作品:《治河论丛》,《黄河志-水文与工程》、《历代治河方略述要》等

1918年,他考入北洋大学(今天津大学)土木工程系。次年,由于参加“五四”运动而被校方开除,而转入北京大学物理系。1921年,考取山东省官费留学备取生,于当年夏天赴美国入伊利诺大学土木系,半工半读,3年结业,获荣誉结业证和土木工程学士学位。接着又到康奈尔大学研究院学习一年,获土木工程硕士学位。1925年学成回国。

1925—1933年,张含英先后在菏泽中学、青岛大学、山东省建设厅、葫芦岛港务局、山东教育厅、华北水利委员会等单位任职。1933—1938年,任黄河水利委员会委员、秘书长、总工程师。在3年任

张含英

张含英

1948—1949年,张含英出任北洋大学校长。任职期间,他按照实事求是的校训精神,保持和发扬了北洋大学严格治校的传统。他对学生要求特别严格。他认为学生是未来的工程师,而工程师必须是“能根据科学的理论,运用技术的手腕,依照经济的法则,以完成服务于社会的目的”。因此必须学好理论,受科学的洗礼,并要把握现实,理论和实际结合。他以“德、才、学、识、量”五个字作为一个人成功所需的条件,来鼓励学生。

1950—1979年,张含英担任中华人民共和国水利部、水利电力部副部长并兼任部技术委员会主任30年,直接参与了中国水利的各项重大决策。此外,还担任了多种社会职务,先后当选为原平原省人民委员会委员,第一、第二、第三届中国人民代表大会代表,历任第五、第六届中国政协常务委员会委员,中国科学技术协会第一届委员会委员,中国水利学会第一、二届理事长,第三、四届名誉理事长。

张含英在生活中,同样身体力行。他家教很严,家庭非常和睦。他的家训是“严于律己,奉公守法;廉洁治事,勤俭持家;戒骄戒躁,谦虚为怀;服从真理,反省消灾”。在长期担任领导职务期间,他从来没有为个人或家属提过任何要求,更不允许子女利用他的地位去享受什么照顾。

1924年毕业于美国伊利诺大学土木工程系,获土木工程学士学位。

1925年获美国康奈尔大学土木工程硕士学位。

1926—1928年任青岛大学教授。

1930—1932年任北宁铁路局葫芦岛港务处主任工程司。

1932—1933年任华北水利委员会课长兼北方大港筹备处主任工程司。

1933—1936年任黄河水利委员会委员、秘书长、总工程师。

1936—1938年任中国经济委员会水利处副处长。

1938年任经济部技正。

1938—1939年任湘桂水道工程处处长兼总工程师。

1939—1940年任扬子江水利委员会代理委员长。

1941—1943年任黄河水利委员会委员长。

1943—1948年任中央设计局设计委员兼水利组组长。

1948—1949年任北洋大学校长。

1949—1949年任解放区黄河水利委员会顾问。

1950—1958年任中华人民共和国水利部副部长兼技术委员会主任。

1958—1979年任中华人民共和国水利电力部副部长兼技术委员会主任。

1979—1982年任中华人民共和国水利部顾问。

1990年任水利部技术委员会顾问。

2002年12月6日在北京逝世,享年102岁。

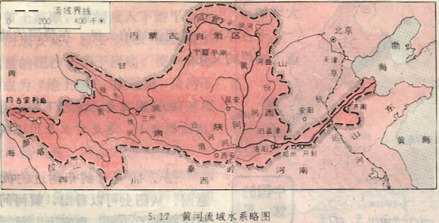

黄河俯瞰图

黄河俯瞰图

1928—1930年,他在山东省建设厅工作时,曾先后提出引黄灌溉和发展省内水电等建议,同样遭到反对。在他一再坚持下,只修成一座小型虹吸管和一座小水电站,但得不到推广。

治河实践遭到挫折,但张含英的治河意志没有改变。他积极从事治河历史与治河理论的研究。在美国留学期间,他曾向柯乐斯教授借阅过4册黄河资料,内容十分丰富。这给他回国以后的研究工作帮助很大。回国后,他又详细阅读和研究了中国历代治河的大量论著,提出两点新的认识:第一,要制订切实可行的治河计划,必须有充分的科学依据;第二,过去治理黄河,多侧重于孟津以下的黄河下游,而黄河为患的根本原因,是来自上中游的洪水和泥沙,所以专治下游,不能正本清源。

中国著名水利专家李仪祉于1931年2月24日在《大公报》上发表了“导治黄河宜注重上游”一文。3天之后,张含英也在该报发表了“论治黄”的文章。该文认为,对于传统治河观点而言,李仪祉提出要注重上游的意见,无疑是治河策上的新发展,但就治黄整体而言,就上中下游并重。此外,该文还深刻分析了黄河得不到治理的社会原因,如河政不统一,许多矛盾无法解决;保守思想作祟,新的科学技术得

黄河九曲

黄河九曲

1947年,张含英在中国工程师学会第十四届年会上发表了“黄河治理纲要”论文。这是他回国20多年研究黄河的总结论,可称之为其代表作。该文分总则、基本资料、泥沙之控制、水之利用、水之防范、其他共六部分,80条意见,约18000余字。他在总则中首先提出治河的基本原则:“治理黄河应防治其祸患,并开发其资源,藉以安定社会,增长农业,便利交通,促进工业,由是而改善人民生活,并提高其知识水平”。还指出:“治理黄河应根据需要达到之目的,政治经济之现实背景与未来之发展,及天然因素或条件,先行拟定治河之方策。此项方策并应随资料之补充,学术之进步,与社会之需求,每5年检讨一次,必要时修正之”。“治理黄河之方策与计划,应上中下三游统筹,干流与支流兼顾,以整个流域为对象”。“治理黄河之工事,凡能作多目标计划者,应尽量兼顾”。“治河之各项工事,彼此相互影响,应善为配合之”。“黄河之治理,应与农业、工矿、交通及其他物资建设连系配合”。在泥沙之控制部分,首先指出“黄河为患之主要原因为含沙量过多。治河而不注意泥沙之控制,则是不揣其本而齐其末”。并建议:“为求彻底明了泥沙之来源及河槽冲积之现象,应于流域以内布设观测站,河道择设观测段,并根据实地情况作控制之研究。”认为减少泥沙来源的主要方法是:“对流域以内土地之善用,农作方法之改良,地形之改变,沟壑之控制诸端

三轴压缩仪

三轴压缩仪

“宁绥平原土壤肥美,气候适宜,引水便利,素有粮库之称。惜旧有灌溉,工事虽多,今已逐渐湮废,且效能低微,故彻底整理扩充,应视为该区首要工作”。又提到“宁绥沿河地势较平,改进航运须以调整河槽方法为之。惟以目前需要而言,改善航道与修筑铁路两者孰为最宜,应先作比较研究,然后定之”。

晋陕间河段,“倘于龙门上之石门一带筑坝高一百五十至二百公尺,更于其上游建坝二处,即可将全段化为三湖……故此段亦为多目标开发计划之良好区域”。“河在陕县与孟津间位于山谷之中,且临近下游,故为建筑拦洪水库之优良区域。其筑坝地址应为陕县之三门峡及新安之八里胡同”。对于此段开发方案,文中作了比较详细的论证。认为应作一级开发(即八里胡同建高坝)和两级开发(即八里胡同和三门峡各建一低坝)两种方案的比较研究,并以国家财力而定取舍。八里胡同高坝方案可以进行综合利用,可控制下泄洪峰流量不超过10000秒立方米,发电装机可达120万马力以上(约90万千瓦)。如由于国家资金困难,可先筑低坝以拦洪。低坝坝址,八里胡同与三门峡都有条件,或先建三门峡以拦洪,以后再建八里胡同低坝以发电;或先建八里胡同低坝以拦洪,等到国家财力允许时再加高大坝,作综合利用。不管采用哪种方案,水库回水都不宜超过潼关,以保关中平原安全。最后他得出的结论是一级开发方案(即在八里胡同建高坝,进行综合利用),最为适宜。

“黄河下游……可建闸引水灌溉”、“应利用河水灌溉,并配合排水系统,引水洗碱”、“下游航行之利素不甚大,轮船行驶全不可能。应先配合防洪之需要,整理河槽……以期航运之逐渐发展”。

关于水之防范,首先指出“黄河下游为水患最多之区,亦河患特别严重之地,其治理目标,应列防洪为首要”。上述陕县至孟津间之筑坝拦洪与上中游泥沙之控制等事,均“应视为下游防洪之有效办法”。此外还提出在“郑县及兰封南岸,原武及开封北岸,长清或济阳北岸等处,可否开辟泄洪道,应分

黄河流域水系图

黄河流域水系图

在基本资料部分,该文详细列举了应调查研究水文、泥沙、蒸发、地下水、地形、地质、经济等情况及资源蕴藏量等项。在这里充分体现了作者科学治河的思想。这篇论文,对中华人民共和国建立后人民治黄有重要的参考意义。

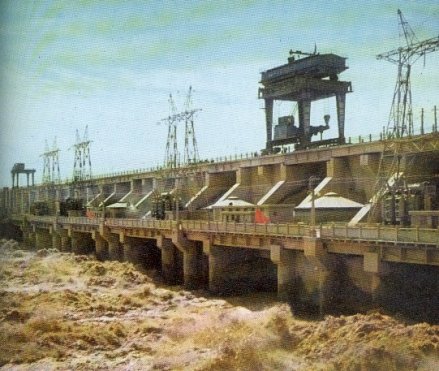

青铜峡水利枢纽

青铜峡水利枢纽

青铜峡水利枢纽

中华人民共和国成立后,张含英花费心血最多的仍然是黄河开发与治理。1949年以后,开始了人民治黄时期。张含英多年的治河宿愿,得到了实践的机会,他以满腔热情,投入人民治黄的行列。1949年,他受聘为解放区黄河水利委员会顾问,王化云主任向他征求治河意见时,即以《黄河治理纲要》作答。同时他还建议在郑州铁路桥以西的黄河北岸建闸引水灌溉。这个建议很快被人民政府采纳,1951年动工,1953年建成,使豫北36万亩农田获得黄河水灌溉之利。这就是开黄河下游引黄灌溉之先声的人民胜利渠。

1953年,由水利部、农业部、中国科学院和西北行政委员会等有关部门,组成了“西北水土保持考察团”,张含英为团长,自4月20日至7月15日,历时85天,行程2000多公里,对黄土高原的重点地区进行了考察研究,最后写成“西北水土保持考察团工作报告”。“报告”中指出:水土保持是根治黄河、发展农业生产、提高人民生活的根本工作,亦是综合性改造自然工作。开展西北水土保持,应在现有工作基础上,采取“全面了解,重点试办,逐步推广,稳步前进”的方针,配合黄河建设,结合农业生产,分别不同地区、不同情况,在“保原、固沟、护坡、防沙”总的要求下,以“拦泥蓄水,合理利用土地”的办法,逐步开展农、林、牧、水相结合的综合性的水土保持工作,有计划有步骤地做到“水不下原,泥不出沟,土不下坡,沙不南移”。为达到上述目标,应进行以下工作:①做好基本工作;②结合农业生产,开展群众性的水土保持工作;③有计划地发展林业,培植草原;④有重点地建立综合性国营农场;⑤设立水土保持的领导机构。这次考察为以后大规模开展水土保持工作打下了科学基础。

1954年,中国组成“黄河查勘团”,团长为水利部副部长李葆华,副团长为燃料工业部副部长刘澜波,包括苏联专家和中国工程师、科学家。张含英作为核心成员参加了该团的工作。从2月至6月,查勘河道3300公里,干流坝址21处,支流坝址8处,灌区8处、水土保持4处,下游堤防1400公里。这次查勘为制定黄河规划取得重要的第一手资料。由于张含英以前已多次考察黄河,对治黄有一套比较系统的意见,因而对这次考察起到了介绍情况和帮助决策的作用。

治理中的黄河

治理中的黄河

“黄河综合利用规划技术经济报告”所依据的资料,更为翔实,所包括的内容更为详尽,但就其规划思想而言,例如把黄河流域看作一个整体,提出上中下游统筹,干支流兼顾,除害兴利结合,多目标开发,有关部门互相协作,以促进全流域经济社会发展作为治河总目标等等,与张含英1947年所写的《黄河治理纲要》中所阐发的观点,则是互相吻合的。40年的治黄实践,也证明《纲要》中的许多建议是合理的,如龙羊峡、刘家峡、盐锅峡、三门峡均已建坝,发挥着作用。他所推荐的其他坝址,有的正在修建,有的正在作建坝的前期工作。因此,有理由说,《黄河治理纲要》中提出的规划思想及许多建议,代表了当代的治河水平,这是张含英对治理黄河的突出贡献。

60年代以后,张含英又潜心研究治黄历史,到80年代,先后出版了《历代治河方略探讨》、《明清治河概论》、《治河论丛续篇》等著作,其中《明清治河概论》一书获1989年首届中国科技史优秀图书荣誉奖。他治学严谨,一丝不苟,引用古籍,务求准确,为核订一句话,一个字,不惜查遍各种卷籍或版本。他为人正直,以自己的学术成就在水利界赢得了信誉。张含英是一位不知疲倦、永远进取的学者。如今仍坚持每天上午到办公室阅读文件和资料,以求跟上时代前进的步伐。

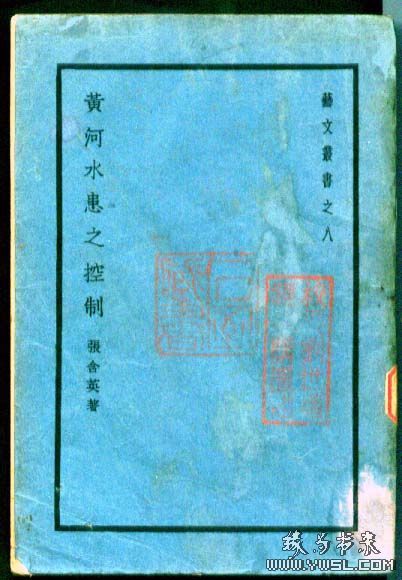

张含英作品

张含英作品

张含英

张含英

撰工作。

历代治河方略探讨

作者名称 张含英

作品时间2014-11-1

《历代治河方略探讨》是2014年11月1日黄河水利出版社出版的图书,作者是张含英。

明清治河概论

作者名称 张含英

作品时间2014-12

《明清治河概论》是2014年12月黄河水利出版社出版的图书,作者是张含英。

治河论丛

作者名称 张含英

作品时间2013-12

《治河论丛》是2013年12月1日黄河水利出版社出版的图书,作者是张含英。

2张含英.黄河志第三篇水文工程.上海:商务印书馆,1936.

3张含英.水力学.上海:商务印书馆,1938.

4张含英.黄河水患之控制.上海:商务印书馆,1938.

张含英

张含英

6张含英.历代治河方略述要.上海:商务印书馆,1945.

7张含英.黄河治理纲要.南京:《和平日报》,1947.

8张含英.防洪工程.上海:商务印书馆,1950.

9张含英.历代治河方略探讨.北京:水利电力出版社,1982.

10张含英.明清治河概论,北京:水利电力出版社,1986.

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。