-

徐州汉画像石艺术馆 编辑

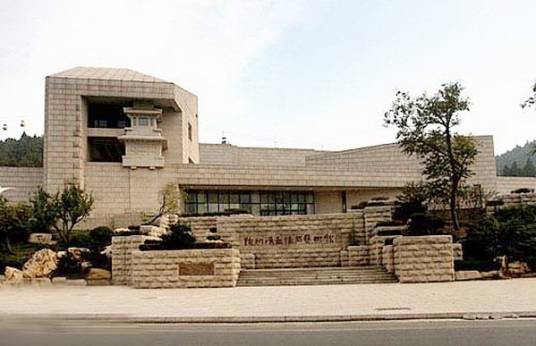

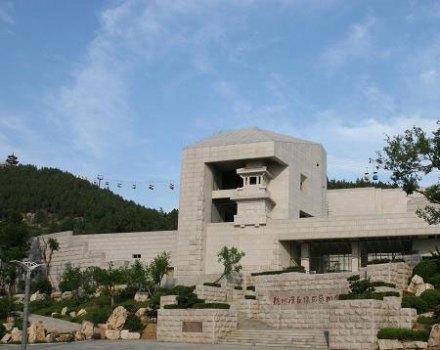

徐州汉画像石艺术馆位于在徐州市泉山区湖东路,在徐州云龙湖风景区内,依山面水。这是一座陈列、收藏、研究汉画像石的专题性博物馆,属于徐州博物馆, 被评为江苏省优秀博物馆、国家4A级旅游景区、国家二级博物馆、江苏省社科普及示范基地等称号。

徐州是中国汉画像石集中出土地,徐州的汉画像石与南京的六朝石刻、苏州的明清园林并称为“江苏三宝”。

徐州画像石题材丰富、内容广泛,包括有神话传说、历史故事、现实生活等内容,包含了汉代的政治、经济、思想、文化、民俗等各个方面,是汉代社会的一个缩影,是一部汉代史。

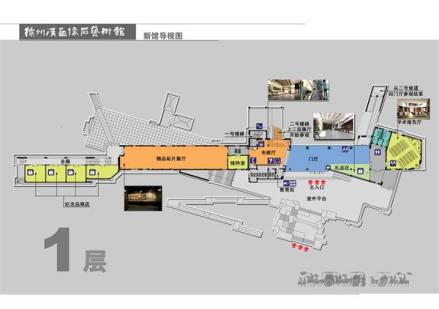

徐州汉画像石馆占地面积2万多平方米,建筑面积8000平方米。由北馆、南馆两部分组成。

中文名:徐州汉画像石艺术馆

地理位置:徐州市泉山区湖东路汉画像石馆

开放时间:全年 周二至周日 09:00-17:00(最晚入园16:30) 周一 不开放;周一闭馆,法定节假日除外)

景点级别:国家AAAA级景区

门票价格:免费

占地面积:2万多平方米

著名景点:汉石墨韵、石上史诗、汉石藏珍

官方电话:0516-85690228 0516-5690889

所属单位:徐州博物馆

1989年建成占地面积1万平方米,建筑面积2200平方米的徐州汉画像石艺术馆(北馆)建成,展出汉画像石187块。

1989年以后,徐州汉画像石馆藏品不断增加,原来的展出面积偏小,许多珍贵文物无法展示。

2001年徐州汉画像石馆开始扩建。新馆(南馆)和老馆比邻。

建筑特色

徐州汉画像石馆的大门为仿四川雅安的子母石阙用青石建成,馆名由著名国画大师李可染先生亲笔题写。展区以大殿为中轴线,依着对称的原则,建有南、北、中三组院落。整体建筑廊房相连,白墙、黛瓦、赭柱,与山石峭壁、松林绿叶相映。 另外,徐州汉画像石艺术馆将发掘出的大量由汉画像石构筑的祠堂、墓葬、神道、汉阙、墓门等建筑进行了复原,让参观者一下子便清楚了汉画像石的原本状态。

艺术风格

徐州的汉画像石浮雕感相当强,多使用深浮雕,画面比较丰富,层次多且都很丰满。

民间征集

徐州汉画像石艺术馆80%以上的汉画像石是从徐州及周边地区的民间征集而来,只有很少一部分是考古发掘而来。

文字描述

馆内有一批有文字的汉画像石。其中最有名的就是1982年发现于邳州燕子埠的汉画像石墓墓志铭。铭文记:“故彭城相行长史事吕守长缪宇”,“和平元年(150)七月七日故,元嘉元年(151)三月廿日葬”等百余字,字体为汉八分隶书。

北馆

北馆全景图

北馆全景图

第一展室陈列的是铜山县苗山汉墓出土的画像石,该墓1956年清理发掘,墓室结构为前堂、后室,全部用青石砌成,共有画像石9块,内容有乐舞图、庖厨宴饮图、比武行乐图、炎帝升仙图、黄帝升仙图等。其中以炎、黄帝升仙图最为精采,炎帝头戴斗笠,身着蓑衣,手持耒耜,引凤升天;黄帝熊首人身,口吐仙气,体生双翼,飞黄腾达、乘黄升仙。

北馆地图

北馆地图

其中的西王母图象是迄今发现汉画像石中时代最早的。画面中的西王母头戴胜饰凭几坐在楼上,楼下有青鸟为其衔食,楼房外有神人捣药,楼房的上面有三足鸟和九尾狐,接着刻有人首蛇身、马首人身、鸟首人身和一个佩剑的长者拱手朝拜西王母。这幅画像石的右面,刻有弋射图、建鼓舞、比武图、斗鸡图等生活内容的图象。

第三展室陈列的是铜山县散存汉画像石,其中铜山县青山泉出土的“纺织图”为馆藏珍品。汉代徐州一带纺织业较为发达,已出土“纺织图”7块,故宫博物院、中国历史博物馆、徐州博物馆各存一块。青山泉“纺织图”为寻常人家的纺织情景,从图中可以看出织布、络纱、摇纬的全过程,织机上的妇女正转身接抱送来的婴儿,生活气息十分浓厚。

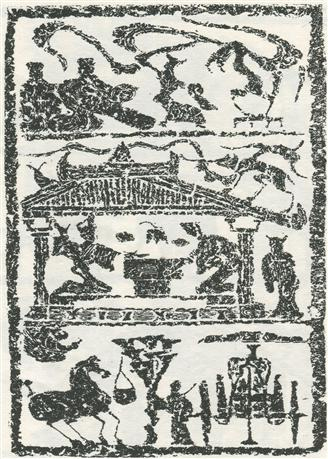

第四展室共陈列画像石40块,主要集中了铜山县洪楼汉墓、汉王汉墓、利国汉墓出土的汉画像石。洪楼画像石主要为祠堂画像,画像内容有“迎宾宴饮图”、“车马出行图”、“ 总会仙倡图”等。这批画像石画幅巨大、雕技朴拙,内容丰富。如“总会仙倡图”画面高1.1米,长2.2 米,上面刻有雷公雨师出行、象奴戏象、转石成雷、水人弄蛇、幻人吐火等内容,这些内容和张衡《西京赋》中描写的当时大型百戏演出场景十分相近。

第五展室陈列8块画像石均为徐州市贾汪区出土, 内容有珍禽异兽、羽人戏麒麟、傩舞图、秦始皇泗水取鼎图等,雕刻技法为浅浮雕,时代为东汉晚期。

其中《泗水取鼎》最为精彩,此图刻画了龙咬断鼎绳时的紧张场面。《史记·武帝纪》载:“禹收九牧之金,铸九鼎,象九州。”九鼎即为王权的象征。《史记·秦始皇本纪》载:秦始皇巡行天下,“过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水,使千人没水求之,弗得。”《水经注·泗水》记述:“秦始皇时,而鼎见于斯水……系而行之,未出,龙齿啮断其系。”

第六展室陈列的11块画像石为睢宁九女墩汉墓出土,该墓为大型石室墓,1954年清理发掘。画像内容有青龙、白虎、车骑过桥、宾主宴饮、侍者献食、仙人点灯、玉免守鼎等,该墓画像石画面宏大、内容丰富、雕刻精细,生动地反映出墓主人生前钟鸣鼎食、豪华富贵、死后企求羽化登仙、步入天界的情景。该墓画像石均为平面剔地线雕,时代为东汉晚期。

第七展室陈列的为睢宁县双沟出土,张伯英先生收藏、其后人捐赠的画像石。张伯英,字勺圃,铜山县榆庄人,民国著名收藏家、书法家。张伯英收藏的汉画像石内容有牛耕图;伏羲、女娲;门阙建筑、车马建筑图等。其中《牛耕图》反映了当时农业的发展水平,郭沫若在《中国史稿》一书中,就以这块汉画像石为汉代生产水平的标志文物。

南馆

南馆由建筑设计大师、清华大学教授关肇邺先生主持设计,依山就势,建筑掩映在郁郁葱葱的树木中,突现出汉文化博大精深的地域文化特征。

新馆

新馆

神道天路

南馆一层

南馆一层

承天敬祖

祠堂,又称庙堂、石室,是汉代陵区地面上最重要的建筑,也是古人敬天承祖,祭祀亡灵的主要场所。

汉代石式祠堂的建造是用石材雕凿而成,在风格上追求古朴、对称、协调,给人以沉稳庄重之感,特别是在屋面的处理上,用整块大型料石“橡架高丈余,镂石作椽瓦屋,施平天造”(郦道元:《水经注》),四壁作制工丽,刻画着为祭祀先祖而创作的精美壁画。画像石祠堂是绘画、雕刻、建筑艺术的综合统一,代表了汉代艺术的最高成就。汉代祠堂规模大小不同,样式有异。

天工神韵

汉画像石是绘画和雕刻结合的艺术,其艺术特色反映了时代的气质、风尚。

南馆二层

南馆二层

汉石春秋

汉画像石,以现实主义的手法,再现了汉代社会生活的各个方面,表现了人们对现实生活的眷恋;同时以浪漫主义的手法,创造出当时人们幻念中的鬼神世界,体现了人们对死后的追求。

丝国天衣、汉服华彩

汉画像石中有许多描绘当时“女修织衽”的纺织情景。

衣冠是身份的象征,衣冠楚楚是贵族必须的修养,汉代衣冠的制度突出特点是高冠博带、深衣襜褕,这些形象在画像石上随处可见。汉代官吏的服饰,锦绣文华,色彩艳丽,即所谓“章服”制度。

耕耘稼穑、饮食为天

汉代人特别重视饮食以及饮食的礼节文化。徐州汉画像石中大量的图像表现了当时人们的饮食文化。古代,人们多把厨房设在正堂之东,因此也叫“东厨”。曹植《当来时大难》诗中说:“日苦短,乐有余,乃置玉樽办东厨”。

如翚斯飞,宫室建筑

现存的大量汉代建筑遗址大都是汉阙、祠堂等石结构。但这时期建筑形象的资料却非常丰富,大量的汉代画像砖、画像石和明器,对真实建筑的形象、室内布置、以及建筑组群布局等方面都作出形象具体的补充。

丽服扬靓、乐舞百戏

徐州画像石中常见的乐舞表演有长袖舞、建鼓舞、傩舞等,还有大型的广场演出总汇仙倡,杂技节目也是琳琅满目。

出舆入辇、宝马雕车

南馆三层

南馆三层

分曹并进、六博游戏

汉画像石中最常见的游戏内容为六博。六博的历史悠久,东汉许慎《说文》载:“古者乌曹作博。”《世本·作篇》也说“乌曹作博”。乌曹是夏桀的臣子,距今三千五百多年了。博戏为二人投骰行子,以筹计数。

生死相依、男欢女爱

汉画像石中有许多表现男女相爱内容的画像。如牛郎织女等神话故事。在众多的爱情题材的画像中,有一些用写实手法直接表现男女相爱的场面,有男女接吻图、男女交媾图等。

历史故事,抑恶扬善

徐州汉画像石中有许多历史故事,其题材内容依据史书典籍中寓意深邃的故事,创作出的有现实意义的画面。这部分的内容,精心选材,以图说史,阐述封建伦理大义,图谶神权天授之理,其中有孔子见老子、孔子问师、孔门弟子、周公辅成王、二桃杀三士、秦始皇泗水取鼎等。这些画面大都刻画在祠堂中,有“恶以戒世,善以示后”的意义。

菩提正果,佛教初传

早期佛教徒对佛的崇敬,是用某种象征物代表世尊(如智慧树)来象征。因此,东汉初期佛教传入中国的时候,人们只有用佛经故事的内容,来表示对佛的尊敬。

止戈为武,征战修兵

徐州汉画像石中反映习射比武、格力竞技的内容特别丰富。 东汉建武九年(33年)至延熹元年(158年),东汉王朝与匈奴进行的一场长期、大规模的民族战争。 汉画像石将这一重大历史事件记录下来。

光怪陆离,神话传说

画像石中有东王公、西王母;三足鸟、九头兽;昆仑仙境、 珍禽异兽等。

千秋地宫

墓室作为死者的葬身之所,在古代被视为阴间住宅,予以高度重视。汉代,豪强之家生时姿意享乐,极尽其欲,死后则崇仰厚葬,墓室装饰风气盛行,各地根据当地的自然条件,选择不同的材料,营建不同风格的墓葬。加之崇仰鬼神,迷信好名之风甚盛,多爱把自己所崇拜、爱慕的东西在墓中雕刻成画。同时,徐州附近盛产石灰岩青石,为营造画像石墓提供了石料来源,因此,众多汉画像石祠堂、墓葬,便在徐州一带盛行起来。

碑刻题记

徐州见于史籍或金石著作的汉碑很多,其中有碑名可考的十一种。徐州地面传世的汉碑大部分失落亡佚。

徐州发现的一批汉代石刻文字,大约在20余方,有的刻在画像石上,称之为题记;有的直接刻在石上,称之为刻石。汉画像石上,刻在物像旁边,称之为“榜题”,刻在画图外,称之为“题记”,题记内容包括有纪年、墓主人姓名、身份、生平事迹、建筑费用等。

乐舞六博图

乐舞六博图

纵:一零八厘米; 横:五十八厘米 ;厚:六十厘米

沛县古泗水出土

浅浮雕

石刻两面刻画。一面分三格:上格为乐舞表演,一人长袖起舞,一人倒立,两人伴奏。中格刻二人在室内对博。下格中刻一树,树上挂有喂马的食具,驭马者正在喂马,右边刻一正面透视的轺车。另一面分两格,各刻一凤鸟。周边饰幔纹、菱形纹。

建鼓舞

时代:东汉

纵:五十七厘米;横:五十六厘米;厚:十九厘米

凤凰山汉墓小祠堂

这是一个小祠堂的右壁,画面中间刻建鼓舞,鼓旁有二人蹴鞠持桴击鼓,二人手摇鼗鼓吹奏排箫。边饰有菱形纹。

泗水捞鼎

时代:东汉

纵:二二一厘米;横:九十厘米;厚:二十一厘米

贾汪区散存·祠堂山墙石

建鼓舞

建鼓舞

迎宾宴饮

时代:东汉

纵:一零三厘米;横:二一四厘米;厚:二一厘米

铜山县洪楼祠堂·祠堂后壁

浅浮雕

画面分两格:下格为迎宾场面,高大的子母阙前主人揖客致礼,右侧有轺车、大车。上格两厅堂内帷幕高悬,几案上酒具罗陈。男女主宾分别在堂中交谈,『有朋自远方来,不亦乐乎!』画面反映了汉代封建贵族阶层礼尚往来、待人接物的实景,也可窥见当时建筑水平和建筑风格之一斑。边饰菱形纹。

力士图

时代:东汉

力士图

力士图

铜山县洪楼祠堂·三角隔梁

浅浮雕

石刻三面有画。一面为力士图,图刻七力士,头戴武士冠,插有雉羽,有背牛、扛鼎,还有拔树、伏虎等。

序号 | 分类 | 篇名 | 著译者 | 刊物名称 | 出版年、期或出版时间 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 综 合 | 论徐州汉画像石 | 王黎琳 | 文 物 | 1980年2期 |

2 | 综 合 | 徐州地区的石椁墓 | 王 恺 | 江苏社联通讯 | 1980年13期 |

3 | 综 合 | 苏鲁豫皖交界地区汉画像石墓的分布与墓葬形制——汉画像石墓研究之一 | 王 恺 | 江苏考古学会年会学术论文(1981年) | 1981年 |

4 | 综 合 | 有关画像石的几个问题 | 武利华 | 江苏考古学会1982年年会论文选 | 1982年 |

5 | 综 合 | 徐州汉画像石艺术散论 | 陈永清、田秉锷 | 江苏考古学会1982年年会论文选 | 1982年 |

6 | 综 合 | 苏鲁豫皖交界地区汉画像石墓墓葬形制 | 王 恺 | 汉代画像石研究;文物出版社 | 1987年 |

7 | 综 合 | 略述苏北地区汉画像石墓与汉画像石刻 | 尤振尧 | 汉代画像石研究;文物出版社 | 1987年 |

8 | 综 合 | 绚丽的画卷形象的史籍——徐州汉画像石一瞥 | 李文杰 | 旅 游 | 1987年6期 |

9 | 综 合 | 深沉雄大、艺术瑰宝——徐州汉画像石 | 李银德 | 中国文物世界(香港) | 1988年46期 |

10 | 综 合 | 苏鲁豫交界地区汉画像石墓的分期 | 王 恺 | 中原文物 | 1990年1期 |

11 | 综 合 | 自然与人的契合与“完美” | 王圣云 | 汉画研究 | (1991)年创刊号 |

12 | 综 合 | 徐州汉画像石研究综述 | 武利华 | 汉画研究 | 1992年2期 |

13 | 综 合 | 徐州汉画像石研究中公认现象的再认识 | 王黎琳 | 徐州师范学院学报 | 1992年3期 |

14 | 综 合 | 徐州地区的汉代石椁墓 | 王 恺 | 汉文化研究论丛 | 1993年第一辑 |

15 | 综 合 | 苏鲁豫皖交界区西汉石椁墓及其画像石的分期 | 燕生东、刘智敏 | 中原文物 | 1995年1期 |

16 | 综 合 | 徐州的几座再葬汉画像石墓研究 | 周保平 | 文 物 | 1996年7期 |

17 | 综 合 | 徐州汉画像石管窥 | 郭希铨 | 淮海文汇 | 1997年3期 |

18 | 综 合 | 徐州汉画像石 | 钱国光 | 中国名城 | 1997年3、4期 |

19 | 综 合 | 鲁东南与苏北汉画像石之比较 | 宋岩泉 | 东南文化 | 1997年4期 |

20 | 综 合 | 略论徐州汉画像石 | 朱勇前 | 西北美术 | 2000年2期 |

21 | 综 合 | 石质档案之精品——徐州汉画像石 | 赵 杰 | 档案与建设 | 2004年8期 |

22 | 综 合 | 徐州地区早期汉画像石的产生及相关问题 | 刘尊志 | 中原文物 | 2008年4期 |

23 | 综 合 | 徐州汉画像石在《美术史》课程教学中的资源开发 | 杨修红 | 文教资料 | 2009年11期 |

24 | 发掘报告 | 江苏睢宁县发现古墓葬 | 文 物 | 1954年5期 | |

25 | 发掘报告 | 江苏睢宁九女墩汉墓清理简报 | 李鉴昭 | 考古通讯 | 1955年2期 |

26 | 发掘报告 | 徐州市建筑工地发现汉代文物 | 张恺慈 | 文 物 | 1957年1期 |

27 | 发掘报告 | 睢宁县土山发现汉代石墓群 | 李鉴昭 | 文 物 | 1957年3期 |

28 | 发掘报告 | 江苏发现的一批汉代画像石 | 王德庆 | 文物参考资料 | 1958年4期 |

29 | 发掘报告 | 徐州市韩山东汉墓发掘简报 | 钱国光、李银德 | 文 物 | 1990年9期 |

30 | 发掘报告 | 徐州青山泉水泥二厂、二号汉墓发掘简报 | 邱永生 | 中原文物 | 1992年1期 |

31 | 发掘报告 | 徐州琵琶山二号汉墓发掘简报 | 耿建军 | 东南文化 | 1993年1期 |

32 | 发掘报告 | 邳州车夫山汉画像石 | 姚景洲、贾庆华 | 东南文化 | 1999年2期 |

33 | 发掘报告 | 江苏徐州市翠屏山西汉刘治墓发掘简报 | 徐州博物馆 | 考 古 | 2008年9期 |

34 | 考古通讯 | 省文化局把徐州市附近汉画像石集中保管 | 文物参考资料 | 1956年10期 | |

35 | 艺术 美术 图象 | 试析徐州十里铺东汉墓一幅画像石墓 | 夏超雄 | 考古与文物 | 1983年3期 |

36 | 艺术 美术 图象 | 徐州汉画像石中黄帝、炎帝像考释 | 武利华 | 文博通讯 | 1984年6期 |

37 | 艺术 美术 图象 | “人面鸟”考 | 王 恺 | 考古与文物 | 1985年6期 |

38 | 艺术 美术 图象 | 栩栩如生的狩猎场面,精彩纷呈的神话故事——参观徐州出土的汉画像石 | 文 汇 报 | 1986-2-13 | |

39 | 艺术 美术 图象 | 朝圣安乐图——沛县栖山汉画像石浅析 | 考古与文物 | 1991年3期 | |

40 | 艺术 美术 图象 | 徐州汉画像石“击马”图 | 刘敦愿 | 文物天地 | 1992年4期 |

41 | 艺术 美术 图象 | 汉画像中的升仙图象 | 周保平 | 辽海文物学刊 | 1993年2期 |

42 | 艺术 美术 图象 | 徐州洪楼两块汉画像石考释 | 周保平 | 中原文物 | 1993年2期 |

43 | 艺术 美术 图象 | 徐州东汉画象中炎帝神农图象 | 郑 钺 | 农业考古 | 1995年3期 |

44 | 艺术 美术 图象 | 天汉真韵—徐州白集汉墓 | 刘剑林 | 美 术 | 1996年1期 |

45 | 艺术 美术 图象 | 白集汉墓画像石 | 徐延平、徐龙梅 | 江苏地方志 | 1998年4期 |

46 | 艺术 美术 图象 | 徐州汉代画像石“百戏图像”解读 | 席 彬 | 艺术考古 | 2008年3期 |

47 | 艺术 美术 图象 | 沛县栖山石椁墓中的“西王母”画像管见 | 四川文物 | 2010年1期 | |

48 | 艺术 美术 图象 | 浅谈徐州汉画像石的装饰风格 | 金裕龄 | 江苏画刊 | 1986年4期 |

49 | 艺术 美术 图象 | 徐州汉画像石刻艺术品读与联想 | 陶义德 | 书与画 | 2000年3期 |

50 | 艺术 美术 图象 | 浅谈徐州汉画像石的艺术特征 | 邵统平 | 徐州教育学院学报 | 2006年1期 |

51 | 艺术 美术 风格 | 徐州汉画像石装饰艺术研究 | 侯晓宇 | 2006年 | |

52 | 艺术 美术 风格 | 徐州汉画像石中的现代性思考 | 朱 翔 | 艺术百家 | 2007年3期 |

53 | 艺术美术 地上建筑 | 徐州汉画中的古建筑 | 唐士钦 | 中原文物 | 1991年3期 |

54 | 艺术美术 地上建筑 | 从两汉徐州画像石看两汉建筑 | 徐建国 | 汉画研究 | 1992年2期 |

55 | 艺术美术 地上建筑 | 徐州汉画像石室祠建筑 | 徐建国 | 中原文物 | 1993年2期 |

56 | 艺术美术 地上建筑 | 对几幅徐州地区"汉代建筑画像石"的重新释读 | 周学鹰、田晓东 | 中国矿业大学学报 | 2002年2期 |

57 | 艺术美术 地上建筑 | 徐州市域的“两汉建筑文化” | 周学鹰 | 同济大学学报 | 2002年2期 |

58 | 艺术美术 地上建筑 | 徐州地区的两汉建筑文化 | 朱翔, 李宪锋 | 美术观察 | 2006年3期 |

59 | 艺术美术 地上建筑 | 汉代建筑文脉对徐州地区现代建筑创作发展的关系研究 | 董大鹏 | ||

60 | 艺术美术 地上建筑 | 再生与重组:汉画像石的文化艺术内涵在徐州城市公共空间中的构筑 | 胡 彬 | ||

61 | 艺术美术 地上建筑 | 室即墓室 | 杨爱国 | 文 物 | 1998年9期 |

62 | 艺术 美术 雕刻 | 论汉代雕塑的造型语境--由徐州西汉雕塑引发的思考 | 唐成辉 | 上海艺术家 | 2007年3期 |

63 | 艺术 美术 雕刻 | 徐州汉画像石刻艺术研究 | 汤永炎 | 艺术百家 | 2008年8期 |

64 | 艺术 美术 雕刻 | 江苏徐州出土的汉代陵墓石雕 | 杨孝军 | 四川文物 | 2009年1期 |

65 | 艺术 美术 绘画 | 苏鲁豫皖区汉画像视觉形式演变的分期研究 | 郭晓川 | 考古学报 | 1997年2期 |

66 | 艺术 美术 绘画 | 徐州汉画像石对视觉空间的探索 | 刘剑林 | 美 术 | 1999年1期 |

67 | 艺术 美术 绘画 | 徐州汉画像石立体主义之创造 | 唐 军 | 美 苑 | 2000年5期 |

68 | 艺术 美术 绘画 | 浅析徐州汉画像石的“意象”造型 | 徐州师范大学学报;哲学社会科学版 | 2006年4期 | |

69 | 艺术 美术 绘画 | 徐州汉画像石构图艺术浅析 | 滕建志 | 徐州教育学院学报 | 2007年1期 |

70 | 艺术 美术 绘画 | 对徐州汉代石刻画像造型分类的思考 | 刘海波 | 浙江工艺美术 | 2007年3期 |

71 | 艺术 美术 绘画 | 论徐州汉代石刻画像的时间维度造型 | 李 芬 | 浙江工艺美术 | 2008年2期 |

72 | 艺术 美术 绘画 | 论徐州汉代石刻画像的时间维度造型 | 李 芬 | 艺术教育 | 2008年11期 |

73 | 艺术 美术 绘画 | 徐州两汉文化视觉设计元素初探 | 姚君洲 | 2008 | |

74 | 艺术 美术 绘画 | 论徐州汉画像的意象造型对现代壁画创作的启示 | 王瑞芹 | 2006 | |

75 | 艺术 美术 绘画 | 汉画像石艺术的现代化转化之可行性 | 张 强 | 2003 | |

76 | 艺术 音乐 舞蹈 | 徐州汉乐舞画像石初探 | 欧筱琦 | 汉文化研究论丛 | 1993年第一辑 |

77 | 艺术 音乐 舞蹈 | 徐州汉画像石中乐舞研究 | 李爱真、刘振 | 黄钟·武汉音乐学院学报 | 2005年1期 |

78 | 艺术 音乐 舞蹈 | 徐州地域文化中的仿汉乐舞 | 李阿东 | 剧影月报 | 2007年3期 |

79 | 艺术 音乐 舞蹈 | 徐州汉画像石及汉俑中的舞蹈赏析 | 李 枚 | 无锡商业职业技术学院学报 | 2008年6期 |

80 | 艺术 音乐 舞蹈 | 鲁南及徐州地区汉画像石的音乐考古研究 | 曲怡桦 | 2005 | |

81 | 艺术 体育 杂耍 | 徐州汉画像石中的体育形象 | 唐世钦 | 体育文史 | 1988年1期 |

82 | 艺术 体育 杂耍 | 汉画中体育图像述论 | 刘秉果 | 汉文化研究论丛 | 1993年第一辑 |

83 | 艺术 体育 杂耍 | 对汉代徐州“百戏”资源的开发研究 | 李鹏程 | 吉林体育学院学报 | 2009年5期 |

84 | 社会生活 考古历史 | 试谈汉画像石起源 | 王黎琳 | 江苏省哲学社会科学联合会1980年年会论文选(考古分册) | 1980年 |

85 | 社会生活 考古历史 | 徐州汉画像石墓墓主身份考 | 李银德 | 中原文物 | 1993年2期 |

86 | 社会生活 考古历史 | 关于汉代升仙思想的两点看法 | 孟 强 | 中原文物 | 1993年2期 |

87 | 社会生活 考古历史 | 东汉永寿元年徐州从事墓志 | 李银德、陈永清 | 文 物 | 1994年8期 |

88 | 社会生活 考古历史 | 徐州大庙汉画像石晋墓 | 孟强、李祥 | 考古年鉴 | 1997年 |

89 | 社会生活 文化思想 | 画神的人文效应 | 王圣云 | 汉画研究 | 1992年2期 |

90 | 社会生活 文化思想 | 十字穿环:汉代人宇宙观的符号象征 | 朱存明 | 汉文化研究论丛 | 1993年第一辑 |

91 | 社会生活 文化思想 | 徐州汉画像石中的神话研究 | 刘静晶 | 艺术百家 | 2005年6期 |

92 | 社会生活 文化思想 | 从徐州汉画像石中乐舞艺术造型领略汉代审美风情 | 王璐璐 | 剧影月报 | 2008年4期 |

93 | 社会生活 政治 | 徐州汉墓与汉代社会研究 | 刘尊志 | 2007 | |

94 | 社会生活 宗教 | 江苏汉画像石动物图像的宗教意识思考 | 汪小洋 | 江苏大学学报 | 2002年4期 |

95 | 科学技术 工商业 | 从考古资料看两汉时代的江苏经济 | 苏 文 | 东南文化 | 1989年3期 |

96 | 科学技术 农业 | 睢宁双沟东汉画像石刻《牛耕图》的剖析 | 尤振尧 | 江苏省哲学社会科学联合会 1980年年会论文选(考古分册); 1980年江苏省博物馆学会、 考古学会成立大会学术论文集(第三册) | 1980年 |

97 | 科学技术 农业 | 从《牛耕图》谈东汉时徐淮地区农业生产状况 | 尤振尧 | 中国历史 | 1984年2期 |

98 | 科学技术 农业 | 从画象石刻《纺织图》看汉代徐淮地区农业生产状况 | 尤振尧 | 古今农业 | 1990年1期 |

99 | 科学技术 农业 | 淮海地区牛耕画像石与汉代耦犁二牛三人问题的探讨 | 郭世玉 | 农业考古 | 2004年3期 |

100 | 论评、展览、会议、书刊序等 | 1992年徐州中国汉画学术讨论综述 | 周保平 | 徐州师范学院学报 | 1993年1期 |

101 | 论评、展览、会议、书刊序等 | 协调环境传达汉韵——徐州汉画像馆扩建工程的创作实践与体会 | 姜娓娓 | 华中建筑 | 2003年5期 |

102 | 论评、展览、会议、书刊序等 | 江苏徐州白集汉画像石墓研究评述 | 杨修红 | 文教资料 | 2009年13期 |

103 | 白集汉代画像石 | 美 术 | 1996年1期 |

2012年10月,由南阳汉画馆、重庆中国三峡博物馆、徐州汉画像石艺术馆联合举办的《大汉气象——中国汉代画像艺术展》,在重庆中国三峡博物馆正式开展。展览共分四个部分,第一单元“汉魂——汉代社会的缩影:汉代画像艺术”;第二单元“汉风——绣像的汉代史:汉代的世间百态”;第三单元“汉韵——楚汉浪漫主义精神:汉家情怀”及结束语“雄浑、浪漫、写意、灵动——汉代画像艺术的特色”。展览还采用现代技术手段,将汉画艺术通过动漫形式呈现给观众,使“动”与“静”有机结合起来。展览另外设有观众互动区,将拓片的制作方法、步骤用文字形式告诉观众,让观众参与拓片的拓制,融知识性和趣味性于一体。此次展览共展出画像石、画像砖原件19件,复制品27件,拓片95幅。

徐州汉画像石艺术馆

徐州汉画像石艺术馆

重新改造开放的徐州汉画像石艺术馆新馆整体格调清新典雅,大气庄重,全新的色彩和灯光更好的烘托了展品特性,更生动的展现了两汉时期人民的衣食住行,为广大游客提供了更鲜活的展览体验。

地理位置

江苏省徐州市泉山区湖东路。

徐州汉画像石艺术馆

交通指南

乘飞机:机场-104国道-三环南路-湖东路-汉画像石馆

乘火车:从徐州火车站坐55路公交汽车到滨湖公园东门下车,顺湖东路南行500米左右。

乘公交车:乘游2、47、63、游3路公交汽车,汉画像石馆下车。

开放时间

开放时间为每周二至周日9:00—17:00(16:30停止入馆),周一闭馆(法定节假日除外)。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。