-

徐州古城墙 编辑

徐州古称彭城,是中华民族的人文始祖黄帝的最早都城之一,舆地志云:“涿鹿本名彭城,黄帝初都,迁有熊也。” 之后尧帝将篯铿封于彭城,建立了大彭氏国,成玄英疏:「尧封于彭城,其道可祖,故谓之彭祖。」 大彭历事虞夏,于商为伯,武丁之世灭之,约存在八百年而亡,同治本《徐州府志》记载:“彭城故城。今府治,古彭城国,汉以后为郡县治。” 《太平寰宇记》也说:“今(彭祖)墓犹存,故邑号大彭焉。”

可见彭城历经四千年城址位置基本未变。徐州历代城墙或因战火遭到破坏或因洪水埋于地下,从而形成了徐州老城区今天“城叠城”的奇观。

随着徐州旧城改造工程的进行和徐州轨道交通项目的施工,将会有更多的城墙遗址被发现。

徐州地表残存的明清古城墙即快哉亭公园的东南城角和夹河街附近的护城石堤,有专家和市民建议修建城墙遗址公园或城门遗址下沉式广场。

中文名:徐州古城墙

外文名:City Wall of Hsuchow

地理位置:江苏省徐州市中山北路147号附近

著名景点:白门、黄楼、快哉亭、燕子楼、彭祖楼

历史记载:左传·成公十八年:“同伐彭城”

徐州古城墙

徐州古城墙

炎黄时代的彭城,在今徐州一带,这里是南玉北渐时期良渚文化晚期(约2800B.C.至2300B.C.)的考古遗址分布密集区和中心区。据先秦古籍《世本》记载:“涿鹿在彭城,黄帝都之”,《舆地志》云:“涿鹿本名彭城,黄帝初都,迁有熊也”。

五帝时期,篯铿因擅长烹饪野鸡汤,受帝尧的赏识,被封于彭城,建立大彭氏国,又称彭铿,因而彭祖之名,源于彭城。

夏禹治水时,把全国疆域分为九州,徐州即为九州之一。当时“徐州”只是作为一个自然经济区域的名称,彭城邑成为这一区域的中心城市。

夏商时期,大彭氏国很强盛,曾为五伯之一。

西周时期,徐偃王北走彭城武原,改东山为徐山。

春秋战国时期,彭城为宋邑,据考证宋悼公后宋国迁都彭城。

秦汉之际,后楚怀王熊心徙都彭城,西楚霸王项羽定都彭城。从这里走出的布衣皇帝汉高祖刘邦则一统天下,开创了历史上辉煌的汉王朝。

西汉时期,彭城为刘氏同姓王的重要封国——楚国和彭城国。

东汉末年,曹魏迁徐州刺史治彭城,始称徐州。

历代建置

徐州老牌楼

徐州老牌楼

周彭城邑:徐州建城的历史,最早见诸文字记载的是《左传》鲁成公十八年即周简王三十三年(公元前573年)的彭城邑,当时驻守彭城的军队有三百乘,手千丈之城万户之邑。可见城的规模之大,距今(2015年)已有2588年,是江苏省有文字记载建城史最早的城市。

汉交城:西汉楚元王刘交,以春秋宋都城郭为基础,扩大范围,加筑城外城,《读史方舆纪要》记载:“《城邑考》:州外城楚元王交所筑”。修筑后的彭城墙厚壕深,非常坚固。

晋刘裕城:东晋安帝义熙十二年(公元416年),汴水暴涨,城崩塌,时大将刘裕驻徐,“悉以砖垒,楼橹赫突,南北所无”(《水经注》)。

唐贞观城:南北朝陈宣帝太建十年(公元570年)令大将吴明彻攻彭城,旷日未克,乃堰泗水灌城,城再次被毁。唐贞观五年(公元632年)重建徐州城,但其规模不如刘裕城宏伟。

金正大城:以后屡有修建,直至金哀宗正大元年(公元1224年),完颜仲德垒石为基,增城之半,这时徐州城之规模方几近刘裕城。

明洪武城:公元1352年,元右丞相脱脱亲率大军,镇压徐州李二起义,以百炮轰城,城尽毁,后建城于奎山脚下,改名为武安州。明洪武年间废武安城,仍迁回故址重建徐州城。城墙以砖石垒砌,周长九里余,城高及底宽均为二丈三,顶宽一丈一。城门四开:东曰河清门,西曰通汴门,南曰迎恩门,北曰武宁门。城外环以护城河,深宽各三丈许。

明崇祯城:明天启四年(公元1624年),黄河决堤,水深一丈三,城完全被淹,于是迁至城南二十里铺重建,这是徐州第二次迁城。崇祯元年(公元1628年)水退,城内淤积泥沙厚达一至五米,文物悉埋于积沙之中。时兵备道唐焕于原址重建,是谓崇祯城,城规模及形制与地下洪武城雷同且相重合。城东门、北门沿袭旧称,西门易名为武安门,南门改称奎光门。

清康熙城:清康熙七年(公元1668年)郯城地震,波及徐州,全城又毁,后历经五十六年方复建完原城。

清嘉庆城:嘉庆二年(公元1797年)至嘉庆五年,扩建徐州城,周长十四里半,已经大大超过洪武城规模。

清代咸丰后:清政府为了抵御太平天军的北伐和捻军攻打徐州,在老城的周围增添外土垣,1885年筑北关土城,1858年筑西关土城和西南土城,1859年又曾筑南关土城。土城设六门,炮台十数座。又于黄河以北今坝子街筑城,开四门,设炮台两座,与府城隔河相望,互为倚角。这时的徐州城,规模宏大,城内道路整齐,府道衙门、都司、察院等宫廨林立,半官、学府、祠堂、会馆等雕梁画栋,并有“五楼二观八大寺,七十二庵布其中”的歌谣。

民国时期:公元1928年,国民党军队刘峙驻守徐州城将城垣拆除,只留下快哉亭公园内约一百五十米旧城墙以资见证。

现存城池遗址:徐州现存的古城遗址是清朝嘉庆年间所建,是沿袭明城墙城基重建的。 城设四门,以徐州府衙和鼓楼为中心,以府衙三堂相重的轴线向南延伸,出府衙是为鼓楼大街、向南延伸是为南门大街,这是全城的一条中轴线,由轴线向东向西各排列三条大街与轴线相垂交,此外在轴线西边还有一条与之相平行的北门大街,从而构成全城路网格局,在这个路网上分布着衙、署、官、院、庙等公建,南门大街则是商街大街,店铺林立。城东南隅有快哉亭,西南角城楼为燕子楼。古城的这一格局保留至今仍依稀可辨,许多街巷名称还沿用至今,马市街、富庶街、富贵街等在20世纪八十年代仍保有当年风貌。一些衙署、庙宇除少数被后来新开道路冲掉外,大多有遗址尚存,其中以徐海道署存留最好(现只保存有大堂五间和影壁墙一座.),是江苏省三个道衙仅存的一个。

拆毁经过

徐州城墙被拆除发生在1928年。有资料记载:当时国民党第一军军长刘峙驻防徐州,他认为旧城墙有碍现代国防建设,决定拆除,便找到铜山县县长刘炳晨(当时徐州市区所在地属铜山县管辖)。

刘炳晨正为教育经费发愁。因铜山县的教育经费全凭马场湖、石狗湖等处湖田地租收入维持,湖田欠收,资金便没有了着落,县里中小学教职员工已经几个月没发工资了。听到城墙拆除后可以变卖城墙砖的提议,刘炳晨很快就同意了,并商议决定,将变卖城墙砖所得的钱款全部充作教育经费。为此,刘炳晨安排教育局长胡锡三及一些地方士绅专门组成“变卖城垣委员会”。

尽管此事遭到群众的反对,但几经折腾后,城墙、城门还是拆除了。

徐州鼓楼

徐州鼓楼

北伐战争时期,徐州城墙与四座城门被拆除。城门虽然不存在了,但考察古城门的所在,可以了解徐州古城的规模与作用,也可以为今天的城市建设作借鉴。

“城墙里,城墙外,城墙里面长棵菜。又好吃,又好戴,又好送人又好买。”

“城门城门有多高,三十六丈高。骑白马,挎大刀,城门底下走一遭。”这是旧时徐州地区流行的儿歌。那时人们来徐州城里走亲访友买东西,都要穿过高大的城门,晚上出城必须赶在城门关闭之前。千百年来,城墙和城门与百姓生活息息相关,在人们脑海里留下深深的印记。徐州城墙除了快哉亭残存一小段外,其他城门已不存在了,但是城墙与城门如同陈酒,浸满了乡情,珍藏在许多人的记忆里。

南门

南门,历代作为徐州的正门,内有半圆形的宽广地,那就是瓮城,瓮城之内正对南门有一影壁墙,上镶嵌康熙朝徐州知州姜焯书写的“九州之一”四个石刻大字(镶嵌在徐州云龙山碑廊内)。

南门,历代作为徐州的正门,它与彭城路北端的现市府机关大院原徐州府衙门处在同一条中轴线上。

记载南门历史资料,最早是在西汉,“南门”名称一直沿用到晋魏时期:“明日魏主又自上戏马台,复遣使至小市门,求与孝武相见,遣送骆驼,并致杂物,使与南门受之。”(宋书《张畅传》)到了唐代,南门称为“白门”。宋苏轼曾有“肩舆白门道”的诗句。可知宋代时依然称南门为白门。元末徐州城毁于炮火,迁城在奎山下。明初洪武时重建徐州城,南门称为“迎恩门”。万历42年(公元1614年),重修四门,并重新命名,南门称为“奎光门”,因为此时奎山塔已经落成,为崇尚奎文故取此名。清朝也曾重修,仍袭用旧称。

根据城门建制,各城门外都有瓮城,为了防御多与城门不直对,但是由于南门是正门,所以惟有它与瓮门在一条直线上,径直相对。根据八九十岁的老人回忆,徐州南门一个门洞上有门楼,门外护城河上有吊桥,有城门官看守,每晚定时关闭城门。南门内有半圆形的宽广地,那就是瓮城,徐州人俗称瓮圈。瓮圈里还有道影壁,上镶嵌“九州之一”四个石刻大字。

其实人们记忆里的南门实际上是瓮门,而不是南门。南门按位置应在瓮城与南门大街交接处。上世纪30年代,该处的商店在挖防空洞时,曾在地下四五米深处发现两个相对的城门,考古人员认为该处商店应该是南门的所在地。

南门大街旧时有丝绸布庄、茶馆酒店、南货酱园、客栈药房以及许多手工作坊。如今南门大街上几乎成为电讯一条街,形形色色移动、联通的广告五彩缤纷,泛亚大厦、电讯钟楼相互竞秀。南门外则是商业荟萃的步行街,“千古繁华地,徐州不夜城”,自古到今,南门内外一直是徐州最为热闹的地方。

东门

东门外面临黄河,古谚说“圣人出,黄河清”,“河清”祈求黄河水清水患泯除。

东门大街便是今天的大同街东段。东门在明朝以前,以方向命名,明洪武重建徐州城,称为“河清门”,因为东门外面临黄河,古谚说“圣人出,黄河清”,“河清”祈求黄河水清水患泯除。万历年间改称“明德门”,感恩朝廷的德惠使徐州安宁。崇祯年间重修仍称“河清门”。

东门的位置在今天徐州市人民舞台附近。1988年8月,在此工地上,发现了明唐焕重建的河清门的门匾,中间楷书“河清门”题铭,每字约半米见方。题铭时间是“崇祯戊辰仲秋”,即1628年秋。这证实了明朝徐州东门的位置。清代几次重建东门,位置也应在此地点。嘉庆三年(1797年)再次扩建。88岁的王大娘曾住在察院街,经常路过东门,她说东门在人民舞台东侧,城楼很高,门洞很深,遇到危急事,夜里关闭城门。后井崖巷在东门南,从那可以去开明菜市。

东门外有瓮城门,位置在其东面的警备区内。今天大同街东段有一段弯曲的斜坡路,名称叫月波街,实际上,它应该是东门与瓮城门之间瓮城(瓮圈)的残存,瓮城也称月城,旧时曾在瓮门处建有月波楼,有人认为月波街名由此而来,其实,这均与月城有关。

东门大街名称原是察院街,因为明清时都察院在此街上(中山堂附近),百姓一直称为东门大街。北伐军占领徐州后,为庆祝胜利,期望“世界大同”,便改称大同街。

北门

北门如同争战之门。历代知州知府均十分重视北门的建筑和防卫。

北门如同争战之门。明洪武时称武宁门,万历年间称拱极门,崇祯重修仍称武宁门。北门的名称告诉人们它的重要性。北门内近府衙门,外临黄河与九里山,易受来自北方强敌入侵,因此肩负防御、护卫双重重任。徐州历史上数百次战争,与北门西门关系最多。所以历代知州知府均十分重视北门的建筑和防卫。

北门的位置在原统一街的北端,北门外卧有镇水铁牛和“五省通衢”的牌楼。北门其实是徐州和燕、鲁、甘、陕、豫交通的重要门户。许多客商从北门进入徐州,清中期,苏辙后裔来到徐州后,曾住在坝子街一带,并在北门处开设酱菜店,一时很有名气。

北门也有瓮城,人们记忆里,北门里的街道也是条弯路,弯路连着一片空地,即是瓮城遗址。瓮城里有口井,一直使用到上世纪90年代,清凉甘冽的井水是这一带的老徐州心中挥不去的。

北门大街和南门大街一样历史悠久,徐州师范大学教授李洪政先生考证《金瓶梅》的故事原地就在徐州,而书中描写的明代的北门大街,就是这条统一街。统一街上的徐家大院、权家牌坊、鳞次栉比的大小店铺、明清民居,述说着往日的繁华。它和南门大街一样,是古老徐州的历史象征。

西门

自古以来,城西门外是萧杀之地,是秋后处死犯人的地方,徐州西门外也是如此。

徐州西门大街,即今天的和平街,城门在和平街西首。西门在明洪武时称通汴门,说明了西门与汴水的地理关系,万历年重修后称威远门,崇祯年间重修后称武安门,这两个名称凸显出西门对防卫徐州城池的重要作用。

2000年7月,就在和平街西门口建筑工地四五米深的黄土下,发掘出一条纵贯工地南北的古城墙、城门和瓮城。这应该是洪武年间新修、万历年间重修的西城墙。西门外为半圆形的瓮城。瓮城门并不与西城门东西相对,位置在西门向南偏离了四五十米,而且门洞朝西南方向。由于天启年间的大水,使之掩埋黄土下,重建时,我们先人的记忆和测量竟那么准确,于是出现了徐州城门与城门叠压、城墙与城墙、街道与街道重合的奇观。

许多老人回忆也与此相符:出西门有一条向西南去的小街巷,这就是瓮城的残留痕迹。瓮城门的位置在原博爱街的上坡处,即今天欧洲商城东口。瓮城是弯曲坡道,西城门废除后,瓮城两侧修建了民房,便形成了一条弯路。

昔日西门大街十分热闹,药店特别多,有家“祥顺兴药店”,店主与徐州名店“祥顺成”是兄弟,第三代人李建新还健在。他回忆说,民国时期,“春发正”、“广济堂”等都在这条街上,是徐州的一道风景。

到今天,徐州西门大街虽然只有半片街,却基本保持上世纪50年代的模样,这是徐州四大城门大街中,唯一存留至今的旧街,那光滑的石板路,小瓦平房的四合院,透露出平静和温馨。尤其难得的,这也是徐州四门中独一无二的,是那一座曾是看守西城门的衙役居住的小房子居然还在,这低矮破旧的两小间屋,经历百余年,墙头暴露出粗大的青砖。根据西门大街的老人讲,看守城门的人一直住到1928年城门被拆,门外的吊桥也被改建成小石桥,这样城门看守就失去了意义,守门人只好离开。

徐州西门外旧时是荒野坟冢。那时西门内曾有家酒坊,押出处斩的犯人,路过这儿往往要停下来,向酒家讨碗酒喝。酒家便特别准备一坛,任由犯人饮用。有的犯人竟喝得昏醉,以求得被砍头时,不再感到恐惧和痛苦了。

今天西门外完全变了样,矗立起一座现代化的欧洲商城。

汉代

2013年,江苏省考古专家在对徐州市市中心苏宁广场工地发现的遗址进行全面的开口层位、夯筑方法及出土遗物分析后,确定为西汉楚国及后继东汉彭城国之都城彭城的东城墙遗址,两汉徐州城同时露出冰山一角。

据了解,本次发现遗址的区域为该市重点工程苏宁广场建设项目内,该工程自2012年8月工程基坑土方开挖以来,徐州市博物馆的文物专家在工地采取随工清理和探方清理两种方法持续进行抢救性考古发掘。截至昨日,共发现各时期文物千余件。经发掘研究,徐州市考古队获取了最为重要的成果是现场西侧发现了夯土城墙遗迹,该遗迹由城墙和城门两部分组成。

夯土城墙与彭城路大体平行,基本正南北向,调查勘探长度约120米,底部宽度约25米,现存高度1.2-1.8米,残存城墙顶部距地表约10米。城墙直接构筑于生土面上,底部挖有浅基槽,基槽深约0.5米,上部被唐宋时期堆积所叠压,城墙内外两侧发现有西汉和东汉时期的文化层堆积。城墙夯土为灰黄色,夹杂大量料姜石颗粒,类似生土,内含少量陶片,夯层明确,夯窝明显。据介绍,在该遗址还发现一城门遗迹,城门宽3.2米,残存高度1.2米,残存有10层石板平铺垒砌,石板内侧平整。虽然城门门道内未发现青砖或石砖铺地,但是有明显的踩踏面痕迹,专家判断为出入长期使用所致。

在近13年来遗址周边地区同一文化层发掘过程中,不断出现大量汉代遗存:2000年,徐州国际商厦工地发现了大量汉代遗存,出土海量的汉代建筑材料,部分材料初步确定为西汉楚国王宫之铺地砖;2005年,徐州金地商都二期工程距地表10米处发现了明确的汉代夯土台基;2006年,徐州皇城大厦工地发现新莽时期的铜钱窖藏,出土铜钱近2吨……省考古研究所所长林留根为首的专家们初步分析:此为西汉楚国及后继东汉彭城国之都城彭城的东城墙遗址。

一直以来,徐州汉代考古主要集中在墓葬的发掘上,据林留根介绍:“此前徐州汉代文化遗存的发掘多是汉墓。汉代徐州城市的历史发掘还停留在零星的‘点’上,能够支撑徐州汉墓的汉代社会生活基础的考古发现甚少。”我省考古专家经过讨论认定徐州汉代古城墙的发现填补了这一空白,让徐州汉代遗存发掘由‘点’变成了‘线’和‘面’。这项具有里程碑意义的发现,对今后徐州考古具有坐标作用,将为研究汉代徐州生活状况、生产方式等方面提供非常重要的资料。

明代

淮海东路原徐州警备司令部院内工地里发现一段城墙,发现城墙的地点位于淮海东路老东门时尚街区工地的西南方,市博物馆考古人员沿城墙青砖清理,南北方向已经清理出46米城墙外砖面,贴着城墙外侧向下清理了半米左右。最初发现的城墙大致呈南北走向,残留表面距离地表大约5米,城墙砖逐层向内错开大约1厘米,城墙墙面向西倾斜。建城墙的大青砖长44厘米、宽22厘米,厚度大约有12厘米。

“城墙通常是砖包土结构,现在看到的向西倾斜的青砖墙面是城墙的外包砖以及中间夯筑的填土、碎砖,内墙包砖还没有发现,也就是说城墙究竟有多厚,目前还不清楚。”郑洪泉介绍说,这种砖包土结构的城墙,就是城墙内外两面用大青砖与糯米汁拌石灰修筑包裹,中间用土与碎砖掺杂夯实,这样的城墙非常牢固。经过勘探,发现城墙的外表由底向顶逐渐内收,发现的位置可能是明洪武城墙的顶部,向下估计还有5米深左右。

考古人员介绍说,这段城墙的北端,清理出高于城墙1米多的雉堞(音:zhi die),就是城墙最上端外侧修筑成连续齿状的矮墙,也可以叫垛口,是防御工事。在反击敌人来犯时,用来瞭望或射箭,也可以掩护守城士兵;在这段城墙的最南端,城墙墙面呈直角折向东延伸,长度大约8米。这段拐向东的8米城墙比南北向城墙局部高出1米多,考古人员分析这段东西方向的墙砖应为马面建筑。“城墙上的马面建筑也是一种防御工事,也有敌台、墩台的叫法,主要用于加强城门两侧的防御,每隔一定距离就有一处。马面向外突出并且高于城墙主体墙面,遭遇攻城时,与主城墙相互辅助,形成交叉火力从侧翼用弓箭击杀攻城的敌人,消除城墙下的防御死角。马面在徐州城墙遗址考古是第一次发现实物,这一段史籍资料中也没有记载,这次明洪武时期城墙的发现有了实物佐证,对了解古代徐州的城墙建筑、军事防御等具有极其重要的价值。”

考古人员表示,已经发现的城墙,是相对保存最完整的一段,结构清晰,特别是马面的揭露,为徐州城墙的首次发现,具有非常重要的价值,丰富了徐州作为历史文化名城的内涵,因此需对该段城墙进行原址保护。此外,考古人员在城墙遗迹的范围内,发现了一些明代早期的青花瓷盘、碗、杯、茶叶末釉碗以及紫砂器物残片和一枚锈蚀严重的钱币。参照以往徐州城内地下的考古发现,随后的清理中还将会出现更多有价值的发现。

清代

矿山路东首附近一家建筑工地南侧,在地下5米深处挖出一座明清古城墙,东西长约200米、宽2米左右,每块条石长1到2米、宽40厘米左右……

徐州市史志学会副会长李世明先生说,1194年黄河夺泗入淮后,从此正式流经徐州,护城防洪堤坝的作用也越来越突出。但土堤经不起雨水冲刷,汛期不能抵抗洪水冲击,必须修筑石堤。

“徐州最早的护城石堤修于明朝万历年间,是徐州郡守刘顺之在任上修筑的。石堤共两段,一段是拐角楼到东门,一段是东门到北门四大王庙,总长175丈。石堤修成后,徐州十余年安然无恙。”李先生说,修堤十余年后,黄河还是把堤坝冲溃了。明代后期黄河肆虐,几十年间有3次洪水淹城。

惨痛的教训引起清代统治者的高度重视,在乾隆27年修成防洪石堤。石堤从基础到堤顶砌石17层,巨石精工打凿,严丝合缝,用燕尾铁左右固定巨石,并用铆钉上下连接,再用米汁调石灰泥浇灌,十分坚固。这段石堤北起小北门,绕城东北至奎山鸡嘴坝,再从奎山折向西到韩山,小北门向西至段庄,两段石堤在段庄合龙,总长30多里。

“目前这一施工工地发现的这处防洪石堤就是从小北门向西至段庄的其中一段,工人在石堤中发现的铁片就是当时的‘钦工’燕尾铁(铁锲)。”李先生说,这处施工工地挖出的防洪石堤在当时是清代的“国家重点工程”,也见证了徐州人惊心动魄的抗洪史实。

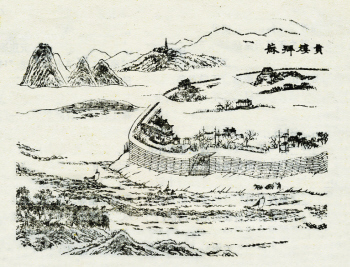

徐州古城图

徐州古城图

文物古迹以汉代文物遗存最具特色。其中又以汉兵马俑、汉画像石、汉墓最负盛名。汉兵马俑包括四个兵俑坑,一个马俑伉,共四千余件文物,汉画像石有四百多块。汉墓中已知和已发掘的有九大王侯墓葬群。而矗立于市区南郊的雄伟壮观的淮海战役烈士纪念塔,则给这座古雄关增添了更多的雄姿。

古徐州在西汉曾有12个楚王,东汉有1个楚王和5个彭城王,这18个封国的王,死后都葬在徐州的周围,有的依山为葬,有的平地起丘,其大若山。已经调查和发掘的9座王侯墓中,已知有第一代楚王刘交葬在楚王山和第六代楚王刘注墓在小龟山,其他有西汉的北洞山楚王墓、驮篮山楚王墓,石桥东洞山楚王墓、狮子山楚王墓、南洞山楚王墓、卧牛山楚王墓及东汉土山彭城王墓等。这些陵墓规模宏大,墓室整齐,随葬品非常丰富。刘注墓长达80余米,有14个墓室,室内面积近600平方米,无异于地下宫殿。

1984年在徐州狮子山发掘的西汉兵马俑是国内仅次于秦始皇兵马俑的第二大俑群,其墓主人楚王陵范围已基本探清,正在发掘中。

徐州现有省级文物保护单位11个,市级文物保护单位50个,分布于全市,构成了徐州历史文化名城的人文景观。

徐州市政府的城市规划说:“徐州市历史遗迹和人文资源丰富,两汉时期的历史文化尤为珍贵、壮观,在中华民族的历史渊源中占有重要地位”。根据市区文物古迹、风景名胜资源的分布现状,为了突出特色,确定了以两汉为重点,汉墓群为特色,保护一城、八区、二十个重点的方案。一城即徐州清代的旧城区;八区,一是以土山汉墓、乾隆行宫、戏马台等的南片第一保护区;二是以黄楼、牌楼、古黄河公园、权瑾牌坊等的北片保护区;三是以北洞山汉墓、司马桓魋墓、茅村汉画像石墓等的北郊运河风光保护区;四是以卧牛山楚王山汉墓群、千佛洞等的西郊保护区;五是以狮子山兵马俑、东洞山汉墓、驮篮山汉墓等的东郊保护区;六是以云龙山风景区、淮海战役烈士陵园、彭城等的南片第二保护区;七是以小龟山汉墓、九里山古战场、平山寺、刘向墓等的西片保护区;八是以云龙湖风景区、汉画像石艺术馆、汉王拔剑泉等的南郊保护区。二十个重点是:楚王山、北洞山、小龟山、南洞山、驮篮山、卧牛山、拉犁山和土山等九座汉墓群,茅村汉画像石墓、司马桓魋墓、桑丘遗址、戏马台、兴化寺,狮子山兵马俑、华佗庙、东坡石床,道台衙门、淮海战役烈士陵园、黄河故道带状公园等。

美国记者斯诺在其名著《西行漫记》里曾写道:毛泽东主席告诉他,“记得我第一次到北方去的途中,游历过这些地方……《三国》上有名的徐州城墙,历史上也有盛名的南京古城墙,我都游历过一次。”毛泽东曾在徐州古城墙上绕行一周,印象深刻,故在十几年后还津津乐道,少年时游历的地方刻下了其成长为伟人的足迹。

《徐州市城市总体规划》(2007—2020年)中明确规划:保护护城河及护城石堤,其范围在城墙遗址两侧不少于20米宽,沿古城墙建设一条宽度30米的绿化带,强化古城城址轮廓。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。