-

高鸿业 编辑

高鸿业(1921年7月-2007年5月17日),江苏徐州铜山区人,无党派人士,中国经济学界杰出教育家,西方经济学学科主要奠基人之一,著名经济学家,资深翻译家,中华外国经济学说研究会名誉会长,教育部社会科学委员会委员,中国人民大学资深教授、荣誉教授。2007年5月17日上午9时,在北京逝世,享年86岁。

中文名:高鸿业

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏徐州

出生日期:1921年7月

逝世日期:2007年5月17日

毕业院校:交通大学

职业:教育家、经济学家、翻译家

代表作品:《西方经济学专题研究》,《评萨缪尔逊经济学》,《西方经济学》

性别:男

学习经历

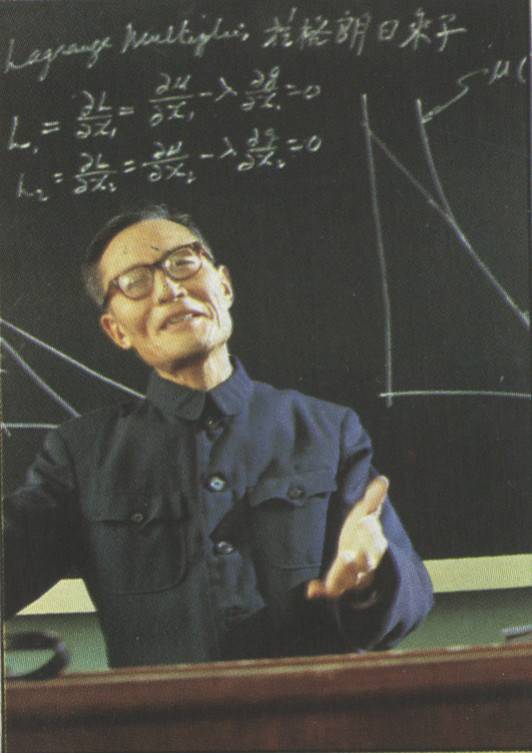

高鸿业

高鸿业

编著书籍

上世纪60年代初,他与其他学者共同主编了《当代资产阶级经济学说》(1962-1964年),介绍和评析现代西方经济学。改革开放初,高鸿业先生坚持以马克思主义为指导研究西方经济学,坚决主张有批判地借鉴西方经济学理论。他拥护党的改革开放政策,认为有必要结合中国国情,有分析、有鉴别地吸收西方经济学理论中有用的部分,为我国社会主义建设事业服务。他率先在中国人民大学经济系开设并主讲研究生课程《西方经济学专题研究》,与其他学者合著《现代西方经济学(上、下)》,并翻译了萨缪尔逊的《经济学》(第十版),发表了《评萨缪尔逊经济学》,全面系统地介绍、评价现代西方经济学体系,在经济学界产生了巨大反响,成为我国公认的西方经济学学科的开拓者和奠基人之一。

经济学研究

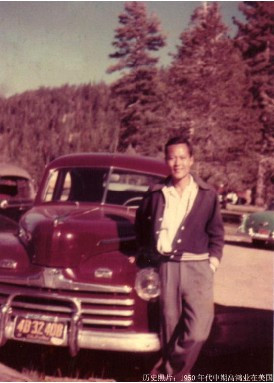

1950年高鸿业先生回国

1950年高鸿业先生回国

翻译评论

迻译和评论西方经济学的代表性教科书和经典专著

萨缪尔森的《经济学》在为数众多的西方经济学教科书中是有代表性的教科书,凯恩斯的《就业、利息和货币通论》在为数众多的西方经济学专著中是经典专著。应商务印书馆之约,高先生先后翻译了这两部西方经济学名著。

高鸿业先生

高鸿业先生

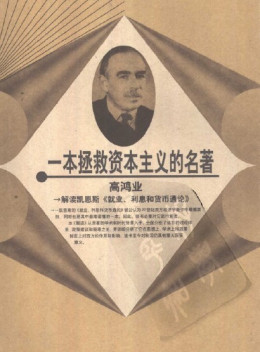

《就业、利息和货币通论》这本书的文字,连萨缪尔森等都感到晦涩难懂,翻译成中文的难度当然更大。原中译本译文带有早期白话文的特点,高先生按照商务印书馆的要求,用标准的现代汉语重译了《通论》全书,并对书中许多疑难之处加了重要译注,为我国读者阅读提供了很大方便。为了全面评价凯恩斯的《就业、利息和货币通论》,正确引导读者研读此书,高先生还撰写并出版了题为《一本拯救资本主义的名著》的专著。

编撰书籍

编撰适合中国特点的西方经济学教科书

作为经济学教育家,高先生深知教科书的重要性,因而十分重视我国西方经济学教科书的编写工作,并为此做出了杰出贡献。他编撰、主编或共同编撰、共同主编的教科书有:《当代资产阶级经济学说》、《现代西方经济学》、《西方经济学》、《研究生用西方经济学》等。

高先生的教材有两个鲜明特点:一是广泛参考多种西方经济学教科书,严格按照西方经济学的原貌准确地加以介绍;一是坚持以马克思主义为指导对西方经济学进行评论。这样的教科书堪称是适合中国特点的西方经济学教科书,多年来影响了一批又一批的青年学子。这些教材多次获奖,其中《西方经济学》被评为国家级教材。

值得提到的是,高先生已被遴选为全国马克思主义研究和建设工程第二批教材《西方经济学》的首席专家。令人痛心的是,当这部教材的设计和编写工作即将启动的时候,高先生与世长辞了。这是永远无法弥补的重大损失!

对待原则

研究并提出正确对待西方经济学的基本原则

高先生总结了他回国后看到的国内经济学界对待西方经济学的两个极端:全盘否定和全盘肯定。改革开放前,对西方经济学的认识偏向于全盘否定;改革开放后,又偏向于全盘肯定。他认为,这两种态度都失之于偏颇,都不能使我们达到“洋为中用”的目的。他主张,对西方经济学既不能全盘否定,统统骂倒;也不能盲目崇拜,全盘肯定。

经过长期深入研究,高先生对西方经济学提出了自己的基本观点:西方经济学具有双重性质:一方面代表资本主义的意识形态;另一方面是市场经济运行的总结,具有科学意义。因此,必须反对前者,借鉴后者。他指出:这一论点不但符合西方经济学的现实,而且也为西方学者所承认。

在这一基本观点的基础上,高先生对西方经济学作了三个层次的区分:一是把西方经济学中的一般经济理论即有关意识形态的部分与西方经济学中纯技术的内容作了区分;二是把西方经济理论的整个理论体系与其中的某些概念、论点和方法作了区分;三是把西方经济学的某些论点、概念和方法本身与西方经济学家对它们的解释和运用作了区分。

高先生注意到国内对西方经济学的潮流向全盘肯定的方向发展。他说:这一发展很可能带来两点不利的后果。第一,意识形态的混乱。任何社会,要想处于健康的稳定状态,必须具有大体一致的意识形态。否则便有可能陷入灾难性的动乱之中。第二,对西方经济学的误用。即使以西方经济学的有用之处而论,也要看它们是否适合于我国的国情。高先生常常为某些学者生搬西方经济学教条硬套中国经济现实的错误做法表示担心。他说:“在一次国际学术会议上,一位前美国经济学会会长曾语重心长地告诉我,不要把中国的前途,放在西方经济学的几个方程上。”

探索理论

探索中国经济体制改革的重大理论和现实问题

改革开放以来,高先生一直注意研究和探索中国经济改革的重大理论和现实问题。他在这方面的重要成果很多集中在《中国经济体制改革和西方经济学研究》一书中。比如,针对国有企业私有化的主张,高先生从理论和实践上证明,私有化能提高企业效率的说法是没有根据的。又如,能否把科斯定理作为我国所有制改革的理论基础,高先生明确指出:我国所有制改革的方向是以公有制为主体,多种所有制并存。而在科斯定理中,根本没有公有制存在的余地。此外,关于国有企业股份制改造,关于宏观调控等,高先生也有一系列独到的论述,为我国改革开放和经济社会的可持续发展作出了自己的贡献。

教育贡献

1984年1月,高鸿业先生被国务院学位办遴选为我国第二批博士生导师,由他直接培养的硕士、博士多达70余人,其中许多人已经成为我国经济学教学和科研领域的中坚力量。他于1983、1987、1992年三次赴美国进行学术交流、讲学与合作研究,并被聘为美国科罗拉多大学经济系客座教授、美国国际管理研究院客座教授。

担任过中国人民大学经济学院教授,博士生导师,山西经济管理学院名誉教授,中华外国经济学说研究会副会长,北京经济学团体联合会理事,国家计委对外经济研究所顾问,甘肃省经济管理干部学院兼职教授,教育部人文社会科学研究专家咨询委员会委员。

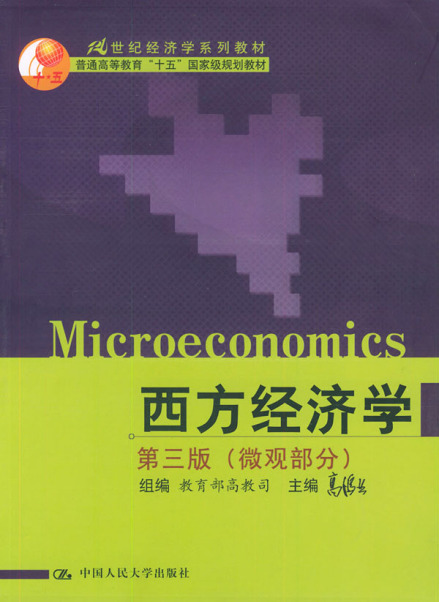

高鸿业的西方经济学

高鸿业的西方经济学

2.《现代西方经济学(上、下)》(1988年)

3.《西方经济学与我国经济体制改革》(1994—1996年)

4.《西方经济学》(1996年),《现代西方经济学词典》(1996年)

5.《一本拯救资本主义的名著》(2002年)

6.译著有萨缪尔逊《经济学》第十版和凯恩斯《就业、利息和货币通论》

7.主持翻译斯蒂格利茨《经济学》和萨缪尔逊《经济学》第十二版

一本拯救资本主义的名著

作者名称 高鸿业

作品时间2002-5-1

《一本拯救资本主义的名著》是2002年5月1日山东人民出版社出版的图书,作者是高鸿业。

现代西方经济学

作者名称 高鸿业

作品时间2004-9

宋承先著《现代西方经济学》2004年9月由复旦大学出版社出版。该书分 宏观经济基本概念和计量、国民收入决定的静态均衡模型、货币理论与货币政策、后凯恩斯主义宏观经济学、动态经济学、国际经济学6篇22章。另有2003年9月山东大学出版社出版的张东辉著《现代西方经济学》,2006年9月南京大学出版社出版的

西方经济学

作者名称 高鸿业

作品时间2018-1-18

本书是国家教育部组织统编的高校《西方经济学》教科书。由中国人民大学高鸿业教授和吴汉洪教授、北京大学刘文忻教授、上海财经大学冯金华教授以及复旦大学尹伯成教授共五名教学人员组成编写组,高鸿业教授任主编。 本书第一版至第六版顺次于1996年、2001年、2004年、2007年、2011年和2014年...

在中国的大学中,他的名字在一定程度上等同于西方经济学:第一个把萨缪尔逊《经济学》翻译成中文,上世纪80年代初此书销量超过10万本;最先在中国人民大学讲授西方经济学;主编的《西方经济学》教材,被全国近1000万大学生使用;其课堂讲义,被当做考研之人的“红宝书”;在中国经济出版社出版的《中国经济学家地图》一书中,被称为“一等公民”……

半生坎坷

少年丧父久去国 半生坎坷多磨难

30岁前高鸿业的人生,关键词是“战争”和“艰辛”。1921年生于江苏徐州的一个知识分子家庭。父亲高勉之曾任徐州第一家报纸《醒徐日报》的主编,后因揭露军阀县长贾月壁贪污救灾款项而被贾秘密杀害。毕业于山东女子第一师范的母亲张莲修做小学教员,将当时才4岁的高鸿业含辛茹苦养大。

从上海中学毕业以后,高鸿业面对的是抗日战争的硝烟和困苦。在“工业救国”的思潮影响下,高鸿业考入当时已搬迁到重庆的国立交通大学机械系。 1944年春,国民党政府下令征召大学应届毕业生充任援华美军的翻译。“因我的英文成绩相对较好,短期培训后,我被提前派到昆明炮兵学校做炮兵战术课程翻译。”1945年夏,高鸿业等100名翻译被派遣到美国,实际是培训国民党政府的留美空军。于是,他来到密西西比州一家飞机场担任飞机维修翻译。

1946年9月,翻译任务结束后,经朋友联系,天性倾向于文法科的高鸿业进入科罗拉多大学经济系读书,他一边学习,一边打工:洗盘子、做清洁工、干农活。“1948年拿到硕士学位。想回国,已经买了船票。当时解放军围攻上海,船不能在上海靠岸,回不去了。”

无奈,高鸿业只好继续读博士学位。几年的半工半读生活十分艰苦:“住在地下室,工作不好找,什么活儿都干过。”最苦的是在一家皮毛厂,用手搓掉经硫酸水浸泡过的兽皮表层浮毛。”1956年高鸿业取得博士学位。“导师对我蛮欣赏”,凭了导师的推荐,他作了密苏里大学管理学院教商业统计的副教授。

说起拿学位,高鸿业说:“学位不代表一个人的能力,我读博士都是逼出来的。一个人真正的能力在于他能做出什么成果。”

赤子之心

天堂地狱忽变换 赤子之心终拳拳

当了教授,“生活大大改善了,也有了汽车,也吃洋饭了。”干了一年,年近40还没成家立业的高鸿业开始思考长久之计:回不回国呢?“中国人在那儿要想做第一流人,当时几乎是不可能。回去吧,面对一个新的环境,能不能适应呢?考虑来考虑去,最后有这么一个基本的想法决定了我的行动。如果要我一辈子,一直都在外国给外国人打工,那,我不干,我死的时候心里一定很不安宁。不管怎么说,我是中国人,吃中国饭长大的,一辈子没给中国人干一点活儿,对不起自己,那会是终生不可弥补的遗憾。”这段话,每个字他都说得掷地有声。

1957年高鸿业经香港回国。正好是“反右”前夕,政府执行知识分子政策,对知识分子非常优待。国务院专家局专门派人到香港、广州接待,广州教育厅也派人招待。“优待极了,还可以全国旅游。软卧待遇,吃住都不要钱。”高鸿业到了北京,后来又到了人民大学。“到人民大学以后,情况就不一样了,‘反右’斗争来了。”“我是新来的。没说过什么话,没干什么坏事。是局外人。”

“‘反右’斗争我没事,文化大革命就有事啦!”高老的语气依旧平坦,只在话尾稍稍上扬。进牛棚、挨批斗,每天早上集体出发劳动,搬砖头、扫厕所。“干重活的全是老家伙,脸上有皱纹的,旁边坐着看书的监工都是学生,年轻人。”高老用“很怪的现象”来形容这个场景。

“如果说我回来懊悔的话,那个时候有一点,回来本来想给中国多多少少干点活儿,现在不仅不干活,反而成累赘了。”对于往昔,高老的语气可谓平淡如水:“我们关在牛棚里的十几个人,个个都吃得下,睡得着。哪怕吃学生的剩饭菜,香得很。”

后来下放到江西当农民运大粪,甚至还有些意外收获:一直以来的失眠症好了。“无所用心且吃得上东西”的日子里,高鸿业的心态和身体都非常好。

云开月明

孜孜不倦研“西经”守得云开见月明

回国后不久,高鸿业就发现中国对西方经济学的认识还停留在马歇尔的阶段。他心里想,这种状况对中国很不利,知己知彼才能百战百胜。但他也仅仅是想而已,那时候被当作反动学说的西方经济学,几乎是不可能正常研究的。

1958年在人民大学,高鸿业先给经济系老师讲西方经济学,后来人大和北大在全国首开西方经济学课程,高鸿业主讲。“当时不叫西方经济学,叫资产阶级经济学批判。马克思主义要想前进,必须有一个对立面。经济学方面就是资产阶级经济学。我好比唱戏一样,演曹操、演坏蛋。当时讲西方经济学,主要是树立靶子,做批判对象。”高鸿业谈起当时的情形不乏幽默。

作为靶子的还有一套书——《当代西方经济学说》(包括《凯恩斯主义》、《垄断经济学》、《福利经济学》、《人民资本主义》、《计量经济学》),高鸿业和北大几位教授主编,并且合作撰写其中的《凯恩斯主义》。“不是我们自愿编写的,那时谁敢写?”后来有人提出把萨缪尔逊《经济学第五版》最重要的十章翻译成中文。高鸿业承担了翻译任务,书出版后不久“文革”爆发,这本书的命运可想而知。“文革”十年,“不要说西方经济学,除了马恩列斯毛著作外,谁都不能名正言顺地看别的书。”于是有十年左右,高鸿业一直没有机会接触到西方经济学。

1978年人民大学复校以后,已经50多岁的高鸿业才正式开起了西方经济学课。“如果说我有遗憾的话,有十年的功夫吃了睡睡了吃,想做任何事情根本不可能,耽误了十年。现在想做事情,又做不到了。”高老依旧平和的语调中有些许的淡暗。十年后的西方经济学,和高鸿业离开美国的时候已经不一样了。他天天泡北京图书馆,差不多花了两三年工夫,才把新课补上。

此时萨缪尔逊《经济学》已经出到第十版。“上面对西方经济学的认识不一样了,这个玩意儿虽然也是资产阶级的,要批判,但是也要吸收”。高鸿业花了三年翻译全书,这本分三次出版的书在80年代初作为一本西方学术译著,卖出了10多万本。

60岁以后,高鸿业的学术研究仿佛才“上道”,1982年到1998年的16年间,他单独编著、与人合著作品近十部。其中他主编的《西方经济学》教材被评为国家级教材,仍为全国很多高等院校首选;1998年,高鸿业以77岁高龄翻译并评注凯恩斯《就业、利息和货币通论》,并将书中凯恩斯未曾推导过的公式全部推导出来。

不改信仰

信仰终不改变

“中国之所以没有出大乱子,就是保留了马克思主义的指导地位,这点不能丢啊!”高老的话语重心长。“虽然我不是党员,我拥护共产党。因为现在还缺少不了它,没人能够代替它。”

“有人说马克思主义经济学现在没什么用,我说有用。什么东西使得中国经济发展这么快?就是因为中国的市场经济没有照搬西方经济学所推崇的模式。如果完全照搬,跟前苏联差不多,整个经济很快就会垮下去。什么东西使得中国人采取局部、有限度推行市场经济的办法?我觉得是马克思主义。”

一辈子研究西方经济学中的高鸿业,对马列主义却是情有独钟。回国后他“对马克思主义下了点功夫”。通读了《资本论》、《哥达纲领批判》等书,业余还学了俄文。对于马克思主义政治经济学在一定程度上有被边缘化的现象,他说:“这不大好,甚至于可以说很可能其后果欠考虑。”

1991年,在《对〈西方经济学〉教学大纲的简要说明》中,高鸿业阐明了他对于西方经济学一般理论的态度:“在整个理论体系上,对它加以否定;在个别概念、论点和方法上,要看到它的可资借鉴之处。”现 在依然如是。他说:我们中国人学西方经济学和西方人学习的目标是不一样的。西方是培养西方经济学家。中国人要培养了解西方经济学的人、懂得西方经济学的人,目的是为了中国所用:一方面指出它不对的地方,对中国有害的地方,好比药不能乱吃;同时也要知道它有用和有害之处,必须加以鉴别。

对于国内的经济学教育和研究,他认为,“缺陷是联系中国现实不够。”“西方的教学人员比较不空谈,很注意实际的事例。在这方面,包括我在内,中国的教学人员,比较懒一点。”

“联系实际”是高鸿业做学术的核心词汇。“所谓学术,是为了解决实践问题而存在的,不能直接或间接解决问题的学术研究,毫无意义。”“学术本身就来自实践。没有经济现象,哪有经济学啊?”

爱书之人

2006年已满85岁的高鸿业,苍老瘦小但是乐观、豁达。“我跟你讲,我活两年都没把握。”说这话的时候,他的语气一如既往。

他每天看报纸,看《光明日报》、《参考消息》、《北京晚报》、《中国电视报》。

一直到一 年以前,他还每个月去趟北京图书馆。最近半年去不动了,“但能去我还想去,去惯了,不去难受。”

他爱书,家里全是书,有他喜欢的中国旧诗词还有马恩列斯毛全集和各种经济类、管理类著作等,但却没有他自己翻译或者编著的书。

他年轻时爱看小说,喝杯淡酒。客厅的书架上放着英文原版《福尔摩斯探案集》、《嘉莉妹妹》、《艰难时事》、丹?布朗的小说,《达芬奇密码》买了还没看。年轻时喜欢听听唱片,他指了指对面的音响,“那是我的音响,好久没有听了”。

他看《圣经》,不是因为信基督教,而是因为有些西方经济学理论和基督教的文化有密切的联系。

在美国12年,他没起过洋名字。“为什么呢?长着一幅中国脸,有中国人的黑头发,中国人的思想,用中文名我感到舒服。”

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。