-

博平县 编辑

博平县,山东省旧县名,地处鲁西北平原,治所现属聊城市茌平区博平镇。

博平县历史悠久,公元前201年(汉高祖6年)置博平县,治博陵。自1037年(宋景佑四年)博平县城迁至宽河镇(今博平),1956年3月,博平县撤销,并入茌平县。

中文名:博平县

设置时间:公元前201年(汉高祖6年)

撤销时间:1956年

现址:聊城市茌平区博平镇

三国魏属平原郡,晋属平原国。南朝宋永初元年(420)属魏郡。东魏天平元年(534)属平原郡。

隋开皇二年(582)属贝州;大业三年(607)属清河郡。

唐武德三年(620)属博州;贞观十七年(643)并入聊城县;嗣圣元年(684)复置博平县;天宝初属博平郡。

宋至道三年(997)属博州;景佑四年(1037)迁治所至宽河镇即今茌平县博平镇。

元属东昌路。明、清属东昌府。

1914年属东临道。1928年直属山东省。1946年属冀鲁豫边区第六专区。1949年属平原省聊城专区。1952年平原省撤销,划归山东省聊城专区。

1956年博平县建制撤销,辖区划归茌平县。治所先后为博平区、博平乡、博平人民公社驻地,1984年改称博平镇。

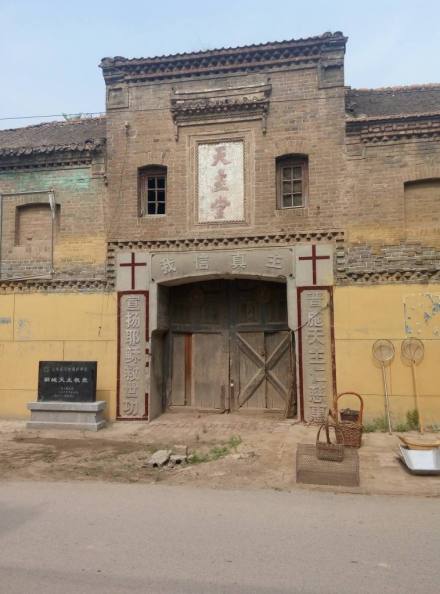

博平县

博平县

博平,古称博陵,最早见于司马迁的《史记》,在《田敬仲完世家》中有:“晋伐我,至博陵。”事在齐威王六年,战国时的齐国,都于临淄,辖有山东的济北、胶东之地,既是来伐我,博陵自是齐国之地。唐张守节《正义》仅称“在济州西界也”。唐杜佑《通典·郡县·博平郡》:“博平:齐之博陵邑也。有摄城。汉博平县故城在今县东界也。”《元和郡县志》、《嘉庆一统志》也俱称:春秋齐国有博陵邑。汉置博平县,属东郡。唐太宗贞观时并入聊城县,武则天天授年间又恢复设置。今山东茌平之博陵镇即此。

博陵以陵名而转为郡名,则始于东汉。据《后汉书·桓帝纪》:“(和平二年)五月辛卯,葬孝崇皇后于博陵。”又“(延熹元年)六月戊寅,大赦天下,改元延熹。丙戌,分中山置博陵郡,以奉孝崇皇园陵。”东汉末年,梁太后和她的哥哥大将军梁冀当权,汉质帝刘缵被梁冀鸩毒驾崩,太后将袭为蠡吾侯的刘志征召到夏门亭,准备将妹妹嫁给他。于是兄妹二人定策禁中,拥立刘志为皇帝,是为汉桓帝。桓帝的祖父是河间孝王刘开,父亲是蠡吾侯刘翼,刘翼死后,儿子刘志袭封为蠡吾侯。刘志即位当了皇帝之后,追尊父亲刘翼为孝崇皇帝;母亲郾氏是刘翼的媵妾,故追尊为孝崇博园贵人。梁太后驾崩之后,才又追尊为孝崇皇后,其园陵曰博陵。

博平城中十字交叉路口,也有一个小鼓楼,就象聊城城区古城中央的光岳楼一样,可惜的是在万恶的“文革”时代,红卫兵小将把它给拉倒弄没了,不然也是很好的一个历史古建筑景观。

镇区呈园形块状聚落,面积约8.5平方公里。济(南)邯(郸)、聊(城)高(唐)公路交叉过境,徒骇河、西新河、老徒骇河、位山第一、二干渠、博平分干渠穿境而过,年均径流量12358万立方米。境内有“孔子回辕处”一方,晋文公重耳曾在博平居住。旧有“犊河圣迹”、“灵址朝烟”、“莲池秋月”、“东渠蜃江”等景观。

博平县

博平县

博平镇的经济和社会各项事业得到了快速发展,综合实力不断增强。农业生产发展迅速,食用菌、博陵大枣等特色农业成为全镇新的经济增长点,第三产业同步发展,各种店铺林立,商业空前繁荣。

博平人民在镇党委、政府的领导下,继续弘扬实干创业精神,紧紧围绕经济建设这个中心,以改革为动力,充分发挥区位、产业和资源三大优势,积极培育新的经济增长点,促进三大产业互动发展,为把博平镇建设成为环境优美、经济繁荣的现代化城镇而不懈努力。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。